旅行に行く際に欠かせないのは、神社仏閣の参拝です。心を落ち着かせたり、祈願したりと目的は人それぞれだと思います。

今回は、知るとより旅の楽しさが深まるお話神社編です。

神社にお参りに行く習慣というのは昔からあると思います。

その理由の一つをご紹介します。

日本の神話の古事記では、神様(天照大御神)は、高天原(天上界)から葦原中国(日本)の事を、お使いを出して何度も様子を調べさせています。

つまり神様は人間の事は、天上界からではあまりよく分からないという事になると言われています。

そのため人は時々神社を参拝して、神様に感謝の言葉と日頃の事、将来の事を伝えないと、神様とのご縁をつなぐことができないという事になるということです。

ところで、神社とお寺の違いは分かりやすいのですが、神社は神宮・大社・神社という呼ばれ方をしています。旅行の際に、気になることがあるのではないでしょうか。

【神宮】とは、天皇直系の神様または天皇をお祀りしています。

天照大御神をお祀りしているのは三重県の伊勢神宮、日本の初代天皇、神武天皇をお祀りしているのは宮崎県の宮崎神宮、平安京に遷都を行った桓武天皇をお祀りしているのが京都の平安神宮、一番直近で明治天皇をお祀りしているのが東京の明治神宮です。

平安神宮

明治神宮

次に【大社】ですが、主に大きな功績のあった神様を祀る、または全国に数ある【神社】の総本山となっている社のことを言います。

歩ける世界遺産「熊野古道」で有名な熊野本宮大社は天照大御神の弟、家津美御子大神(すさのおのみこと)をお祀りし、日本建国の国造りと国譲りで功績のある大国主命(おおくにぬしのみこと)をお祀りするのが出雲大社、大国主命の息子に当たる建御名方神(たけみなかたのかみ)をお祀りしている諏訪大社は、全国に約25,000社ある諏訪神社の総本山です。

熊野本宮大社と熊野古道

出雲大社

稲荷大社は全国の稲荷神社の総本宮、滋賀県の日吉大社は、全国の日吉・日枝・山王の神社の総本宮です。

ご近所でいつもお参りしている神社の総本山・総本宮にお参りに行くという旅も乙なものではないかと思います。

最後に【神社】は、上記以外の八百万の神(たくさんの神様という意味)をお祀りしていて、祀られている神様にはそれぞれ役割があります。

富山市は日枝神社が街の中心にあり、例年山王祭りを行っています。よく山王さんと親しみを込めて呼んでいますが、その山王さんとは、大山咋神(おおやまくいのかみ)のことです。日枝神社にお祀りされていて、山に杭をうつ、山の所有者の神様です。ご利益は山林守護・工事安全です。京都では酒造りの神様〝松尾さま〟と呼ばれていて、醸造のご利益もあります。

長野県でパワースポットとして有名な戸隠神社の場合は、奥社は天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)、中社は天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)が祭られています。

雨の岩戸伝説で、天照大御神が隠れられた時に、神楽(お祭り)を行って気を引いたところで引っ張り出すという作戦を考えたのが中社に祀られる天八意思兼命で、そのため中社は

知恵の神様として学業成就・商売繁盛にご利益があります。

奥社の天手力雄命はその作戦の際に、天照大御神を引っ張り出し、岩戸を下界に投げ捨てた神様として無双の神力を持つとされ、開運、心願成就、スポーツ必勝などにご利益があります。(なお天手力雄命が投げ捨てた岩戸が戸隠山となったとされています。)

神話にも関係する長野県屈指のパワースポットなので、そのようなご利益を願う方はぜひ訪れてみてください。

戸隠神社参道と戸隠山

神社事に神様の個性や物語があるならば、それを調べてからお参りした方が、旅の楽しみは増しますし、必要なご利益をもらいやすくなると思います。

さてもう一つ、神社には本殿と拝殿という二つの建物があることが多いです。本殿とは、神様がいらっしゃるところ、拝殿は人が神様を拝むところです。

一般的に、賽銭箱や鈴がある大きな建物が拝殿です。本殿はその後ろで小さな建物である場合が多いです。本殿は人が入ることを想定していないからです。

神社によっては、拝殿の後ろには入れない場合もありますが、横をぬけて本殿まで行ける神社も多いです。本殿まで入れるのであれば、拝殿で引き返さず本殿も拝んで帰るといいと思います。

中には本殿がない神社もあります。それは後ろの山等がご神体となっている場合です。代表的なのは長野県の諏訪大社で、神体山を拝むということで本殿がなく、拝殿のみとなっています。このような神社は、群馬県の榛名神社・赤城神社、奈良県の大神神社などがあります。

諏訪大社

逆に伊勢神宮の正宮の社殿には拝殿がありません。そのため賽銭箱や鈴などはありません。なお、社殿はヒノキの素木が輝かしい日本古来の建築様式「唯一神明造」となっています。

ここで他の神社とは少し違うお伊勢参りについてご紹介します。

伊勢神宮の社殿は国や官の祈願をする場所なので、個人の方は感謝の気持ちを天照大神に伝えるのが風習とされています。

しかしお願い事をしてはいけないという訳でもありません。まずは感謝を伝え、それからお願い事をするということになります。

お願い事をする際に気を付ける事として、お賽銭をしないということです。古来より伊勢神宮には私幣禁断(しへいきんだん)という制度があり、皇室の祖とされる神を祀ることから、天皇以外がお供えをすることは禁止されてきました。

ただし境内で正宮以外の別宮(天照大神以外を祀っている)は賽銭箱があるところがります。

また、伊勢神宮は特別な場所で、パワースポットとされる場所はなく、境内そのものが聖地であるとされています。伊勢神宮にはおみくじもありません。昔から特別とされたお伊勢参りは必ず大吉であり、おみくじの必要がないとされていたのです。

最後に、本殿と拝殿が同一(接続している)神社があります。

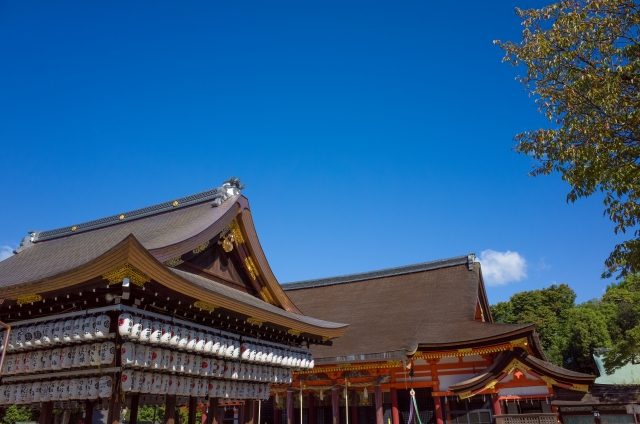

日光東照宮は拝殿・石の間・本殿を一体として御本社といいます。京都の八坂神社は本殿と拝殿が大きな屋根で覆う建築で、他に類のない祇園造とされています。その他岡山の吉備津神社も本殿と拝殿が接続しており、鳥取県の大神山神社、福井県の大瀧神社などがあります。

八坂神社

神社も様々ということですが、パワースポット巡り、神社仏閣の旅の参考にしていただければと思います。

コメント