今回地方都市はSDGsで何をしたらいいの?というところを掘り下げて考えてみたいと思います。

まず初めに、富山県は水が豊かな地域というイメージについてです。

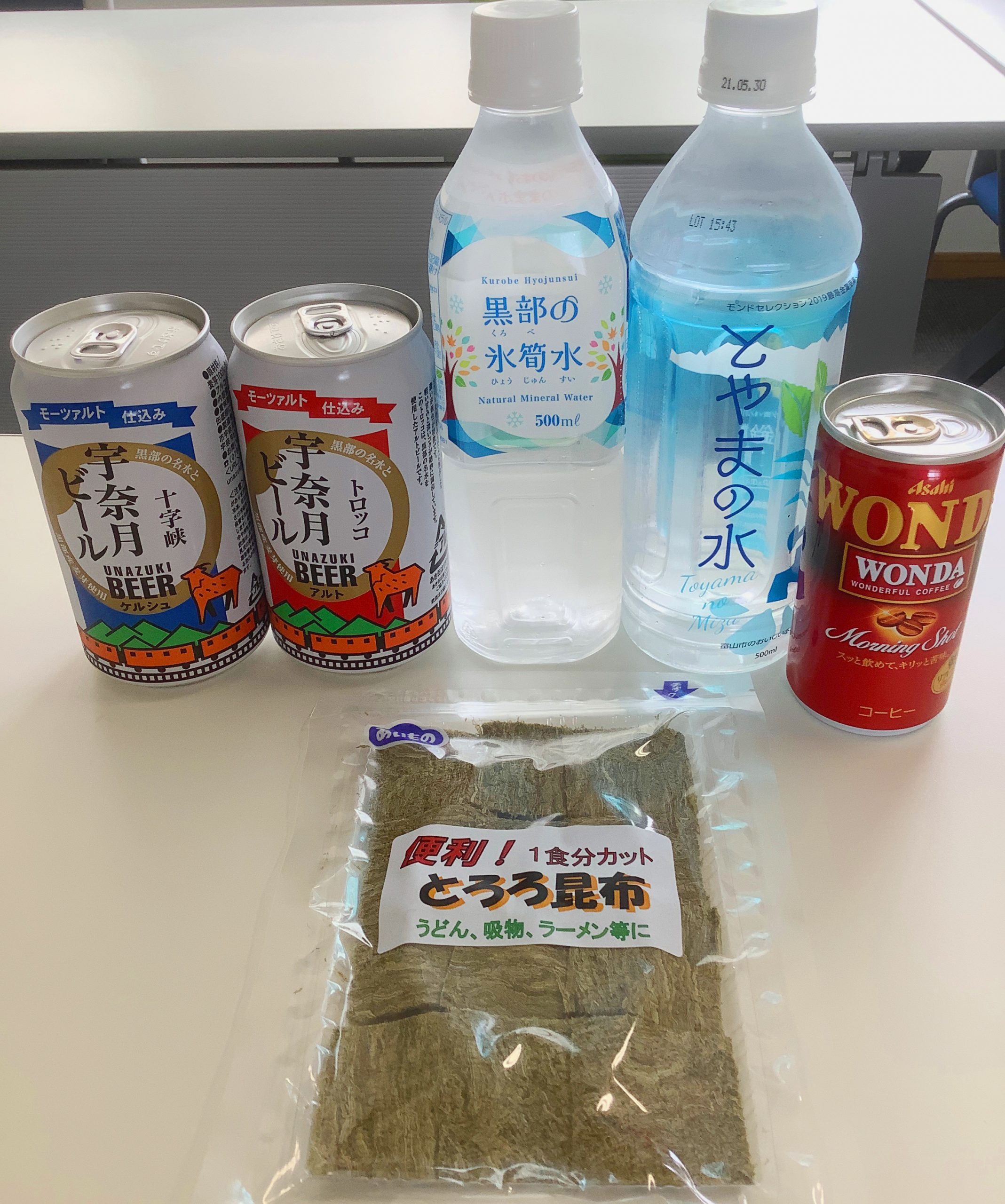

実際に富山市は水道水をミネラルウォーター「とやまの水」として販売し、「黒部の天然水」は、黒部の地下天然水を非加熱処理を行い販売しています。

それらの源となっているのは3000m級の山々、北アルプスの雪解け水です。

このように富山県は豊かな自然環境が存在する訳ですが、ここにはSDGsによる地方創生のチャンスがあると考えられます。SDGsは、経済と強く結びついているからです。

SDGsと経済

SDGsの前身にMDGs(ミレニアム開発目標2000年~2015年の期間)という開発目標が存在し、貧困・健康・教育・環境などなど全部で8つの目標が立てられていました。

しかしそれらはあまり浸透せずに(ある程度の成果はありながら)、目標の多くは不達成に終わってしまったようです。

MDGsでは、民間企業への協力は求めていましたが、国連や公的機関が主体となって推進活動が行行われていたようです。

その反省を踏まえSDGsでは、国連・公的機関だけでなく、民間企業も策定や運用に大きく関わることになりました。それは企業の成長・営利をSDGs(持続可能性)を結びつけて考えていることになります。

地方都市のSDGsによる地方創生

それを前提として地方都市のSDGsによる地方創生の可能性として、黒部市・魚津市・入善町の水を活かしたまちづくりについてご紹介したいと思います。

黒部市・入善町・魚津市では水を活かした多くの質の良いものづくりが行われています。

先に紹介したようなミネラルウォーターだけでなく、地ビール・昆布・かまぼこ・パックご飯・缶コーヒーなど、様々な製品の製造に良質な水が使われています。

例えばアサヒ飲料の缶コーヒー「ワンダ」は、日本全国で飲まれる内の三分の一が入善町の北陸工場で作られています。

魚津市のオーアイ工業は日本の代表的なストッキングメーカーで、染料に良質な水が使われています。

このように地域の資源である水を活かして、地域の産業が栄えることによって、地域に住む人の仕事が増え、定住人口増加など地域経済にとって良い影響があります。

歴史的に世界の文明は大河から始まっています。メソポタミア・エジプト・インダス・中国の世界四大文明は、チグリス・ユーフラテス・ナイル・インダス・黄河・長江などの川の近くで発展してきました。

それだけ水は人の生活に大切なもので、農業・産業を中心に、経済成長・技術革新の支えとなっています。

「守りたいものに価値をつける」

豊かな水を飲料として使用・販売するだけではなく、様々な産業に対して付加価値を付けるために使用することで、水そのものの価値を高めることが〝守りたいものに価値をつける〟ことにつながっていきます。

水と自然環境を守るために、水が産業に付加価値を生み出し、水の源となる自然環境を守ることが〝地域の経済的豊かさ〟とつながっているということを、まずは地域に住む人たちに理解していただく必要があります。

そして積極的にPRすることで、産学官連携・地域住民とのパートナーシップでの持続可能な地域づくり・イノベーション(革新的な取り組み)に取り組んでいく可能性に期待しています。

黒部市生地の名水巡り

黒部市生地というエリアでは、北陸新幹線開通に向けて2010年頃から黒部観光ガイドによる名水めぐりツアーに取り組んでいます。このツアーには県外からの来訪者・富山県民など、多様な人が参加しています。

湧き水スポットで地域の人が交流している様子や、地元商店によって昆布や日本酒、醤油などが製造されている様子などをご覧いただける、水の価値を分かりやすく知ることができる観光+学習ツアーだと思います。

特に地域の子供たちに、地域の魅力を知る良い機会となっているのではないでしょうか。

ドイツでの環境学習プログラム取り組み

守りたいものに価値を付けるという事について、海外の取り組みをご紹介します。ドイツでは環境学習プログラムを行政主体で運営しています。「ヴァルトハウス」という施設では、森林の持続可能性をテーマにしています。

日本の環境学習との違いとしては、木々を利用した体験で、実際に〝売れるもの〟を作ることに力を入れていて、体験を通して自然の利用価値をリアルに体験できるところです。

森林を保護していくには木を適切に利用していくことが重要で、木(自然)を守ることに経済的価値があることを学んでもらうことが、この施設の重要な役割となっています。

このような価値観を地域の若者や、子供たちに伝えていくことは、地域全体で取り組まなければいけないことで、結果として地方都市でイノベーションの芽(可能性)を育てることになり、新たなビジネスと雇用を創出し、持続可能な地域を創り地方創生につながるのではないかと考えています。

ドイツのフライブルクでは、行政主体で「緑の教室」というプログラムを行っており、子供たちに自然について、五感を使い感覚的に学び体験することを推奨しています。自分自身で実際に体感することにより、それを守りたいという意識を芽生えさせ、それが結果として自然保護につながっていくということです。

参考:SDGs先進都市フライブルク 市民主体の持続可能なまちづくり 中口 毅博 熊崎 実佳 著

SDGsで地方都市がやるべきことを考える⓵守りたいものに価値を付けること。黒部市・魚津市・入善町、水と産業と地方創生

SDGsのはなし

SDGsのはなし

コメント