『イノベーション』最近よく聞くワードです。これは『グローバルやパートナーシップ』と合わせて、SDGsにおいての重要なキーワードだと思います。

今回は富山市でイノベーション、これを『まちづくり』と『伝統産業』の二つ事例でご紹介します。

富山市は運河を活かしたまちづくりを行っており、市民が日常的に水に親しむことができるウォーターフロントとして富岩環水公園を整備しています。

しかし運河整備の元々の目的は、昭和10年頃富山県北部の工業地帯の資材運搬のためのものでした。当時東岩瀬港から富山駅北まで、船による資材運搬はとても便利だったようです。

画像 富岩運河環水公園ホームページ http://www.kansui-park.jp/history/

昭和30年頃になると時代の変化と共に、船からトラック輸送に運搬手段が変わります。それと同時期に住宅が増え、駅北地区で環境問題がささやかれるようになり、運河を利用することがだんだんと少なくなっていきます。

昭和50年~60年代は、物の豊かさから心の豊かさを求める時代と変化していきます。そこで富山市は運河を都市の水辺空間として利用していく方針を決定します。

ここで、運搬手段としての価値が失われた富岩運河に対して、都市のリゾートとして新たな価値を加えるイノベーションがおこったことになります。

当時運河の取り壊しの話もあったようですが、結果として現在富岩環水公園は、富山市の人口減少等の対策、地域活性のための中心的役割を担っています。

伝統産業の事例は、富山市の代表的な食文化のます寿司です。

ます寿司は平安初期に富山県の鵜坂神社の春の祭典で、神通川でとれた一番マスの塩漬けの供え物としたことが始まりと言われています。

文献としては江戸時代に藩主前田利興が徳川吉宗公に献上した鮎ずしが始まりです。(鮎ずしとは神通川で獲れた鮎を、塩と米飯で乳酸発酵させた『なれずし』の事を言います)

当時に描かれた「神通川舟橋の図」(下記参照)には、多くの旅人が往来する神通川の舟橋に鮎ずしの幟が確認でき、当時鮎ずしが富山の特産品であったことが分かります。

画像 松川遊覧船ホームページ https://matsukawa-cruise.jp/reading/jinzugawa-funahashi/

その後、明治期から昭和にかけて交通手段(鉄道等)や、冷蔵技術の変化により、鮎を使ったなれずし(発酵食品)の『鮎ずし』から、酢でしめた押し寿司の『ます寿司』が中心となる、イノベーションがおこります。

(ます寿司は鱒を酢で占めて塩で味付けし、同じく酢で味付けした米を用いて使られます。塩の加減、酢のしめ方、鱒の身の脂や、切った時の身の厚さなどにより、味が変わります)

そんなます寿司に大きな変化がおこります。1912年に「源」が当時の主力交通、鉄道のための駅弁として販売を開始しました。

当初食文化の一つであったます寿司は、苦戦しながらも1962年に、全国駅弁大会で西の横綱と呼ばれるようにまでなります。

画像 ます寿司本舗源 ホームページ http://www.minamoto.co.jp/

全国的に知名度があがったます寿司は、駅だけでなく高速道路上のサービスエリアなどでも販売されるようになり、今や富山県を代表する特産品・伝統産業に成長しました。

振り返るとます寿司は世の中の変化に合わせて、鮎から鱒へそして味の多様化へ、また、食文化の一つから駅弁へ、そして県を代表する特産品へと変化してきたことになります。

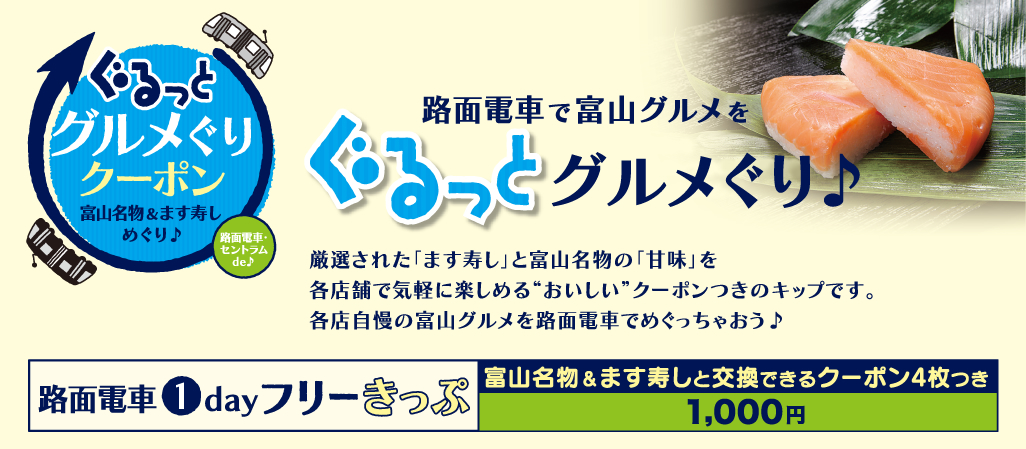

今も富山県内では個人商店の数が増えています。また、それにより店舗毎の味の多様化が進み、ます寿司の食べ比べなどが行われるようになりました。8分の1カットのます寿司を提供するお店も登場し、クーポン券で複数のます寿司と引き換えできる、路面電車とのセットされた「ぐるっとグルメぐりクーポン」が発行されるようになります。

画像 とやま観光ナビ https://www.info-toyama.com/doc/gurumeguri/

現在のます寿司業界の問題は、富山県で鱒が獲れなくなっていることです。

(富山県のホームページ上でサクラマスは、富山県内において準絶滅危惧種として指定されています。※現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種のこと。)

そのため北海道産や海外産、または他地域での養殖鱒を使用しています。

しかしそれが結果的に味の多様化を推し進める事になったと感じています。昔のます寿司は、身が薄く、酢でしっかりしめてあり、身の色が薄く、比較的あっさりした食べやすいものが定番でした。

現在では、昔ながらの味を守るお店、鱒の特性(養殖や海外産特有の)を活かして、脂ののった身の厚いものを使うお店、酢を少くして生っぽい(普通のお寿司に近い)ます寿司を提供するお店などがあり、お米も柔らかいものや塩気の強めのもの、酢が強いものなど、多様化しています。まさにお店の数だけ味がある感じです。

さらに新しい流れとして、別の食文化の昆布締めを利用し、ます寿司に昆布風味をプラスさせた昆布締めます寿司なども登場しました。

もし地域で、日常的にます寿司を食べる習慣がついたとしたなら、(富山県内限定では)ラーメンの様な多様な食産業に成長する可能性も秘めていると感じています。

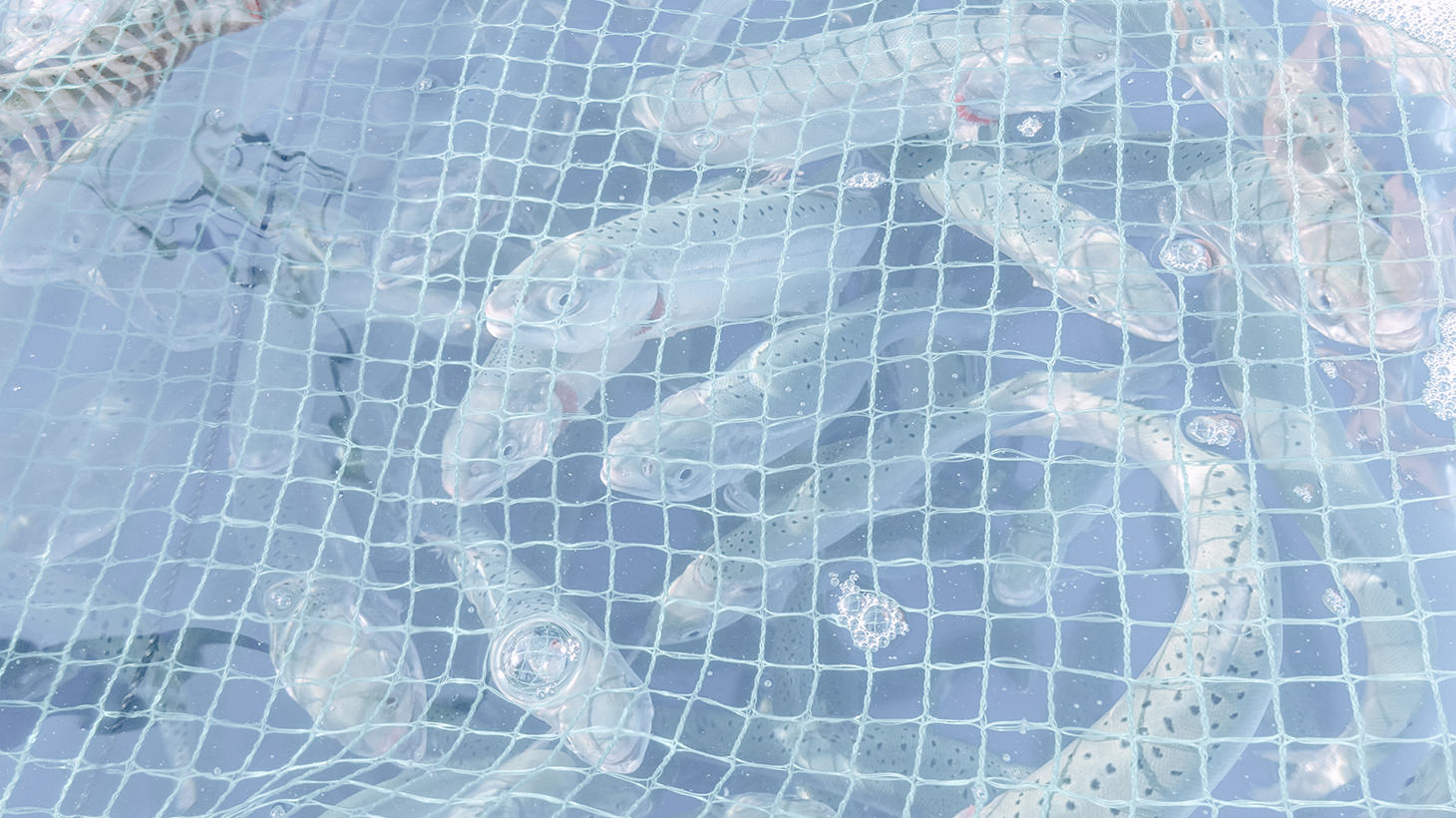

もう一つの取り組みとして、富山県射水市と複数の漁業協同組合、その他有識者(産学官金メンバー)、近畿大学水産研究所 富山実験場と連携し、さらに低水温の富山湾深層水を活用してサクラマスの養殖に取り組んでいます。今のところコストや魚の大きさなど課題はあり、総務省の地方創生交付金を活用している現状ですが、今後テクノロジーによって、課題解決が行われることに期待しています。

画像 堀岡養殖漁業協同組合 https://imizu-sakuramasu.com/

ます寿司に使用するにはやや高額になるようですが、一部のお店ではすでに〝富山産ます寿司〟として販売を始めています。

養殖のます寿司が広まれば、海外産や県外産ではなく、〝富山産〟として販売できるメリットがある他、現状県外または海外に仕入れで出ていくお金の流れが、地域に流れるようになります。

地域で生産、流通、消費でお金が還元される流れが生まれるなら、それは持続可能な地域循環型経済と言えます。

そのためには、ある程度の流通量が必要で、消費する立場である地域市民の協力も不可欠です。

地方創生交付金などの補助金がなくても賄えるようになれば、現在の漁によって変動する仕入れ価格も、養殖の方が安定してくるはずです。

さらに人口増加が一因とされる漁獲量の増加より、減少傾向にある魚類の生態数にも良い

影響が出ることが期待されます。

海外産の鱒にも魅力となる良い部分がある以上、養殖鱒との共存は不可欠で、自然の回復量を消費量が上回ることがないように気を付けていくことが、持続可能なます寿司産業のために必要であると考えられます。

ます寿司産業が持続可能な伝統産業となるよう、これからもます寿司のイノベーションに期待します。例えばイートイン、お取り寄せ、ます寿司カフェなど、新業態やサービスが誕生した際には、地域の伝統産業を守るためにできる限り協力していきたいと考えています。

SDGsのために地方都市ができる事の2番目は、地方創生ためのイノベーションに対して、みんなが前向きに取り組むということです。

コメント