テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)

新たな時代の始まり

697年

天武天皇の死後より、しばらく政治を主導していた持統天皇が譲位され、その孫の文武天皇が即位されました。そして持統上皇は後見人として文武天皇を補佐するようになります。

この頃の持統上皇は父 天智天皇が頼りにした中臣鎌足の子、藤原不比等(ふじわらのふひと)を政治のパートナーにしていました。そのため不比等の娘を文武天皇の正妻に迎え、婚姻によって藤原氏との連携を強化しています。

政権を任された藤原不比等はこれまで大臣職を担ってきた、大豪族 蘇我氏の娘を妻に迎えます。持統上皇の後ろ盾があるとはいえ、まだ新興氏族 藤原氏の力は弱かったのです。

藤原不比等は蘇我氏の高貴な血統を利用しようと考えたのでしょう。そして不比等には4人の息子が生まれます。(彼らはのちに政権を担う存在になります。)

一方蘇我氏は先の壬申の乱で戦犯として多くが粛清され、それ以降は拠点の河内国(大阪)の地名(石川)を名乗り、石川氏として再生します。

(石川氏は大臣などの要職に就くことありませんでした。)

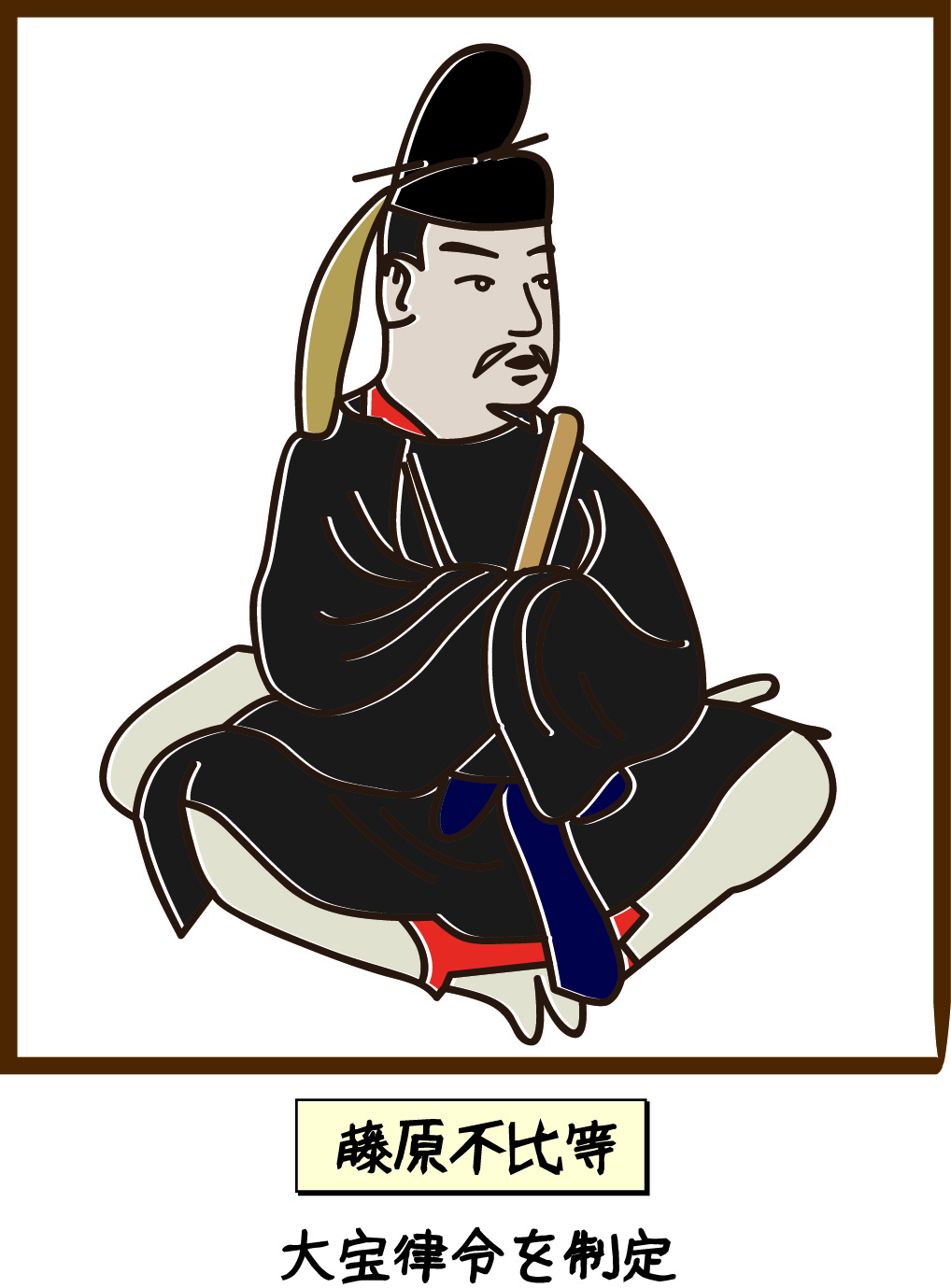

大宝律令の制定

700年 持統上皇は新たな時代を迎える文武天皇のための法整備(大宝律令)を命じます。これは皇子の刑部親王(おさかべしんのう)と藤原不比等によって進められます。その翌年には文武天皇に待望の嫡子、首皇子(後の聖武天皇)が誕生します。

701年 大宝律令が完成します。

大宝律令の大宝とは大化につぐ年号のことです。律(りつ)は刑法(流刑・死刑・懲役刑等)です。特に国家への反乱は重罪とされ、特権を持つ皇族や貴族であっても許されないことになりました。

令(りょう)は行政と民法です。国政を担う太政官、祭事や神祇を担当する神祇官、そして八省(中務省・式部省・治部省・民部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵部省)が設けられ、事務や戸籍管理等を行うことになりました。

このような役人には有力豪族(中臣氏、大伴氏、阿倍氏、石上氏※旧物部氏 等)が選ばれ、彼らは後に貴族や公卿となります。

そして民が中央の朝廷と地方の国それぞれに、税を納める制度が完成します。遠方の中央(朝廷)には、物資運搬者により特産品や布(調と庸)が輸送されて納められます。

国(地方)には、地産地消として米(租)と雑徭(労働等)が納められ、国家はどの地方にどれだけ収穫高があったのか管理することで統治を行っていました。

また、大化の改新以来行われてきた口分田(国から戸籍名簿のある民に土地が貸し与えられる)は、正式に班田収授法として制定されました。

このように天皇を中心とした統一国家は、民への土地の再分配、税の徴収と情報管理、法の制定によって完成を迎えたのです。

奈良時代への移り変わり

702年 持統上皇は約30年ぶりに遣唐使船を派遣し、初めて異国に対して日本の国名を使用します。しっかりとした国家制度を持つ独立国家であることを示したのです。

この年持統上皇は東国遠征を行います。旅は伊勢・伊賀・美濃・尾張などを巡る長旅になり、旅から戻ってしばらくし病のため崩御されたのです。

新たな時代に入り、成長された文武天皇は律令の改正に取り組まれます。しかし706年に病にかかり、 後継の首皇子(おびとおうじ)がまだ年少だったため、母(太后)に譲位(元明天皇)されます。(文武天皇は同年に崩御されます。)

太后の即位は異例でしたが、これは元明天皇と藤原不比等が孫(不比等にとっては外孫)の首皇子が成長するまで中継ぎを立て、なんとか乗り切ろうと考えたのです。

しかし子から母への皇位継承は初めてのことで、貴族から強い反発が起こります。これに対して藤原不比等は、元明天皇と首皇子を守る天皇親衛軍を創設し、強硬に対処したのです。

平城京遷都から奈良時代へ

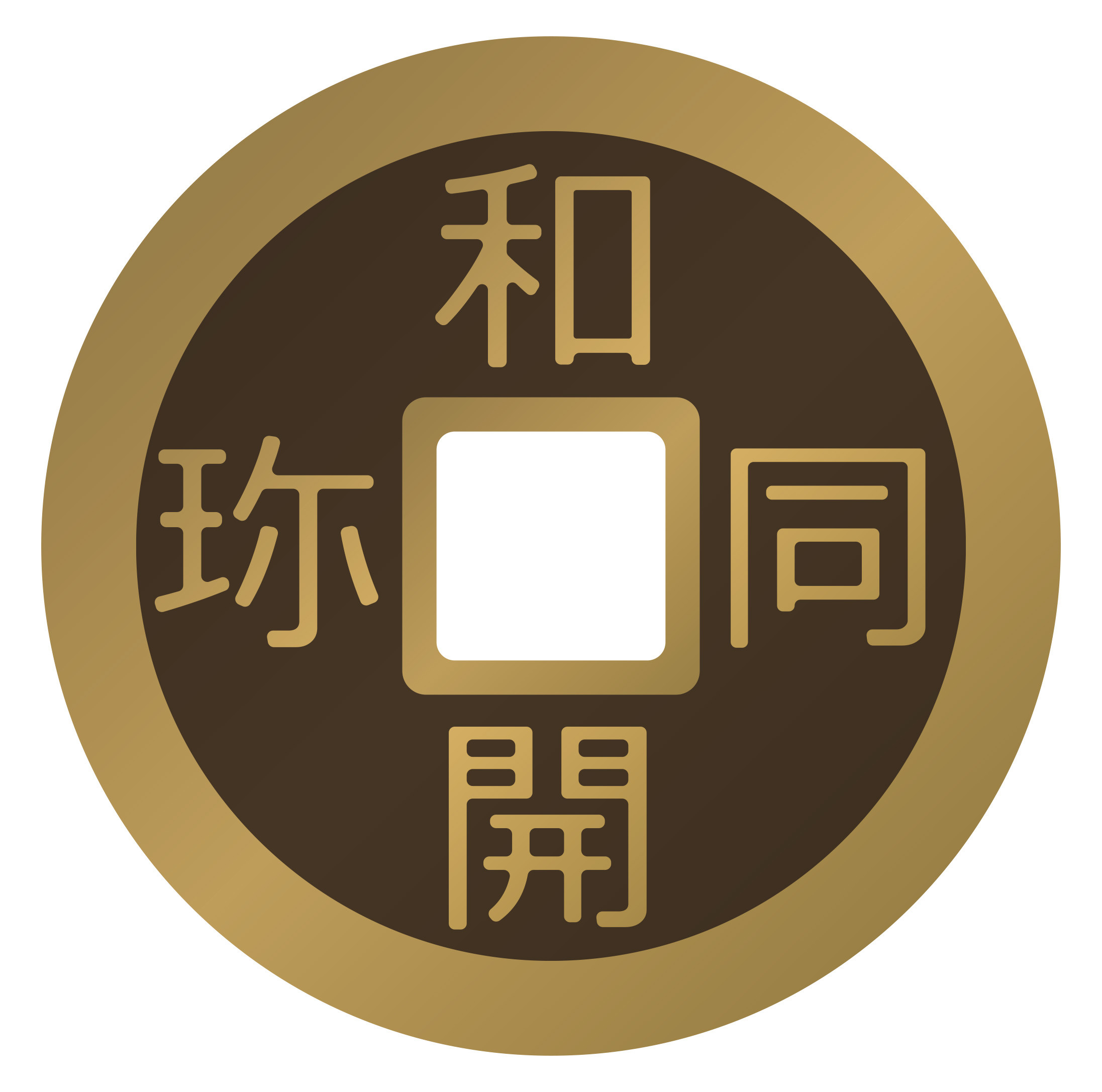

元明天皇即位後、東国の武蔵国から和銅(貴重な自然銅)が献上されました。これを記念し元号が和銅に改元されます。藤原不比等はその和銅を使い、唐(中国)にならい和同開珎(わどうかいちん)の鋳造を開始します。

これは主に調庸(特産品や布)の運搬者たちの荷物を減らすため、旅の途中で食料を購入できるようにと考えたもので、都近辺以外の地域では、米や布取引が根強かったため、全国的に流通することはありませんでした。

710年 元明天皇の命により平城京遷都が行われ、指揮は過去に藤原宮の造営経験を持つ藤原不比等(ふじわらふひと)により行われます。この平城京遷都の完成をもって本格的に奈良時代が始まったのです。

藤原不比等の遷都における権限は強く、内裏(天皇の宮殿)の東側にある東宮(皇太子の屋敷)の横に自身の屋敷を造らせ、不比等はここで外孫の首皇子の成長を見守り続けたのです。

平城京跡

今から1300年ほど前に、現在の奈良市につくられた本格的な中国様式の都です。復元された大極殿には天皇が儀式の際に着座された高御座(たかみくら)の実物大模型が展示。世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産の一つとして国営公園になっています。

平城京は唐(中国)の都長安を模して造られ、都の真ん中を南北に貫く朱雀大路(南北約3.7km、路面幅約75mにも及んだ。)、その北端に(復元された)朱雀門があります。

大極殿の東側にある東院庭園は、1967年に庭園の遺跡が発掘されたもので、奈良時代の庭園の様子がわかる貴重なものです。その付近に皇太子(聖武天皇)の宮殿や藤原不比等の屋敷があったとされます。

藤原不比等は平城京遷都に合わせて以前の都にあった厩坂寺(祖・中臣鎌足の病気平癒を願って創建された寺)を、平城京に移し興福寺と名付けて藤原氏の氏寺にします。

奈良市 興福寺

奈良公園内にあり、世界遺産に認定されている法相宗の大本山です。藤原氏の氏寺として藤原家から手厚い保護を受けます。玄奘三蔵(三蔵法師のモデル)がインドで学んだ仏教の思想を継承しています。

多くの建物が度々戦火や火災などにより消失したが、鎌倉時代に再建された北円堂は最も古い建物として残ります。五重塔は1426年の再建で日本で二番目に高い塔とされています。

また平城京に近く神域とされていた御蓋山(みかさやま)に、かつて天智天皇に東北守護のため建立された常陸国の鹿島神宮から、武神 武甕槌命(たけみかずち)を勧請(招いて)し、平城京の守り神にします。

三笠山

藤原不比等政権の政治

平城京遷都と共にスタートした新政権は、左・右大臣の石上氏(旧物部氏)と藤原不比等が中心になります。

まだまだ藤原氏の地位は安定していなかったため、藤原不比等は皇太子 首皇子に娘を嫁がせ、天皇家と藤原氏の関係をさらに強化します。

715年 元明天皇は譲位され、中継ぎの中継ぎとして皇女の元正天皇が即位されます。なお、この時に首皇子はいまだ15歳です。

一方この頃の政権は左大臣石上氏を始め、大物豪族の長が次々と亡くなり、弱体化していました。

そんな藤原不比等政権を支えたのが不比等の四人の息子たちです。嫡男武智麻呂(たけちまろ)、次男房前(ふささき)がデビューし、藤原氏の権力を強化しています。

しかし皇族の長屋王(ながやおう=天武天皇の孫)が政治の要職に就いていたため、藤原氏一強という訳にはいかなかったのです。

新たな藤原不比等政権は地方に力を入れ、役人を全国に派遣しています。これは不比等の三男宇合(うまかい)中心に進められ、地方役人の不正や怠慢を監視して税収の増益を目指した政策です。

さらに地方に新たな国や郡(越後国から出羽郡が分離、丹波国と丹後国等、国を分割した)が設けられ、明治時代まで続く日本の国・郡の基礎が完成します。

さらに風土記(ふうどき)編纂により、全国の特産品、鉱物、動植物、山川などの名称等を記録して地方の現状を把握しています。これらは地方統治の中央集権の強化だったのです。

720年 藤原不比等は四人の息子たちに後を託し亡くなります。不比等の死後、藤原氏氏寺の興福寺は国家の保護を受けて多くの伽藍が建設されました。それだけ国家への不比等の功績が大きかったということです。

興福寺北円堂

奈良興福寺の北円堂は藤原不比等の霊を慰めるため、その1周忌に建てられました。

日本の八角円堂の中で最も美しいとされています。

※内部非公開ですが、春と秋に特別拝観が行われることがあります。

後に藤原氏はこの4兄弟それぞれの系統に分かれることになります。嫡男武智麻呂が南家、そして次男房前が北家、三男宇合の式家、四男麻呂の京家です。これは当時の太政官が一氏族に一人というルールがあったため、それぞれ独立した氏族としたのです。

長屋王の皇親政治

藤原不比等の死後、皇族長屋王主導のもと政権は運営されます。長屋王は天武天皇の長男 武市皇子と、天智天皇の皇女の間に生まれた皇子です。

(武市皇子は母の身分が低いために皇位継承できなかった皇子です。)

長屋王は藤原不比等の死による政権の混乱を立て直すため、天武天皇の皇子たちを新たに政権に加えます。これよって皇親政治(有力豪族を排した皇族中心の政治形態)がスタートしたのです。

長屋王の皇親政治は理想主義的なもので、あまり世の実態に即さなかったとされます。

耕地開発奨励策の三世一身法は口分田(国から与えられた土地)以外に、民が新たに土地を開墾した場合、三世代に限り(条件によっては一代まで)所有してもよいとしたものです。

民の開墾意欲向上を狙った政策でしたが、せっかく開墾した土地もいずれは国に返さなければならないため、効果的ではありませんでした。

さらに東北の民に開墾目標をあたえ、開墾を促進させる大計画を立てますが、実際の労働力を考えるととても実現不可能な目標とされています。

また、調庸(税)の物資運搬者の食糧を充実させ、飢饉に備えて米ではなく麦の耕作を命じるなど、国家運営のために民の窮乏を招く傾向にあったようです。

その一方軍事においては、東北の蝦夷(朝廷に従わぬ者)に対する制圧を積極的に行い、東北の反乱の鎮圧に藤原四兄弟の三男宇合が征討を行い成果を上げています。

また長屋王は官人に厳しく、風紀や犯罪に対して厳正で、勤勉とされる者とそうでないと判断された者の格差は大きくなりました。この結果、貴族官人からの反発が起こることになるのです。

724年 元正天皇の念願であった首皇子が即位(聖武天皇)されます。聖武天皇即位後に長屋王は左大臣に出世し、さらに強固な権力を持つようになります。

ところが即位後政治に意欲を見せる聖武天皇は長屋王と対立するようになります。これは長屋王が天智系と天武系の、皇族の血統を合わせ持った貴種だったため、母が臣下の出(藤原氏)の聖武天皇に対する対抗意識があったと考えられます。

この争いは聖武天皇派の藤原氏を巻き込むことになるのです。

長屋王の変

729年 聖武天皇の皇子が幼年で亡くなり、このことに一部貴族から、長屋王が呪殺により聖武天皇家を倒そうとしているという密告が起こります。我が子の死の悲しみに暮れる聖武天皇はこれを信じたのです。

この時、都の警備を行う藤原氏の四男麻呂(まろ)がすばやく兵を集め、それを東北征討の経験を持つ三男宇合(うまかい)が指揮し長屋王邸を取り囲みます。

翌日には長男武智麻呂による長屋王への糾問(罪を問う事)が始まり、長屋王は自邸で自尽します。この政争はわずか三日間で決着し、藤原氏の用意周到な計画があったと考えられます。

藤原政権で華やかに花開いた天平文化

長屋王の変後、藤原四兄弟の長男武智麻呂が政治を主導するようになります。これには聖武天皇の妻で藤原氏の光明子(こうみょうし)の力添えがあったのです。

光明子は長屋王の変に対する批判が多かったことから、藤原一門の力を合わせ聖武天皇を支えようとしたようです。その後光明子は前例にない皇女ではない皇后(光明皇后)となります。

新たにスタートした武智麻呂政権には、次男房前、三男宇合、四男麻呂の他、皇族葛城王(かずらきのみこ)等が入りました。葛城王は皇親政治終焉の流れに沿い臣籍降下(皇族が臣下に降りる)を行い、橘氏(橘諸兄=たちばなのもろえ)を名乗るようになります。

武智麻呂政権では東北の領土拡大計画が実施され、四男麻呂による東北の拠点多賀柵(後の多賀城)の道整備などが行われます。

また継続的に遣唐使船や新羅(韓半島)との外交船団が派遣されます。しかし緊張関係にある新羅との交渉は不調に終わり、関係改善には至りませんでした。

遣唐使は16年ぶりに計画され、後に大臣となる吉備真備(きびのまきび)等が派遣されます。吉備真備は唐(中国)から多くの書物、楽器・武具を持ち帰り、このおかげで唐(中国)の最新の文化や仏教美術が日本に取り入れられたのです。

この影響を受けた日本では貴族的で高度な文化が発展し、多くの仏教美術が誕生します。これを天平文化といいます。

734年 八部衆 阿修羅像が造られます。阿修羅像は〝日本彫刻史上最高の美少年〟と称され、天平文化を代表する作品の一つです。この阿修羅像は平安時代の生き証人として、現在興福寺国宝館で展示されています。

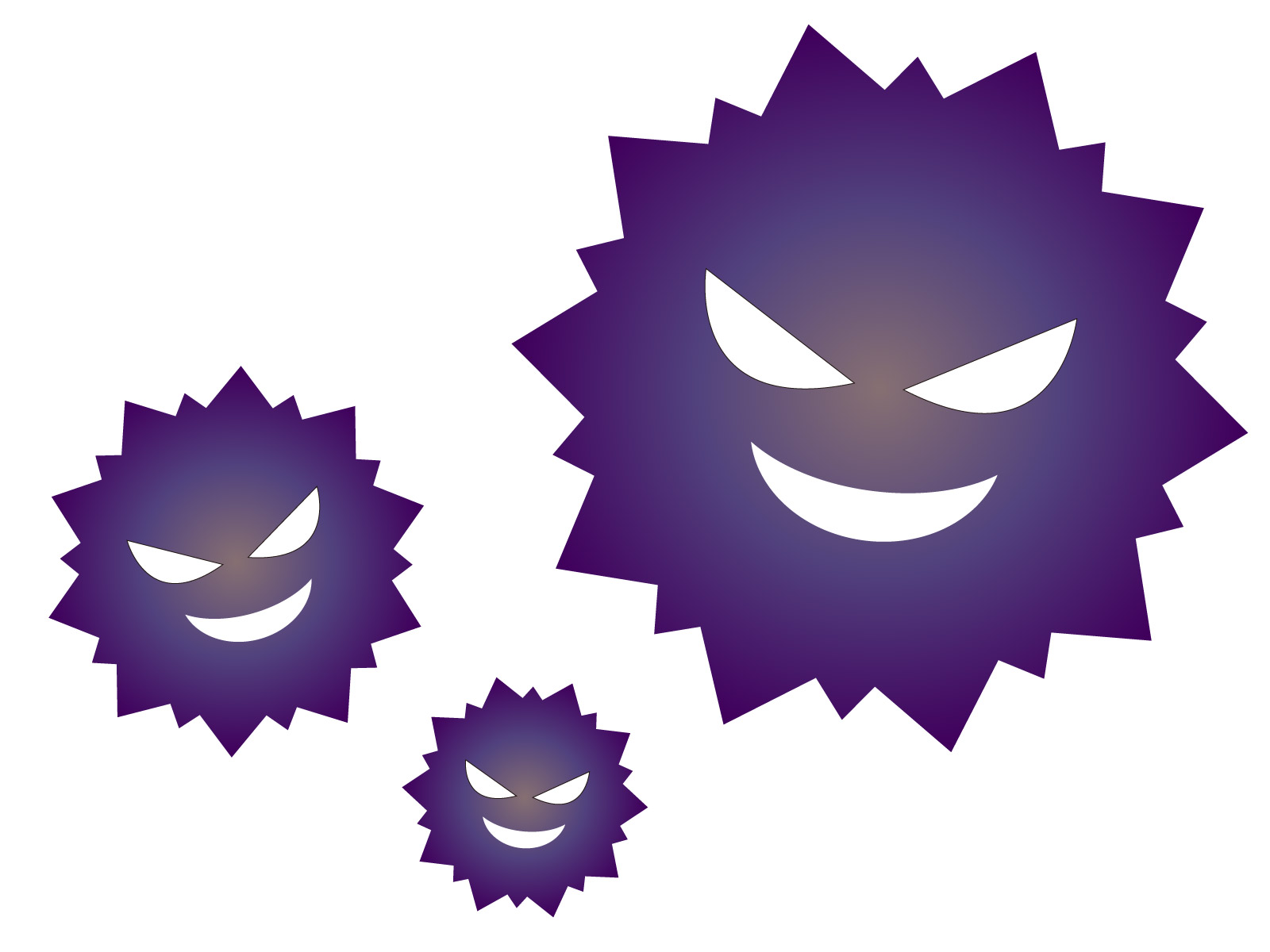

天然痘の流行

735年頃 遣唐使船により持ち込まれた天然痘が日本で大流行します。日本にとってはまったく未知のウィルスで、免疫がないために多くの被害を出したのです。

この時地域によっては人口の約3割が亡くなり、さらに政権の中心にいた皇族たち、そして政権を担う藤原氏の四兄弟は全員亡くなったのです。

この頃の人々はまじないで感染症を防ごうとしたようで、後に平城京跡から多くの呪符木簡(木に書かれた呪符)が出土します。

壊滅的なダメージを与えた天然痘終息後、生き残った貴族橘諸兄(たちばなのもろえ)が右大臣となり、政権の立て直しが計られます。

まずは天然痘の被害で農民が減ったために起こった、全国的な食糧難への対応です。

この時の朝廷は、聖武天皇が疫病や飢饉を仏教で乗り越えようとした、寺社(国分寺)建立の支出が増える一方で、税(米や布・特産品)が入らない事態にありました。

このため橘諸兄は大宝律令以来、土地は天皇のもの(公地)とした律令制度を改め、食料増産を目的とする墾田永年私財法を定めます。

この法により民は税を納める代わりに、新たに開墾した土地を代々所有できるようになります。これによって民の労働意欲を向上させ、生産効率を上げようとしたのです。

これは大きな労働力と生産力(家来や使用人)を持つ貴族や地方豪族が、次々と土地を開墾し、大規模な土地を所有(私有地)するようになり、一定の効果がありました。

この土地の私有化により、藤原氏等の大貴族の経済力は強化されていくのです。(一応は大規模な土地の所有化に対し規制がかけられましたが、実際にはそれを無視する貴族が多かったとされています。)

橘氏と藤原氏の政争

738年 橘諸兄と藤原氏による政争が起こります。その原因をは次期皇太子の擁立問題です。

藤原氏出身の光明皇后が中心となり、第一皇女の阿倍内親王を皇太子にしたのです。

この動きに橘氏等は反発します。この頃聖武天皇には橘氏が推していた第二皇子がいたからです。しかし政権を担う橘諸兄は、現実的に考え光明皇后と阿倍皇太子を支えることを選択します。

その一方で橘諸兄は政権から敵対する藤原氏(一部の人物)や、大貴族の石上氏(旧物部氏)らを外し、唐(中国)で学んだエリートの吉備真備を側近にしています。

744年 聖武天皇の第二皇子が亡くなります。これで光明皇后と阿部内親王(皇太子)と藤原氏の力は増大し、ついに主流であった橘諸兄の勢力と逆転したのです。

政治を主導するようになったのは、光明皇后から頼りにされた藤原仲麻呂です。仲麻呂は元左大臣武智麻呂の次男で、唐(中国)の政策に詳しく、才知に長けていました。

国家プロジェクト・奈良の大仏建造

この頃世間では天然痘の流行を、先に亡くなった長屋王の呪いと考え、恐れていました。社会不安の中聖武天皇は、仏教に救いを求めるようになります。

そこで国家仏教の象徴として大仏の建造を開始します。これは東大寺の毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)・奈良の大仏です。

毘盧舎那仏は、仏教の最高神で、宇宙における太陽のような存在です。聖武天皇は毘盧舎那仏により暗い世の中を明るくし、救いを求められたのです。

745年 大仏の建立が開始され、大仏は全長15mの仏像として計画され、これまでに例がない一大国家プロジェクトとなったのです。このプロジェクトは、民間に多くの信者を持っていた僧 行基(ぎょうき)の協力のもと進められました。

行基は日本各地を回り多くの民に協力を求め、その建造に当時の知識人37万人、人夫として51万人が動員されたとされています。

(行基等の僧は土木工事等のインフラ知識があり、この当時大きな力を持っていました。)

大仏建造は当たり前ですが、すべて人の手で作られます。まず仏像の中心に柱を立て、竹や木で骨組みを作ります。そのまわりを粘土(ねんど)で固め、大仏の形を作ります。

そして仏像のまわりに足場を作り、とかした銅を流しこんで形にしていくのです。これは1000℃に熱した銅を流しこむ危険と隣合わせの作業です。この鋳造工程では多くの死者が出たとされています。

銅は長門国(山口県)で採掘された物が使用され、八回に分け足元から頭部まで鋳造されます。

また大仏の金メッキのために大量の金が必要で、異国からの輸入で賄っていました。ところが749年に陸奥国(宮城県)で日本初の金が産出し、これが大仏建造に献上されたのです。

皮肉なことに、これ以降の陸奥国は馬・鉄そして貴重な金が産出する国として、朝廷から目を付けられることになるのです。

奈良市 東大寺

奈良の大仏さまで知られる奈良の代表的な寺院、大仏殿は世界最大級の木造建築物です。

南大門の門の高さは25.46mで日本最大の山門です。奈良時代の門は大風で倒壊していますが、鎌倉時代1203年に再建され、国宝に指定されています。

都が長岡へ移ったあとも歴代天皇の手厚い保護を受けて、興福寺とともに栄華を誇りました。戦火により大部分が消失し、二月堂などの伽藍の多くは江戸時代に再興しています。

世界遺産「古都奈良の文化財」の構成資産の一つであり、大仏像は高さ14.98mで国宝に指定されています。

東大寺の大仏は752年に、一万人の貴族や僧侶が集められ、開眼の日(大仏の目を入れる)を迎えます。これは日本でいまだかつてない盛大な儀だったとされます。

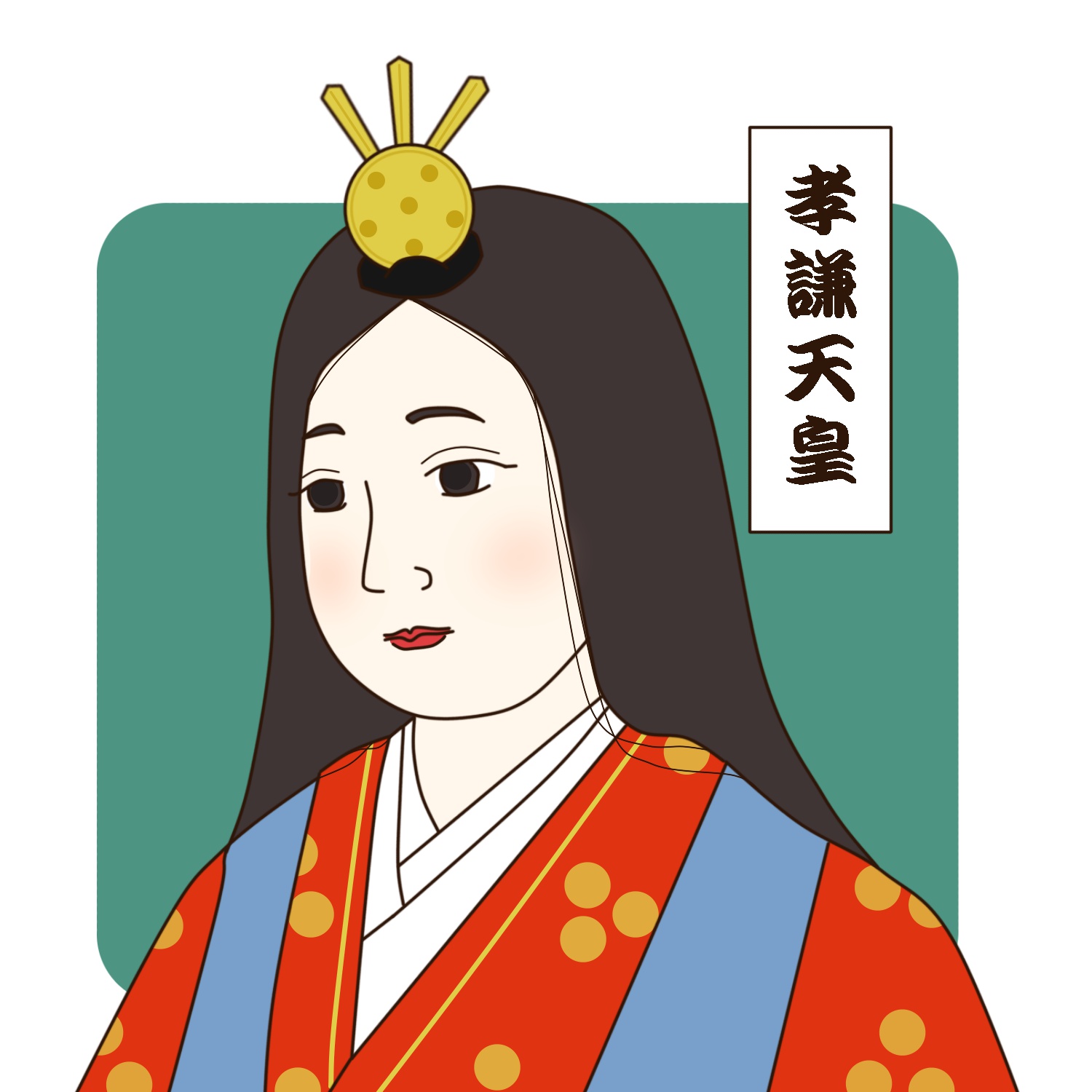

749年 聖武天皇が譲位され、女帝 孝謙天皇が誕生します。孝謙天皇は独身で子がいないため、天武天皇の直系としては最後の天皇になります。孝謙天皇の即位後、藤原氏が庇護していた皇子が皇太子になります。

(天武天皇の第六皇子の子で、聖武上皇の直系の皇子ではありません。)

この頃には橘諸兄の側近吉備真備等が九州に左遷され、橘諸兄に変わり藤原仲麻呂政権は着々と築かれていたのです。

布教のため日本に渡る鑑真

奈良の大仏完成後に聖武上皇の仏教への熱がさらに高まります。そして唐(中国)から高僧を招くことが決定します。

鑑真(がんじん)

日本の依頼を受けた唐(中国)の高僧 鑑真(がんじん)は、正しい仏教を広める熱い想い胸に海の向こうの日本を目指すことを決意します。

遣唐使船に乗り、幾度も大嵐に合い5度の渡航失敗の後、ついに6度目の渡航で日本にたどり着きました。

平城京に到着した鑑真は、東大寺に戒壇(かいだん)を設けます。戒壇とは正式に僧として認めるための儀式を行う場所のことです。

当時の日本はだれでも僧侶を名乗ることができ、それによって税金や労役を免れることができたのです。しかし本来なら正式な僧侶となるには、戒律を守る事を誓わなければなりません。

戒とは善を行なう心のことを言い、律は悪行を禁ずる規則です。その儀式(授戒)を行うために鑑真は招かれていたのです。

東大寺戒壇堂

奈良時代の日本は仏教によって国を守る国家仏教の道に向かい、僧侶の修業は厳しく制限されました。しかしそれは誰もが戒律を学び、僧を目指すことができる鑑真の考えとは異なるものでした。

71歳になった鑑真は高齢を理由に国家仏教の任を辞し、全国各地から訪れた僧が自由に戒律を学ぶことができる私寺の建設を行います。

私寺のため国の予算はなく、鑑真は聖武上皇からをいただた屋敷を、僧が学ぶ寺にし唐招提寺を開いたのです。

唐招提寺

僧の修行の場だった講堂仏像が並ぶ金堂など、奈良時代に作られた貴重な建物として世界遺産に登録されています。

金堂には天平文化の結晶として、盧舎那仏坐像・最古最大の千手観音立像・薬師如来立像など国宝の仏像が安置されています。

講堂は平城京より移築され、現在残る唯一の平城京の建物です。

756年 聖武上皇は崩御され、光明皇太后は国家の宝物の中で、聖武上皇が生前に愛用された品々を保存するため倉に納めます。東大寺正倉院です。

正倉院

正倉院の宝物は約9,000点、天皇が使用された生活用具・楽器・遊具などです。奈良国立博物館の正倉院展で定期的に公開されています。

聖武上皇が崩御された後、橘諸兄もそれに続くように亡くなります。これまで藤原仲麻呂と融和し対立を抑えてきた橘諸兄が亡くなったことで、窮地に陥った橘派は藤原氏政権へのクーデターを計画します。

その首謀者は橘諸兄の嫡男奈良麻呂と、大物貴族の大伴氏です。しかしその計画は密告によって失敗に終わります。

捕らえられた橘奈良麻呂は聖武上皇が東大寺大仏造営で民を疲弊させたと訴えます。しかしそれは皮肉なことに父の橘諸兄時代の政策だったのです。

橘奈良麻呂の乱に係わった皇族や貴族は藤原氏に粛清され、これ以後橘奈良麻呂がどうなったかも記録に残されていません。

次の話

10分で読める観光と歴史の繋がり 国家仏教との決別、平安京遷都を行った桓武天皇/ 新仏教を生みだした最澄と空海/ ゆかりの清水寺・延暦寺・東寺・高野山をご紹介します。 歴史のはなし

興味のある方はこちらもどうぞ!

中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(興福寺・東大寺・薬師寺・唐招提寺・法隆寺)

コメント