テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)

藤原氏による摂関政治の始まり

平安時代の中期に入ると、京の都は貴族の藤原氏の力が隆盛を極め、藤原氏の時代、そして摂関政治の時代が始まろうとしていました。

857年 藤原氏の代表者 藤原良房(よしふさ)が太政大臣(朝廷の最高職)に任命されました。皇族以外の人物が太政大臣になるのは、これが初めてのことでした。これは藤原良房の娘が、文徳天皇の后になっていたことが影響したようです。

858年 文徳天皇は若くして崩御され、正当な皇統の皇子(清和天皇)はまだ年少だったことから、朝廷は別の年長の皇子を即位させようと考えます。

しかし藤原良房はそれは正統な皇位継承ではないと異を唱えます。そして藤原良房の外孫であり、正統である清和天皇(せいわてんのう)が即位されたのです。

この時の清和天皇はわずか九歳で、元服(成人の儀)も済ませていませんでした。当然幼帝では政治ができないため、祖父の藤原良房が摂政(せっしょう)として政治を主導する事になります。

摂政 藤原良房による政治

政治の実権を握った藤原良房は、日本初の幼帝 清和天皇への不安を払拭させるため、全国各地に寺社を建立させ、国家安泰を祈るよう民に命じます。

特にこの時代は東北が、坂上田村麻呂により統治された後、国の政策で多くの民が移り住んでいました。東北は治安が不安定な状態にあったのです。

ちょうどこの頃、東北では大地震が起こり、疫病が流行していました。朝廷はその原因が蝦夷の怨霊にあると考え、東北を仏教で統治することにしたのです。

そこで東北に延暦寺別院 立石寺(山寺)が建立され、東北の国家仏教の拠点となります。そして立石寺には、天台宗開祖 最澄(さいちょう)が灯した、不滅の法灯が延暦寺から分けられたのです。

立石寺(山寺)

「山寺」の通称で知られる「宝珠山立石寺」奇岩怪石からなる山全体が修行と信仰の場になっています。登山口から大仏殿のある奥之院まで1時間ほどの道のりのそこかしこに、絶佳の景観が広がります。

雄大な山々を背景に赤い納経堂が巨大な奇岩の上に建つ様は、山寺を代表する眺めです。能の舞台のようなお堂の奥から田園風景を見渡せる「五大堂」も山寺随一のビュースポット。俳聖・松尾芭蕉が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」の名句を紀行文「おくのほそ道」に残したことでも知られています。

さらに藤原良房は九州の宇佐神宮から〝八幡神が京の都を守護する〟という神託(おつげ)を受けたとし、その分霊を京の裏鬼門にあたる男山に移し、都の守護を担う石清水八幡宮を建立します。

これら立石寺や石清水八幡宮の建立は名目上、清和天皇が行ったことになっています。

男山と桜の名所背割堤 石清水八幡宮

石清水八幡宮(旧称は「男山八幡宮」)伊勢神宮とともに二所宗廟の1つ。(皇室が先祖に対して祭祀を行う二つの廟のことで、伊勢神宮と石清水八幡宮の二つの神社を指す)

藤原良房の死後、後継者(養子)の藤原基経(もとつね)がその地位を世襲します。基経は清和天皇の叔父として政権を運営し、関白(かんぱく)に任じられます。皇族以外の人物が関白になるのもこれが初めてのことです。

なお、摂政とは幼帝や女帝の変わりに政治を主導する役職です。また関白は成人後の天皇を政治的に補佐する役職です。

良房や基経のように藤原氏が天皇の縁戚として、摂政・関白を世襲して天皇と共に政治を行うことを摂関政治といいます。

摂関政治は天皇・皇后・国母、そして縁戚関係にある摂政・関白(藤原氏)等、天皇の血縁者により運営される政治体制で、天皇が変わると政権交代が起こります。

臣籍降下=武家貴族源氏の誕生

876年 清和天皇は譲位され、皇太子の陽成天皇が即位されます。

新体制がスタートして間もなく、陽成天皇と関白基経の関係が悪化し、また陽成天皇自身の行いが悪かったこともあり、陽成天皇は半ば強引に譲位させられます。そして代わりに関白基経が推していた皇子(光孝天皇)が即位されたのです。

光孝天皇は自身は中継ぎの天皇と自覚し、次の代で正統な清和天皇の皇統に戻すことを考えられます。

そしてスムーズな皇位継承を行うため、多くの皇族(清和天皇と光孝天皇の皇子たち)を、源氏として臣籍降下(皇族が姓をもらい、臣下に降りること)させたのです。

しかし光孝天皇は、皇太子を決める前に病に倒れたため、事態が急変します。

この時関白基経は、皇太子を正当な清和天皇の皇子ではなく、光孝天皇の皇子(宇多天皇)としたのです。これは関白基経にとって都合の良い皇太子を選んだということです。

これにより清和天皇の一族は立場が弱くなり、朝廷で要職を得られずに武家貴族(武力で朝廷に使える貴族)になります。これが武家貴族 源氏の始まりとなります。

関白基経の死後、後継者として藤原時平(ふじわらときひら)が家長になります。この時宇多天皇は、あまりに強くなりすぎた藤原氏の力を懸念し、その対抗措置として大学出身の優秀な学者貴族を取り立てるのです。

宇多天皇は、強大な勢力を築いてきた藤原氏に対し、旧皇族貴族(源氏)や、学者出身貴族を引き立てることで、貴族間のバランスをとろうと考えられたのです。

菅原道真(すがわらのみちざね)怨霊事件

そんな中朝廷で大事件が起こるのです。京の都を震撼させる人物は、学者出身貴族の代表と言える菅原道真(すがわらのみちざね)です。

菅原道真は漢字と文章に優れ、秀才として評価されていました。そして宇多天皇に高く評価されて出世していたのです。

宇多政権での菅原道真は、これまで長く続いた遣唐使船廃止を決定します。これは船旅のリスクが大きい事、唐の力が衰えていたこと、民間貿易が主流になっていた事等の理由がありました。

また、菅原道真はこの時代で重要課題になっていた税制改革と、朝廷の組織改革に取り組んでいます。

宇多天皇は皇子(醍醐天皇)に譲位し、上皇になった後も菅原道真を支援し、醍醐政権で藤原時平が左大臣、菅原道真が右大臣を務めたのです。

しかし宇多上皇は次第に仏教に傾倒し、自身が帰依していた真言宗の僧侶となり、史上初となる法皇になります。

宇多法皇は真言宗開祖空海が入定(魂が生き続ける)した高野山詣を行い、また自身が僧正になり仁和寺を開くなど、真言宗の発展に寄与しますが、次第に政治からは遠ざかるようになります。

仁和寺

平安時代初期に第59代宇多天皇により創建。御室御所(おむろごしょ)という別名の通り、皇室と縁が深く、明治期まで皇族が住職を務めた格式高い寺院です。

広大な境内には国宝の「金堂」をはじめ、重要文化財の「五重塔」「御影堂」「観音堂」があり、皇族や貴族とのゆかりが深かったため「仁和寺御殿」といわれる御所風建築物が特長といます。

一方で醍醐政権で孤立する菅原道真は、醍醐天皇を廃位する謀反の嫌疑をかけられ、大宰府(九州)に左遷されてしまいます。

九州に向かう菅原道真は、宇多法皇に助けを求める歌を詠んでいます。しかし政治から離れた宇多法皇に道真を救う力はありませんでした。

この政争は本来なら身分が低い菅原氏の出世に、多くの貴族たちが反感を持ったことが原因と考えられます。そして菅原道真は失意のうちに大宰府で亡くなったのです。

ところが菅原道真の死後3年程たった頃、道真の後任の人物が突然死します。さらに道真の左遷に関係した人物たちが次々と雷に打たれて亡くなり、ついに左大臣 藤原時平までも突然死したのです。

さらに不幸は続き、とうとう皇居に落雷が落ち、醍醐天皇は体調を崩して崩御され、このことから朝廷では菅原道真が怨霊・雷神になったと大騒ぎになりました。そして京の人々は菅原道真を日本三大怨霊と呼ぶようになるのです。

朝廷は京の北野の地に火雷神(地主神)が祀られていたことから、菅原道真の霊をその地に祀り、神格化し天満大自在天神としました。そしてその地に北野天満宮が建立されたのです。

教養豊かな菅原道真は民衆に慕われていたため、後の世で天神さま、学問の神様として広く認知されたのです。

北野天満宮

天暦元年(947)に創建。全国に約1万2000社ある天神社天満宮の総本社。平安時代に学者・政治家として活躍した菅原道真公を御祭神とします。

御本殿(国宝)は、豊臣秀頼公が1607年に造営されたもので、八棟造と称し神社建築の主流権現造の原型となった桃山建築の代表的遺構です。現在は学問の神様のため多くの受験生が訪れ、また梅の名所としても知られています。

太宰府天満宮

太宰府天満宮は菅原道真公をお祀りする全国約12,000社の総本宮(北野天満宮と共に)左遷された道真公は、2年後にこの地で亡くなりました。

本殿は国の重要文化財指定。1591年に豊臣秀吉の命により小早川隆景が再建。五間社流造の檜皮葺の建物です。本殿下には菅原道真の墓があると伝えられ、本殿前には道真を慕って都から飛んできたとされる飛梅が咲き誇ります。

菅原道真が進めた構造改革

怨霊事件が落ち着いた頃、朝廷で実権を握ったのは藤原時平の弟、忠平(ただひら)です。そしてこの頃に日本の国家体制が転換します。

これまで朝廷では公地公民制により、戸籍名簿をもとに人(主として成人男子の数)単位で徴税するシステムを使用していました。しかし平安時代で戸籍名簿は形骸化し、正確な税の徴収は困難になっていたのです。

さらに平安時代では荘園(私有地)を持つ大貴族(主に藤原氏)や寺院が、税を免除される特権を得ていました。そこで地方の富豪層は大貴族の家来になることで税の徴収を逃れ、また盗賊・海賊行為により納税品を略奪する輩も多くいたのです。

これらの問題に対処するため、税制改革が左遷前の菅原道真主導により進められていたのです。

菅原道真は抜本的な改革を行い、土地調査事業によって人単位の課税から、土地面積と収穫高に対する課税方式に変更していました。

これに伴い、成人男子の出生数から税収を予想していた不安定な国家財政は、より安定した国家財政になったのです。そして役人たちは検田(収穫高調査)を効率的に行うため、自ら任地(地方)に向かい、任務を行うようになりました。

一方、朝廷でも組織体制の効率化と改革が行われ、貴族の役職が減らされ、没落貴族がでるようになっていました。

この頃の朝廷の要職は、主に藤原氏と旧皇族貴族(源氏)に支配されていたため、没落貴族は地方に下向(都から地方へ行く)していくのです。

さらなる大事件 平将門の乱

この頃、桓武天皇の子孫にあたる平将門(たいらのまさかど)も、元は臣下であった藤原氏に仕え、都の警護の職についていました。

ある時、下総国(茨城南部)を所領していた平義持(将門の父)が急死し、将門は故郷へ帰ることになります。

平義持は蝦夷(朝廷に従わぬものたち)との戦いで武名をあげ、鎮守府将軍に任じられるなど、東国で声望の高い人物でした。

しかし自主独立の思想(一門の上下関係に関係なく、各々自由に領地を発展させればよいという考え)が強く、東国平氏内での人間関係は上手くいってなかったようです。そのため義持の死後、東国平氏と将門の間で勢力争いが起こったのです。

平将門の国造り

平将門は一族同志の争いを避け、下総国の 相馬(現在の福島県相馬市)で理想の国造りを開始します。

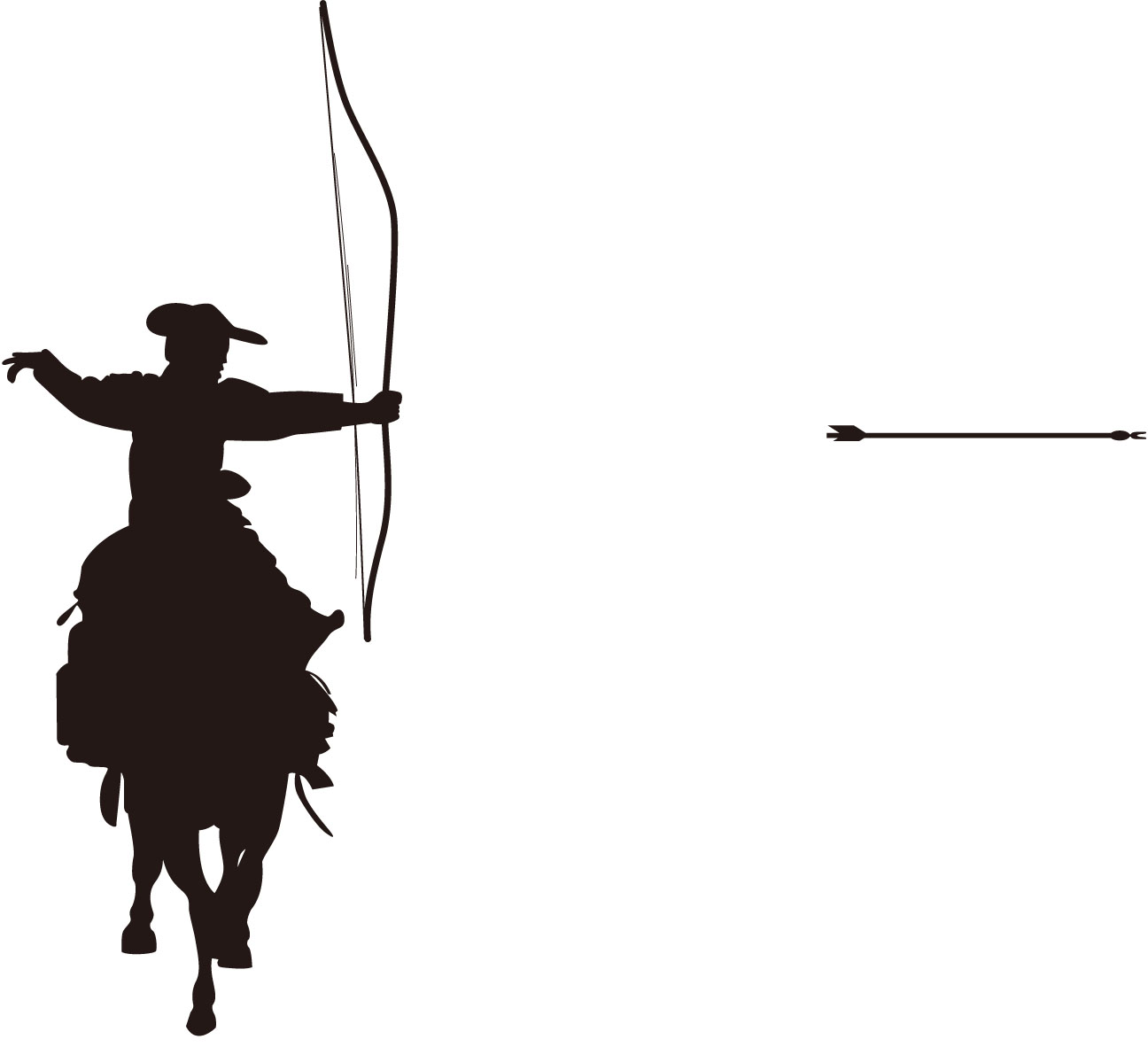

将門はこの当時滅亡していた百済の民(韓半島)を受け入れ、異国の技術(土木・農耕・鉄工等)を活かし、鉄の武器を生産して馬上から矢を射る騎射戦法を取り入れます。

また相馬は鮭などの魚がよく獲れる豊穣の地です。将門はこの新天地で蝦夷(朝廷に従わぬ東北の者たち)を受け入れながら、あらゆる人が長く生きることができる理想郷 常世の国をつくろうと考えたのです。

しかし将門を敵対視する東国平氏は領地強奪を狙って圧力をかけ、また将門と妻(将門の妻は東国平氏出身だった)の仲を裂くなどし、両者は互いに憎みあう仇敵となっていきます。

両者の争いはとうとう大戦に発展し、敗れた東国平氏当主の平国香(たいらのくにか)が討ち死し、東国平氏の里は焼き討ちにあったのです。

当主を失った東国平氏は嫡男の平貞盛(さだもり)が跡を継ぎます。平貞盛は京にいた頃は将門と同門で、互いのことを良く知る間柄でした。

泥沼化する東国の争い

戦に敗れた東国平氏は将門に罪があるとして朝廷に訴状を送り、将門は京まで出向いて弁明しました。

この時摂政の藤原忠平や平貞盛は、かつての家人または同門である将門への対処に慎重でした。なにしろ京では将門の行いが支持され、英雄視されていたのです。

藤原忠平の判断は将門に優位となり、将門の行いを治安維持活動として認めるものだったことから、復讐に燃える東国平氏と将門の争いはより激しさを増していき、争いは泥沼化していきます。ここに至って将門に好意的だった平貞盛も、将門打倒のため重い腰を上げます。

一方その頃東国平氏に勝利し評判が高まる将門の元に、朝廷に虐げられて不満を持つ勢力が集まり始めていました。

その中には他国で税を納めず国司(地方行政)から追われている人物や、朝廷から謀反を疑われていた皇族興世王(おきよおう)がいたのです。

このことから平将門が悪党を集めて大規模な謀反を起こそうとしているという噂が広まり、朝廷に密告が入ります。このことで争いは平氏の私闘ではなくなったのです。

当初は将門を支持していた摂政藤原忠平は、東国の不穏な状況に警戒を強めるようになり、ついに平貞盛に興世王と将門討伐を命じます。これで将門は正式に朝廷への謀反人に認定されたのです。

この時代では西国でも大きな反乱が起こっていました。その中心人物は藤原純友(ふじわらすみとも)です。

藤原純友は貴族の出身でしたが、父を早くに亡くして没落貴族になっていました。しかし純友はその武勇を見込まれ、伊予(愛媛)で海賊討伐の任に当たっていました。

この時代は朝廷の構造改革の影響で解雇された下級官人や、税制改革前に脱税で富豪になれた輩が朝廷に反発し、盗賊や海賊行為を行っていたのです。

この海賊討伐で実績を挙げた藤原純友でしたが、朝廷からの評価は低く不満を募らせていきます。

そして飢饉の年の検田(収穫高を計る)で、とうとう西国武士たちの不満が爆発し、海賊討伐の同志であった藤原純友を巻き込み蜂起したのです。

こうして東で平将門、西で藤原純友と同時期に謀反が起こります。

朝廷は、都に近い藤原純友には和睦交渉、遠国の平将門に対して全面対決という基本方針をとります。

親皇を自称した将門

一方東国の常陸国では、地方行政と凶賊(藤原玄明)の間で徴税をめぐる争いが勃発していました。

これを治めるために同時に動いた平将門と平貞盛との間で争いが起こり、平氏同氏の合戦に発展しますが将門が勝利をおさめます。

そしてこれを期に将門は東国での平和維持活動の一線を越え、坂東八ケ国の支配に動き出すのです。

そんな折、将門の元に八幡大菩薩の使いを自称する巫女が訪れます。その巫女は菅原道真の霊魂が応神天皇(八幡神として神格化された15代天皇)の位を将門に授けるお告げをします。

平将門は周囲からの雰囲気に押され、さらに将門自身が桓武天皇の五代孫という論理を持っていたことから、新皇(新しく皇位につくべき人)を自称し、常世の国を守るために朝廷からの独立を宣言します。

実はこの時将門は、朝廷に反乱を起こそうとは考えていなかったと考えられます。将門は弱きを助け、強きをくじく気質、また日本国に天皇、常世の国に新皇と、それぞれの国に皇がいてよいと考える、自主独立の思想を持っていたのです。

そんな中で年が明け、将門は連戦連勝に油断したのでしょう。連戦が続いた兵たちを休ませます。そして配下の多くは坂東八ケ国の領地を整備するために帰国していったのです。

この時将門は坂東八ケ国を制したところで朝廷と交渉し、東国の独立を摂政藤原忠平に認めてもらおうと考えていたのです。

しかし東国には平貞盛の他にも将門の敵対勢力がいたのです。将門の隙を見逃さなかったのは、東国の英雄 藤原秀郷(ふじわらひでさと)です。

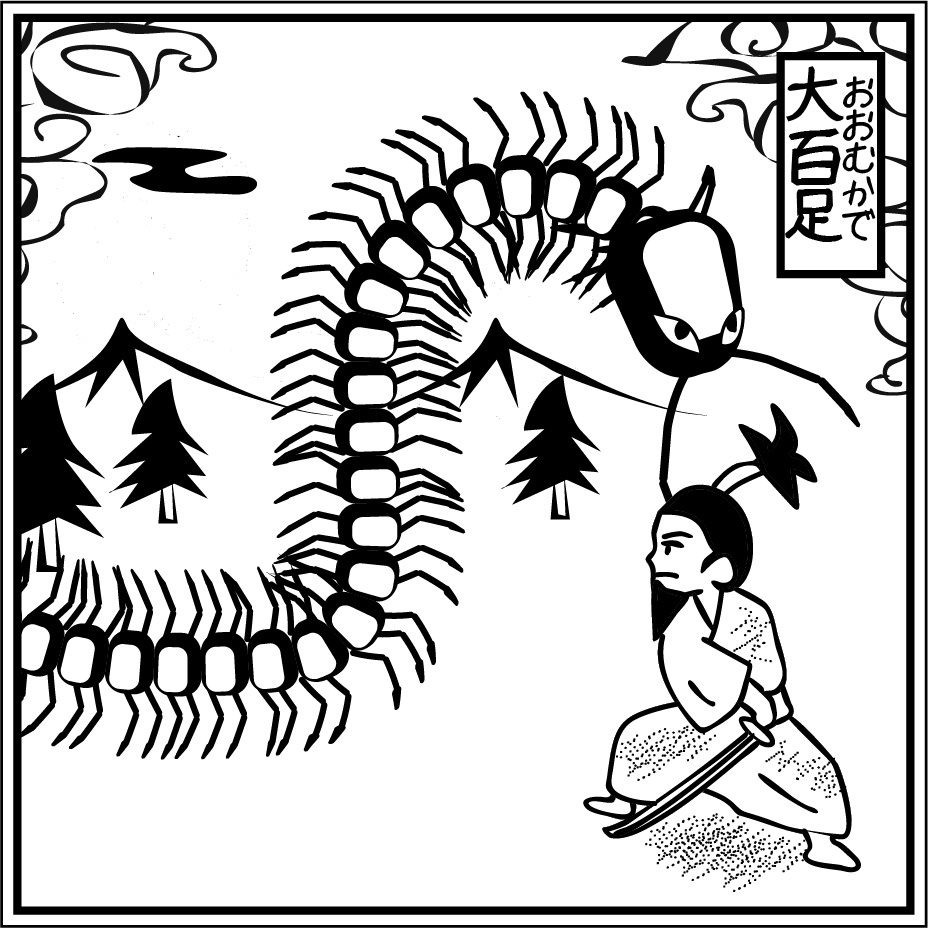

藤原秀郷は貴族の藤原氏出身で、俵藤太(たわらのとうた)の名を持ち、近江三上山の大むかでや宇都宮の百目鬼など、妖怪退治の伝説を持つ下野国(栃木)の英雄です。

平貞盛と藤原秀郷等の連合したことで兵数で劣勢になった上に、戦上手の藤原秀郷との戦の中、とうとう将門は矢で射られたのです。

武家貴族の誕生

平将門を倒した藤原秀郷と平貞盛の活躍は、武士の力を朝廷に認めさせることになりました。藤原秀郷は武家の名誉とされる鎮守府将軍に任じられ、平貞盛は武家貴族(武士が主に軍事で朝廷に勤める)として、伊勢平氏繁栄の礎を築くことになります。

一方、平将門の首は京の都で晒されましたが、三日目になると突如首が宙に舞い、身体を求めて坂東(関東)の方角に飛び去ったとされています。そして首がたどり着いた場所が将門塚(現在の東京都千代田区)です。

将門塚

千代田区観光協会 https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/65

東京都千代田区の三井物産ビルの東側に、将門伝説の首塚の碑が建っています。京から将門の首がこの地に飛んできたものを祀ったとされています。

13世紀になって首塚が荒廃したため、将門の亡霊が江戸の民に祟ったという伝説があります。

平将門の死後、東国で天災が頻発したため、将門は怨霊(日本三大怨霊)になったとされ、その霊を鎮めるために神田明神に祀られ神格化されます。これ以降東国の人々は、朝廷に虐げられた人々のために戦った平将門のことを、大明神とあがめる様になるのです。

神田明神には後の世で徳川家康、太田道灌、北条氏綱など、多くの戦国武将が戦勝祈願に訪れたといいます。

神田明神

千代田区観光協会 https://visit-chiyoda.tokyo/app/spot/detail/151

天平2年(730)創建と伝えられ、当初は大手町の将門塚付近にありました。(1616)徳川二代将軍秀忠の時に江戸の総鎮守(土地を守る氏神)とされ、現在地に移り、下町の明神として庶民に親しまれ、特に神田祭りの祭礼は天下祭と呼ばれています。

1309年に、平将門の怨霊を供養した後、三ノ宮として平将門がお祀りされました。

(一ノ宮は大黒様、二ノ宮はえびす様をお祀りしています。)

東国の乱が平定後、西国の藤原純友はどうなったか、純友は一度貴族に復帰したものの、予想より早く将門の乱が平定されたため、朝廷から手のひらを返されます。

次第に追い詰められ、最後は武家貴族の源経基(みなもとつねもと)等の軍により討伐されたといいます。彼も将門と同じように、武の資質と貴族の血統を持ち合わせた英雄的存在でしたが、最後は将門と同じ道をたどり滅亡したのです。

和歌のおかげで平仮名が広まる

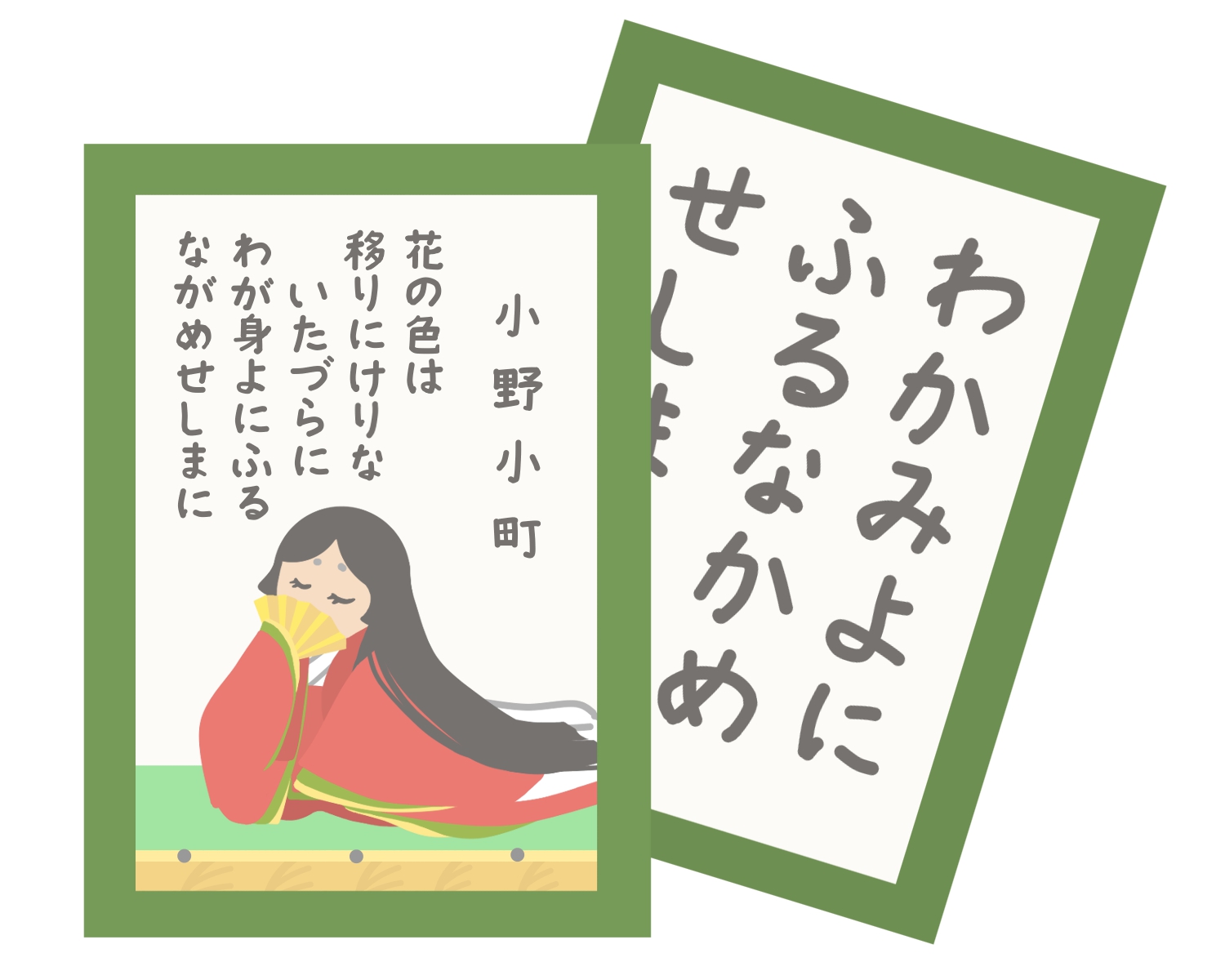

平将門の乱や藤原純友の乱など、全国的に争いに明け暮れた平安時代中期でしたが、この時代に文化の発展が起こっています。それは905年に完成した古今和歌集です。

古今和歌集は万葉集(奈良時代)に入らなかった歌と、平安時代につくられた歌を含めて全20巻で編纂された歌集です。古今和歌集は洗練された歌集で、春夏秋冬、旅、別れ、恋、哀等、実に整然と構成されていました。

この古今和歌集は日本初の仮名文字を使った公的文書(天皇の命で編纂された和歌集)です。

この時代の和歌は、万葉仮名(漢字を本来の意味ではなく音で表した=山→也末)をさらに崩してより簡単にした(也末→やま)仮名文字が使用されるようになります。

そのため和歌は漢詩と違い誰でも詠むことができ、和歌の付き合いは、身分を越えて楽しむことができる文化に発展しました。

奈良時代の万葉集完成後、800年代の和歌は、小野小町の様に恋多き歌人として謎めいた人物が活躍していましたが、あくまで趣味の世界であり盛り上がりに欠けていました。

この頃の和歌はマニアックな世界のもので、百人一首で有名な小野小町も謎が多い人物とされています。

しかし900年代は仮名文字のおかげもあり、歌人 絹貫之(きのつらゆき)が絶対権威者となり、和歌は文化としてブランド化しています。

この頃には身分が低くても歌人であれば、天皇や大臣たちの前で歌を披露する、歌合(うあたあわせ)という晴れ舞台で評価されることもできたのです。

後の時代に武家貴族(平氏一門)が朝廷政治で活躍できたのは、この頃から朝廷で難解な漢文だけでなく仮名文字が使用されるようになり、和歌を通じて分かりやすい仮名文字が定着したおかげとされています。

清和源氏の発展

平将門の乱以降、朝廷で武士の力が認められ、西国の乱平定で活躍した源経基の子満仲(みつなか)や、平将門の乱で活躍した藤原秀郷の子 千晴(ちはる)等が、武家貴族として都の守護を担うようになります。

960年 平将門の息子が都に入ったという噂が流れます。将門の乱が集結して20年あまりすぎた頃のことで、貴族たちを恐怖に陥れます。この時朝廷は検非違使と共に、武家貴族の源満仲にその行方を捜査させています。武家貴族は官職と関係ない、朝廷直属の武として活動を始めていたのです。

しかし同時に世の中は貴族 藤原氏の全盛時代を迎えようとしていました。この頃の朝廷では藤原氏が推す皇子と、旧皇族等が推す皇子のどちらが次の皇太子になるかが問題になっていたのです。

そこで藤原氏は敵対勢力の旧皇族や、それに仕えていた藤原千春等の罪を、臣下の源満仲に密告させます。

その結果、藤原氏の敵対勢力旧皇族や藤原千春等は失脚し、その一方藤原氏と源氏は蜜月関係を築き共に発展していくのです。

源氏の家長となった源 満仲は、多田(兵庫県川西市)を拠点にするようになります。多田の地は都に近いが、都の干渉を受けない独立性が強い地域で、源氏一門はこの地で狩猟を行い武芸を磨くようになります。(この時代都の近くで武器の使用は禁じられていました。)

源満仲により多田に寺院(後の多田神社)が建立され、平安時代後期は多田源氏(満仲の子孫)の領地として治められるようになります。

多田神社

多田神社は天禄元年(970)年に創建され、清和源氏発祥の地として有名な神社です。 元々は天台宗の寺院として建立されました。御本殿真裏(禁足地)には、源満仲公・源頼光公の墓所、子孫である足利尊氏公以下、足利歴代将軍の分骨も収められている。

現在の社殿(拝殿・本殿・随神門)は1667年に、清和源氏を租とする将軍徳川家綱により造られたもので、国の重要文化財に指定されています。

平安時代に発展した陰陽道

平安時代中期は、延暦寺の天台宗や東寺の真言宗による密教が京で主流になり広まりました。密教は護摩(焚き上げ)による厄除けや、祈祷による現世の安穏等をもたらしたのです。

しかし平安時代は、大きな社会的変動が起こり不安を持つ貴族が増え、国家全体の祈祷ではなく、個人への祈祷や祓いが求められるようになりました。

そこで貴族たちに求められたのが陰陽道です。陰陽道は中国が起源として日本で独自に発展したもので、朝廷の官職として定められていました。

その主な役割は天文(星)を見て、天皇や朝廷への天から与えられた運命を占うこと、また暦や方角などから儀式の日時等の吉兆を占う事などです。

しかし貴族個人個人の多様な祈祷や祓いの求めに応じ、役職なしに個人で祓いを行う陰陽師が誕生したのです。

密教が不動明王の加護で祓いを行うのに対し、陰陽師がバックボーンとしたのは中国の伝来の書物にもとづいた冥府の神々でした。

平安貴族の多様な求めに対し、陰陽師は様々な役割を担うことになります。例に挙げると災いを鎮める、病を引き起こす疫鬼を払う、怪異による不幸を祓う、呪詛(他人に災厄を生じさせる行為)を祓うなどです。

そのような陰陽師の中でも、最も有名な人物が安倍晴明(あべのせいめい)です。安倍晴明は、古代豪族で皇族から臣籍降下し、大臣などを歴任した阿倍氏の一族です。

よく知られた人物として飛鳥時代に蝦夷討伐や白村江で戦った、阿倍比羅夫(あべのひらふ)がいます。

安倍晴明の名が知られるようになったのは960年頃で、この時に晴明は天文(星)を見る官職にありました。そしてこの年、内裏(天皇の宮殿)が炎上する事件が起こったのです。

出火した炎で宮殿は火の海になり、桓武天皇以来の宝物品や書物が焼けてしまい、さらに天皇家を守護する霊剣(護身剣と破敵剣)が焼失してしまったのです。

この霊剣には南都六星や北斗七星などの星神や、朱雀・青龍・玄武・白虎などの霊獣の文様が刻まれていたとされます。

そのため星々の神に詳しい天文を司る安倍晴明が、霊剣の再生に携わることになりました。天皇家の霊剣再生に係わった功績はとても大きいものでした。

これを期に当時天文博士(陰陽師の最高職)の弟子にすぎなかった安倍晴明が、一流の陰陽師として貴族たちに認められていきます。

なお、焼けた内裏を新たに建築するなかで〝作るともまた焼けなん〟とする菅原道真の歌が噂で都に流れます。この時代にあっても菅原道真の怨霊の恐怖は続いていたのです。

日本三大怨霊

陰陽の達者 安部晴明

この時代は呪いが信じられた怨霊全盛の時代でした。宮殿や屋敷に動物(ネズミや蛙、鳥がふんを落とす等)が現れることは怪異とされ、動物に式神を憑着させ、建物に接触し呪詛するということが頻繁に起こっていました。

その様な怪異を防ぐ方法を晴明は熟知しており、貴族たちのために呪詛返し(すそのはらへ)を行う話が残っています。

977年 晴明の師匠賀茂氏が亡くなった後、晴明は天文博士として朝廷行事の日時を占い、天皇や皇族の病を祓う重要な役を担うようになります。この頃の晴明は独自に変化させた陰陽道の祓いを行うようになります。

1001年 晴明が私邸で追儺(大晦日に疫鬼や疫神を払う儀式)を個人的に行い、京中の人々がそれに呼応するように従ったという話があります。その様子を見ていた貴族たちは、晴明を〝陰陽の達者なり〟と評したのです。

晴明はこれらの功績を当時の権力者たちに、上手くセルフプロデュースしたことで神話化したと考えられます。

後に政権を担う藤原道長(ふじわらみちなが)の日記(御堂関白記)には、道長の娘彰子(しょうし)の立后(皇后を定めること)の日を占わせ、また自身の屋敷の祓いを任せるなどで登場し、道長の晴明への信頼ぶりが伺えます。

1005年 安倍晴明は85歳の老齢で亡くなり、一条天皇がこれまでの功績を讃え、晴明を神格化して邸跡に晴明神社を創建します。当時は東は堀川通、西は黒門通までの広大な敷地だったとされています。

晴明神社

晴明神社は京都の堀川通に面する「魔除け」「厄除け」の神社です。晴明公の偉業を讃えた一条天皇の命により、晴明公の屋敷跡に社殿が設けられました。

応仁の乱の後都の造営や度重なる戦火によって、その規模は縮小します。1950年には堀川通に面する境内地が拡張されるなど、晴明公の御神徳を仰ぎ尊ぶ崇敬者の真心によって復興が進められました。

近年は文芸、漫画、映画などを通じて晴明公の存在は広く知られ、全国にその崇敬者を集めるようになりました。

同年(1005年)に再び内裏(天皇の宮殿)火災が発生します。この時に三種の神器の神鏡(八咫鏡)が焼けて一部損壊したとされます。

晴明が公式記録に初めて登場したのが、960年の内裏(天皇の宮殿)火災の時で、亡くなった年に再び内裏火災が起こったのは、偶然とはいえ運命的なものがを感じられます。

次の話

10分で読める観光と歴史の繋がり 源氏一門発展の歴史と、日本第二の都 奥州平泉の誕生。源氏の英雄 源義家と絶対権力者白河天皇との対立/ゆかりの鎌倉 鶴岡八幡宮・京都 岩清水八幡宮・岩手 中尊寺金色堂

コメント