2021年でNHK大河ドラマの主役となり、新一万円札の顔となる渋沢栄一(しぶさわえいいち)は、日本の資本主義の父と言われています。

しかし実際に渋沢栄一が導入したのは、もう少し日本の時代背景に合わせ、カスタマイズされた合本主義(ごうほんしゅぎ)でした。

合本主義と資本主義の違いとは何か気になる所ですが、その前にまず資本主義の歴史を振り返るところから始めたいと思います。

遠隔地交易と大航海時代

古来より国と国とでは国交と交易(物品を交換する商い)が行われてきました。例えば日本では飛鳥から平安時代の遣唐使船が有名です。それ以前でも応神天皇(200年前後)の時代には国外との交易で技術革新が起こり、日本は大いに発展したとされています。

これは国家間による遠隔地交易です。

商人によって行われる民間交易は、大航海時代(15世紀初めから17世紀初めの頃)に盛んとなります。これが民間交易で国と国をつなぐ遠隔地交易の始まりです。

本来交易とは等価交換(価値や価格が等しいものを相互に交換すること)が基本となります。しかしそれでは利益がでないため、商人たちは遠隔地交易を行うようになります。

15世紀の初頭ユーラシア大陸では、シルクロードを通り陸路で交易が行われていました。

そこで中東の商人たちは、東南アジアにしかないスパイスを、スパイスがないヨーロッパの富裕層に高値で卸し、胡椒1オンスが金1オンスと交換されるようになります。スパイスを使った料理に、ヨーロッパの人々は魅了されていくのです。

このようにAの土地で10円の品が、それを生産することができないBの土地に持っていくと、100円で売れる様な事が起こります。これは距離を利用して付加価値を付ける商品交換です。

遠隔地交易に大きな変化が訪れたのは、1298年に出版された東方見聞録です。

口述した商人マルコ・ポーロの約25年間にわたる東洋旅行記には黄金の国ジパングや、スパイスの原産地の事が記されていたのです。

おりしもこの時代は船の技術革新が起こり、船による遠隔地交易が可能になります。東方見聞録を知ったヨーロッパの人々は、次々と海に渡り始め、これが本格的な大航海時代の始まりとなったのです。

大航海時代ではイタリア出身のクリストファー・コロンブスが、スペインの支援を受けて幾度かの航海の末にキューバと、新天地の北アメリカ大陸を発見します。

さらにポルトガルのバスコ・ダ・ガマがインドに到達し、インド航路(海のシルクロード)を発見します。

そしてマゼラン船団が世界周航に出発し、南平大陸南端のマゼラン海峡を通り、太平洋を横断しインドネシアへ到着、地球は球体で海はつながっていることを発見します。

(マゼランは航海途中に亡くなってしまいます。)

彼らは大航海の末に大量のスパイスをヨーロッパに持ち帰ることに成功し、距離を利用して利潤を得る遠隔地交易は盛んになっていくのです。

地域の物価に合わせた交換

遠隔地交易の他にも利潤を生む交易はあります。たとえば物価の安い地域で購入した品は、物価の高い都市部に持ち帰ると、地域の物価に合わせて価値が変わります。

日本の例でいうと戦国時代は農民が多く、食料生産力が高い東北で生産されたお米を、貴族や武士が多く、食料生産能力の低い京都で高く売ることができました。

地域の労働者の能力や生産技術力の差が賃金格差を産み、それによって物価に違いが生じ、商品価値が変わるのです。

これらは一見すると不等価交換が行われた搾取の様に見えますが、実際は物価の安い地域の労働者の賃金に合わせて交換しており、それを物価の高い地域の労働者の賃金に合わせて交換しているため、それぞれの地域内において等価交換が成立しているのです。

また遠隔地交易には多くのリスクや経費がかかることを考えると、交易で商人が利益を得ること自体は真っ当なことといえます。

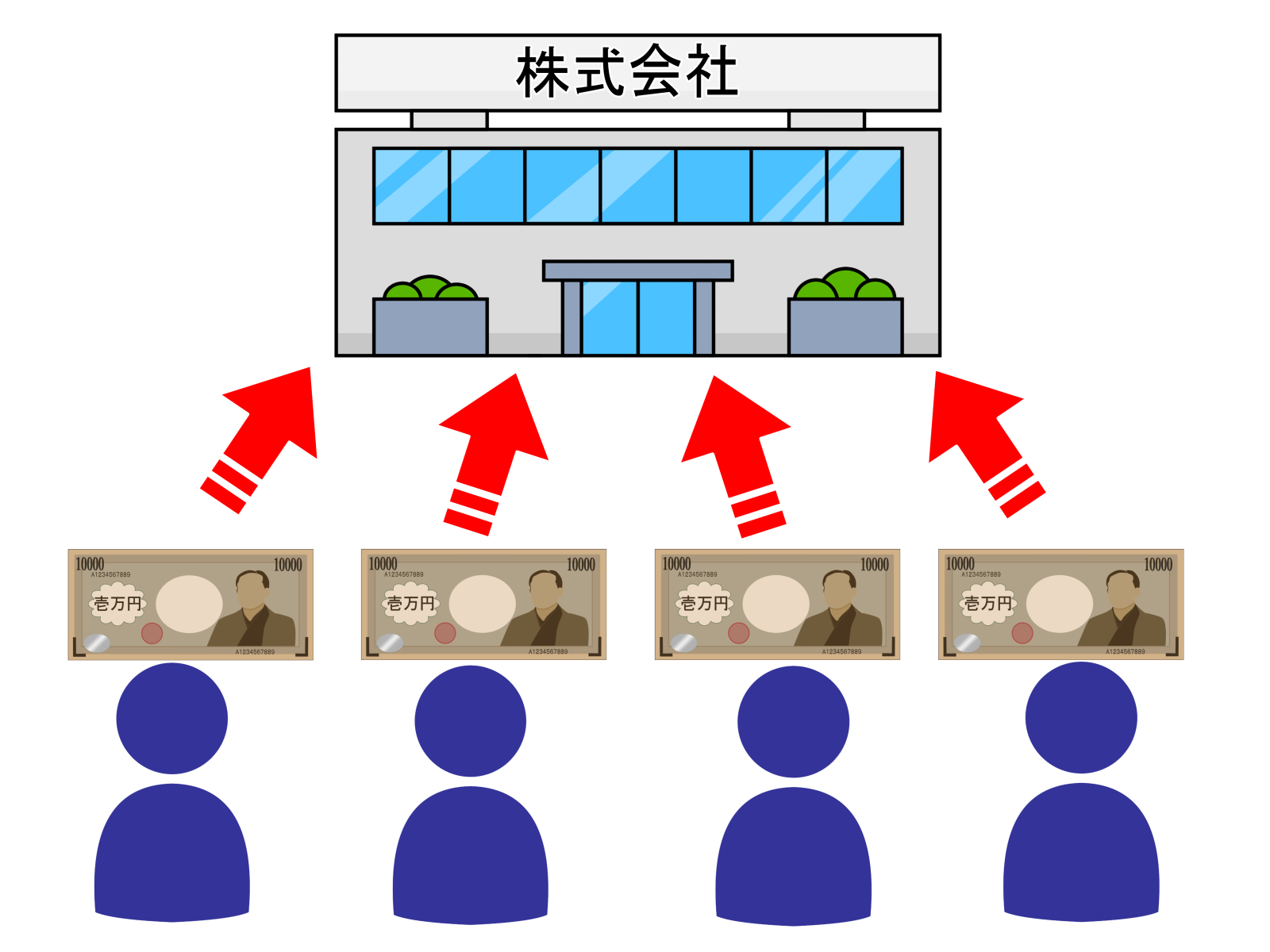

新たな変化 株式会社の起こり

商人たちが利潤を求め、資本主義は株式会社の始まりと共に発展します。

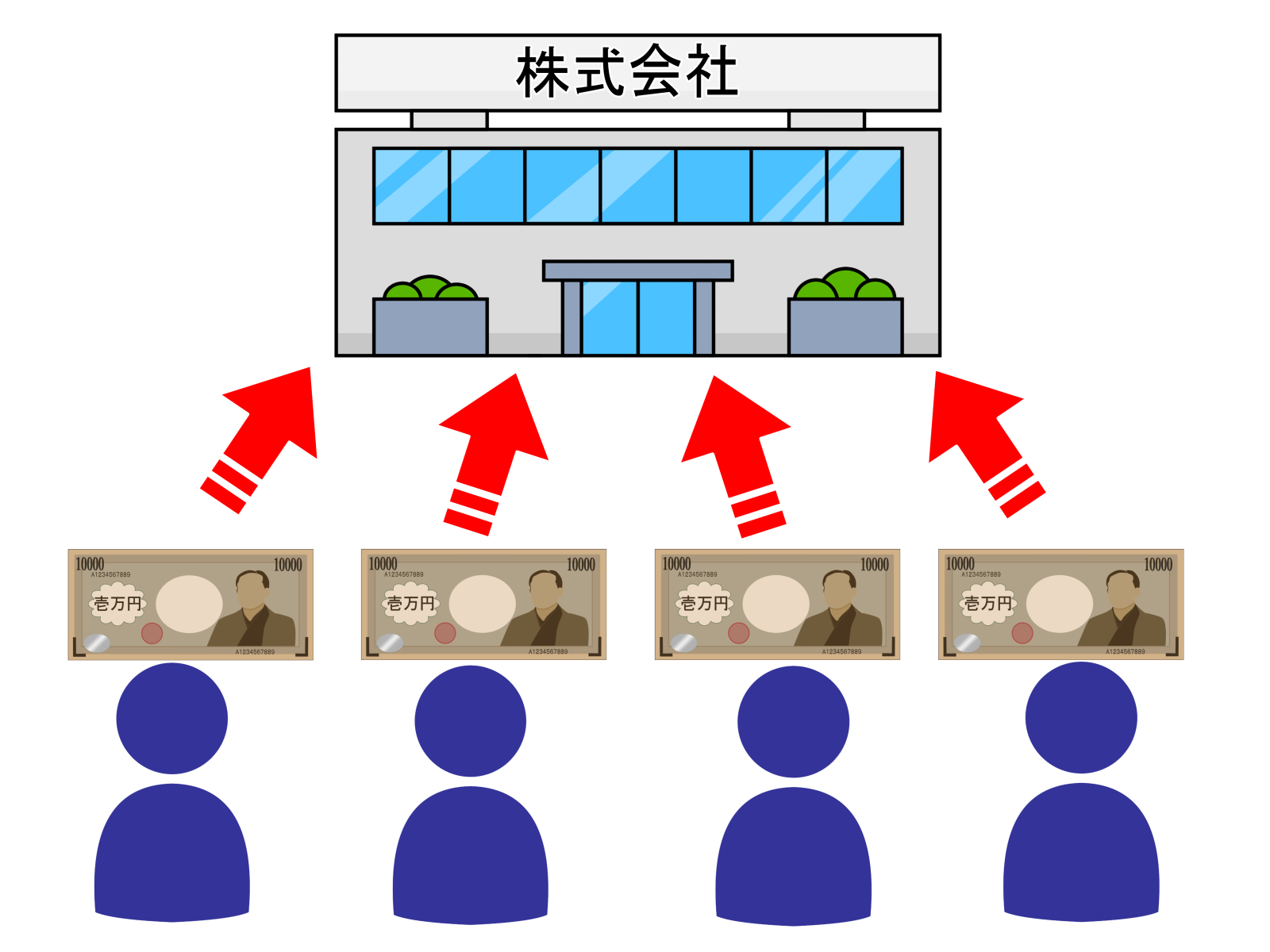

株式会社の起こりは、遠距離交易に大きなリスク(海難事故や略奪等)を伴っていたことから、資本家たちが交易への投資に対し、共同で出資を行うようになったことです。

資本(会社や設備投資)そのものが商品(株式)として売買されるようなり、投資家のリスクは分散される様になります。

株式会社の代表(資本家)は、リスクに対して無限責任(会社が倒産したときに出資者が負うべき責任の範囲)が発生しますが、投資家は投資した分だけの有限責任となるのです。

さらにこれまでは投資家毎にバラバラに行われ、効率の悪かった投資が大規模投資になっていきます。

株式会社による大規模投資のおかげで資本家(資金を持つ者)は、多くの人を雇用して労働者が増加します。その代わりに自給自足で生活していた生産者(農家・酪農家・職人等)は少なくなります。

資本家は組織化された労働者で効率的に生産(協業)を行い、生産コストを下げてさらに利益をもとめるようになっていくのです。

産業資本主義の起こり

現代のように物の大規模生産を行う産業資本主義が誕生したのは、産業革命が起こった頃のイギリスです。

産業革命以後、重工業の産業は機械の導入によりオートメーション化されます。

産業資本主義はオートメーション化によって労働生産力向上をはかり、生産時間の短縮により利益を生むようになります。

たとえばテクノロジーの導入(電力等のエネルギーによる工業技術)、また効率の良いシステムによって効率を上げることで、生産コストをが減らせるようになったのです。

これらのことで交易時における略奪や事故のリスクから、機械設備等(固定資本)の大規模投資が投資家の大きなリスクとなります。

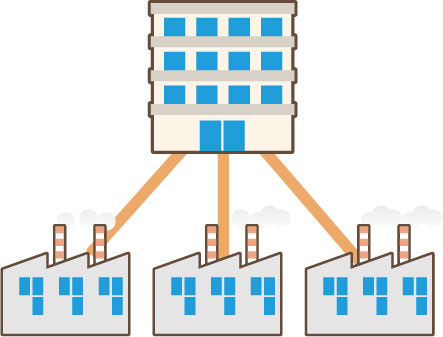

さらに近代になるとグローバル化によって、資本(企業)は労働力と資源がより安い地域で生産業務の一部を行う、分業を行うようになります。

生産を分業したことで、労働生産性や物価が低い地域(発展途上国など)に、一部の簡単な業務を任せて、人件費や原材料費のコストを抑える事ができるようになったのです。

このことは一見すると不等価交換の搾取の様にも見えます。しかし実際は、地域(国)ごとの賃金と物価に合わせた等価交換を行っているのです。

なぜこのようになるかというと、前提として産業資本主義は、多くの投資家によって成り立ち、その投資家たちは短期的に利益を求めるため、資本(企業)は短期的に収益をあげる必要があるからなのです。

景気変動

大勢の労働者が雇用される産業資本主義においては、労働者=購買者が世の実情となります。

人々の暮らしのなかで資本(会社)の労働者が、別の資本(会社)の商品を購入するようになったことで、資本(会社)の好不調は消費や景気を左右するようになります。

その結果として世の中に景気変動が起こるようになります。

資本(企業)は利益を出すために、生産コスト(給料や経費)をできるだけ下げたい。しかし他の資本(企業)に対しては生産コスト(給料や経費)を上げてほしい。そのような矛盾する状況が生れたのです。

労働者 購買者

これは極端に言うと、労働者の賃金が高くならないと経済は豊かにならないということになります。

そのため時に国家が、本来資本(企業)には介入しないところを、様々な理由によって資本(企業)に介入します。(最低賃金の引き上げや公共事業の発注等)

経済的自由主義

現代の世の中では、経済的自由主義が叫ばれるようになりました。

これは経済活動の自由が保障されることで、社会全体の経済が促進されるというものです。

経済的自由主義によって経済活動は、国家からの規制(関税の撤廃など)を外し、自由競争原理のもとで、大資本(大企業)はグローバル(国家間で)に経済活動を行い利潤を蓄積していくようになるのです。

また経済的自由主義では国家による独占を禁じ、公正な取引を行うよう民営化が推奨されます。

大勢の個人は資本(企業)に労働力という商品を売り、雇用される自由と雇用されない自由(強制労働ではない)を持ちます。個人は労働力を売る時は資本(会社)より立場が弱くなり、商品を購入するときは、資本(会社)より立場が強くなります。

しかしながら基本的には資本(貨幣)を持つ側(資本家)が、商品(労働力)を売る側(個人)よりも優位な立場にあり、資本家(企業)は個人を労働力として使用することで、大きな利潤を生むのです。

グローバルな資本主義経済とSDGs

グローバルな自由経済主義と資本主義の発展によって国家間の経済格差が開き、その結果として貧困の拡大の一因になった可能性はあると考えられます。

SDGsではこれを変革し、あらゆる国の労働者が一定水準に達する賃金を公平に得られるようになる事を目指しています。(SDGsの基準では、貧困のラインを1日1.9米ドル以下の生活としています。)

しかしあくまでみんな平等という訳ではないので、地域格差は完全になくなることはないと考えられます。![]()

![]()

現在のグローバルな産業資本主義は、いずれ限界が訪れると考えられています。

すでに経済成長によって、安定した安価な労働者は失われつつあります。世界でもっとも人口が多い中国とインドが経済発展を遂げ、すでに労働者の賃金は高騰を始めています。

また、資源も無限に使い続けることはできません。急激な経済成長により限界が見え始めています。(化石燃料や水の枯渇等)

今後は世界全体で資源の保全と、当面は新たな労働力=豊かな市場の確保を同時に考えていかなければ、持続可能な経済成長が実現することができないと考えられます。

そのためにフェアトレードやODA(国際援助)、グローバル企業やNGO(非政府組織)団体による支援や寄付が行われています。

これらによる資源の保全、教育による発展途上国の賃金アップと生活の質の向上、それによって新たな市場の確保と豊かな交易を生みだすことで、当面の間は持続可能な経済成長を目指していく必要があると思います。

渋沢栄一による銀行と株式会社の立ち上げ

ここまで資本主義の歴史と現状についてご紹介してきました。ここからは、渋沢栄一が目指した合本主義について触れてみたいと思います。

まず初めに日本は明治維新以降に急速に経済が発展しました。その一方で江戸時代から続く同族企業(財閥)や地縁企業が多いという特色がありました。

そしてこの頃の日本政府は、富国強兵・殖産興業によって日本を先進国にすることを目標に掲げていたのです。

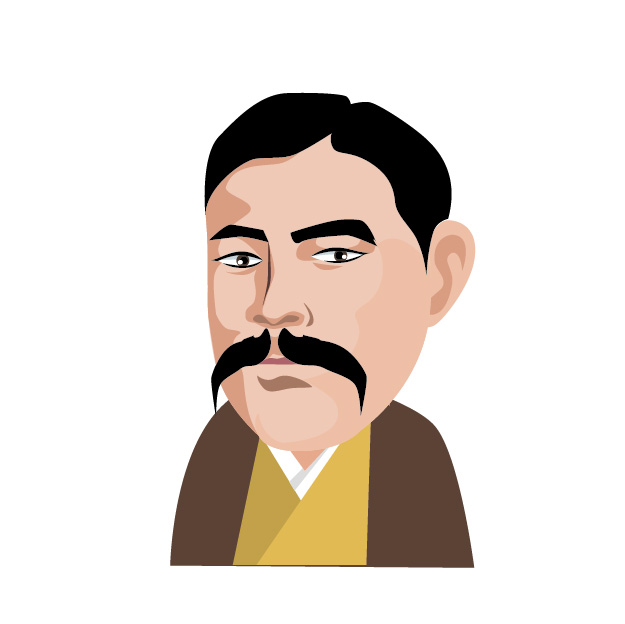

渋沢栄一

そんな明治時代の少し前、渋沢栄一はフランス万国博覧会(1868年、日本が初めて参加した万博)を調査するため、徳川幕府の訪欧視察団として渡仏します。

この時に若い渋沢栄一は株式会社や銀行の仕組みや、鉄道などの交通インフラについて強く関心を持ちます。

渋沢栄一は明治維新後、自身が仕えていた徳川家の静岡藩で、商法会所を設立し商社と銀行を合わせたような業務を始めます。

日本が目指すところは西欧列強に追いつくための重工業化です。そのための課題として、1.世界に比べて金利が高すぎる、2.日本全体で資本(資金)が不足している、3.重工業発展を担う人材がいないなどがありました。

そのため渋沢栄一はまず国家で倹約を奨め、株主となる投資家を増やし、さらに人材を育てるための教育機関を設立します。

渋沢栄一は日本社会を近代化するためには、国民に近代化の意識を持ってもらわなければならないとし、人々の才能を十分に発揮できる仕組みを作ろうと考えたのです。

さらに事業を起こすには元手となる資金が必要となることから、日本国内の資本(遊休資産)を有効に活用するための銀行制度を全国に普及させます。これはアメリカのバンク(BANK)を手本としています。

渋沢栄一は銀行制度で日本の遊休資産を活用し、株主と資本を集めて複数の株式会社を立ち上げ、それに有能な人材を抜擢し経営を任せます。

渋沢栄一は製紙会社・紡績会社・海運会社・海上保険会社などの設立に携わり、日本の重工業オートメーションや海外貿易のために、足りていなかった点を強化しました。

そして企業の立ち上げに携わるだけでなく、渋沢栄一自身が企業の役員や相談役を務め、経営者たちを導きます。

これらのことで日本産業の重工業化とインフラの構築を行い、日本を豊かにする事に邁進していくのです。

道徳経営の奨めと合本主義

この時代の日本商人の大きな問題として商業道徳の欠如がありました。江戸時代は武士道という精神が発達した半面、商人にそのような道徳的観念はなかったとされています。これは日本が鎖国で商取引が国内中心だったことも一因と考えられます。

国際的な評価としては日本商人は目先の利益を重視する信用のおけない取引相手とみなされていたのです。

渋沢栄一は日本の起業家たちに利益と公益を両立させることが大切だと説きます。

目先の利益だけを求めていては地域全体の発展は望めず、長期的に見ると商業にとって良い事ではないということなのです。

そこで渋沢栄一は経営者たちに商業道徳を説き、嘘をつくべからずと、自己利益を第一にすべからずの二つを浸透させたのです。

そして公益(国家・社会一般の利益)の事を考え、道徳的な経営を行ったとしても、利益を得る事は可能であると説いたのです。

渋沢栄一は資本を効率よく集めるための株式会社の導入や、経営支援を行う銀行の設立等は、欧米を手本としています。

しかし渋沢栄一は投資家のための短期的に利益を目指す経営は良しとせず、長期的に信用を得る道徳経営を奨め、地域全体の発展のために多くの人々の力をまとめていたのです。

財閥企業と株式会社

岩崎弥太郎

日本は先に述べた通り江戸時代から財閥系企業が強い力を持っていました。その中でも三菱財閥の岩崎弥太郎は専制主義を唱え、優れたリーダーに資本を集中させることで国を発展させる事を目指していました。

その一方で渋沢栄一は、優れたリーダーが導くことで多くの人の力を結集させ、小さな川が集まってできる大河の流れを生み出す事を目指し、岩崎弥太郎と真逆の信念を持ちながら活動していたのです。

実際のところ海運業で独占を目指しす三菱財閥と、渋沢栄一が起こした共同運輸会社は激しくしのぎを削り争います。

しかしながら渋沢栄一は、やり方が違うとはいえ独自の資本を持つ財閥企業と可能なところでは協調しています。その証拠として渋沢栄一が関わった事業に、財閥企業の出資も多く見られたといいます。

東京商法会議所の設立、海外貿易の為に奔走する

渋沢栄一は1877年に東京商法会議所(現在の東京商工会議所)を設立します。これは幕末に締結された不平等条約の改正を目的としたものです。中でも関税自主権の回復は重要なミッションとなりました。

明治政府によって行われたイギリス政府との交渉において、日本国内の世論が不平等条約を許さないと訴えたところ、日本には世論(多数が集合して協議する仕組み)がないと拒絶されます。

この事を政府から相談された渋沢栄一は、フランスに渡った時に視察した商業会議所の仕組みを導入して、輿論(多数の人々が議論して生まれた意見)を形成するため、東京商法会議所を設立して初代会頭となります。

1909年には渋沢栄一は、日本が国際的な信用を得ることを目的として、アメリカを訪問します。

そして日本の経済取引を拡大するため、日本にとって最も重要な取引相手になるアメリカの都市を回り、日本への理解を求めます。

この時アメリカは対日貿易について多くの苦情を申し立てますが、渋沢栄一は日米貿易によるお互いの販路拡大とメリットについて丁寧に説明します。

日米がお互いの事情をよく知ることで信頼を築き、貿易量を増加させられると信じていたのです。

その一方で明治政府は1911年にアメリカの国々との関税自主権の回復に成功します。明治政府と渋沢栄一は20世紀初めに、ほぼ対等な海外取り引きを行える状況をつくり、日本経済は大きく発展を遂げることになったのです。

最後に渋沢栄一の合本主義をについて考えてみましょう。イノベーションを推進するために、能力のある人物が力を発揮できる環境をつくり、それに適切な資本の援助を行うことでチャンスを与える。

さらに正しい経営指導を行い、短期的な利益だけでなく地域全体が発展し、地域と共に経済成長を目指すことは、SDGsの目標17パートナーシップによる持続可能な経済成長の実現に繋がるのではないでしょうか。![]()

コメント