SDGsのはなし

![]()

![]()

資源の枯渇について

近頃〝資源の枯渇〟という言葉を耳にするようになりました。

少し前には、ヨーロッパのミネラルウォーター〝ボルヴィック〟の水源が、枯渇の危機にあるというニュースが流れました。

〝ボルヴィック〟は、もともとは雨や雪解け水がその源になっていることから、時間と共に水源が回復すると思いますが、それまでの間、水を使う地域の農業や産業にとって大きな打撃となったと考えられます。

豊かな時には資源が枯渇することは想像できず、つい無限に資源が湧いてくるものと錯覚してしまうのではないでしょうか。

しかし気が付くと、大切な資源が〝枯渇〟した例は多くあります。

SDGsの考え方として、自然の回復力を消費が上回らない様に、抑えることが大切とされます。それと共に保全活動により、資源の回復力を向上させることも重要と考えられます。

つまりボルヴィックの件に関しては、余裕のあるうちに資源の回復に対し、保全活動を行う必要があったと考えられるのです。

海の生物多様性について

水資源の場合は、雨が降る限りいずれ回復するでしょう。しかしこれが生物だった場合は、一度減少してしまうと容易に回復はできません。

例えばマダガスカル沖モーリシャス島に生息していた〝ドードー鳥〟は、人の手による〝乱獲〟が原因で絶滅したとされています。

また〝ジャイアントモア〟は、ニュージーランドに生息していた、飛べない大型の鳥類ですが、こちらも人の手による乱獲で絶滅したと考えられています。

このような事を危惧し、動植物から微生物まで地球上に生息するすべての〝いきもの〟たちが、バランスを保っている状態であることを表す〝生物多様性〟は、今日重要なテーマになっています。

ちなみに日本の様に海に囲まれた〝海洋国家〟の場合、水産業が食を支える重要な産業であり、水産生物から実に多様な恩恵を受けています。

そこで海の生物多様性と〝水産業・水産食品(シーフード)〟について、掘り下げて考えてみたいと思います。

ちなみにシーフードとは〝魚介類や海藻など海産物を主とする食品・料理〟の事を言います。(かまぼこ・干物・昆布などの加工食品も含まれます。)

水産業・水産食品(シーフード)の源である漁業の現状を見ると、年々漁獲量が増加の傾向にあります。

実は公海(いずれの国の領海にも含まれない海洋)では、漁業権の規制がないため、乱獲の状態にあるとされています。

またもう一つ大きな要因として挙げられるのは、テクノロジーの進化です。漁業で使われる漁船のレーダーはあまりに進化しすぎ、どこに魚が入るのか一目瞭然となり、効率よく魚が取れすぎているのです。

今のままでは、海洋資源(水産生物)の回復力を、消費が上回り、世界中で海洋資源(水産生物)が枯渇する可能性があるのです。

海が世界中で繋がっていると考えると、これは一つの国だけでなく、グローバルな問題と言えるでしょう。

すでに見られる水産生物の枯渇

私の住む富山県では、すでに水産生物の枯渇を経験しています。それは富山の伝統産業、ます寿司の原材料となるサクラマスです。

富山県のサクラマスは、レッドデーター(日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)に、純絶滅危惧種(絶滅の可能性がある野生生物)として入っているため、サクラマス漁に特別な採捕許可が必要で、漁の時期も限定されているのです。

サクラマスの減少の原因として、過去に水害を防ぐために行われた、治水工事にあるとする意見があります。工事の影響によってサクラマスが産卵する、川の上流の生態系が変化したということです。

さらに昭和後半に世の中は豊かになって、美食が求められるようになったため、サクラマス需要が急激に増加し、その結果消費が回復力を越え、減少に転じたと考えられます。

つまり富山のサクラマスは、人為的な行いによって枯渇したと言えるのです。

(なお、サクラマスの生育にきれいな水と、起伏のある川底の地形が必要なため、富山市は現在川の生態系回復に向けて取り組みを行っています。)

サステナブル・シーフードとイノベーション

資源の枯渇の危機に対し、ます寿司産業は〝イノベーション〟によって、新たな道を切り開きます。

それは〝味の多様化〟です。

地域資源のサクラマスが枯渇した以上、材料の仕入れは他地域産(東北や北海道のサクラマス)や、海外(ノルウェー等)の養殖物に頼らざるを得ませんでした。

しかしそのことにいい影響もあったのです。それぞれの地域のマスには、それぞれの〝特徴〟がありました。

例えば、ノルウェーの養殖マス(アトランティックサーモン)は、サクラマスに比べると身の脂がのっていて大きく育ち、身を厚く切ることができます。

このような特性を活かして〝生〟に近い、お寿司の様なます寿司が誕生したのです。

(サクラマスのます寿司の場合、ますの身は薄く、酢でしまっているものになります。)

現在のます寿司は、肉厚で生に近いもの、昔ながらの伝統的なもの、その中間のものと、様々なものがあります。

さらに米や塩加減にこだわり、甘味や酸味のバランスを考えた特製ダレを使用するなど、お店ごとにアレンジがなされるようになりました。

極めつけとして、ます寿司に昆布(バッテラ昆布とおぼろ昆布)を使用し、風味を加わえ、食文化を融合させた商品も生まれています。

このような流れから、富山市では〝ます寿司の食べ比べ〟の企画が登場し、自分のお気に入りのお店を探す動きが見られるようになりました。

そのことで県外の方から、〝どこのます寿司が美味しいですか?〟と尋ねられると、〝好みですね〟となってしまうのです。

それは〝お店の数だけ味がある〟という事です。

このことは、国産サクラマスにこだわらず、それぞれの素材の特徴を活かし、工夫を行ったことで味の多様化に成功し、食文化の発展に成功した例と言えます。

これは資源の枯渇という危機に対して、新たな活路を見出した、サステナブル(持続可能な)シーフードの成功例です。

ます寿司 イノベーションと伝統文化

ます寿司産業は、これまでにも〝時代の変化〟に合わせて変化を遂げています。江戸時代には、鮎を使って発酵させた〝なれ鮨〟の鮎鮨しが富山の特産品でした。

しかし冷凍技術や輸送(鉄道等)の進化によって、原材料にサクラマスを使うようになり、現在は、酢でしめた魚とすし飯を木枠に重ね入れ、一晩押して寝かせた、〝押し寿司〟のます寿司に変化したのです。

また鉄道全盛時代に〝駅弁〟として販売される様になり、全国駅弁大会で〝西の横綱〟と評されるようになりました。

このおかげで〝富山の特産品=ます寿司〟と全国に認知されるようになったのです。

このように変化をとげる一方で、ます寿司産業は伝統も大切にしいます。

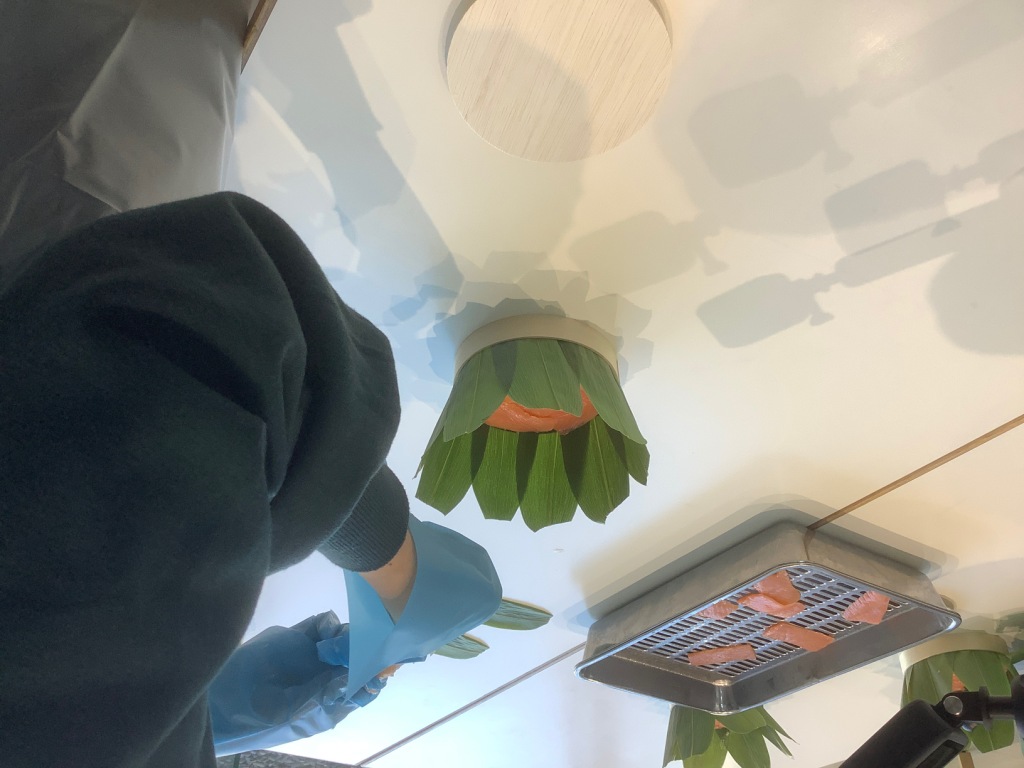

源ますのすしミュージアムでは、ます寿司文化伝承のため、産業観光として〝ます寿司づくり体験〟を実施しています。

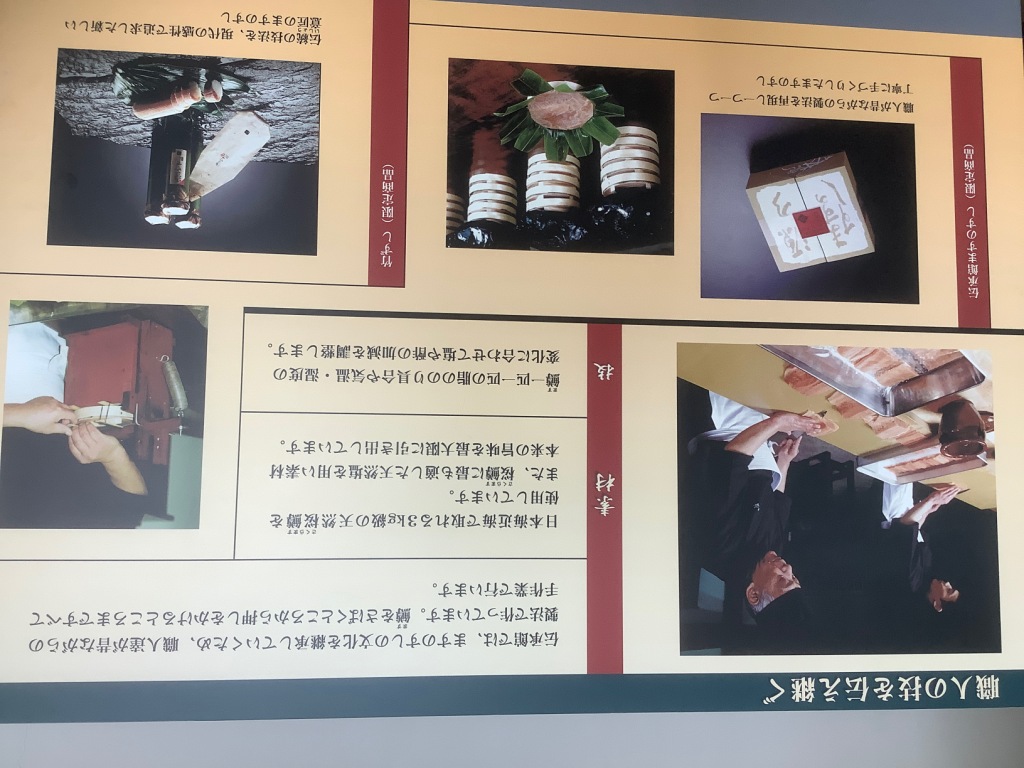

また、天然サクラマスを使った昔ながらの製造方法で昔の味を再現する、ます寿司伝承館の取り組みを行っています。

サステナブル・シーフードの実現には、産業として新たな取り組み(イノベーション)を行いながら、伝統文化の〝深み〟を守る努力も必要なのです。

海洋プラスチックごみについて

さてここで話を〝生物多様性〟に戻します。

海洋国家日本にとって〝海洋の保全〟は重要なテーマとなります。しかしSDGs17の目標の中で、日本が〝赤点〟になっている項目に、〝目標12 つくる責任 つかう責任〟と、〝目標14 海の豊かさを守ろう〟があるのです。

この一見関係ないように見える二つ項目について、掘り下げてみましょう。

目標12「つくる責任 つかう責任」です。![]()

これは日本特有の問題であり、主に〝大量生産と大量廃棄〟、それとフードロス(食料廃棄)の二つがあります。

日本は賞味期限や消費期限の制約が厳しいために廃棄が早くなることで、他国より多くの食料廃棄を出しています。これがフードロス問題です。

また、プラスチック製品においては、大量生産によって、廃棄量も年々増加傾向にあります。

プラスチックの良い特徴として、安価で様々な形に加工しやすく丈夫なことです。また、気密性に優れ、食品パッケージに多く使用されています。

プラスチックの悪い特徴として、自然分解がなされない為、処分に人の手が必要な事です。現在は、焼却処分・埋め立て処分・リサイクルなどで処理されています。

焼却の場合は、プラスチックゴミが大量のため、CO2(温室効果ガス)を大量に排出してしまっています。

一方でリサイクルの場合、プラスチックから不純物を取り除く必要があり、そこで発生する多額なコストは、地方自治体の大きな負担になっている問題があります。

またリサイクルでは、プラスチックの品質が徐々に劣化していくため、結局最後は焼却か埋め立てされることになります。

また、埋め立ての場合は、近年プラスチックが太陽光で劣化することで、メタン(温室効果ガス)を発生させると言われています。

現在進行形で様々な課題を抱えるプラスチックですが、その中でも世界的な問題とされるのが、海洋プラスチックゴミです。

プラスチックゴミは、きちんとゴミ箱に捨てても、台風や大雨などの際に、風に乗って川へと流れ込んできます。そして最終的に、海に流れつくことになるのです。海洋ゴミには国境が関係なく、世界中の国に流れ着くため、グローバルな問題と言えます。

海洋プラスチックゴミの数ある問題の一つとして、魚が誤飲したり、体を傷つけて死ぬ場合ががあります。

一つの例として、富山県魚津市の魚津水族館から、捕獲された貴重な深海魚、アカナマダの胃の中から、大量のプラスチックが出たという報告がありました。

海洋プラスチックゴミは、自然分解されないために増え続けることになり、近い将来〝重量〟に換算して、世界中の魚の重さよりも重くなると言われています。

さらにもう一つ、未知の脅威とされるのが、マイクロプラスチックの問題です。これは肉眼でわからないくらい小さく破砕したプラスチックが、魚の体内に蓄積し、食物連鎖を通して人間の体に取り込まれるものです。

プラスチックには物質を付着させる性質があるため、有害物質を取り込んでしまう可能性もあるのです。

このような海洋プラスチックゴミ問題の解決方法は、SDGs目標12と目標14の二項目で複合的に考える必要があるのです。![]()

![]()

世界の資源循環型経済(サーキュラーエコノミー)について

これまでのプラスチックごみ等の問題について、ヨーロッパなどの先進国では、リデュース(使用を抑える)と、リペア(修理)が積極的に取り組まれています。この二つはとてもシンプルですが、実はリサイクルよりも効果的とされています。

もともとヨーロッパは、良いものを愛着をもって長く使う傾向があったため、リペア(修理)は、浸透しやすかったと考えられます。

リデュースに関して、例えばカフェで、有料の陶器カップでコーヒーを販売し、使用後に返却すると、陶器カップのお金が返金される、デポジット制度が取り組まれるようになりました。

これにはプラスチックカップの削減(リデュース)と、陶器カップのリユース(再利用)で、温室効果ガス削減を狙ったものです。

また建築物でも、コンクリート製から木材を利用したものに転換され始めています。木材の場合は解体の際、ばらしてリユース(再利用)ができるのです。コンクリートの場合は壊すしかありません。

ジーンズなどの衣類で、〝皮製〟の部分を削除し、チャックから長持ちするボタンに変えたり、リサイクルに向かない化学繊維を使わず、リサイクルしやすい素材で生産するなど、資源循環を計画的に行っているのです。

ヨーロッパは、資源循環によって〝経済的なメリットをもたらす〟ことに取り組んでいるのです。これをサーキュラーエコノミー(資源循環型経済)といいます。旧来の石油由来の経済よりも、利益が出せるようになることを目指しているのです。

その一方で、発展途上国の多い東南アジアでは、先進国のシンガポールやタイをのぞいて、目標12の達成率はとても高いです。

(実は先進国の中国でも中間位で、赤点になっていません。)

この理由の一つに、低所得者層(貧困層)による、ゴミ回収が盛んなことがあります。ゴミ集積場には、回収を生業とする人々が集まり、その回収された物が様々な方法でリユース(再利用)されているのです。

ヨーロッパの様に、スマートなシステマチックなものではありませんが、自然な仕組みとしてリユース(再利用)は根付いているのです。

日本で行われるリデュース

日本ではコンビニやスーパーなどで、レジ袋有料化によるプラスチック削減が推進されました。これはリデュース(使用を控える)になります。

一般的にレジ袋を削減しても、資源(石油)の節約にはあまり影響がないと言われます。

これはプラスチックが、原油からガソリン(石油製品)を精製した後のあまりもの、ナフサ(ガソリンに似た液体)を活用して作られているからです。

しかしレジ袋削減には、プラスチックゴミの削減としては非常に効果的なのです。

このレジ袋削減は、誰にでもできることから、SDGs目標17〝パートナーシップで達成しよう〟を象徴していると言えます。![]()

しかしせっかくやるなら、レジ袋削減にどのような効果があるのか、わかっていた方がやりがいにつながるでしょう。

プラスチックゴミの削減は、先に挙げたようなプラスチックゴミの生態系への直接的な悪影響の他、ゴミ処理を減らして温室効果ガスの削減することで、海の水温上昇を抑えて海の生態系を守ることにつながっています。

(なお、海水温が上がるとプランクトンに様々な影響を与え、海洋汚染を引き起こす場合があるとされています。)

海の生態系は漁業や食産業を通して、私たちの食生活に強固に結びついています。そのことをあらためて思いながら、リデュースに取り組むのが良いと思います。

地域の取り組み

さて最後に、サステナブル・シーフードのために、個人として、どう関わって行くのがよいかについてです。

例えば、地元のシーフードを積極的に購入する、生態系保全のために寄付を行う、SNS等で応援する等は個人でもできるでしょう。

そして地域全体で資源・環境の保全に取り組み、さらに地産地消により、経済的に地域循環を行うこと、さらにその魅力を他地域にも発信し、交流人口増加につなげることなどで、地元水産業の発展、水産資源の保全等から、サステナブル・シーフードが実現できるのではないでしょうか。

最後にもう一つ重要な事に、地域内で〝規範〟( 行動や判断の基準となる模範)を伝えることがあります。

世界でこれまで起こってきた〝資源の枯渇〟とは、ルールや決まりごとなどがない、いわゆる無法な状態で起こることが多いようです。

たとえば昔、大航海時代に、ヨーロッパで船の製造のために、大規模な森林伐採が起こりました。また近年では、先進国による東南アジアでの資源開発(ゴムの木の増加など)によって、貴重な熱帯雨林が減少するなど、規範がない地域や時代に、資源枯渇は起こってきたのです。

資源と、技術(産業)と、規範のバランスが取れていない場合に、貧困や飢餓そして搾取や枯渇が起こるのです。

豊かな海洋資源を守るために、大切な事を次世代に伝える事も、〝サステナブル・シーフード〟実現に向けた取り組みとなるでしょう。

コメント