テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています。(なお、諸説ありでよろしくお願いいたします。)

全国的に下剋上が起こるきっかけとなった応仁の乱を中心に、京で巻き起こる派閥争いについてご紹介します。これから足利将軍家による室町幕府は揺らぎ始めるのです。

後南朝勢力の誕生

1408年 隆盛を極めた三代将軍 足利義満が亡くなりました。そして実権は四代将軍 足利義持(あしかがよしもち)へ移りました。さらに幕府の意向により北朝派の後小松天皇が譲位され、その皇子で北朝派の称光天皇が即位されました。

このことで失意にあったのが南朝派の後亀山上皇です。この譲位は南北朝合体時に将軍 足利義満が交わした明徳の和約(北朝派と南朝派で交互に皇位に付くこと)を無視する行いだったからです。

そこで南朝勢力と後亀山上皇は1410年に京を脱出します。そして旧来の拠点の奈良吉野で、反幕府の後南朝勢力が誕生したのです。

1415年 これに呼応するように南朝派の伊勢北畠氏が決起します。さらに反幕府軍には近江京極氏らが加わり、争いは大和の豪族を巻き込み激しい戦になります。

激戦の末、ついに幕府軍は北畠氏を制圧できず和睦に持ち込み、北畠氏の罪を許した上で、吉野の後亀山上皇には京へ戻るように要請します。

1424年 反抗をあきらめて京に戻った後亀山上皇は京の大覚寺で失意のまま崩御されたのです。

1428年 四代将軍 義持が亡くなります。嫡男の五代将軍 義量(よしかず)が、この時にすでに亡くなっていたため、幕府の実権は六代将軍 足利義教(よしのり=四代将軍義持の弟)のものとなったのです。

天皇後継問題と一休宗純

1428年 北朝派の称光天皇が病のため崩御されます。しかし称光天皇には後継の皇子がいなかったために事態が複雑化します。後南朝勢力がここぞとばかりに、小倉宮(後南朝派の皇子)を、次の天皇にするように訴えたのです。

実はこの時称光天皇には〝弟〟がいました。しかしその人物は母が南朝派の出身だったため、北朝派勢力によって後の政治問題にならないように、幼少の頃に安国寺で出家させられていました。

その人物は現代でとんちで有名になっている一休宗純です。

しかしこの時に即位したのは、一休宗純でも後南朝派の小倉宮でもありませんでした。

称光天皇の従兄弟で、本来であれば継承権のない人物の後花園天皇です。この頃の北朝派と後南朝派の関係は、とても高度な政治問題になっていたのです。

皇位に付けなかった一休宗純は、北山文化の富貴な世の中で無欲・清貧を貫き、修行の末に悟りを開いて各地を巡遊するようになります。

さらに後に大徳寺(塔頭)の住職となりますが、この時代の煌びやかな様を嫌い、寺を飛び出してしまいます。そして新たな修行の道へすすみ、あえて型をやぶる破戒僧として生活を始めたのです。

その後勅命(天皇の命令)を受けて大徳寺の住職となってからは、応仁の乱で焼失していた寺院を堺商人たちの支援を集めて復興させたのです。

しかし一休宗純は大徳寺住職となってからも、変わらずに破戒僧としての生活を続け、88歳の生涯を遂げます。その死後10年後に一休宗純を開祖とする塔頭の真珠庵が建立されています。

真珠庵

大徳寺に一休宗純を開祖とする塔頭(境内にある小寺)の真珠庵があります。通常は非公開ですが、定期的に特別公開が行われます。

一休宗純の死後10年後に建立されて一休宗純像が祀られています。

方丈は江戸時代に造られ、東側にある七五三の庭は国の名勝史跡とされています。桃山時代の代表的絵師、長谷川等伯の伯方丈襖絵等が見どころです。

日本初の土一揆

1429年 北朝派の後花園天皇即位に対し、後南朝勢力は再び反発して伊勢北畠氏を中心に決起します。

さらにこの年は天候不順による不作が続き、京や近江(滋賀県)で日本初の大規模な土一揆(どいっき)が起こります。(当時の記録として〝日本開白以来,土民の蜂起,これ初なり〟とあります。)

土一揆とは、民衆が富裕層(酒屋や土倉※金貸し)を襲い、略奪行為を行うものです。

土一揆の原因の一つとして、三代将軍 義満が土倉(金貸し)等富裕層に対してかけた税が挙げられます。高い税をかけられ、土倉は庶民から厳しく借金を取り立てるようになっていました。

そこに凶作が続き、また度重なる将軍の交代で社会不安が起こり、庶民は土一揆によって幕府に徳政令(債権放棄)を求めたのです。

これに対して幕府は管領(将軍補佐)の畠山氏や、播磨の赤松氏らに暴動の制圧を命じます。そして戦の末に反乱を起こした後南朝派、伊勢北畠氏は討ち取られたのです。

暴君暗殺

この時代の室町幕府は各地で起こる争いごとの調停役を担っていました。例えば大和の筒井氏ら地方豪族が争いを頻繁に起こすと、奈良守護の興福寺の調停を願いを受け、室町幕府がその争いを鎮圧していました。

そのような情勢の中六代将軍 足利義教(よしのり)は、世間の評判を気にする性格だったこともあり、自分の命令に逆らうものたちを許せなかったのです。

将軍義教は各地で争いを起こす守護たちに対して独裁的な圧政を行います。

まず幕府と対立していた関東の鎌倉公方(鎌倉府長官)の足利氏を討伐しています。さらに関東の結城氏による反乱鎮圧の命令を、管領の畠山氏が断ったことに激しく怒り、畠山氏当主を辞めさせます。

将軍義教は自身の命令に従わない者の所領を没収し、さらに他家の家督相続にまで口を出すようになっていたのです。

そんな中で将軍義教が播磨赤松氏に殺害される大事件が起こります。

この事件を嘉吉の乱といいます。これは将軍義教が、幕府の長老的存在だった赤松氏に対し、冷遇した上にその所領を没収しようとした事が原因とされています。

これまで多くの守護大名たちを抑え込んできた室町幕府は、この頃には天下の将軍が殺害されてしまう程にその権威が低下していたのです。

八代将軍足利義政の就任

長らく高い政治的地位にあった播磨赤松氏は、幕府の命令を受けた但馬守護の山名宗全の追討をうけて没落します。そして赤松氏の播磨の所領を得た山名氏は、幕府内で大きな力を持つようになるのです。

六代将軍義教の次に七代将軍義勝(よしかつ)は、在位一年未満で九歳の若さで亡くなり、1449年にその弟足利義政(あしかがよしまさ)が八歳で八代将軍に任じられます。

若き将軍の義政は、管領畠山氏、足利一門細川氏、そして政所執事(財政管理の職)で将軍義政の育成役の伊勢氏に補佐されて政治を行います。

それからしばらくして管領に細川勝元(ほそかわかつもと)が就任します。この細川勝元は、応仁の乱の主役になる人物です。

細川勝元

細川勝元は政治手腕に長け文化人であり知識人です。また貿易港の堺(大阪)の港を領地に持つことで中国(明)の文化に詳しく、禅宗に深く帰依していました。

細川勝元は貴族の藤原氏出身で左大臣をつとめた徳大寺家から山荘を譲り受け、禅寺の龍安寺を建立しています。この龍安寺は後に細川氏の菩提寺となっています。(龍安寺には細川勝元の墓があります。)

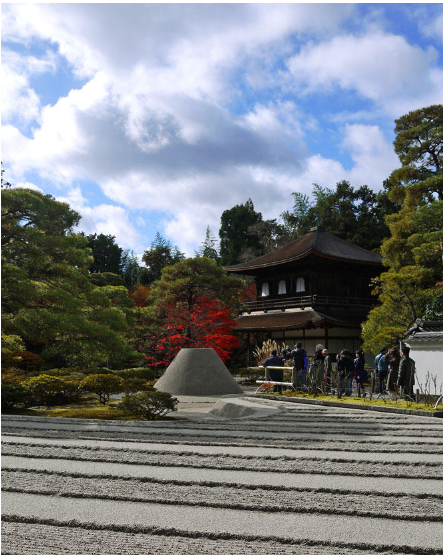

龍安寺

古都京都の文化財として世界遺産に認定される、細川氏の菩提寺の禅寺。東西30メートル、南北10メートル余りの長方形の白砂の庭に15個の石を配置した石庭が有名。足利義政の時代の東山文化、わび(飾りを捨て)、さび(古くて趣のあること)が感じ取れる。

1975年にエリザベス2世が龍安寺を訪問し、石庭を称賛したのがきっかけに、ロック・ガーデンとして世界的に有名な庭園となりました。石庭には禅の精神が感じられるが、誰がいつ頃作り上げたのか、今だ謎のままとされています。

幕府と有力守護大名

この時代は(東北・関東・九州など遠方を除いて)守護大名が京で幕府政治に参画する、守護在京制がとられていました。そのため自国は守護代(家臣)に任せるのが一般的となっていました。

守護大名の中で特に力を持っていたのは足利一門 畠山氏・細川氏・斯波氏で、畠山氏は河内や紀伊、細川氏は四国や摂津、斯波氏は越前や尾張や遠江などを領国としていました。

西国では赤松氏を討伐した山名氏が播磨や但馬、大内氏が周防、そして九州の博多港の日明貿易(中国との貿易)で急成長していました。

1454年 政治に参画するようになった足利義政は、幕府の権威を維持するため、守護大名同士の争いに積極的に介入するようになります。

例をあげると関東では鎌倉公方(鎌倉府長官)が反乱を起こし、関東管領(補佐役)の上杉家と争っています。

この戦は28年もの間続き、関東は内乱の時代に入ります。この間将軍義政は関東管領上杉家を支援しています。

また畿内(関西)の畠山氏で起こったお家騒動では、将軍義政が当主の畠山義就(はたけやまよしひろ)を支持し、その争いを収めています。このように将軍義政は、守護大名の争いの仲裁役として活躍したのです。

赤松氏の復興

1456年 没落していた赤松氏が、1443年から後南朝勢力に奪われていた三種の神器の一つ神璽(勾玉)の奪還に成功します。

赤松氏は後南朝勢力に味方するふりをして急襲し、この時後南朝勢力は滅びさったとされています。赤松氏はこの功績で播磨の所領を回復したのです。

この内情としては、幕府が強大になりすぎた山名宗全の力を懸念し、赤松氏を復興させることで山名宗全の力を削ごうとしたとされています。これを機に山名宗全は幕府に不満を持つようになるのです。

混沌とする京 畠山氏・斯波氏の分裂

このように政治を精を出していた将軍義政でしたが、実のところ早くから隠居願望があり、弟の足利義視(あしかがよしみ)を養子にして後継者にしていました。しかしそれからしばらくして、実子の義尚(よしひさ)が誕生しました。

この時に将軍義政が後継者についてあいまいにしてしまったことで、幕府内では義尚派の伊勢氏、義視派の山名氏、そして中立派の細川氏の三つの派閥が形成されたのです。

この三つの派閥は独自に動きを見せ、その勢力争いから都の情勢が一気に緊迫していきます。中でも大きな出来事は、足利一門の斯波氏と畠山氏で当主をめぐって内乱が起こり、両家が二つに分裂してしまったことです。

この内乱に乗じて伊勢氏と細川氏は、ライバルの畠山氏弱体を狙い、畠山氏の現当主義就から、親族の畠山政長(まさなが)に家督を継がせようと画策します。

そこで現当主 畠山義就は幕府に反抗するようになります。その一方で細川勝元の支持により、畠山政長が幕府の管領に就任したのです。

また越前斯波氏の場合、守護の斯波氏と守護代の間で内乱が勃発しています。これも背後に斯波氏の弱体化を狙った、幕府(伊勢氏等)の動きがあったと考えられています。

そして戦に敗れた斯波氏の当主は家督を没収されます。しかしほどなくして恩赦があり罪が許されたことで、斯波氏は新当主と旧当主に分断されてしまうのです。

将軍義政は優柔不断なところがあり、様々な混乱を引き起こして他家の家督争いをも複雑にしてしまうのです。

そんな混乱する幕府内で三大派閥の一つ伊勢氏は、反山名・反細川の勢力をまとめて優位にたとうと画策します。さらに大胆にも伊勢氏は、敵対派閥の旗頭足利義視の失脚を謀るのです。

しかしその計画は露見し、山名宗全と細川勝元から糾弾され、伊勢氏は失脚することになります。

そして混沌とする京に絶妙のタイミングで、反幕府の畠山義就が兵を率いて上洛してきたのです。

ここで天下に欲が出た山名宗全(やまなそうぜん)は、畠山義就を味方に引き入れ、敵対派閥筆頭の管領畠山政長(バックに細川勝元)に戦を仕掛けたのです。

応仁の乱勃発

これで幕府派の細川勝元と反幕府派の山名宗全の対立構造が生れ、これが史上最悪とも言われる、応仁の乱の火種となったのです。

山名宗全は将軍御所を占拠しクーデターを起こします。

京での争いに巻き込まれることを恐れた将軍義政は、そもそもの争いの原因の畠山氏が直接決着をつけなさいと命じます。

しかし幕府派の細川勝元は将軍の命令を守りましたが、反幕府派の山名宗全は無視して戦に加わったため、管領の畠山政長は敗れてしまいます。

細川勝元にすれば、将軍の命令を無視できず、しかし管領の畠山政長を見捨てると武士の面目が立たぬ、進むも退くも地獄の状況になっていたのです。

武士の面子をつぶされた細川勝元は〝宗全今に見ておけ〟と雪辱への思いを心に秘めたのです。

1467年 我が世の春を謳歌するかの様に過ごす山名宗全に、細川勝元はとうとう軍事行動を起こします。

この戦場は都の真っただ中で、それぞれ兵が各所の大名屋敷を攻める、大規模な市街地戦となったのです。

市街地戦では従来の騎馬でなく、ゲリラ戦の軽装歩兵が活躍します。これが戦場で活躍する〝足軽〟の始まりです。

この頃の足軽は盗賊や傭兵たちのよせ集めで、建物に火をかけて焼き、兵糧の略奪を行う悪党集団だったようです。このため応仁の乱は京の建物や寺院の多くが焼け落ちたのです。

このような足軽は飢饉で食えなくなった若者たちが、京に集まってスラム化していたところを、細川勝元がゲリラ兵として利用していたのです。

戦の拡大からの西幕府成立

応仁の乱は山名宗全の西軍と、細川勝元の東軍に分かれて拡大していきます。

西軍は畠山義就、一色氏、六角氏、土岐氏、そして分裂していた斯波氏などです。東軍は管領畠山政長、赤松氏、京極氏、若狭武田氏、そして分裂していた斯波氏です。

しかし将軍義政が東軍を支援して弟の足利義視(よしみ)を東軍総大将にしたことで、西軍は賊軍となります。東軍の士気が上がり有利に戦は進み始めます。

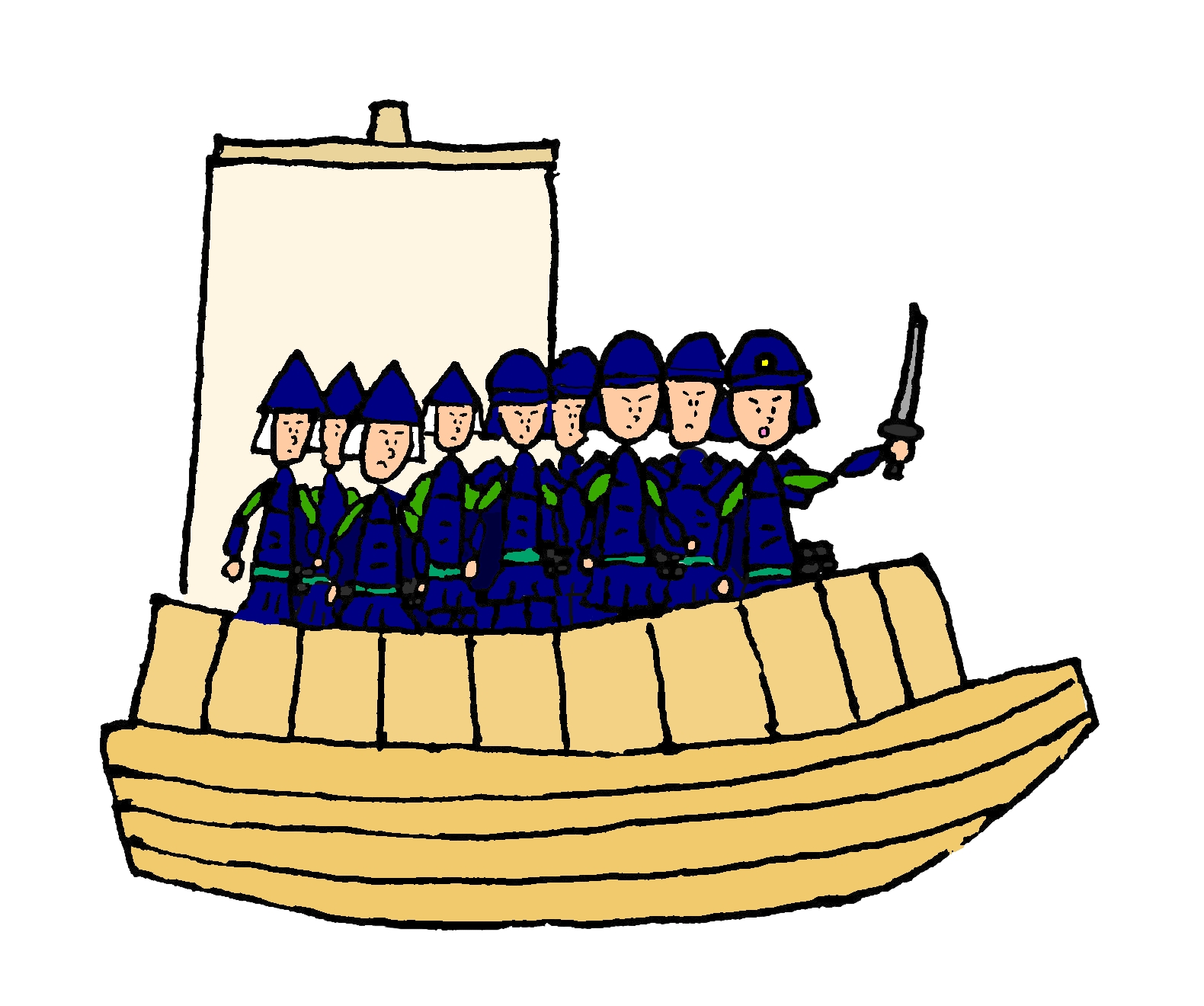

しかし西国から、西軍の強力な援軍が到着したのです。

それは海を埋め尽くす大船団、数万の大内氏の大軍団です。これで一気に形勢が逆転します。(この頃大内氏と山名氏は縁戚関係にありました。)

恐れた東軍の総大将足利義視は伊勢に逃亡してしまいます。

これは東軍が不利になり身の危険を感じた事、さらに東軍では自身が軽んじられて居場所がなかったためと考えられます。

こうして収まり所を見失った応仁の乱ですが、将軍義政はなんとか戦を終わらせようと試みます。

まずは畠山氏の仲裁を試み失敗します。次に後花園天皇に要請し西軍を朝敵(天子にそむく 逆賊)とします。

そして失脚していた右腕である伊勢氏に助力を求めたのです。そして姿をくらましていた足利義視を京に呼び戻して終戦に向け会議を行ったのです。

この会議で足利義視は将軍義政に対して、不正な臣下(伊勢氏や日野氏)を退けるよう訴え、聞き入れられずに両者の関係が悪化しています。

その結果、とうとう足利義視は京から逃げ出し、西軍についてしまうのです。

一方で勢いを得た西軍は、足利義視を将軍とする西幕府(擬似幕府)を形成します。

流行り病からの講和

形成不利な東軍の細川勝元と伊勢氏は、終戦に向けた活動を開始します。

そもそも戦が膠着するのは戦力が拮抗しているからで、それを打開するための調略を開始するのです。

まずは西軍の斯波氏家臣の朝倉氏に、越前守護に任じる条件で調略を行い成功します。

これは室町時代では初の下剋上で主家を家臣が乗っ取る事例です。こうして越前を東軍が抑えたことで西軍は重要な物資補給路を失います。

(京は食料生産量が乏しいため、両軍ともに兵糧は外からの物資輸送に頼っていました。)

1471年 戦が停滞するうちに、 京で疱瘡(ほうそう)という流行り病が大流行します。これまで戦に明け暮れた武士達が、その恐怖に静まりかえることになったのです。

この病は庶民だけでなく貴族も亡くなり、ついには後土御門天皇や将軍義政さえも病にかかる有様でした。(二人はほどなく回復しています。)

流石にこの状態では西軍・東軍ともに戦を収めたい気持ちが働いたようです。

細川勝元は山名宗全の外孫(もともと両家は縁戚関係だった。)にあたる、嫡男に家督を譲ることを決定。そして両者の当主はともに隠居し、新当主による和睦交渉を開始します。

そんな折に山名宗全は病死します。さらにしばらくして、細川勝元もあっさりと病で亡くなってしまったのです。高齢の山名宗全はともかく、細川勝元はまだ若かったこともあり、応仁の乱の心労が原因ではないかと考えられます。

しかし新当主の間では東軍有利の講和が結ばれ、応仁の乱は一応決着が付いたのでした。

応仁の乱その後(1)

1471年 応仁の乱が終結し将軍義政は、嫡男の義尚(よしひさ)に将軍職を譲ります。

しかしこれでおさまらなかったのは、西軍の畠山義就と大内氏です。彼らは講和に関係なく独自に戦を継続したのです。

内情としては大内氏は博多港(九州)を所有し、堺港(大阪)を持つ細川氏とは貿易の利害で対立していたのです。幕府は大内氏と交渉を行い和解し、その後、足利義政の弟、足利義視とも和解します。

さて、残るはもともとの戦の原因畠山氏ですが、京を離れた後に河内(大阪)や大和(奈良)で戦いを継続していました。

畠山義就は足利一門の御曹司の立場でありながら、幕府を後ろ盾にする管領畠山政長と、自主独立の精神で戦い続けてきました。

中央統制を嫌う地方豪族たちは、そんな畠山義就を英雄視するようになっていくのです。

将軍権威失墜

応仁の乱の結果、幕府の権威は失墜して将軍の命令に従う国は無くなったとされています。

そこで足利義政は、守護大名の持っていた荘園(私有地)を、もとの持ち主である寺社や公家に返す様に命じます。

幕府は寺社や貴族の後ろ盾になり権威を取り戻し、そのついでに守護大名の力を削ろうと考えた訳です。

これは世の中では徳政(良い政治)と評価されましたが、当然ことながら守護大名たちが反発し、新たな火種を生むことになります。

1481年 足利義政はついに九代将軍 義尚に政治を任せて隠居します。この頃の足利義政は、命令に従わない守護大名たちに疲れ果ててしまっていたようです。なお、義尚がまだ若いため、母の日野富子(ひのとみこ)が補佐役を務めるようになります。

東山文化・わびさび

この時代に広まっていたのは、日本独自のわび・さびの東山文化です。

少し前の三代将軍義満の時代の北山文化では、武家・公家・禅(中国)それぞれの多様な文化が交わる派手なもので、例えば金閣寺のような雅(みやび)なものが見受けられました。

一方東山文化は二人の文化人の影響で発展します。一人目が足利義満の時代1400年頃から活躍し、能を大成させた世阿弥(ぜあみ)です。

世阿弥は、これまで分かりやすく大きな動きだった申楽(さるがく)から、静かな動きに奥深さを見出す幽玄の美(能)に発展させました。武士や公家たちは幽玄の美に魅了されたのでした。

その少し後の時代1450年頃から活躍したのが、画家の雪舟(せっしゅう)でした。

雪舟は、京の相国寺で禅と水墨画を修行し、1467年頃に遣明船で中国(明)へ渡り、本格的に水墨画を学び日本に持ち帰りました。

水墨画は中国で幽玄を表現する芸術です。もともと幽は(かすか)、玄は(黒)を意味します。水墨画はシンプルに見える世界に、様々な物語が表現されるという奥深い美が表現されているのです。

水墨画は禅宗に帰依する人々に愛されました。禅は今ここに集中し不動の心を持つ教えや、見えないものを表現する〝見立て〟など、水墨画と禅の思想は近いものがあったのです。

禅と幽玄はこの時代で日本人に浸透します。そしてさらに独自の文化として発展を遂げるのが〝わび・さび〟です。

幽玄の美は直接見るだけでなく、その背景まで想像し美しさを楽しみます。〝わび・さび〟は、一見すると簡素で質素なものに、奥深い味わいを見出すものです。

例えば禅寺庭園にも〝わび・さび〟の表現がなされています。

枯山水庭園の白砂は水の流れ、石(景石)を島や亀などに見立て、石ひとつで島を表現し、目の前に海を再現します。

華美できらびやかな雅(みやび)なものより、一見すると簡素に見える枯山水庭園や、水墨画は貴族や武士たちの心をつかんでいったのです。

幕府内では将軍義政、管領細川勝元が特にわび・さびを好み、水墨画や茶器の収集に熱心だったとされています。そして足利義政はついに自らの手で禅寺を建立することになるのです。

足利義政の集大成・銀閣寺

1482年 隠居した足利義政は、文化人としての活動を本格化させます。三代将軍義満が建立した禅寺相国寺の塔頭(本寺の小寺)として、銀閣寺を建立を開始します。

銀閣寺

八代将軍足利義政の建立。禅寺の相国寺塔頭で、正式名称を東山慈照寺と言います。

銀閣寺の名は、江戸時代になってから同じ足利氏の三代将軍足利義満が建立した、金閣寺に対するものとして名付けられました。

約2万㎡の広大な庭園で、作庭家の善阿弥の技術指導のもと足利義政自ら作庭したとされています。銀閣寺は、足利義政が東山文化の特徴の、わび(飾りを捨て)、さび(古くて趣のあること)を取り入れた、建築と庭園です。

足利義政は政治家より文化人としての評価が高く、この時代に九十九茄子などの有名な茶器が中国(明)から収集されています。中でも天下三肩衝の一つ初花肩衝は、足利義政が収集して名付けたとされています。

足利義政は自ら多くの庭師・絵師・能楽者などを召し抱えており、それらの人々と共に

銀閣寺建立に前向きに取り組んでいます。銀閣寺は義政自身が作庭に関わり、文化人としての集大成と言えるのです。

三代将軍義満が建立し華やかな金閣寺と比較すると、一見簡素に見える銀閣寺ですが、実のところ足利義政による様々な工夫が凝らされています。

例えば二階建ての楼閣の周りは、白川砂と呼ばれる京都特産の砂が使われ、光りの反射率が高く、楼閣を光で照らす間接照明の役割があるとされています。

また門に入ってすぐにある特徴的な背の高い椿(つばき)の生垣は、抜けて最初に国宝銀閣が目に入るように設計され、その構成は非常に見事とされています。

応仁の乱の復興の為にお金がなかった足利義政は、三代将軍義満と比べ自らの無力さを感じ、わび(簡素でシンプルなものを好む)さび(儚さに美しさを見出す)を求める心境にあったと考えられます。

応仁の乱完全終結

応仁の乱後、管領 畠山政長は幕府の財政再建を試みますが、畠山義就との争いが続いて劣勢だったため、管領としての役割を果たせていませんでした。

この畠山氏の戦いは、1485年山城国一揆で終わりを迎えました。戦場になっていた山城の豪族たちが、戦さをやめなければどちらか一方を攻撃すると圧力をかけたのです。

これを受けて両軍は引き揚げ、さらに将軍義尚によって畠山義就が赦免されたことで、応仁の乱以来の反攻の罪は許されます。

これをもって応仁の乱が完全に終結したと言えるのです。

応仁の乱その後(2)

大内氏は自国で問題が起こり、国を留守にする時期が長すぎたと考え帰国します。応仁の乱最中に起こった越前朝倉氏の下剋上の影響もあったと考えられます。

これを期に在京の守護大名たちは、みな自国へ帰っていったのです。この後も京に残る守護大名は細川氏と一色氏のみだったとされています。

帰国した守護大名たちは領国経営の中、連歌や茶の湯など、京での文化的生活を懐かしみ、自国に京の文化を再現したとされています。

また応仁の乱後、荒れ果てた京で困窮した貴族たちは保護してくれる守護大名を頼り、地方へ移り住みます。

そのため多くの国で、京の建物を模した立派な屋敷や茶の湯を行う建物が造られたのです。

領国の周防(山口)へ帰った大内氏も、津和野に京に似た街並みを整備しています。

それらは現代でいう小京都の始まりとなるのでした。

山陰の小京都 津和野

島根県の最西端に位置する津和野は、商家、武家屋敷、藩校などの歴史的建造物が点在する風情ある町。

現在もその面影を残す「山陰の小京都」で年間100万人以上が訪れる人気の観光地です。

山口県の守護職を務め、京文化を好んで取り入れた大内氏の影響を受けたとされています。

次の話

10分で読める歴史と観光の繋がり 戦国時代の幕開け、京では細川政元のクーデター、東国では日本初の戦国大名北条早雲誕生 ゆかりの天下の険箱根山の早雲寺と箱根湯本温泉、難攻不落の小田原城

興味のある方はこちらもどうぞ!

中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(金閣寺・銀閣寺・相国寺・龍安寺)

コメント

めちゃめちゃ面白くて分かりやすいです!

他の記事も読んでしまいました!

もしよければサイトをRSSに対応させてくださいませんか?

リーダーに登録して読みたいです!

コメントありがとうございます。大丈夫ですので、引き続きよろしくお願いいたします。(なお、歴史は諸説ありますので、その点お願いいたします。)

ご返信ありがとうございます♪

既にRSSには対応されてる状態ですか?

こちらのリーダーのバグなのか登録できず…。

私が学生だった頃とは色々歴史が変わっているようですが、懐かしいなーと思いながら読ませて頂きました^ ^

すみません、RSSなどその辺はあまり詳しくなく、明日担当者に聞いてみます。歴史は古文書が発見されたりで解釈がいろいろ変わったりし

ているみたいですね!

ありがとうございますm(_ _)m

RSSに対応されていると新着の記事がリーダーに表示されるので、こちらの最新記事を見逃すことなくアプリで読めるようになるので大変助かります^ ^

歴史の再勉強にこれからこちらにお邪魔させて頂きますね( ˘ω˘ )

いつもありがとうございます。SNS担当に確認しましたが、ブログについては正直詳しくなく、RSSへの対応はしていないようです。ただ、ブログはだいたい月二回更新で、歴史については月一の更新です。恐縮ですがたまに気をかけていただけると助かります。予定では近代まで続けて行ければと考えています。よろしくお願いいたします。