テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています。(なお、諸説ありでよろしくお願いいたします。)

応仁の乱以後も続いている京の混乱、そして舞台が関東へ移り、日本で初の戦国大名と評される北条早雲の下剋上についてご紹介します。

応仁の乱以後の室町幕府

1474年 わずか9歳にして九代将軍に就いた足利義尚(あしかがよしひさ)は成長を遂げ、1486年頃には自ら政治を行うようになっていました。

この頃の管領(将軍の補佐役)は畠山政長(はたけやま まさなが)でしたが、管領はすでに形式的なものとなり形骸化していました。

実際の政治は将軍義尚の養育係を務める伊勢氏と、細川氏当主 細川政元(ほそかわ まさもと)が主導する状況にありました。

その一方で応仁の乱以降、幕府の運営を担っていた守護大名たちがみな自国へ帰ったため、幕府の運営は奉公衆(ほうこうしゅう)という将軍直属の武士団と、奉行衆(ぶぎょうしゅう)という幕府直属の文官集団で運営されるようになります。

また、この頃隠居していた足利義政は、ことあるごとに将軍義尚に口を出す状態になっていました。これは口利きによる謝礼金など経済的な意味もあり、義政は権力を保ちたかったようです。

そのことで幕府の文官たち奉行衆(ぶぎょうしゅう)は、将軍義尚よりも足利義政の指示を優先する傾向にありました。そのため将軍義尚にとって足利義政は障害になりつつあったのです。

近江出征・六角氏討伐

1487年 将軍義尚は応仁の乱以後、失墜していた幕府権威復権のために軍事行動を起こします。

まずはこの時代に、各地で貴族や寺社が持っている荘園(私有地)が、守護大名たちに押領(他人物を力ずくで奪う事)されていた問題に対し、それを返還せよという命令を出します。そしてその命令に従わない近江の守護大名六角氏の討伐に向かったのです。

実はこれは戦を名目に奉公衆(将軍直属の武士団)を再編して、幕府の武力を強化する目的がありました。さらに荘園(私有地)の返還自体も、将軍義尚の人気取りだったのでした。

京の都を出発する将軍義尚の姿を見た民衆たちは、その颯爽とした姿を見て〝これぞ征夷大将軍の姿だ〟と、歓声が上がったとされています。

しかし近江での戦いは長引きます。この間政治は将軍義尚が滞陣している近江の本陣で行われるようになります。このおかげで将軍義尚はしばらくの間足利義政の政治干渉から逃れることができたのです。

1489年 将軍義尚は近江の陣中で病に倒れてそのまま亡くなります。そして六角氏討伐を果たせぬまま軍は帰京することになります。戦は足利義政が仲介に入り、六角氏が荘園を返還する約束をして終結したのです。

次期将軍争い

京では将軍義尚に子がいなかったため後継者問題が発生します。そこで足利義政の親族の中から、弟の義視(よしみ)の子 義材(よしき)と、庶兄(妾腹に生まれた兄)の政知(まさとも)の子 義澄(よしずみ)の二人が将軍候補とされます。

足利義政と妻日野富子は義材を支持していました。その一方で、応仁の乱の際に義視・義材と対立関係にあった細川政元と伊勢氏らの重臣は義澄を支持していました。

1490年 この問題を解決する前に足利義政は亡くなり、日野富子の支持のもと義材が幕府の実権を掌握することになります。そして十代将軍 足利義材(あしかがよしき)は誕生したのです。

幕府経済を支え実権を握る日野富子

実質的に幕府の実権を握った日野富子は、最高貴族 藤原氏日野家の生まれです。日野家は三代将軍義満から代々将軍家の正室を出す家柄でした。

日野富子は流通が盛んな都に関所を設けることで通行料を得て、さらに米の売り買いや守護大名にお金を貸し付けるなど、貴族出身と思えぬほど経済の才能を発揮し、応仁の乱の復興のため、常に困窮していた幕府財政を支えていました。

さらに皇室や寺社に対して積極的に寄進し、社会貢献活動に励みました。実は応仁の乱の時に戦を終結させるために、その財力で畠山氏・大内氏等との和平交渉を成立させるなど、まさに幕府の中心的存在となっていたのです。

今回の件でも日野富子は政争に敗れた義澄に対する配慮を行い、足利義政の屋敷だった小川御所を義澄に譲っています。

しかしこのことを知った将軍義材は仮にも〝御所〟という権威の象徴が政敵の義澄に渡ったことを危惧し小川御所を破壊してしまいます。この行動は将軍義材と日野富子の間に軋轢を生むことになります。

この問題をつくった小川御所は、京都市上京区の宝鏡寺敷地内にあったとされています。

宝鏡寺

足利家に庇護された禅宗尼寺1位の景愛寺(1278年頃の開山)の末寺(支配下の寺)で、皇女(女性皇族)が入寺するお寺です。百々御所とも呼ばれていました。

隣接して八代将軍足利義政と日野富子が暮らした屋敷、通称〝将軍御所〟と呼ばれた小川御所がありました。そのことから境内に日野富子像があります。

境内は通常非公開です。入寺した娘のために父である天皇から季節ごとに折に触れて人形が贈られたことから、多くの人形を所蔵する人形寺とも呼ばれ、毎年春に一般公開の人形展が行われます。

将軍権威にとどめを刺した明応の政変

十代将軍義材の政権に対し、細川政元や伊勢氏ら重臣は反発して非協力を表明します。

さらに後ろ盾になるはずだった父 足利義視が亡くなったことで、将軍義材は幕府内で孤立します。

1491年 将軍義材は再び近江六角氏の討伐に向かいます。これは前の戦で六角氏が約束した荘園(私有地)返還がなされなかったためで、義材はこれを利用して将軍の軍事力を強化しようとしたのです。

この戦には将軍義材を指示する西国大名、主に応仁の乱で西軍にいた山名氏、大内氏、土岐氏、一色氏等が参加し、六角氏に対して連戦連勝を重ねます。そしてそのまま河内(大阪)の畠山氏討伐に向かったのです。

畠山氏ではこの年〝無双〟と呼ばれた当主の畠山義就が亡くなっていました。

この討伐はそのチャンスに畠山氏の当主の座を狙った、管領 畠山政長の思惑による行動だったのです。つまり応仁の乱から続いていた畠山氏の勢力争いという訳です。

将軍義材が河内へ出兵したその時、京で細川政元、日野富子、伊勢氏らが共謀して、クーデターを起こします。そして足利義澄を十一代将軍に擁立したのです。

足利義材の下にいた諸大名は、これ知ってみな義材を見捨てて帰国してしまいます。

これは将軍義材と配下の絆が希薄だったこと、そして足利氏の家長としての日野富子の力が大きかったということです。

1493年 足利義材は捕縛され、管領畠山政長は自害します。

しかし足利義材は逃亡を図り、北陸方面で自分こそが〝真の将軍〟と自称します。これで守護大名たちは義材派と義澄派に分裂し、実質的に将軍が二人存在する状況が生まれることになったのです。

そんな中幕府政権は細川政元が管領として牛耳っていく細川氏専制政治が始まります。

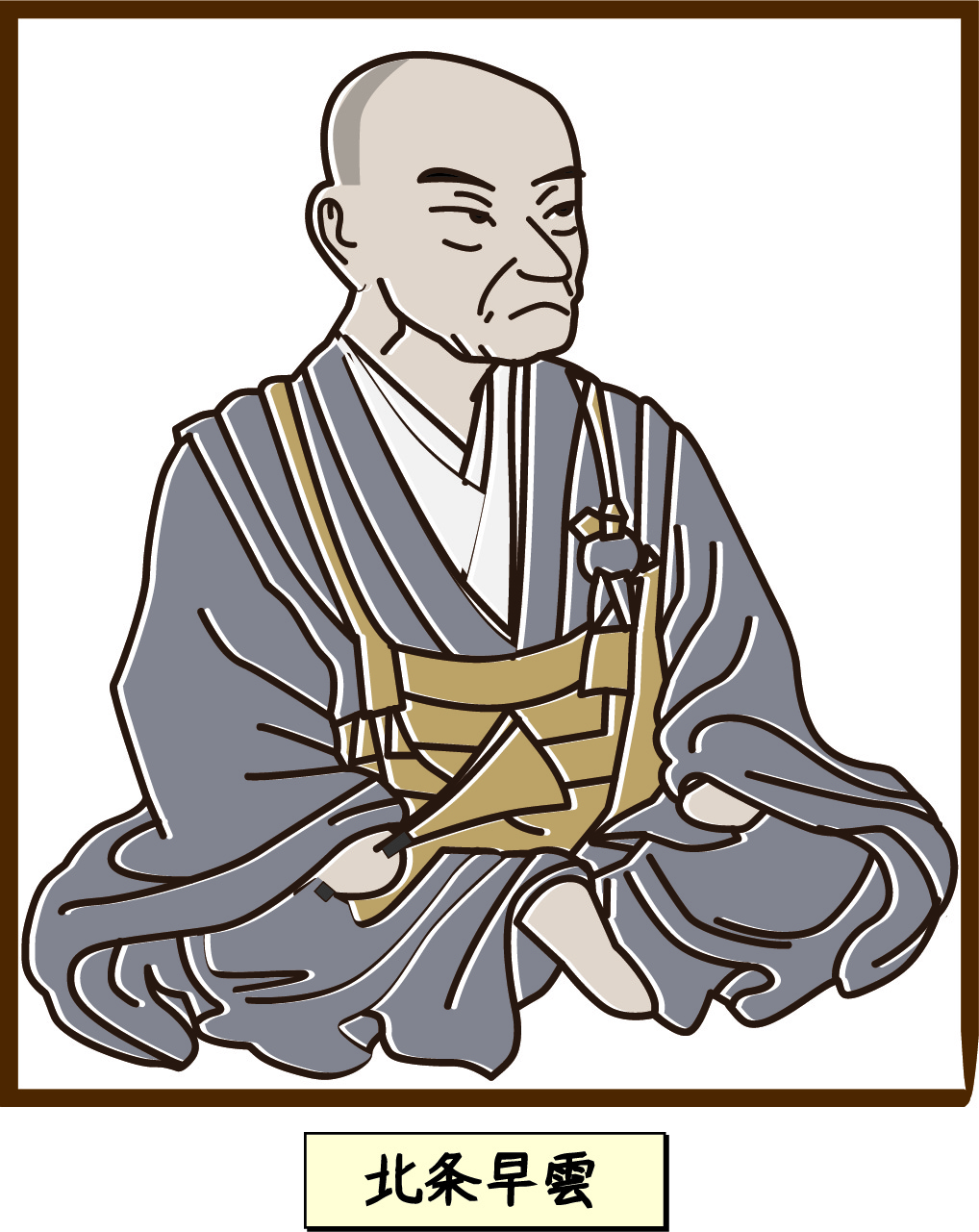

北条早雲関東へ下向

時間が少し戻り、1487年 伊勢平氏の名門 伊勢氏一門で、将軍義尚に仕えていた伊勢新九郎盛時(いせしんくろう・もりとき)が、東国へ下向(都からいなかへ行くこと)しました。

この人物が後に日本で初の戦国大名となる北条早雲(ほうじょうそううん)です。

(これ以降北条早雲で統一します。)

京にいた頃の北条早雲は、九代将軍義尚の奉公衆を務めながら〝禅〟の修行に励んでいました。(臨済宗の建仁寺や大徳寺で修業していました。)

北条早雲は大徳寺の高僧から、武士には難解とされていた漢文を学び、漢文で書かれた中国の兵法書孫子や六韜を読み込んでいたそうです。つまり仏法を学び軍略にも明るい知識人だったということです。

そんな北条早雲が関東へ下向した理由が、幕府と六角氏の取次ぎ(仲介)の任務に就いていたことで将軍義尚と六角氏の争いで軍役から外れたことと、もう一つの理由が駿河の今川氏に家督争いが勃発し、その調停役を命じられたとされています。

駿河守護今川家

駿河守護今川氏は鎌倉時代から続き、室町幕府初代将軍足利尊氏の元で武功を立てた、足利一門の名門武家です。

実は家格だけみると、管領(将軍を補佐する役)を務める足利一門(細川・斯波・畠山)等よりも上立にあり、この当時は室町幕府に反発していた関東の公方(関東を統治する足利一族)を監視する役割を担っていました。

そんな今川氏で起こった家督争いとは、今川氏の嫡男(本家)が成長する間の代理当主(分家)が、当主の座を返さないというものでした。

困った状況になっていた今川氏の嫡男龍王丸(たつおうまる)は、北条早雲の姉の子供で親族(甥)にあたります。早雲は自身の姉から相談を受けていたのです。

東国の情勢

さてここで、とても複雑なこの時代の東国の情勢を紹介します。

代表勢力として公方(長官)を務める足利氏(分家)がいます。しかしこの頃の公方は京の足利本家に対して反発していました。

そして公方を補佐する任を務めていたのが関東管領の上杉家です。

さらに京の足利義政の命令で関東を監視役する新公方(長官)として、京から下向した足利政知(あしかがまさとも)がいました。政知は足利義政の庶兄(妾腹の兄)にあたります。そして今川氏は駿河守護として新公方の足利政知を補佐する命を受けていました。

関東管領上杉家・英雄 太田道灌

関東管領上杉家には本家の他、急成長していた分家がありました。

上杉本家が山内家で上野(埼玉・群馬・西東京の辺り)と伊豆を領地にしていました。上杉分家の扇谷家は江戸と相模(東京・神奈川)を領地にしていました。

上杉分家の扇谷家の宰相に、関東の英雄と呼ばれる太田道灌(おおたどうかん)がいました。道灌は武将としても学者としても、一流の人物とされています。

太田道灌は当主が亡くなった上杉分家扇谷家の家臣たちを見事にまとめ上げ、1473年には上杉本家山内家で起こった家臣(長尾家)の反乱をみごとに収めています。

また1476年には今川氏の後継者問題に介入し、代理当主を立てることで問題を解決するなど、戦も外交交渉も強い実力者だったのです。

今川家の後継者問題では、仲介に入った北条早雲と交渉を行い、終始優勢に交渉を進めたとされています。

道灌は築城名人としても名高く、江戸城や河越城などの名城を築いています。

1486年 突如、名宰相 太田道灌(おおたどうかん)が暗殺されます。

出る杭は打たれると言いますが、これは主君(扇谷家)から優れた才能を疎まれ、逆にその才能を恐れた山内家の陰謀で、主君(扇谷家)に謀反を疑われて起こされたと考えられています。

太田道灌がいなくなった機に、山内家は扇谷家の弱体化を図ります。そのため関東管領上杉氏は、本家山内家と分家扇谷家で対立するようになったのです。

電光石火の今川館奇襲

そのような混迷する情勢の中東国にやって来た北条早雲は、これを自らの飛躍の好機と考えていました。

北条早雲はまず初めに今川氏の後継者問題をおさめるため、代理当主の館を急襲して攻め落とし帰還します。これで今川氏の嫡男龍王丸が今川当主となり、名を今川氏親(いまがわ うじちか)にあらためています。

北条早雲は京に戻らず、そのまま今川氏の後見人として駿河に領地を持ち、東国での立身を目指すのです。

領地を得た北条早雲は、まず領民の為に年貢の減免を行います。さらに早雲は困っている民には安い金利で銭や穀物を貸し与え、多くの民から支持されます。

この頃の早雲は、国主にとって民は子に等しい、皆が豊かに暮らすことを願うと言っていたのです。

東国の戦乱期

さて、関東の古河公方(長官)足利氏は、これまで幾度も室町幕府に反乱を起こしていました。そしてこの頃関東管領上杉家と争っていたのです。

北条早雲はこの複雑な状況を利用するため、関東での情報収集に明け暮れます。この時の早雲は伊豆の修善寺温泉通いをしながら、次の侵攻目標に定めた伊豆の敵情視察を行います。早雲は湯に入った後に、周辺の領民からつぶさに聞き取りを行っていたとされています。

修善寺温泉

修善寺は弘法大子 空海の開基の古刹です。火災で焼けてしまった伽藍は、北条早雲が再興しました。早雲は死後にここ修善寺で荼毘に付されました。

修善寺温泉は空海が湧き出させた霊泉とされ、伊豆最古1200年の歴史を持つ、お寺と温泉街です。街のシンボル的存在でもある「独鈷の湯(とっこのゆ)」は、日本100名泉にも選ばれています。

もう一つ早雲が行っていたのが諜報集団の活用です。要は忍者やスパイの先駆けで、東国の小田原にいた風魔一族に目を付けたのです。

風魔一族はもともとは盗賊集団で頭目は代々〝風魔小太郎〟を名乗りました。この当時は乱波(らっぱ)と呼ばれ、北条早雲は彼らを家臣として召し抱え、他国に忍ばせて諜報を行わせたのです。

足利茶々丸の反乱から伊豆平定まで

1491年 幕府の命令で東国監視の役を担っていた足利政知が病で亡くなります。するとこれまで家督争いの末に幽閉されていた、嫡男の足利茶々丸が反乱を起こし、後継を争う三男を殺害して家督を強引に継ぐという事件が起こります。

ちょうど 京で細川政元によるクーデター(1493年の)明応の政変が起こる前の事です。

(なお、この反乱で逃げ延びた足利政知の次男義澄が後に十一代将軍になるのです。)

北条早雲は室町幕府から足利茶々丸を討つ命令を受けます。本来であれば主君である茶々丸を討つ大義名分を得たのです。

そこで北条早雲は直ちに足利茶々丸を攻撃します。早雲の戦は奇襲戦が多かったようです。孫氏の兵法書にあるように、合戦は拙速(できはよくなくても)でも、速攻の方が良いということなのです。

この戦後、早雲は伊豆に韮山城を築きいて本格的な伊豆征服に乗り出したのです。

早雲は親族の今川氏親の協力を得ながら、足利茶々丸と、それを支援し伊豆を支配していた上杉氏(山内家)と戦います。しかし伊豆平定までには長い時間を要したのです。

1498年 早雲は足利茶々丸を伊豆半島南端に追い詰め自刃させます。伊豆統一までになんと6年もの歳月がかかっていました。

明応の大地震

1498年 明応の大地震が起こります。太平洋沿岸を激しい揺れと大津波が襲い、特に東国の被害は甚大で、鎌倉大仏殿が崩壊して流されています。この時から鎌倉大仏は露座(屋根のない所にすわる)となりました。

なお、この時に早雲は民衆に薬を配布し、年貢の減免などを行うなどの対応を行っています。

小田原城攻略

北条早雲は足利茶々丸を滅ぼした後、駿河守護の今川氏親と肩を並べる程の実力者になっていました。

北条早雲は次の標的に、上杉氏扇谷家の相模(神奈川県)を定めます。しかし伊豆と相模の間には、この当時天下の険と呼ばれていた難所の〝箱根山〟があったのです。

相模の小田原城主大森氏は、まさか北条早雲が箱根山の難所を大軍で越えてくるなどとは考えていませんでした。

また北条早雲は常日頃から大森氏と交流して警戒させない様にしていました。そしてその油断をついて少数の部隊で十国峠を越え、得意の夜襲で小田原城を制圧したのです。

小田原城

室町時代の小田原城は山城でした。八幡山の高台にあったとされ、現在も〝八幡山古郭〟という遺跡が残っています。※北条早雲が夜襲で攻め落としたお城です。

北条二代目氏綱の代で平野部に本丸が移り、城下町が発展しました。三代目氏康の代では、小田原城下町は、国際貿易都市として発展します。城下に唐人街(中国人が暮らす街)ができ、本格的に明との貿易が行われていました。

戦国時代では、上杉謙信や武田信玄など戦上手たちから国を守りました。

また、上杉謙信との戦いの後に、周囲約9kmにも及んで町を城内に囲い込み、籠城しながら食料生産もできる、まさに難攻不落の城に発展しました。

北条氏滅亡後、徳川家大久保氏が城主となり近世城下町に整備されます。しかし残念ながら明治3年廃城となり、ほとんどの建物は解体され、石垣も大正12年の関東大震災で崩れ落ちてしまいました。※昭和35年に天守閣が再建されています。

小田原の北条早雲像

1506年 北条早雲は相模の西部で検地(田畑の面積、収量の調査をすること)を行います。実は朝廷ではなく武士が検地を行っうのは、これが初めてのことだったのです。

これで相模の国は、荘園(私有地)を持つ中間権利者(寺社や富裕者)たちを排除して、全ての民が領主の北条早雲に年貢を納めることになるのです。

さらに室町幕府が定める法令の建武式目に変わり、領国を支配するための新たな法令〝伊勢宗瑞十七箇条〟を制定したのです。

これらの事は北条早雲が相模国の支配者として、実質的に室町幕府から独立したことを意味しています。

これを持って北条早雲は守護大名ではない、日本で初めての独立国をもつ戦国大名になったと言えます。

この後に誕生してくる戦国大名は、みな独自に検地と法の制定を行うようになります。そして奈良時代から続いてきた荘園(私有地)は、戦国大名によって徐々に消滅させられていくことになるのです。

最大のライバル三浦氏との戦い

台頭する北条早雲に対抗するため、関東管領上杉家は本家と分家が共闘するようになります。両軍の力を合わせた軍は強く相模の戦では早雲が敗れ撤退しています。

いきなりの相模攻略は容易でない事を悟った早雲は、先に上杉扇谷家の主力軍の三浦半島の豪族三浦氏攻略に方向転換しました。

三浦氏は鎌倉時代から源頼朝の配下だった地方豪族で、この当時の地方豪族の中では最大勢力と言えます。

早雲と三浦氏の戦いは熾烈な激戦となりましたが、北条早雲は地方豪族たちを従わせていき、鎌倉には玉縄城を築いて三浦半島の出入口を封じ三浦氏を追い詰めていきます。

北条早雲はここでかけつけた上杉氏軍をたたいた後に、総攻撃をもって籠城する三浦氏の城を陥落させます。この時三浦軍は一歩も引かずに戦い続け、その多くが戦死し、当主の三浦道寸は自害して名門三浦氏は滅亡したのです。

この時三浦湾は血で染まり、真っ赤な油を流し込んだようになったとことから、油壷湾と呼ばれるようになりました。(現在はヨットハーバーとして有名な観光地となっています。)

三浦の油壷湾 ヨットハーバー

三浦氏を滅ぼし、さらに鎌倉に侵攻した北条早雲は、戦乱で荒れ果てた古都を見て、再びこの鎌倉を繁栄させたいという想いにかられたとされています。

この想いは嫡男の氏綱(うじつな)へと受け継がれ、それがかつて鎌倉を支配した北条氏の姓を名乗ることに繋がったとされています。

(この頃北条早雲はまだ伊勢宗瑞と名乗っていました。)

北条性を名乗った理由の一つに、よそ者(西国出身)の自分たちに対して、東国の豪族たちに親しみやすさを与える意図があったとも考えられています。

なお鎌倉時代の執権北条氏も伊勢平氏の出身です。家格こそ違いますが北条早雲の伊勢氏と同族だったことになります。

1516年 北条早雲は嫡男氏綱(うじつな)に家督を譲ります。

1519年 北条早雲は病にかかり六十四歳で亡くなります。

早雲の遺言に従って箱根町に菩提寺の早雲寺が建立されています。そして早雲寺の門前町には早雲を偲んで多くの人々が訪れるようになり、後に箱根湯本温泉として温泉街が発展していくのです。

早雲寺

臨済宗大徳寺派の古刹です。箱根湯本温泉から徒歩15分ほどにあります。

1521年に早雲の遺言により二代目氏綱が創建し、以来北条氏の菩提寺となりました。1590年の豊臣秀吉の小田原攻めの際に焼失し、江戸時代に再建されました。

現在境内の北条五代のお墓などのお参りは可能ですが寺宝や建物内の見学はできません。

箱根湯本

箱根山は古くから霊山とされ、箱根神社は鎌倉時代北条政子や三代執権北条泰時に信仰され、一代霊場となりました。

二代北条氏綱らもそれにならって箱根神社に帰依(信仰し頼みにする事)し、箱根は東国霊場として発展していきます。江戸時代に霊山参りがブームになると、人々は集団で訪れて箱根湯本の温泉宿に泊まる様になりました。

これ以後、北条氏二代目氏綱は、関東管領上杉家と関東での覇権争いを繰り広げ、関東は戦国時代に突入していくことになります。

そして東国は守護大名の戦国大名化が続きます。

駿河の今川氏親は1510年頃に遠江の守護大名斯波氏の勢力を、叔父の北条早雲の力を借りて打ち破り一掃していました。

( 斯波氏は足利一門で幕府の管領職を務める名門武家です。)

そして叔父にあたる北条早雲にならい、1518年頃遠江で検地を行います。さらに1526年には分国法〝今川仮名目録〟を制定しています。

今川仮名目録は田畑の没収規定、他国商人との契約、所領の売却、質入、負債の取り立て、喧嘩や殺人についてなど多岐に渡り定められたもので、後に名法として多くの戦国大名が参考にするようになります。

今川氏親はとても風雅な人物で、京の貴族たちとの交流も盛んだったとされています。そして氏親は名門貴族の藤原氏出身の寿桂尼(じゅけいに)を正妻にしています。

実は名法今川仮名目録の制定には、寿桂尼が係わっていたのではと考えられています。

こうして今川氏は分国法を定め、検地によって独自に年貢徴収を開始したことで、北条氏に続いて戦国大名化したのです。

こうして東国でいよいよ本格的な戦国時代の幕が開いたのです。

コメント