旅と言えば、神社仏閣巡りは定番です。元気がもらえる「パワースポット」として、旅行の人気コンテンツと言えます。

みなさんがお寺に訪れた際は、仏さま(仏像)にお参りすると思います。仏さまは複数の種類に分けられていて、それぞれ役割を持っています。これを知っておくと、お寺の参拝がより楽しくなります!

仏さまは、如来(にょらい)、菩薩(ぼさつ)、明王(みょうおう)、天部(てんぶ)の4種の分類に分けられます。

如来(にょらい)

人々を救う悟りを開いた仏さまで、仏界の最高位にあります。釈迦如来(しゃかにょらい:仏教の開祖)、毘廬舎那如来(びるしゃなにょらい:すべての仏を統括し、太陽の様な存在とされる)、大日如来(だいにちにょらい:密教の中核としての象徴)、そして阿弥陀如来、薬師如来などいらっしゃいます。

阿弥陀如来

観光地でよく見られるのは阿弥陀如来像です。人々が極楽浄土に行けるように先導を務める役割を持ちます。多くの人々は、あの世で極楽浄土に行けるように、現世で阿弥陀様にお参りしていることになります。

阿弥陀信仰は平安時代後期の時代に貴族から広まりました。「自分たちはおそろしい地獄に落ちる運命にあるが、浄土教の修行をすれば、極楽浄土で往生 (生まれ変わること)できる。」という教えです。

この時代では平等院鳳凰堂を始めとして、阿弥陀如来の姿を目で見えるようにし、心にえがくため、多くの寺院が建立され、阿弥陀如来像が製作されました。

観光で最も有名な阿弥陀如来像と言えば鎌倉の大仏です。他には長野の善光寺、京都の平等院、大原三千院、永観堂などが代表的です。

鎌倉大仏(阿弥陀如来)

毘廬舎那如来

すべての仏を統括し、太陽の様に世界を明るく照らす存在で、仏教界の中心・象徴的存在です。

奈良時代に日本で天然痘が蔓延した際には、聖武天皇が暗い世の中を明るくしてほしいと願い、国家プロジェクトとして、東大寺の奈良の大仏を建造したと言われています。

奈良の大仏(毘盧舎那如来)

大日如来

毘廬舎那如来と同体とされていて、密教(天台宗・真言宗)の最高神とされています。(真言宗は大日如来を本尊とし、天台宗は仏教の開祖・釈迦如来を本尊としているところに違いがあります。)

観光では毘廬舎那如来は東大寺・唐招提寺(奈良市)、大日如来は東寺(京都市)、高野山金剛三昧院・根来寺(和歌山県)などが有名です。特に東寺の立体曼荼羅は素晴らしい密教空間です。

薬師如来

病気平癒を祈願して造られることが多い仏様です。病気治癒、健康長寿、安全祈願など、現世利益をもたらしてくれる仏さまです。

観光では奈良の薬師寺、滋賀の延暦寺(根本中堂)、岩手の黒石寺、山形の立石寺などが代表的です。

薬師寺は世界遺産に認定されています。

飛鳥時代に天武天皇が病の皇后(後の持統天皇)の為に建立を始め、皇后の病が治ったとされているパワースポットです。

また、日本では古来より温泉が病気や怪我を癒す不思議な水として利用されてきました。やがてそれは信仰の対象となり、温泉地で薬師如来の信仰が盛んとなりました。

飯坂温泉薬師如来像

菩薩(ぼさつ)

菩薩は現在修行中の仏さまで、修行しながら人々を救済しています。宝冠やアクセサリーを身に着けていることが多く、物欲を捨てきれない心の現れと言われています。

主に観音菩薩、外からの災いを防ぐ地蔵菩薩、知恵の仏文殊菩薩、未来の如来と言われる弥勒菩薩などいらっしゃいます。

観音菩薩

最も有名な千手観音がよく知られます。現世利益をかなえてくれる仏で、救う相手よって姿を変えるとされています。(馬頭観音、十一面観音など。)

現在修行中である事と、現世で忙しく救済するため、立ち姿が多く、顔や手の数が多い像が多いです。多様な願いをかなえるために、様々な法具を持ちます。

千手観音の千手四十臂(せんじゅよんじゅっぴ)は、40本の手で、数珠・宝鏡・宝弓等の法具を持ち、それぞれが25の法力を持つとされております。

つまり40×25=1,000の役割を果たすことから、千手であることになります。

観光では鎌倉の長谷寺、京都の三十三間堂・清水寺、奈良の法隆寺・東大寺、滋賀の石山寺、福井の羽賀寺などが代表的です。

三十三間堂

地蔵菩薩

死後の世界(いわゆる地獄)で人々を救済すると言われる江戸の六地蔵が有名です。六地蔵は江戸の外れの街にあります。

地蔵菩薩は「境の神」と言われています。古来よりその地の内と外の境目で、外から入ってくる災いを防ぐ役割を担うとされていました。

お寺では、境内をあの世、外はこの世とされています。地蔵はその境を守るため入り口に置かれることが一般的とされています。

また、最も人気があるお地蔵様といえば、巣鴨のとげぬき地蔵です。地蔵菩薩様は秘仏で見ることができませんが、本堂では縦4センチ横1.5センチの和紙に御影(おみかげ)と言われる尊像が描かれたものを授与しており、それを貼ると痛いところが治ると言われています。また水をかけると、自分の悪いところが治る洗い観音も人気です。

観光地で有名なのは東京の六地蔵の一つ真性寺、とげぬき地蔵のある巣鴨の高岩寺、鎌倉の建長寺等

六地蔵の一つ真性寺

明王(みょうおう)

怒れる如来の化身です。優しく説いても救済できない人の前で、怒りの姿で現れます。つまり煩悩の強い人を圧倒的な威力で救ってくれる仏さまです。

不動明王、愛染明王、烏枢沙摩明王、孔雀明王等などいらっしゃいます。

不動明王

最も強力とされる密教の大日如来の化身です。不動明王はただ叱りつけるだけでなく、優しく諭してもくれます。そのため右手には邪悪なものを切る両刃の剣、左手には縛り付ける5色の糸の縄を持っています。また、不動明王は全身から火を発するとされています。

密教の秘法では不動護摩供というものがあります。それは燃える火の中に供物を入れて、その加護を願うという儀式です。

観光では和歌山県高野山、京都の東寺、千葉の成田山新勝寺、京都の峰定寺が代表的です。

成田山新勝寺

烏枢沙摩明王

富山県高岡市の瑞龍寺は北陸で数少ない国宝(山門・仏殿・法堂)の建造物で、烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)を祀ります。

本来は東司(トイレ)に祀られ、不浄を火で清浄にする仏様です。瑞龍寺では東司を250年前に焼失したため、法堂に安置されています。心の浄化はもとより、日々の生活のあらゆる不浄な行いを清めるとされます。

また、烏枢沙摩明王は、子宝に恵まれない人を救うとされています。

戦の多い戦国時代では、男子出生を願うときに祈るのが一般的だったと言われています。

瑞龍寺 国宝の山門 明王像(レプリカ)

天部(てんぶ)

仏界の守護神で数や種類が多いです。元々は古代インドのバラモン教やゾロアスター教の神様たちで、後に〝天部〟として仏教に取り込まれています。

帝釈天、梵天、仁王、阿修羅、毘沙門天、四天王、十二神将、弁財天、大黒天(他)など、数多くいらっしゃいます。

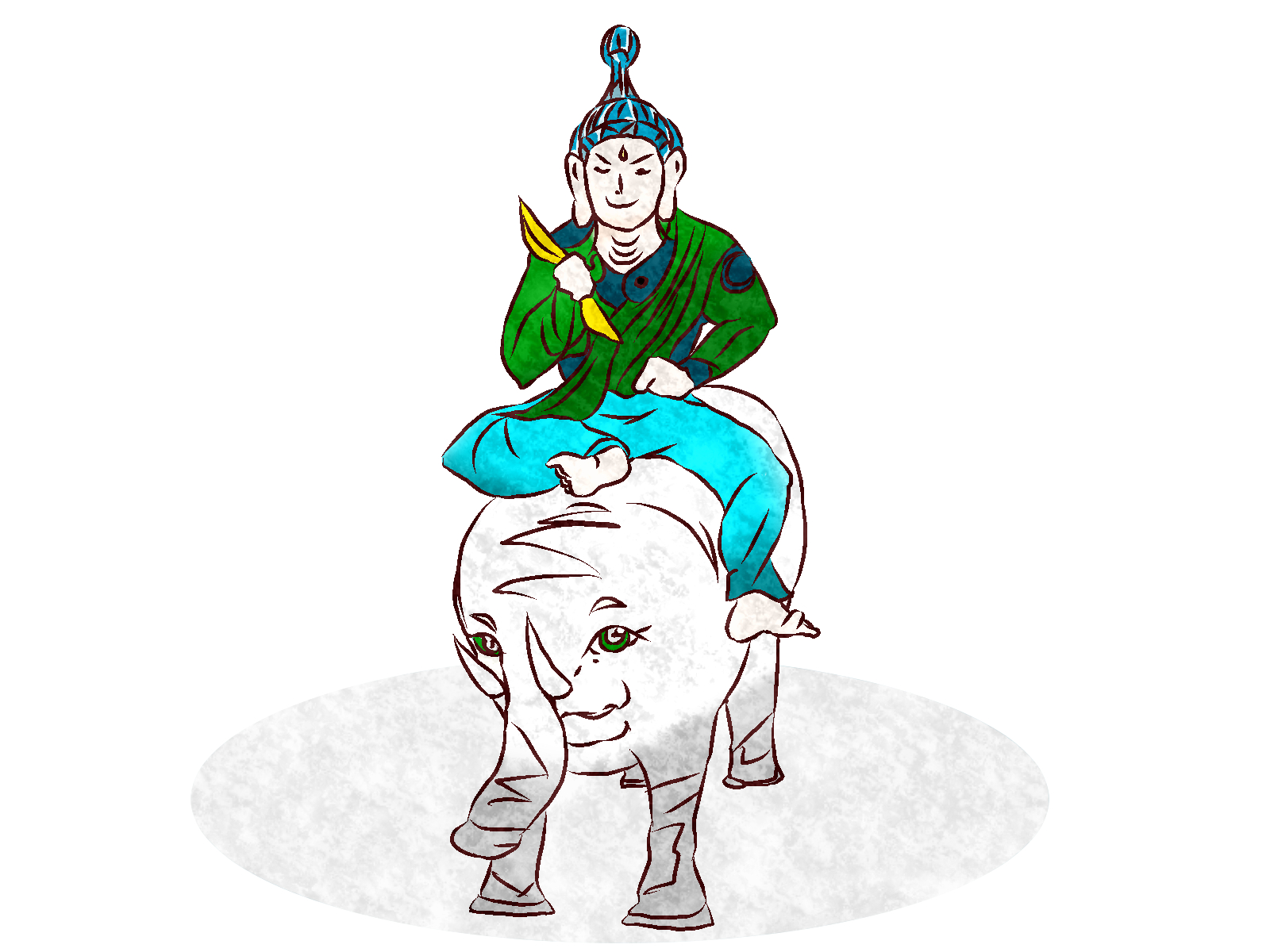

帝釈天 梵天

寅さんでおなじみの帝釈天は、梵天と共に天部界の最強ツートップとして、釈迦如来の脇を守る古代インドの神様です。帝釈天は雷神とされ、武人の甲冑を付けます。梵天は創造神とされ、文人の礼服姿なのが特徴的です。

観光では奈良の興福寺、東京の柴又帝釈天が代表的です。

柴又帝釈天

仁王

参道の途中にある仁王門にいます。口を空けた阿形像(あぎょう=心を開き、真実を見るよう諭す)と、口を閉じた吽形増(うんぎょう=心を閉じて煩悩を断ち切れと迫る)がいます。

仏界の入り口にいる守護神という事で、お寺は仁王門を過ぎると仏界という事になります。

四天王寺の中門(仁王門)

四天王

仏の世界を守るために、四方(東西南北)を見張り、善悪を監視して、仏敵には懲罰を加えます。そして上司である帝釈天に報告する役割を持っています。

四天王の中でも、北方を守る多聞天は、戦勝祈願で多くの信仰を集めました。

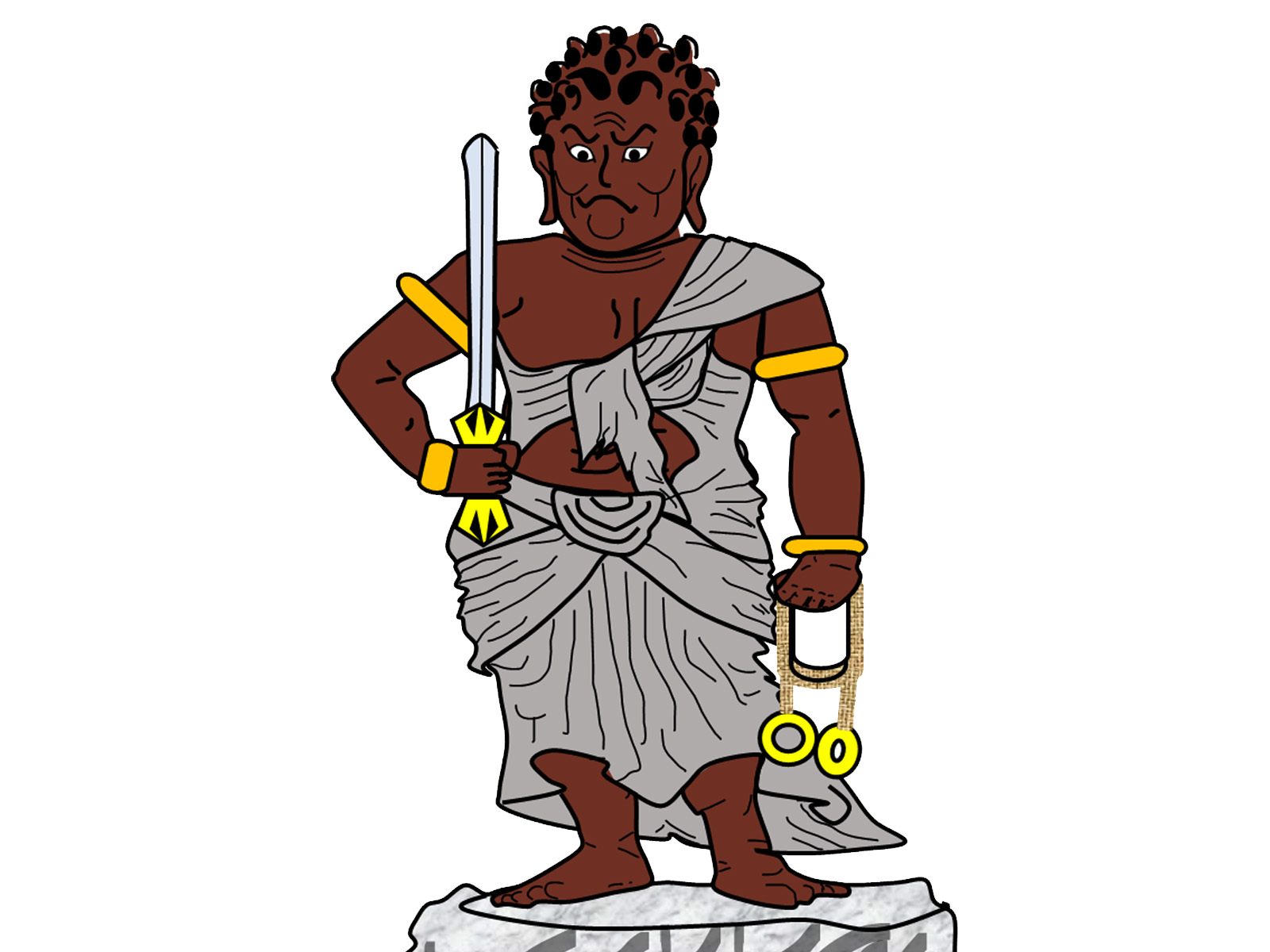

毘沙門天

四方(東西南北)を守護する四天王の中で最強とされる多聞天と同体です。

単体で祀られる場合に、毘沙門天と呼ばれます。

平安時代には京都の北の鞍馬寺に安置され、平安京を守っていました。

観光では京都の鞍馬寺、奈良の東大寺(多聞天・広目天)、岩手の成島毘沙門堂が代表的です。

東大寺の多聞天

弁財天はインドの川の女神です。川のせせらぎから音楽・学問の神として信仰されています。そのため芸事・学者などを目指す方がお参りに来られます。

観光地では江の島(神奈川県)の江島神社・宮島(広島県)の厳島神社・竹生島(滋賀県)竹生神社が有名で、すべて水に縁がある地です。

大黒天 インドでは死神の王とされてましたが、日本では大国主命と同一とされ、福徳の神となりました。打ち出の小槌と大袋を持ち、米俵に乗った姿で知られています。大黒様は子孫繁栄と豊穣がもたらされ、富が得られるとされています。

日本では毘沙門天・弁財天・大黒様は七福神としておなじみです。

十二神将は、人々を病から救う薬師如来の従者です。元はインドの神々でしたが、中国で十二支(干支)と結びつき、時と方角を守護するようになったとされます。

薬師如来が医師ならば、十二神将は救急隊員ということになります。

阿修羅

最後は仏像では最も美少年であると人気の阿修羅像です。

八部衆の一体で、釈迦如来を守護する役割を持ちます。もともとは戦いを繰り広げる修羅場を好む鬼神でしたが、修羅→人間→天と生まれ変わり、3つの顔、修羅(怒り)・人間(感情をコントロール)・天(凛とした表情)を持つといいます。

阿修羅像は天平文化の傑作と呼ばれ、奈良の興福寺国宝館でのみ見学ができます。

阿修羅像(イメージ) 興福寺

以上が主な仏さまの種類です。仏さまの役割について参考にしていただいて、旅を楽しんでください!

コメント