テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ということでお願いします)

仏教の推奨と蘇我氏の専横

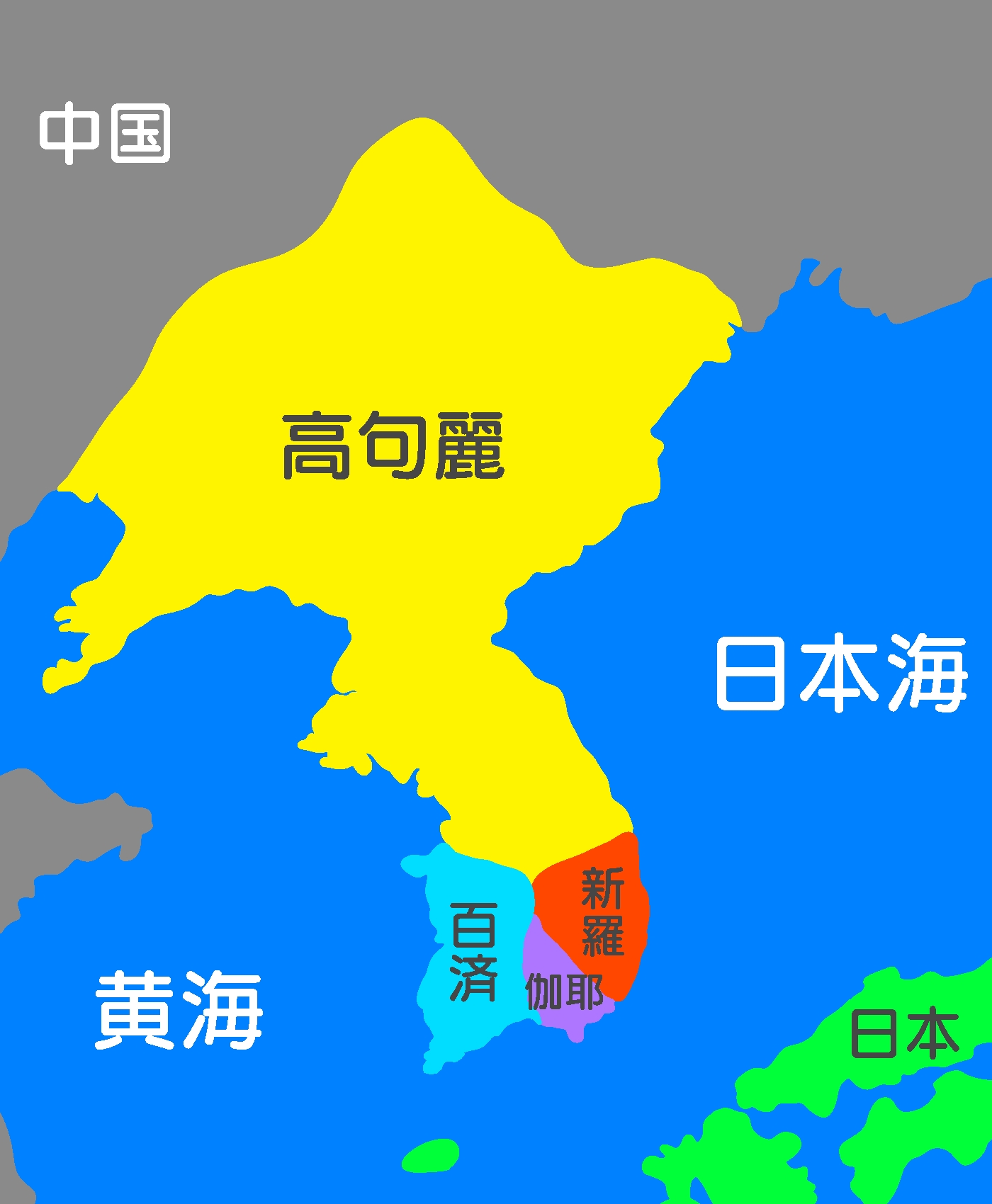

587年 この時代の大和朝廷は蘇我馬子(そがのうまこ)、そして主に軍事を司る物部氏が強い力を持っていました。この時代に大陸(韓半島)から仏教が伝来し、国家統治に仏教を推奨するようになります。

しかしこのことが大和国家に争いをもたらします。蘇我馬子の仏教推奨に反発したのが、天孫降臨以来の重臣邇芸速日命(にぎはやひのみこと)を祖先にもつ物部氏で、大和国家に天照大神が存在するにもかかわらず、異国の神(仏教)を敬うことに反発したのです。

物部氏はもののふという言葉の語源になる程の武勇を持ち、その一族の存亡をかけた戦いは苛烈で、朝廷軍は三度退却をよぎなくされます。

この時、皇族の厩戸皇子(うまやどのおうじ)は蘇我馬子と連合し、朝廷軍を指揮していました。

厩戸皇子は朝廷軍が苦戦する中、仏神の加護にすがり四天王(東南西北の四方を守る守護神)の像を刻んで戦勝を祈ります。

この時厩戸皇子は〝我を助け護りいただければ、仏教の発展の為に寺社を立てる〟と誓いを立てます。そして朝廷軍の勇敢な兵士が物部氏を矢で討ち、見事勝利をおさめたのです。

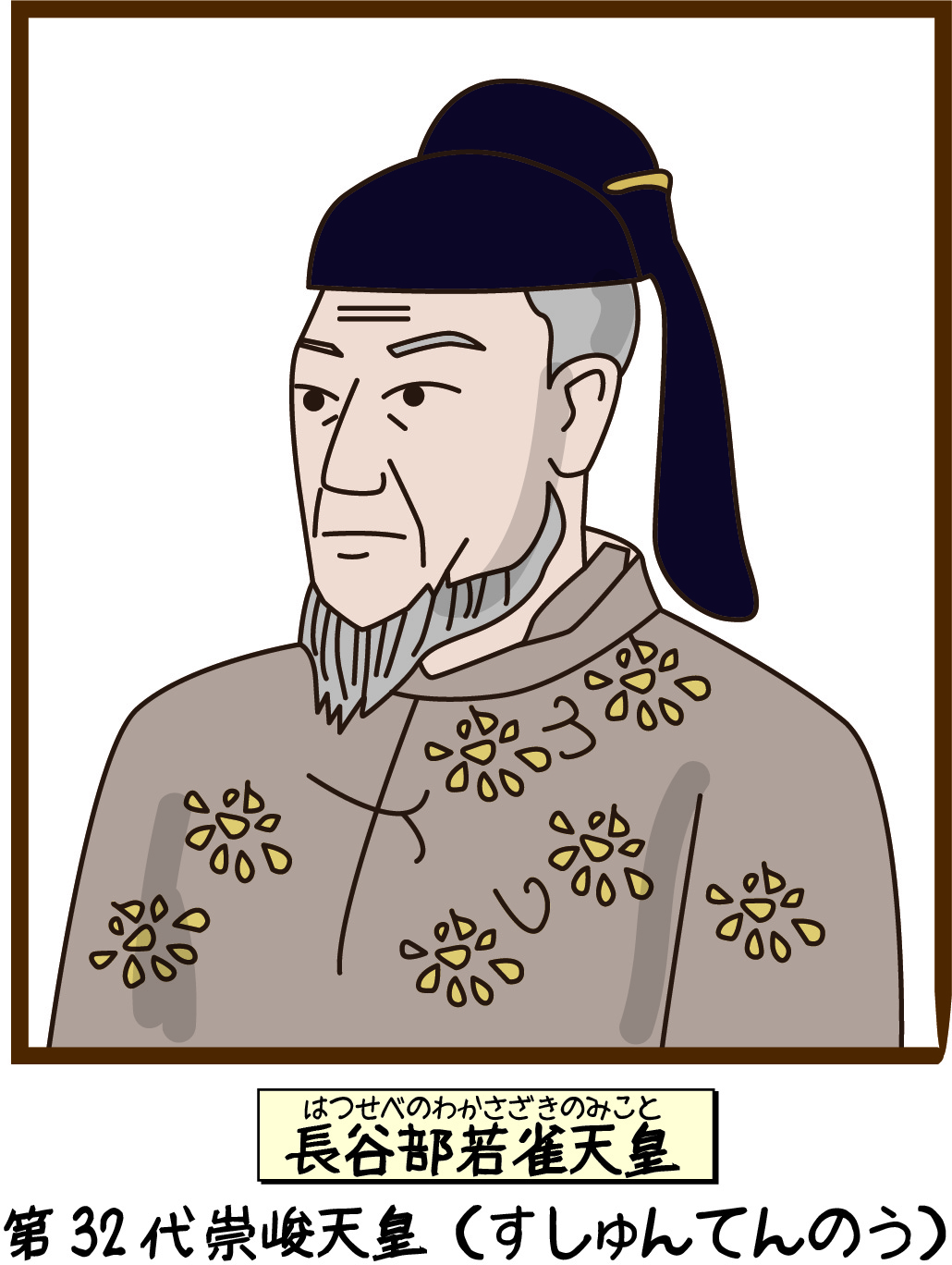

592年 政敵 物部氏を破った蘇我馬子は、専横な振る舞いをするようになり、これをよく思わなかった崇峻天皇(すしゅんてんのう)が公の場で失言(討伐をほのめかす)します。そしてこれに危機感を覚えた蘇我馬子が、逆に崇峻天皇を殺害する大事件が起こったのです。

この時崇峻天皇はまだ皇太子を定めていませんでした。さらに同世代の皇族の中で一番年下だったため、次世代への皇位継承で揉めることになります。

この時代では次世代よりも、兄弟間(同世代)の皇位継承が優先されていたのです。

日本初の女帝誕生

次世代の皇子たちの中で特に期待されていたのは、知識人として評判の高い厩戸皇子(うまやどのおうじ=聖徳太子)でした。しかしこの時厩戸皇子は19歳で、30歳にならないと即位できないルールがあったのです。

そこで厩戸皇子の伯母推古天皇(すいこてんのう)が(中継ぎとして)即位されます。この時、推古天皇は三度断りようやく即位を決意したとされ、女帝は異例なことだったのです。

厩戸皇子(聖徳太子)は皇太子として推古天皇の摂政(せっしょう=幼帝や女帝に変わり政治を主導する役)になり、義理の父である蘇我馬子と共に政権を主導するようになります。

百済から伝来した仏教

聖徳太子と蘇我馬子は国家で仏教を推奨するようになります。聖徳太子は人民の心を仏教で統一することを目指し、蘇我馬子は国の発展が一族の繁栄につながると考えていたのです。

593年 聖徳太子は物部氏との戦の誓いを守り、摂津国(大阪)に四天王寺を建立します。そしてこれ以降聖徳太子が法隆寺や法起寺(奈良市斑鳩町)、蘇我馬子が法興寺(現在の飛鳥寺)の様に寺院建立が次々とおこなわれます。

四天王寺

聖徳太子が593年に建立した日本仏法最初の官寺。南から北へ向かって中門、五重塔、金堂、講堂を一直線に並べ、それを回廊が囲む形式で、6~7世紀の大陸の様式を伝える日本で最も古い建築様式の一つです。

たび重なる戦火や災害に見舞われ建物が焼失、現在の建物は1979年の再建で、創建当時(飛鳥時代)の様式を忠実に再現し、古代の建築様式が今に残るのは貴重といえます。

なお、敷地内には通常非公開の守屋祠があり、丁未の乱で敗れた物部守屋大連、弓削小連、中臣勝海連が祀られています。

法隆寺

世界遺産仏教建造物として優れた設計と装飾美。一度火災にあったものの、再建されて1300年立つ世界最古の木造建築物群です。

西院伽藍の中心は金堂です。国宝に指定される建築の美しさが特徴的で、全体の形は整っており、均等で正方形に近い形をしています。

夢殿は聖徳太子を供養する堂として建てられた八角円堂です。聖徳太子がモデルではないかと言われる救世観音像が、春と秋に期間限定で特別公開されています。

聖徳太子の政治

595年 聖徳太子は高句麗から訪れた僧を学問の師とし、仏教や国際外交について学びます。しかしそれだけでは最新の学びを得られないと考え、当時文化の最先端だった隋(中国)から直接学ぶため、遣隋使の派遣を決めます。

607年 遣隋使 として小野妹子を派遣し、隋との交流が始まります。この時聖徳太子は国書に〝日出ずる処の天子、日没する処の天子に致す〟と記し、隋と大和国家は同じ天子として対等な関係性と主張したのです。

それからしばらくして聖徳太子は留学生を派遣し、隋の優れた文化を学ぶように命じます。そして聖徳太子は隋や韓半島の制度を参考に、才能と功績で冠位を授ける冠位十二階を定めたのです。

これは、氏姓制度(有力豪族が職と身分を世襲する制度)の一部を改めたもので、朝廷が臣下の身分を固定せず、自由に人材登用ができるようにした制度です。また12段階の冠位を色分けしたことで身分を分かりやすくしました。

さらに官僚のために17条の憲法を制定し、道徳的教訓を示します。憲法第3条では天皇の命には必ず従えとあり、12条では民はみな王(天皇)を主としているとあります。これらのことから聖徳太子には、天皇を中心とする統一国家を創る考えがあったのでしょう。

聖徳太子の死と蘇我氏の暗躍

即位を期待されていた聖徳太子は推古天皇よりも先に亡くなり、さらに大臣の蘇我馬子死後、その子の蘇我蝦夷(えみし)が政権を主導するようになります。

(この時代は天皇が生前に譲位することはなかった。)

628年 推古天皇が崩御され、夫(敏達天皇)の外孫(推古天皇とは直接血がつながっていない)の皇子(舒明天皇)が即位します。

この時朝廷では聖徳太子の嫡子山背大兄王が皇太子の有力候補にあがっていました。しかし大臣の蘇我蝦夷は蘇我氏と血縁関係がある、古人大兄皇子(舒明天皇の皇子)を皇太子として推したのです。

そして舒明天皇は次の皇太子を決められないまま崩御され、皇太子問題を一旦保留にし、舒明天皇の皇后が(中継ぎの)女帝として即位(皇極天皇)します。

蘇我氏は政敵となった山背大兄王を恐れるようになり、蘇我蝦夷の子の蘇我入鹿(いるか)は、山背大兄王の家を取り囲み自害に追い込んだのです。

このような強引な行いに 蘇我蝦夷は、世の反発が起こると嘆いたとされます。そして実際この事件が蘇我氏(本家)の滅亡につながるのです。

中大兄皇子と蘇我氏の争い

645年 朝廷の不穏な情勢に天孫降臨以来の重臣で、天児屋命(あめのこやねのみこと)の子孫中臣鎌足(なかとみのかまたり)が、主君と臣下の関係を乱す蘇我氏打倒に立ち上がります。

この頃の中臣鎌足は一族の役職に不満を抱いており、これが大和朝廷の氏姓制度と、蘇我氏の職権乱用による人事介入が原因と考え、現状を変えたい気持ちがあったようです。

そして同じ頃、危機感を持っていたのが皇極天皇の実子、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)です。

蘇我氏が異母兄の古人大兄皇子(母が蘇我氏出身)を皇太子に推していたため、このままでは自分の身が危ないと考えていたのです。

共通の敵を持つ二人(中大兄皇子と中臣鎌足)は蹴鞠を通じて友好を深めて同志になります。二人は蘇我入鹿の従妹蘇我石川麻呂を取り込み、蘇我氏分裂を謀ります。そして暗殺計画を立てて協力者を増やしていくのです。

645年 中大兄皇子は飛鳥の宮殿内での儀礼中、同志の佐伯氏・葛城氏と共に蘇我入鹿に切りかかります。

驚き皇極天皇に命乞いをする蘇我入鹿を前に、中大兄皇子は〝入鹿は天皇家を滅ぼそうとしている〟と訴え、それを聞いた皇極天皇は黙って殿中に立ち去ったとされています。

入鹿暗殺が成功した後、父 蘇我蝦夷は屋敷に火を放ち自害し権勢を奮った蘇我氏(本家)は滅亡したのです。

なおこれ以降、中大兄皇子に協力した蘇我氏(分家)の石川麻呂が大臣になります。皇位継承候補だった古人大兄皇子は庇護者を失い失脚し、皇極天皇は実子の中大兄皇子に皇位につくよう要請します。

しかし慎重な中大兄皇子は中臣鎌足と相談し、自身が皇位簒奪と言われないように、皇極天皇の弟(孝徳天皇)を即位させるように申し出ます。

そして中大兄皇子は皇太子として政治を主導するようなり、中臣鎌足は内臣(最高政治顧問)に任命されたのです。

一方しばらくし、失脚した古人大兄皇子が謀反を起こし、中大兄皇子に討たれます。またその四年後に大臣 蘇我石川麻呂の謀反を密告して処刑します。

また叔父孝徳天皇に対し、政治のブレーン(蘇我石川麻呂)を失ったタイミングで圧力をかけ、それがもとで孝徳天皇は病になったとする説があり、これらのことから中大兄皇子は、目的のためなら味方に対しても非情だったと考えらえます。

中大兄皇子による大化の改新

政治を主導するようになったした中大兄皇子と中臣鎌足が行った政策が公地公民制です。

今まで各地の有力豪族たちが従えていた民を、すべて公民(天下の民)にするため、戸籍の作成を開始したのです。そして地方豪族が代々所有してきた私有地を天下(天皇)のものとしています。

同時に有力豪族の特権だった氏姓制度を廃止し、朝廷の役職が一新され、左大臣・右大臣等の役職が新設されます。

また民には口分田(農地)を支給し納税と奉仕(労働)を義務付けたことで、民は土地を得た代わりに租(税)を治めるようになります。

このように中大兄皇子は聖徳太子の制度を基盤にし、天皇を中心とする統一国家のため中央集権制を整えていくのです。そして大和朝廷初の元号を大化に定めます。これが645年から始められた大化の改新です。

中国)の脅威

大化の改新が行われた背景に、大和国家の安全保障への危機感があったと考えられます。

この当時唐(中国)が韓半島を侵略していたため、隣国の百済と親しくする大和国家も危機感を持つようになり、国家を強化する必要があったのです。

この頃中大兄皇子は、東北から北海道にかけ蝦夷(えみし=朝廷に従わない東方の民)制圧の遠征軍を出します。

遠征軍を率いたのは越国(石川から新潟)を治め、元皇族で臣籍降下(皇族から臣下に降りること)した阿倍氏です。

180~200艘の大水軍を率いた阿倍比羅夫(あべのひらふ)は、東北(秋田・津軽)方面に向かい、大軍団の圧力で融和による統治に成功します。

さらに遠征は北海道まで行われました。この遠征の成果は東北の港を抑えたこと、さらに近いうちに起きる唐(中国)との戦いに向けた水軍の演習であったと考えられます。なお、この時北海道に設置された政庁は、現在のニセコあたりとされています。

この頃、中大兄皇子により常陸国(茨城県)の鹿島神宮の社殿が整備されています。この地には日本神話の神 建御雷神(たけみかづち)が祀られ、初代神武天皇の東方遠征時に、建御雷神が剣を与え助けたとされてました。

中大兄皇子は武神として崇められる建御雷神を信奉することで、軍の士気を高めようと考えたのでしょう。以後鹿島神宮がある香島郡(鹿島)は神郡(郡全体が特定の神社の所領・神域とすること)に定められています。

鹿島神宮

日本建国・武道の神様「武甕槌大神」を御祭神とする、神武天皇元年創建の由緒ある神社です。奈良、平安の頃には国の守護神として篤く信仰され、20年に一度社殿を建て替える造営遷宮も行われました。

中世~近世では源頼朝、徳川家康など武将の尊崇を集め、武神として仰がれるようになります。本殿・石の間・幣殿・拝殿の4棟からなる社殿は、1619年徳川秀忠公が寄進したもので、重要文化財に指定されています。

日本三大楼門の一つに数えられる楼門は、高さ約13m、重要文化財に指定されています。

韓半島の白村江の戦いに敗れた後、天智天皇は九州に防人を派遣します。東国で集められた防人は鹿島神宮で旅の安全と無事に故郷へ帰れることを祈って出発しました。これが“鹿島立ち”の起源です。

中大兄皇子は東北制圧後、唐(中国)の侵略の危機にある百済救援のため、韓半島へ遠征軍を派遣します。白村江(はくすきのえ)の戦いです。

しかし阿倍比羅夫が率いた水軍は、唐・新羅に果敢に戦いを挑みましたが、共同軍の百済の仲間割れや、白村江の潮の満ち引き等に翻弄され大敗を喫します。

唐水軍の火矢で倭の水軍400隻が炎上し、多くの将を失ったとされます。中大兄皇子は百済救援をあきらめ、唐と和平を結び滅亡した百済の民を受け入れたのです。

しばらくして中大兄皇子は飛鳥から大津に遷都を行います。これは唐の侵略に備えて、海に近い飛鳥からより遠い大津に都を移したと考えられます。そして668年 中大兄皇子は遷都後の大津宮で即位(天智天皇)されたのです。

天智天皇の文化的功績

即位後の天智天皇の功績として、日本で初めて都に学校制度を作り、さらに漏刻(水時計)を作り民に時間を示したことがあります。

また、天智天皇が詠まれた〝秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ〟は、小倉百人一首の巻頭歌として国民に親しまれ、歌かるたの祖神としても仰がれるようになります。

このように文化的発展を遂げていた大津宮の跡地には、1940年に近代神社建築の代表となる近江神宮が建立されます。近江神宮ではかるたの甲子園と呼ばれる高校生かるた選手権大会が行われ、映画ちはやぶるの舞台として話題になりました。

近江神宮

社殿は近江造り・昭和造りといわれ、近代神社建築の代表として登録文化財に指定。

御祭神の天智天皇は、運命を開いて行く開運、そして時の神様、導きの神様としての御神徳を併せ持ち、学業成就、試験合格、心願成就、開運、必勝、災難除けなどの、人々の祈りや願いをお聞き届けいただける神様と言われています。

側近中臣鎌足の死

669年 天智天皇の側近中臣鎌足が病で重体に陥ります。

天智天皇は中臣鎌足の多大な功績に対し大臣の位を授け、藤原という特別な姓をあたえます。これが後の世まで続く貴族 藤原氏の始まりです。

しかし中臣鎌足はその年のうちに亡くなります。死の間際、天智天皇から何か望みはあるかと尋ねられた鎌足は、〝軍国に努めなし、葬儀はできるだけ手軽にしてください〟と答えたとされ、死の間際まで白村江の敗戦の責任を感じていたのです。

大海人皇子の政権入り

天智天皇は唐の侵攻に備えて九州大宰府の防備を固め、阿倍比羅夫を長官に任命し、防人(さきもり=九州防備のため主に東国で徴兵された兵)を配備します。同時にこの頃より有力豪族たちによる白村江の敗戦への反発が始まったのです。

天智天皇は弟の大海人皇子(おおあまとおうじ)を政権に加わえて自身の後継者にします。側近の中臣鎌足亡き今、この危機を兄弟で連携し乗り切ろうと考えたのです。

少し昔に遡り657年に天智天皇は大海人皇子に娘を嫁がせています。天智天皇はその頃から兄弟連携を重要視していたのです。

天智天皇の後継者問題

670年 全国の戸籍が完成し、民を朝廷が管理する中央集権体制が整いました。これによって天智天皇の残る願いは嫡子の大友皇子への皇位継承になったのです。

自身の死期を感じた天智天皇は、成長した大友皇子を太政大臣に任命します。太政大臣はこの時初めて設けられた役職で、これに合わせ大物豪族の蘇我氏や中臣氏等5名を大友皇子を補佐する側近に任じています。

大友皇子は風采が良く文武に才があり、天智天皇は親として実子を引き立てたくなったと考えられます。

当初天智天皇が中臣鎌足と描いた計画は、まず弟 大海人皇子に皇位を譲り、その皇太子を大友皇子(天智天皇の皇子)とする予定だったと考えられます。しかし計画は中臣鎌足の死によって思わぬ方向に進むことになるのです。

中臣鎌足が亡くなったことで、天智天皇には迷いが生じたのです。なにしろ自分が死んだ後に大海人皇子が大友皇子を皇太子にするとは限らないのです。

実のところ大海人皇子は民から人望がある好人物で、白村江の敗戦以降天智天皇への不信感が高まり、民の多くは大海人皇子に期待していたのです。

671年 天智天皇は病に倒れ、大海人皇子を呼び出します。天智天皇は大海人皇子に、即位後に大友皇子を皇太子にするように頼んだとされます。

しかしそれでは大海人皇子の皇子が即位できないことになります。大海人皇子はこのことに悩み、またもし天智天皇に心変わりがあると身が危ないと思い、自ら出家を申し出て、妻の鸕野讚良と幼い皇子たちを伴い急いで吉野山に出発したのです。

天智天皇の身内(弟と娘)である大海人皇子と鸕野讚良は、天智天皇の非情さをよく知っていたため、過去粛清された異母兄古人大兄皇子のことを思い出したのでしょう。

奈良吉野山

飛鳥時代の吉野山は大和(奈良)にありながら別世界という認識で、山によって隔絶され、悟りを開くための地とみなされていました。

日本初の大規模内乱壬申の乱

672年 天智天皇が崩御された後、大友皇子と大海人皇子の間で皇位を巡る争いが勃発します。

争いの原因は大友皇子の重臣たちが〝大海人皇子を吉野に行かせたのは虎に翼をつけて放ったようなもの〟と危惧し、飛鳥内に警備網を敷いたことです。

これを知った大海人皇子は〝出家したにもかかわらず、このような仕打ちを受けこのまま滅亡してなるものか〟と決起したのです。大海人皇子は妻の鸕野讚良と幼い皇子たちを伴って吉野を出発します。

大変な道のりを経て伊勢についた大海人皇子は、暗雲からのぞいた太陽を拝んだとされています。伊勢は天皇家のルーツである天照信仰の地だったため、天照大神に戦の勝利を願ったと考えられています。

大海人皇子は木曽川・長良川・揖斐川の河口にあり、撤退ルートの伊勢湾にも面する水上交通の要所 桑名に本拠地を設けました。

そして大海人皇子は妻と幼い皇子を桑名に残し、最前線の地(岐阜市のあたり)まで進軍して大友皇子との決戦に臨んだのです。

この時に大海人皇子の軍は数万にまで膨れ上がっていました。このように大規模となった背景に、大化の改新で朝廷に土地と民を奪われた地方豪族の不満がありました。多くの地方豪族たちは大海人皇子に変革を期待していたのです。

大海人皇子は本軍の他、妻の鸕野讚良が桑名から後方支援を行う二面作戦に出ます。戦は高安城(奈良県生駒郡)で一進一退になりますが、ここで朝廷軍に内部分裂が起こります。

朝廷軍は大海人皇子・鸕野讚良・反乱した軍等三方面の総攻撃を受け総崩れとなり、大友皇子は山前(現在の大山崎)で自害したのです。この戦後朝廷の大物豪族蘇我氏等が粛清され、豪族たちは弱体化します。

後に大友皇子の供養のために寺院が建立されます。この時に天武天皇から賜った寺名が園城寺(おんじょうじ)、後の世では三井寺と呼ばれる寺院です。

園城寺・三井寺(おんじょうじ)

園城寺の境内には天智天皇・天武天皇・持統天皇が誕生された際に、産湯に用いられた霊泉があったことから「御井(みい)の寺」と呼ばれていました。

天武天皇と鸕野讚良皇后の共同政治

天武天皇と鸕野讚良皇后

673年 壬申の乱終結後、飛鳥に戻った大海人皇子は新宮殿で即位(天武天皇)します。そして鸕野讚良は皇后となり、二人で共同政治を行うようになります。

天武天皇は左大臣・右大臣を任命せず、聡明である鸕野讚良を信頼し頼りにします。そして二人が行った共同政治は飴とムチを上手く使い分けたものだったのです。

まず地方豪族の不満を解消するため、人材登用の門戸を広げ地方出身者でも才能があれば公平に採用されるようにします。

また旧制度で形骸化した氏姓制度を完全に撤廃し、新たに八姓(真人・朝臣・宿禰 等の位)を定めて組織再編を行います。この時旧来の有力豪族には、朝臣・宿禰などの高い位を与える配慮を行っています。

地方豪族への配慮を行う一方で、天皇を中心とする中央集権制を推し進めています。大豪族を分割して氏の上(族長)を増やし、有力豪族の力を削いで管理しやすくしたのです。

そして有力豪族には飛鳥への移住を促し、さらに反乱を防ぐため大弓など一部の武具を役所が管理するようにします。一方都の官人たちに武器・馬を備えさせ、軍の強化を図ったのです。

天武天皇は新たな法制度 飛鳥浄御原令の編纂を開始します。この法令では大和朝廷の国号を改め日本とし、王の称号をこれまでの大王(おおきみ)から天皇に改めます。天皇は皇帝より上位の概念とされ、唐(中国)への対抗意識があったと考えられます。

国家仏教の推進

天武天皇は神祇祭祀(公的な神祭り)の整備に取り組みます。壬申の乱での思い出の地伊勢に、天照大神を祭神とした社殿整備を行います。

そして天照大神を最高神で祖先神(天皇家の氏神)にあらためて位置づけ、皇女を斎王(さいおう=天皇に代わって伊勢神宮の天照大神に仕える未婚の皇族女性)とし、神宮建立による国家の安定を図っています。

なお、この前後から朝廷で代々祭祀を司る中臣氏が、伊勢神宮の神職に就くようになります。

伊勢神宮

およそ2000年前天照大御神の神託(神のお告げ)によって、五十鈴川上流の現在地に祠を建てて祀ったのが皇大神宮の始まりといいます。

お祭りに際してその都度新たにたてられる建物、つまり神宮と呼ばれるほど大きな規模になったのは天武天皇から持統天皇の時代で、20年に一度の大祭神宮式年遷宮もその時代に始まりました。

内宮の入口である宇治橋をわたり、玉砂利を敷き詰めた長い参道を進むとそこは神域。「心のふるさと」と称される日本の原風景が広がります。

天武天皇は全国各地に仏像を設置するよう命じ、国を上げて仏教を推奨する国家仏教(国家に保護された仏教)の礎を築きます。

それと同時に国家の文化事業として、古事記と日本書紀編纂を開始します。古事記は天皇家の歴史とその正当性を示すため、日本書紀は諸外国に示す日本の正史にするためとされています。この事業は約40年の期間をかけ完成を迎えることになります。

日本の国家制度が着々と築かれる中、天武天皇の大切なパートナーの鸕野讚良皇后が病にかかります。

天武天皇は皇后の快癒を願って古来より医薬の仏とされる、薬師如来を祀り薬師寺の建立を開始します。

天武天皇にとって鸕野讚良皇后は妻としてだけでなく、壬申の乱を戦った戦友、また才覚のある政治パートナーでもあり、かけがえのない存在だったのです。

薬師寺

薬師寺 法相宗の大本山。古都奈良の文化財の一つとして世界遺産に登録されています。

1976年に復興した見事な金堂のご本尊は薬師如来、病気平癒を祈願して造像されることが多い、現世利益の仏様です。白鳳期を代表する最高傑作と言われています。

薬師寺は1300年歴史のなかで、火災や地震などでお堂のほとんどが失われてきました。

しかし東塔は、薬師寺創建当初から唯一現存し、平城京最古の建造物として国宝に指定されています。

天武天皇の願いが通じたのか、鸕野讚良皇后は回復されました。しかし薬師寺完成間近になり、今度は天武天皇が病に倒れそのまま崩御されたのです。

(薬師寺は鸕野讚良皇后が引き継いで完成させます。)

鸕野讚良皇后は、実子の草壁皇子が若すぎるため自ら皇后として政務を行います。天武天皇を失った鸕野讚良皇后の願いは、草壁皇子に皇位を引き継ぐことになったのです。

しかしその草壁皇子は即位する前に亡くなってしまいます。そこで鸕野讚良皇后は孫の軽皇子(かるのみこ)を擁立するために即位(持統天皇)されます。

持統天皇による軽皇子の擁立

694年 即位した持統天皇は遷都を行います。新たな都藤原京(奈良県橿原市)は大規模で、多くの豪族たちを移住させる計画でした。藤原京は唐(中国)の都城を参考にし、日本で初めての本格的城郭をめぐらした都になるのです。

持統天皇は遷都後に15歳の軽皇子を皇太子にするよう図りますが、この強引な行いは朝廷内の反発を受けます。なにしろ健在の天武天皇の皇子や、天智天皇の皇子にも即位の権利があるのです。

そこで持統天皇はかつての父(天智天皇)の懐刀中臣鎌足の子、藤原不比等(ふじわらふひと)を抜擢し、藤原京で続く都の造営と、軽皇子(かるのみこ)の立太子実現を指示します。

藤原不比等は持統天皇の期待に応え、藤原京の造営を進めながら群臣をまとめ、持統天皇と共に諸皇子との話し合いにのぞみ、最終的に年長で最も発言に重みをもつ天智天皇の孫 葛野王(かどののおう)が支持したことで、軽皇子の立太子が決定したのです。

それから半年後、持統天皇は譲位されて軽皇子が即位(文武天皇)されます。こうして長きに渡る持統天皇の願いが実現し、持統上皇は文武天皇の後見人になったのです。

持統天皇と万葉集

持統上皇は譲位後は政治から離れ、文化事業の万葉集編纂に取りかかります。

万葉集

万葉集編纂は持統上皇の発案で、1巻・2巻は各天皇ごとの歌が配列された、歌による天皇列伝とされています。

内容は公的行事や事件に関するものが多く、例えば唐・新羅との白村江の戦いの歌や、九州を守る防人歌(さきもりのうた)などが知られます。

万葉集は天武天皇が編纂した日本書紀と内容が重なり、歌で国家の歴史を表わしたものと考えられます。(その中でも天智天皇から持統天皇までの間の歌が多い)

この時代はまだ文学が普及しておらず、和歌が文化として浸透していました。そこで持統上皇は、父天智天皇以降の天皇家の歴史を、世間に広めるため和歌で残したと考えられます。

飛鳥時代の歌人は柿本人麻呂(かきのもとひとまろ)が有名で、万葉集には柿本人麻呂作の草壁挽歌が収められます。

これは持統上皇の夫 天武天皇を、国家の基礎を築いた日の皇子(日の神の子)と称する歌、そして若くして亡くなった実子草壁皇子への想いが綴られたもので、柿本人麻呂は持統上皇の意を受けて天武天皇を神格化したと考えられます。

また宮廷歌人の額田王(ぬかたのおおきみ)は、夫の天智天皇に変わり歌を詠み、韓半島の出兵では士気を鼓舞した歌、大津宮遷都の際には飛鳥への別れを惜しむ歌など、厳しい政治の舞台を華やかな歌で盛り上げる役を担ってました。

なお、万葉集には万葉仮名が使用されています。これは中国から伝来した漢字がもつ本来の意味ではなく、主に音読みで使用したものです。例えば、山(やま)を也末(やま)の様に。

万葉仮名は、漢字の意味を調べないといけない漢文と違い読みやすく、おかげで万葉集は広く世に広まったのです。

万葉集の編纂は、持統上皇から妹の元明天皇さらにその娘元正天皇と、女性天皇に受け継がれて759年に歌人大伴家持(おおとものやかもち)により全20巻が完成されたのです。

コメント