テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています。(なお、諸説ありでよろしくお願いいたします。)

今川義元の独立国宣言

1550年 この時代の注目すべき人物は 駿河・遠江の大名今川義元(いまがわよしもと)です。

今川義元は巧みな外交戦略と法整備、さらに軍の組織化などの統治システムをつくりあげ、戦国大名の中でも抜きんでた存在感を示していました。

1553年 駿河国法の今川仮名目録に新たな項目が追加されます。

もともと今川仮名目録は、裁判で領民を裁く法の規範を示したものでした。

今回新たに追加されたのは、軍の組織化のための制度強化と、商人や百姓に対する支配(禁止事項の定め等)、さらに地方都市の権益を守るため、幕府権力を排除することを示すものです。

中でも守護による幕府権力の排除は、室町幕府に対する独立国宣言と言えます。この頃の今川氏は幕府権威に頼らず、大義名分も必要としない程に強大な力を持っていたのです。

今川仮名目録の追加制定後、駿河に大勢の人々が集まり始めます。

その理由として、駿河は安倍金山で発展する華やかな都市であったこと、また義元の母 寿桂尼(じゅけいに)が京の公家(藤原氏)出身だったこともあり、連歌やお茶等の京公家文化が発展し、都との文化交流が盛んだったこと、さらに駿河は東海道という交通の要所だった事などがあげられます。

駿河では流入してきた新規参入者に新たな土地を新規開拓させ、優れた法で統治して領民の争い毎を抑え、街はますます発展し賑わいが増していくのです。

しかし皮肉なことに国が発展しすぎたことで今川義元はある決断を迫られました。

それは人口増加による食料不足の解決です。そしてその手段として、土地は肥沃かつ商業が盛んで豊かな尾張への侵攻を決意するのです。

ちなみに後の時代の太閤検地では、駿河1国の石高は15万石、対して尾張1国の石高は54万石もあったとされています。

1554年 尾張侵攻に向け今川義元と軍師の太原雪斎は、巧みな外交手腕によって親族関係の北条氏と、婚姻同盟を結ぶ甲斐武田氏との間で、三国間の和平協定甲相駿三国同盟を締結させます。

これまで幾度も小競り合いを繰り返した三国は、互いの背後を守り合う関係になったのです。

実はこの同盟の成立にはある人物の存在が影響しています。それは越後の長尾景虎(上杉謙信)です。

1550年 長尾景虎は京へ上洛し、将軍義輝の後ろ盾を得て、激しい内乱状態にあった越後を統一していました。それから世にその名が知られる様になっていたのです。

長尾景虎は、信濃に侵攻していた武田氏と、関東で管領山内上杉家(長尾氏の主家)と争っていた北条氏と敵対関係にありました。

今川義元は甲相駿三国同盟で越後の長尾景虎に対抗すべきと、武田晴信(信玄)と北条氏康を直接会談で説得したとされています。

こうして後顧の憂いを除いた今川義元は、これまでの軍の常識を変える三万人の大軍団の編成を行います。

これまで守護大名は、大戦が行われる時に土倉(金貸し)から借金をして農兵(臨時兵)を徴兵して軍を編成していました。

その際に幕府や朝廷の大義名分(後援)を得ることで、少しでも多くの兵を集めて、敵より優位に立てるようにしていたのです。(不利な側に兵が集まらないのが一般的でした。)

その戦国の常識を一変させたのが、今川氏の〝寄り親寄り子制度〟です。

これは大名から領地を分けられた寄り親(専業武士)が、寄り子(兼業農兵)を日常的に養う(仕事を与え給金を払う)ことで組織化し、寄り親の集合で寄り子が集まる、統制のとれた大軍団の編成を可能にしたものです。

戦国大名たちの領国経営

大名は戦に臨む際には農兵を雇う他、兵糧を準備する必要がありました。そのため資金を持つ大名ほど戦が強く、資金力が勝敗を決定づけることがありました。つまり領国経営の下手な大名は、経営上手な大名に敗れて没落するのです。

この時代の有力な戦国大名は、年貢以外に〝独自の収入源〟を持つことで多くの資金を集めていました。

例をあげると、駿河の今川義元は金山と東海道の通行料、そして人口を増やし農地の新規開拓を行いました。

西国では周防の大内氏が公用(くよう)という、公的権力による(年貢以外の)税の徴収を行っていました。

これは古くから(平安時代)から周防を支配してきた、大内氏の支配力があってこそ可能だったものです。

関東を支配する北条氏康は正確な検地を行い、田畠に対して正確に年貢をとるようにしていました。(通常は大雑把な年貢徴収が行われていたとされています。)

しかし農民が苦しい時期に減税を行うなど、公正に領国経営を行ったとされています。また関東で唯一国際貿易(中国 )を行っていたことで貨幣流通が盛んだったとされています。

越後の長尾景虎は特産品の青苧(あおそ)から繊維をとり、衣服の材料として加工し、質の良い品を、京の公家に納めることで莫大な収益をあげていたようです。

美濃の斎藤道三は城下町を整備し、商人や工人たちの安全を確保した上で流通と商業を盛んにしました。

さらに領内では商人の縄張り争いを排除し、自由な商売(初期の楽市)ができるようし、市場を盛んにしました。

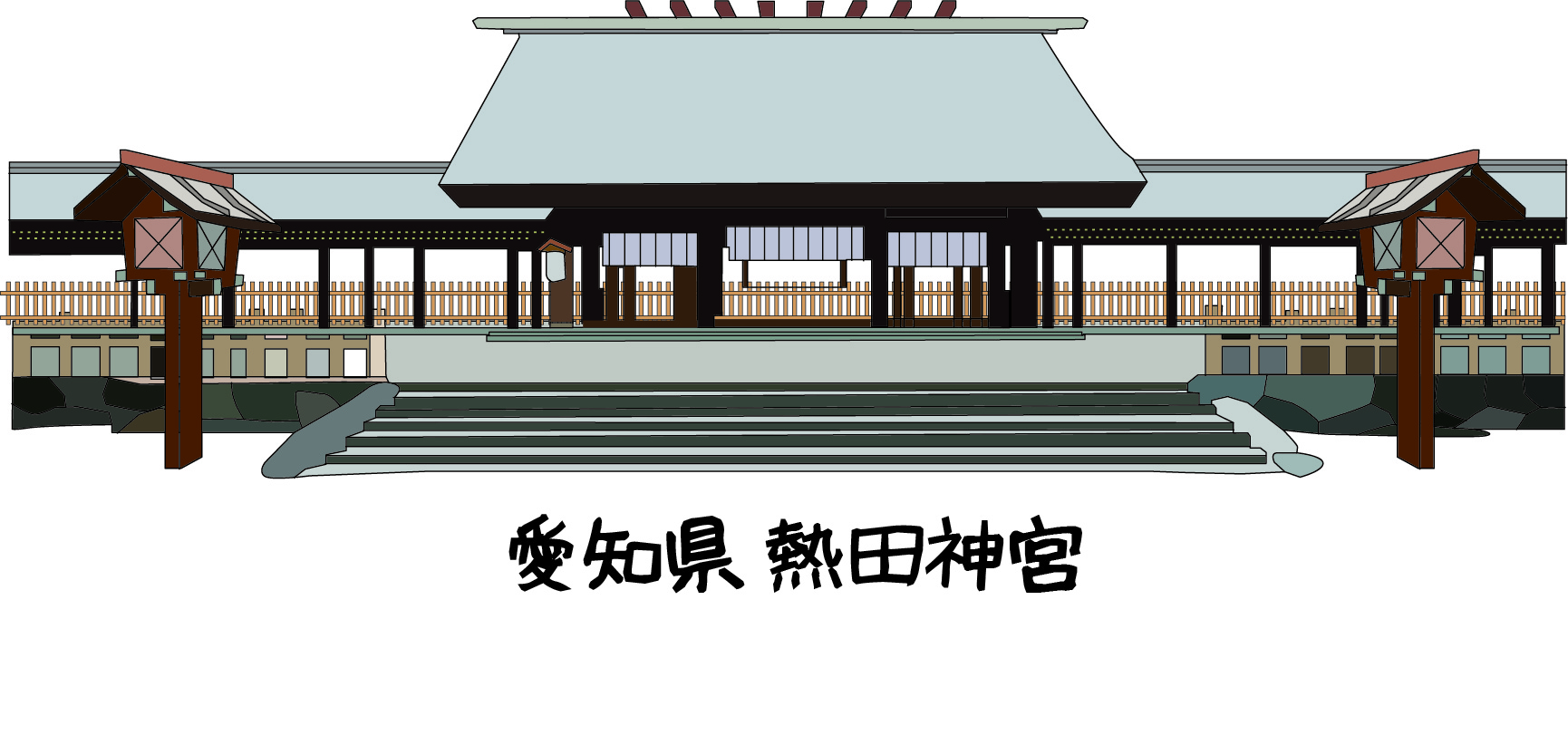

そして尾張の織田信長は、父(信秀)の代から津島や熱田の商人たちの税を免除する特権を与えて支援し、流通と商業を盛んにしていました。これを現代風に言うと〝先行投資〟を行っていたのです。

熱田と津島は宗教都市(熱田神宮・津島神社)という土地柄で、そもそも人が集まる地域で商業と流通がどんどん盛んになっていきました。その結果、商人たちから織田家に礼銭や上納金が返ってくることで、尾張の領国は経営が潤っていたのでした。

このようにして戦国大名たちは、年貢に頼らない領国経営を行うことで、戦に勝つ力をつけていたのでした。

斉藤道三と織田信長の同盟・尾張統一へ

1551年 尾張で織田信秀(おだのぶひで)が病で亡くなり、その子の織田信長(おだのぶなが)が跡を継ぎます。

織田信長

織田信長は隣国美濃の戦国大名 斉藤道三の娘(濃姫)と結婚し、1553年に道三と正徳寺(愛知県一宮市冨田)で会見を行います。

織田信長と斉藤道三には、共通の価値観があります。

京の商人の家系から出世した斉藤道三と、父(信秀)が商業と流通で勢力を築く姿を見てきた信長は、共に商業と流通による経済の力を理解した戦国大名だったのです。

斉藤道三と織田信長は強力な同盟を結び、そのおかげで家督を継いだばかりの信長は、周囲からの侵攻を受けることがなかったのです。

織田信長はこの安定し期間に、家督を継がない商家の次男や三男たちを召し抱え、親衛隊を結成します。彼らを専任武士として戦闘集団を組織したのです。

1554年 尾張で下剋上が起こります。

尾張守護の斯波氏(足利一門)に対し、守護代の織田氏が謀反を起こしたのです。

おそらくこの頃の斯波氏には守護として尾張を治める力がすでになかったのでしょう。

信長はこれをチャンスと考え、生き残った斯波氏の嫡男を匿い、主君(斯波氏)の仇討ちという大義名分を掲げ織田一族と戦います。この戦では信長親衛隊が大いに活躍したといいます。

この戦で勝利した信長は事実上の尾張守護代になったのです。

九州 キリスト教と南蛮貿易

この頃は全国各地で争いの火ぶたが切られています。

たとえば九州では、後の時代の島津氏と大友氏の大戦豊薩合戦(ほうさつかっせん1586年)の火種がくすぶり始めます。

この頃の薩摩の守護大名の島津氏は、鎌倉時代の源頼朝以来の名門武士で、その前は最高貴族の藤原氏に仕えていました。

鎌倉時代に源頼朝の命で九州守護になり、同じ御家人の大友氏や少弐氏と共に、九州統治の役を担っていました。

島津氏は、出雲の石見銀山からの銀産出の影響で、国際貿易が盛んになっていた流れを利用し、自国の資源である〝硫黄島の火薬原料〟を世界に輸出し始めます。

そんな折に薩摩に重要人物が訪れます。ポルトガルイエズス会宣教師 フランシスコ・ザビエルです。

ザビエルはポルトガルが支配していた、マラッカ(マレーシア)で布教中に、先に日本を訪れていた商人から、日本の大名はキリスト教に関心を示しているという情報を聞き、布教に訪れたのでした。

ザビエルはまずポルトガル商人が懇意にする島津氏と交渉し、薩摩までのキリスト教布教の許しを得て、約1年間の布教活動を行います。

そして薩摩では約100名ほどの信者を得ることができたようです。宣教師たちは〝モーゼの十戒〟を日本語に直して説明を行い、神様のことは〝天道〟天国のことは〝極楽〟と訳し、日本人には抵抗なく受け入れられたとされています。

日本の人々は、キリスト教を仏教の一派だと捉えていたと考えられます。

しばらく後に宣教師たちは神を〝デウス〟と言い直すようになります。この布教活動の影響から、薩摩にポルトガル船が来航するようになり、本格的に南蛮貿易が始まるのです。

鹿児島 ザビエル公園

鹿児島のザビエル公園は、フランシスコ・ザビエルが初めて日本で訪れた地で、ここが日本のキリスト教伝来の地となります。明治時代に建てられたザビエル教会の、石造りの旧聖堂の一部と、ザビエルの胸像が公園内に残されています。

しかし、しばらくすると薩摩の仏教寺院の反発が起こり始めます。さらにザビエルは布教の最終目標は京に定めていたため、彼らは薩摩を離れて北九州に移動してしまいます。

そこで島津氏は北九州侵攻を考えるようになり、そのためにまず薩摩の国人(地方豪族)を討って薩摩の統一に動き出したのです。

そんな中で、北九州ではザビエルの布教活動は順調に進んでいました。しかし平戸に訪れたポルトガル商人と日本商人の争いが勃発し、ポルトガル船は平戸をさけて肥前国(長崎市)へ向かうのです。

ポルトガル船は肥前国で横瀬浦・福田浦など拠点を転々とし、最終的には日本初のキリシタン大名大村氏の拠点の長崎に落ちついたのです。

ここで、貿易都市長崎が誕生します。この時代でキリスト教の布教と莫大な利益をもたらす南蛮貿易がセットになったのです。

長崎港

その後のザビエルは、平戸の布教活動を切り上げて周防(山口県)の大内氏のもとで布教活動を行い、その支援を受け念願の京に到着しました。

しかし京は応仁の乱以降荒れ果て、天皇や将軍の権威が失われていたことから、ザビエルは再び周防(山口県)に戻って布教を続け1551年に日本を離れたのです。

世界遺産 平戸の聖地と集落

平戸の聖地と集落は、禁教期に潜伏したキリシタンの集落、つまり〝隠れキリシタン〟として江戸時代に弾圧を受けた歴史遺産が、2018年に世界文化遺産登録されました。

平戸は室町時代から始まり、安土桃山時代から江戸時代にかけて、南蛮貿易の拠点となった地で、南蛮文化やキリスト教が伝来した土地でもあります。

平戸ザビエル記念教会

現在も平戸城や、平戸のシンボルとなるザビエル記念教会(1913年建造、フランシスコ・ザビエルの平戸来訪を記念して建てられた。)世界遺産ではありませんが、平戸のキリシタン文化を知る上で重要な施設です。

実は北九州守護の大友宗麟は、ザビエルの帰国時に家臣をポルトガル国王への使者として同船させていました。贈答品を送り、南蛮貿易の活性化を求めたと考えられます。これが日本のヨーロッパ外交の始まりとなったのです。

中国地方の覇権争い、大内氏と毛利氏

周防(山口県)の大内氏は、銀を大量に算出する出雲の石見銀山と、国際貿易港博多を領地に持ちながら、遣明船(幕府公認の日明貿易)を行ったことで力を付け、中国地方の豪族たちを従わせ西日本一の勢力を築きました。

しかし中国地方には、石見銀山を狙う山陰の尼子氏が侵攻してきていました。

その強国の二国に挟まれるのが安芸(広島)の毛利氏です。

毛利氏は鎌倉幕府の重臣大江氏が祖先です。大江氏はもともと貴族の出で、源氏の中興の祖の源義家(みなもとよしいえ)の時代に武士になったとされています。

当主毛利元就(もうりもとなり)は、大内氏と尼子氏の間に挟まれながら、臨機応変に立ちまわり、二国の戦で軍事実績を重ねて、中国地方の豪族のリーダー格になっていきます。

さらに毛利元就は、豪族の力が強かった自国の組織改革を行い、長年の反対勢力を粛清して家中の統制を図ります。

そして有力豪族の小早川家と吉川家に自身の子を養子として送り込みます。元就は二国の強大な勢力に挟まれながら、家を存続させる為に地方豪族同士で連携を強化する道を選んだのです。(毛利両川と呼ばれる強固な関係性を築きました。)

西国大内氏の滅亡

1551年 周防の大内氏に内乱が勃発します。大内氏の重臣、陶晴賢(すえはるかた)が謀反を起こしたのです。

謀反の理由は、大内氏が尼子氏との戦で大敗を喫し、当主が政治への意欲を失い、側近たちが好き勝手に振る舞ったことで、陶晴賢が大内氏の存続を危ぶんだと考えられています。

陶晴賢は九州の大友氏から養子を迎え入れ大内氏を継がせます。これは家臣が主君を挿げ替える下剋上です。

この時毛利元就は、大内氏の内乱を絶好の好機と考えます。元就はこの機に山陰の尼子領を攻め、密かに中国地方での勢力拡大を図ります。

さらに1555年にとうとう主家(従属していた)にあたる大内氏と直接対決に発展します。毛利・大内両軍は、瀬戸内海の戦略的要所厳島で激突します。

瀬戸内海の村上水軍

この戦の先立ち、毛利元就は強大な大内水軍に対抗するため、瀬戸内の因島・来島・能島を拠点としている村上水軍を味方に付けるために働きかけていました。

しまなみ海道(因島・来島・能島)

周囲を海に囲まれる日本は、平安時代から海賊が活動していました。そして海賊はなわばりを通る船から〝みかじめ料〟をとることを生業としていました。

戦国時代入ると石見銀山で〝銀〟が算出されるようになり、日本と明(中国)の間で交易(遣明船等)が盛んに行われる様になりました。

しかしそれと同時に無許可の船による〝密貿易〟も増え、中国や日本の海賊だけでなく、ポルトガル商人も加わり、その規模は拡大していました。

これに対して明(中国)は、密貿易が国益を損なうとし、取り締まりを行うようになったのです。この密貿易グループのことは〝倭寇(わこう)〟と呼ばれていました。

倭寇が跋扈する海で村上氏は海上警固を担うようになり、そのうち大名の要請で水軍に編成され、村上氏は海賊から村上水軍へと変化を遂げたのでした。

厳島合戦開戦

1555年 大兵力(約二万)を率いて大内氏が厳島に陣取り、厳島神社の高台塔の岡に本陣を置きます。

小早川隆景

一方で毛利軍(約五千)は、夜間のうちに厳島の裏から密かに上陸し、小早川隆景率いる水軍を別動隊にして正面(厳島神社側)から侵攻させ、二方面から明け方に奇襲を仕掛けます。

厳島合戦(日本三大奇襲戦)

毛利軍・小早川水軍のはさみうちを受け、大内軍は総崩れになり厳島合戦は毛利氏の完勝に終わります。(この厳島合戦は後に日本三大奇襲戦と呼ばれるようになります。)

この時村上水軍によって海上は制圧され、大内軍の陶晴賢は厳島から逃げることができず、島で自害したとされています。

厳島合戦後元就は厳島神社への崇敬を深め、合戦の度に勝利祈願に参るようになります。後には本社殿の大造営を行い、厳島神社が持つ宗教的影響力を瀬戸内海で大いに発揮させたのです。

なお厳島神社の神官は、創建者の佐伯氏から始まり、源氏の時代に貴族の藤原氏、大内氏の時代には、大内氏の家臣が職を務めていました。

毛利氏支配になってからは、創建者の佐伯氏の血を引く一族が神官に任命されて現在まで続いています。

厳島

瀬戸内海西部、広島湾の北西部に位置し、通称は安芸の宮島と呼ばれ、〝日本三景〟の一つとされています。古くは平安時代に平清盛に保護された時期もありました。

戦国時代に〝三大奇襲戦の一つとされた、厳島合戦〟の舞台となった地で、瀬戸内海の重要拠点でもありました。島全体が神霊の地とされ、昔は島内で五穀をつくること、機(はた)織りなどが禁じられ、出産、葬式等にもいろいろな規制があったとされています。

厳島神社

海上の守護神として古くから信仰され、1996年に世界遺産に認定されています。朱塗りの社殿は災害のため何度か立て替えられていますが、平安時代の貴族様式の風寝殿造りで、平清盛公が造営した当時の姿を伝えられているといわれています。

厳島合戦の大勢が決した後に掃討戦が行われ、毛利氏は大内氏領土を奪うことに成功しました。しかし毛利氏は今後、大内氏に養子を出していた九州の大友氏と、石見銀山に侵攻してきた山陰の尼子氏と二正面作戦を強いられることになっていきます。

信濃 川中島の戦い

長尾景虎(上杉謙信) 武田晴信(武田信玄)

1555年 信州信濃で〝第二次川中島の戦い〟が勃発します。

第一次川中島合戦は北信濃に侵攻していた武田氏に対し、越後の長尾氏が北信濃を支援する形で始まりました。この時は長尾氏が後方支援にとどまり、武田氏と長尾氏の直接対決に至りませんでした。

第二次川中島合戦のことを〝犀川の戦い〟とも言います。武田氏と長尾氏の両陣営は信濃川水系の犀川を挟んで、200日もの間対陣したとされています。

川中島古戦場公園

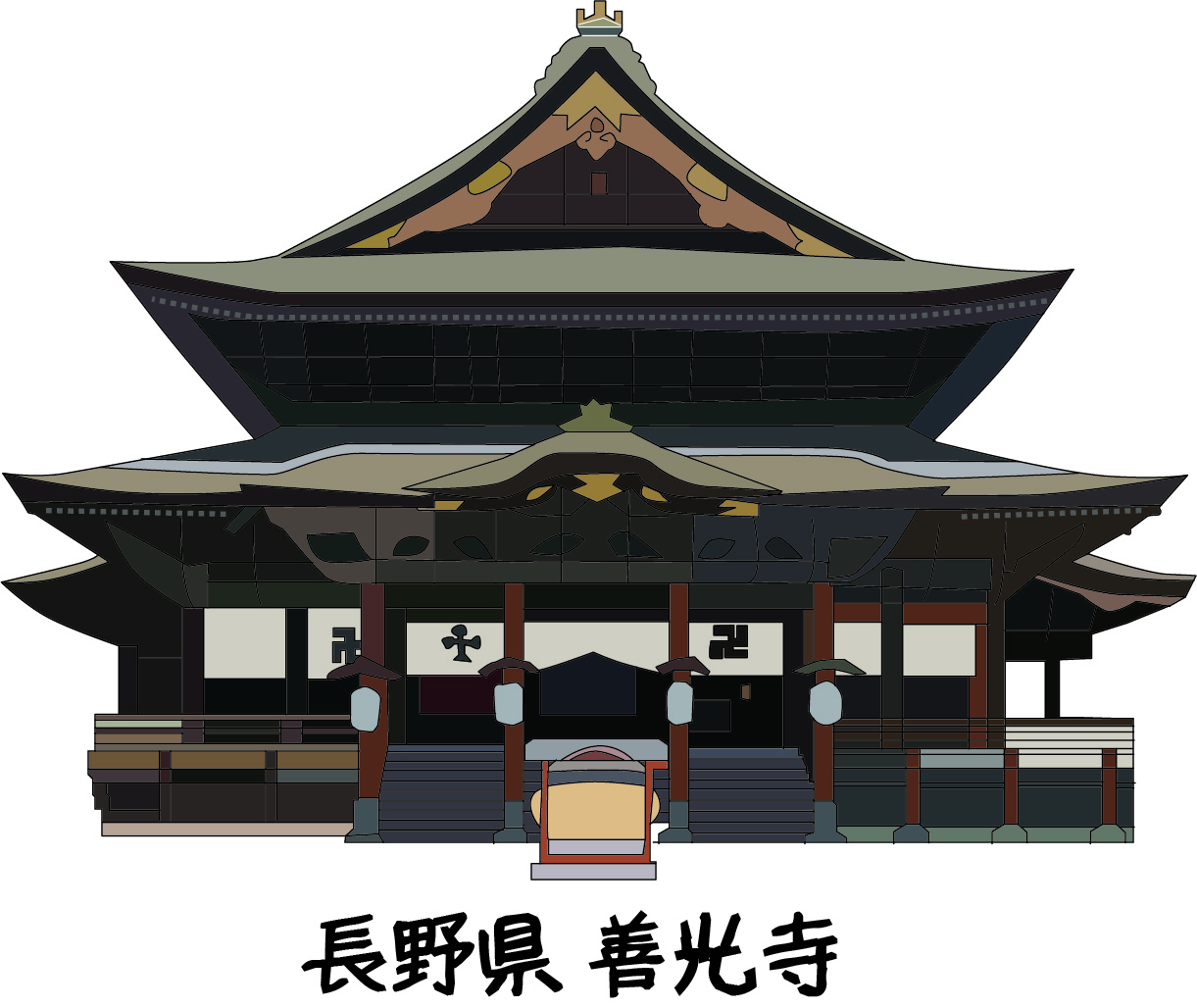

武田信玄と上杉謙信の戦いが繰り広げられた地で、北信濃制圧を狙う信玄と、それを阻む謙信が、千曲川の支流の〝犀川〟を挟み対峙することが多く、また、宗教的権威を持つ善光寺を奪い合う事もありました。

この時武田氏当主の晴信は、北条・今川との三国同盟を頼りに、本格的に長尾景虎と対決姿勢を示していたのです。

この戦の注目点として信州善光寺の支配があります。

武田氏は北信濃侵攻によって善光寺を支配下に治めていました。そこで長尾景虎は、善光寺の奪還を目指して出撃します。

長尾氏・武田氏ともに、全国的に信仰を集める善光寺の〝宗教的影響力〟を、戦略的に利用しようとしていたのです。

この戦の後一時的ですが、善光寺秘仏の本尊は、武田領の甲斐善光寺に移されています。この時に甲斐の領民は、善光寺御本尊が甲斐に来たことに歓喜したとされています。

善光寺と甲斐善光寺

善光寺のご本尊は古く天竺(インド)で作られ、日本にやってきたとされています。それは飛鳥時代のことです。それから本田善光という人物により、信濃へ移されたとされています。つまり仏教が伝来した飛鳥時代に、善光寺はすでに存在していたのです。そのため善光寺ご本尊は、日本最古の仏像であるとされています。

現在本堂が国宝に指定され、善光寺ご本尊は秘仏とされ、七年に一度に御開帳があります。

寺院は天台宗と浄土宗二つの宗派によって管理・運営されています。

甲斐善光寺

武田信玄が、川中島の戦いで善光寺本尊が焼失することを危惧し、信州から甲斐へと善光寺本尊を移した時に建立されました。信濃善光寺と同じ建築様式の〝撞木造り〟で建てられています。現在の金堂は1796年(寛政8年)に再建されたもので、重要文化財に指定されています。

ご本尊は、秘仏の信州善光寺の前立仏(身代りとして安置される像)で、1195年に造られた大変貴重なものとされています。

犀川を挟んで対峙し続けた両軍は兵糧調達に苦しみ、長尾景虎は加賀の一向一揆衆(本願寺)の不穏な動きと冬が近づき不安を持ち始めます。

そこで登場したのは、武田氏の同盟相手の今川義元です。武田晴信から密かに仲裁を依頼されていた義元は、自ら大軍を動員して武威を示し、武田・上杉両軍を引かせることに成功したのです。

桶狭間の契機となった美濃の謀反

翌年1556年に美濃で謀反が起こります。

この頃すでに隠居していた斉藤道三に対して、嫡男の義龍(よしたつ)が大軍で攻め寄せたのです。

斉藤道三は多勢に無勢のため敗れ去り、命を落としたのです。

この時斉藤義龍は、道三が次男・三男を可愛がり、自身は廃嫡されるのではと恐れを抱いていたとされています。

一方で斎藤道三は義龍の謀反をまったく予期していませんでした。そもそも道三は、嫡男の義龍の事を侮り、いずれ娘婿の織田信長に屈することになると考えていたようです。

これで織田信長は大きな後ろ盾を失った訳です。そして失意の間もなく、尾張で内乱が起こります。この戦は信長の弟信行との間で、織田家を二分する大戦になります。

この兄弟争いで勝利を押さめた信長は、織田家の力の源と言える津島と熱田二つの経済都市を手にします。

今川義元の尾張侵攻

尾張侵攻の障壁となっていた斉藤道三が亡くなったことで、今川義元はいよいよ尾張侵攻に動きます。

今川氏はすでに軍師の太原雪斎は亡くなっていました。しかし雪斎から戦略書六韜(りくとう)などの教えを受けて、立派に成長していた松平元康(徳川家康)を先陣として尾張に進軍を開始したのです。

今川氏の約三万の大軍に対し、織田氏は三千足らずのとされています。

しかし織田軍の大半は、戦闘集団の信長親衛隊です。今川氏と織田氏の戦いは統制のとれた大軍団と、小勢の戦闘集団による戦いになったのです。

今川義元の目標は、尾張の重要な資金源熱田の制圧です。そこで先陣の松平元康は今川氏の最前線の拠点である大高城を目指して進軍します。

この時熱田商人たちは大きく動揺し、今すぐに今川方に転じるべきではないかと議論を始めます。

しかしそこに清州城で籠城していた織田信長が現れたのです。織田信長は熱田商人たちに熱田の地を守ることを約束し、熱田神宮で勝利を祈願して出陣したとされます。

信長は重要な熱田が今川氏の手に落ちることをなんとしても阻止したかったのです。

熱田神宮

熱田神宮の創祀は、日本武尊が現在の名古屋市緑区大高町火上山に、三種の神器の一つ草薙神剣が置いたまま亡くなられ、その神剣を祀ったことに始まります。以来、伊勢の神宮につぐ格別に尊いお宮として篤い崇敬をあつめています。

約6万坪の境内には、樹齢千年を越える大楠が、そして宝物館には、皇室を初め全国の崇敬者から寄せられた6千余点もの奉納品が収蔵展示されています。

織田信長が篤く信仰し、桶狭間の前に戦勝祈願を行ったとされ、戦の後に信長が寄進したとされる信長塀は今も境内に残っています。

決戦桶狭間

今川軍の松平元康は、兵糧を輸送しながら砦の間を抜けるように強行突破し、最前線の大高城へ入ります。そしてそこから少し離れたところに大高城を目指す今川義元の本陣がありました。その地名が〝桶狭間山〟です。

この時天候は視界の悪い大雨です。しかし織田軍の物見は桶狭間山にある今川本陣を発見したのです。情報戦を重要視していた信長は、その物見を戦の〝戦功第一〟にしたとされています。

今川義元は信長は清州城で籠城しているものと考えていたようです。ところが視界の悪い大雨の中で両軍は邂逅したのです。

両軍の兵数は、織田軍が約2000人、今川軍は約5000人だったとようです。しかし今川軍には非戦闘員の補給隊が含まれていたため、実際の戦闘要員は両軍もっと拮抗していたと考えられます。

織田軍は全軍戦闘集団の信長親衛隊だったことから、織田軍には充分勝ち目があったのです。

雨があがった頃、信長の号令で織田軍は今川本陣に突撃します。

この時今川義元は念には念を入れ、見晴らしの利く小高い丘の上にいました。しかし今川義元は輿(こし)を使用していたため、この高台にある目立つ輿(こし)が、織田軍の格好の標的となってしまったのです。

ここで〝海道一の弓取り〟と呼ばれた今川義元は信長軍に討ち取られたのです。

桶狭間の合戦は後に、源氏の名門で稀有な才能を発揮した今川義元に、この頃はまだ守護大名ですらなかった織田信長が勝利した、戦国時代の下剋上の代表例として語られる様になります。

なお、この時代は輿(こし)に乗れたのは、足利将軍家などの身分の高い人物に限られていました。足利一門の今川義元は自らの位の高さと威光を、世に示すために輿(こし)を使用したとされています。

桶狭間古戦場公園 桶狭間古戦場跡

現在、桶狭間古戦場は二か所存在します。(桶狭間古戦場公園と桶狭間古戦場跡。)これは桶狭間山を中心として、混乱した今川軍が前方と後方に分裂して戦ったため、戦場が分散したためと考えられています。

桶狭間古戦場公園では、実に凛々しい東海一の弓取り・今川義元像が見られます。

尾張に凱旋した信長から、戦勝報告を受けた熱田と津島の商人たちは、信長を信じて見事に賭けに勝ったことに歓喜したとされています。

その一方大高城の松平元康(徳川家康)は、今川義元が討たれたことを知り大急ぎで撤退します。しかしこの時疲労していた織田軍に大高城を攻める余裕はなく、ほぼ無傷で撤退することに成功しています。

松平元康が岡崎に着くと、なんと城の今川勢が逃げ去り空城となっていました。そして元康は、空城ならばと岡崎城主に復帰することを決めたのです。

松平元康は、織田氏にいる叔父(水野氏)を頼り、信長との同盟交渉を開始します。そしてこれを機に今川氏との決別を図るのです。

この頃の今川義元の嫡男、今川氏真(いまがわうじざね)は戦の経験もなく、松平元康の動きを阻むことはできなかったようです。

この桶狭間の戦いは、多くの戦国大名たちに影響を与えます。そして織田信長がいよいよ天下取りへの第一歩を踏み出すのです。

次の話

10分で読める歴史と観光の繋がり 真の敵は将軍だった。三好長慶と足利義輝の死、鉄砲の発展と信長の理想〝天下布武〟 ゆかりの初代二条城、小田原城、岐阜城、紀州根来寺

コメント