テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています。(なお、諸説ありでよろしくお願いいたします。)

1571年 織田信長は正親町天皇や将軍義昭の介入のおかげで、畿内の敵対勢力(浅井氏・朝倉氏・三好氏残党・石山本願寺・比叡山延暦寺 等)からの信長包囲網の危機を脱していました。そしてその後に信長が行った比叡山延暦寺の焼き討ちは、日本に衝撃を与えました。

延暦寺は、古く平安時代から国家仏教(仏教の力で国家を守護する)の寺院として、朝廷や幕府でさえ口を出せない程の権力を持っていました。信長はそのような古くからの権力を破壊したのです。

武田VS今川の駿河侵攻

一方その頃、東国では甲斐の武田信玄を中心に多方面の争いが勃発していました。

1567年頃に武田氏嫡男義信の内通(今川氏との)疑惑による切腹事件、さらに今川氏による塩留め事件(甲斐が駿河等から塩の輸入を留められた)などが起こり、甲斐と駿河は一触即発の状態にありました。

今川氏は越後上杉氏との同盟を模索し、今川氏・北条氏・上杉氏による武田包囲網を形成しようと画策します。

しかし武田包囲網の要の上杉輝虎(謙信)は、越中方面で長年続いていた一向宗との戦いに忙殺されて実現しませんでした。

1568年 武田信玄は今川氏との同盟を破棄し、駿河侵攻を行います。これに同盟国の織田氏、そして徳川氏も遠江(浜松)に侵攻して牽制するなど協力しています。

この頃地元豪族の反乱等で弱体化していた今川氏は、武田氏に敗れて駿河の駿府城を占領されてしまいます。

武田信玄 徳川家康

さらに続いて武田氏は遠江(浜松)の今川領にも侵攻します。しかしそれは隣国の徳川氏に無断で行われ、徳川家康は武田信玄に対して不信感を持つようになります。

武田信玄は今川氏・北条氏・上杉氏に続いて徳川氏とも対立し、周囲を敵に囲まれてしまったのです。

武田信玄の多方面戦略

しかしながらしたたかな武田信玄は同盟相手の織田信長に、上杉氏との和睦仲介を依頼し、これを成立させます。

その一方で徳川氏は上杉氏と軍事同盟を結び、武田氏との対決姿勢を深めていました。これに対して信玄は家康の行動を批判し、信長に苦情を申し入れます。

そこで信長は、武田氏との同盟を大事にしつつ、徳川氏との関係性も維持できるように、家康に信玄との争いを自重するように伝えたのです。

この隙に武田信玄は、目下の敵の北条氏との戦を開始し小田原城を取り囲みます。これに対して北条氏は、小田原城での籠城戦に絶対の自信を持っていました。

なししろかつて上杉景虎(謙信)でさえ攻めあぐねた難攻不落の小田原城です。簡単には攻略できずに武田軍は撤退を決めたのです。

小田原城

戦国時代から江戸時代にかけての平山城で、北条氏の拠点であった。難攻不落・無敵の城と言われた。

しかしながら武田信玄は、追撃してきた北条軍を三増峠の高所で迎え討ち、地形の優位性を活かして見事に撃退します。

この戦では、北条氏と同盟を結ぶ上杉輝虎(謙信)は、武田氏とも和睦中だったため、中立に立ち北条氏を救援しませんでした。

1571年 北条氏の前当主氏康が病で死去します。氏康は外交では冷静な判断を下し、戦では時に夜襲を仕掛け、時には徹底的に籠城するなど、臨機応変に多彩な才能を発揮した、優秀な三代目でした。

北条氏の四代目当主の北条氏政(ほうじょううじまさ)は、日頃から上杉輝虎(謙信)に不信感を抱いていたため、上杉氏との同盟を破棄し武田氏と同盟を結びます。

このように関東で情勢がめまぐるしく変化する中、武田信玄は駿河一帯を完全に制圧し、さらに武田包囲網の解消に成功します。

この後武田信玄は四男 勝頼(かつより)を後継者に指名し、次の標的を三河の徳川氏に定めるのです。

なお、武田氏の侵攻で国を滅ぼされた今川氏真は、一時北条氏に庇護され、その後徳川氏の下に身を寄せるようになります。徳川家康は、幼い頃今川義元に庇護された時の恩を忘れていなかったのでしょう。

各地で起こる・戦乱の拡大

1570年 西国大名の毛利氏は、伊予の河野氏と婚姻同盟を結び、毛利元就の三男小早川隆景(こばやかわたかかげ)が、伊予の来島氏(村上水軍)を従属させるなど、水軍力を増強させて四国に影響力を及ぼしていました。

しかし九州大友氏と備前浦上氏と抗争中のところに、但馬山名氏、さらにお家復興を目指す山陰尼子氏等に囲まれて毛利包囲網の中にありました。

そのため出雲の月山富田城を尼子氏に奪い返され、さらに北九州の領地を大友氏に奪われるなど、苦しい情勢にありました。

そんな中、名将毛利元就が病がちであったため、若き当主 毛利輝元(もうりてるもと)、元就の次男吉川元春、三男小早川隆景の〝毛利両川〟が包囲網打開のため、月山富田城の奪回を目指します。

毛利元就

2万を越える大軍を動員して月山富田城を攻略した毛利軍でしたが、この包囲網の戦いの最中に名将毛利元就は病で亡くなります。

苦しい状況が続く毛利氏は、将軍義昭を仲介することで交戦中の備前の浦上氏との和睦に成功し、続いて但馬の山名氏を降伏させます。さらに尼子氏の残党を一掃して毛利包囲網をからくも脱したのです。

しかし毛利元就亡き後、織田信長がこれまでの方針を変え、密かに備前の浦上氏を支援するようになります。これ以降織田氏と毛利氏の関係は徐々に疎遠になっていきます。

そこで毛利氏は、浦上氏を支援する織田対策として、備中の宇喜多氏を支援し対抗するようになります。これは実質的な毛利・織田の代理戦争となります。

中国地方の争いが激化する中で九州の大友氏は、肥前の少弐氏を下剋上で倒して台頭してきた龍造寺氏に脅かされていました。さらに南九州に目を向けると、薩摩・大隅を制する島津氏が台頭し、九州内の争いは激しさを増していきます。

また、四国においては中国の毛利氏と阿波の三好氏が対立する中、土佐で長宗我部氏が台頭し、豪族たちを制圧して土佐統一を果たしています。

畿内復権をかけた三好氏(松永氏)の決起

1571年 畿内(関西)では織田氏の外交政略が成功し、一時的に落ち着きを取り戻していました。しかし河内(大阪)の三好義継と、大和(奈良)の松永久秀が、不穏な動きを見せ始めます。

実は1569年頃から織田側についた三好義継と松永久秀が、阿波の三好残党との和睦交渉を行っていました。しかし義継はいつの間にか取り込まれ、三好残党軍と協調するようになっていたのです。

織田信長 松永久秀

そして義継と共に決起した松永久秀は、信長支配下の畠山氏を攻撃します。彼らは三好義継を当主として、三好氏の畿内復権を果たするため織田氏打倒に立ち上がったのです。

織田・足利連立政権の破綻

三好氏が決起した時、織田信長は岐阜城にあり、北近江の浅井氏や長島一向一揆との戦の真っただ中にありました。

北近江では木下藤吉郎が得意の調略で、浅井氏の重臣 磯野氏を降伏させていました。一方で長島一向一揆との争いは激化し、こちらでは織田軍の柴田氏・佐久間氏が苦戦を強いられていました。

将軍足利義昭

このような状況下の中、京の将軍義昭は大和の筒井氏や河内の畠山氏など、畿内豪族を統括して独自に三好氏に立ち向います。

将軍が信長の承諾なく独自に軍を動かす状況を憂いた織田信長は、将軍義昭に対して17条の意見書を送ります。これは自身の支配から離れた将軍義昭に釘をさす目的があったと考えられます。おそらくこの時の信長には危機的な状況へのあせりがあったのでしょう。

意見書の内容は将軍義昭に対する批判で、他国への進物の請求への批判、人事の不公正さ、果てには将軍義昭の人格批判にまで及びます。

こうした中、織田信長と将軍義昭の連立政権は突如破綻を迎えたのです。それを決定づけたのは甲斐の武田信玄の侵攻です。

武田信玄

1572年 織田信長の重要な同盟相手武田信玄は、信長のもう一つの同盟相手徳川氏の領土に突如侵攻を開始します。

この理由には諸説ありますが、信玄と縁戚関係にあった本願寺顕如から救援依頼があった、また比叡山焼き討ちを受けた延暦寺の僧侶が助けを求めた、さらに織田氏と上杉氏の友好関係に対し不満を持っていたなどの説があります。

しかし最大の理由としては、武田氏と対立する徳川氏に対し、のらりくらりとしか対応しない信長に対する不満があったと考えられます。

死闘になった 三方ヶ原の戦い

武田信玄は自ら大軍を引きいて出陣します。この時信玄は越前の朝倉氏と連携を図っていました。信長はこの計画的な行動をまったく予期しておらず、不意をつかれた怒りはすさまじく、未来永劫武田氏と手を結ぶことはないと吐き捨てたとされています。

それに対して武田信玄は、比叡山焼き討ち・公家に対する無礼・京での軍用金の要求で財をかすめ取った(他)等、様々な罪を挙げて信長を糾弾したとされます。

武田信玄は軍を四つに分けて侵攻します。徳川氏の西三河に信玄の本軍と馬場軍、そして東三河に山県軍、さらに織田氏の美濃に秋山軍が向かう多方面同時侵攻作戦です。

この動きに激しく動揺した徳川家康は、偵察隊が壊滅させられた後、ひたすら浜松城に籠城し織田信長の救援を持つことになります。しかしその間にも二俣城などの徳川氏の支城が次々と陥落していきます。

一方で家康の頼みの綱の織田軍は、この侵攻に連携した浅井・朝倉軍との戦いや長島本願寺との戦い、さらに美濃に進出した秋山軍への対応に手一杯の状況にありました。

窮地の中、織田信長は佐久間氏司令官として、あまりに頼りないわずかの兵と共に援軍に送り、後は徳川家康の奮起に期待をかけたのです。

大規模侵攻中の武田本軍は、二万以上の大軍団、対する徳川・織田連合軍はその半分の1万程度の軍容です。

ところが圧倒的優位な武田軍は、家康が籠る浜松城を素通りして三河方面に進行するのです。

徳川家康

この時徳川家康は、伏兵の罠があるか悩んだ末、このまま何もせず武田軍を通しては同盟国の織田氏に顔向けできないと考え、浜松城を出て武田軍を追撃します。

家康は三方ヶ原の地形(下り)を利用して背後から奇襲し、包囲殲滅すれば勝てると考えたのです。

しかしこれは武田信玄による誘い込みでした。浜松城の先の三方ヶ原で、武田軍は突如徳川・織田連合軍の前に姿を現し、信玄・山県氏・馬場氏による三軍突撃で攻めかかったのです。

まったく予期していない場所で攻撃を受け、徳川・織田連合軍は、包囲殲滅の為に横に広がる陣形(鶴翼)にあり、さらに下りの突撃を受ける不利な状況に置かれます。

中央で手薄な家康の本陣に突撃を受け、徳川・織田連合軍は壊滅状態となり、家康はたった一人命からがら浜松城に逃げ込みます。

命からがら浜松城に逃げ込んだ家康は、迫りくる武田軍に対し、なんと城門を開いて待ち受けるのです。これは敵を疑心暗鬼にさせる空城の計です。

この作戦が功を制し、また大勝ゆえに無理をする必要がなかった武田軍は、浜松城を攻撃せずに引き返し、徳川家康は九死に一生を得たのです。この事は、徳川家康の生涯の三大危機の一つとされています。

浜松城

徳川家康の築いた浜松城の城郭は、三方ヶ原台地の斜面に沿って南北約500m東西約450m。徳川家康は29歳~45歳までの17年間を浜松城で過ごしました。

三方ヶ原の合戦は、徳川軍と武田軍が三方ヶ原台地で激突した戦いで、家康の最大の敗戦と言われています。家康は、家臣に化けて命からがら浜松城に逃げ帰ったとされています。

石垣は400年前から残る、自然石を上下に組み合わせた堅固なものです。現在は天守閣や天守門などが復元されています。

武田軍はそのまま野田城(愛知県)を取り囲みますが、同時侵攻する朝倉軍が、雪を心配して北近江から撤退してしまいます。それに伴い武田軍も動きを停止したのです。

この時武田軍に大きな問題が発生していました。当主の武田信玄が病に倒れ危篤状態にあったのです。

将軍義昭の挙兵

一方その頃、京にいた将軍義昭が織田信長に反旗を翻し、石山本願寺・浅井氏・朝倉氏・三好氏・武田氏による新たな信長包囲網を形成していました。この包囲網に陰で協力したのが、前関白の近衛前久(このえさきひさ)と考えられています。

近衛前久は最高貴族藤原氏の出身で弓馬に秀で、関白時代には長尾景虎(上杉謙信)と共に北条氏と戦い、景虎の関東管領就任に協力するなど、貴族とは思えない行動力を持つ人物です。

近衛前久は同じ藤原氏(貴族)の二条氏との政争に敗れ、この頃は石山本願寺で隠遁生活を送っていました。

近衛前久は再び京に返り咲くことを目指し、現関白の二条氏を支援する織田信長を倒すため、将軍義昭の包囲網形成に協力したと考えられます。

将軍義昭は畿内豪族たちの支援を受けながら近江の堅田に砦を築き、近くの三好氏や浅井氏等と連携し、武田信玄が西上してくるのを待っていたのです。

しかしこの時、すでに武田信玄は病で亡くなっていました。信玄の死は秘匿されていたため、将軍義昭はそのことを知りませんでした。つまりこの時完成した信長包囲網は、すでに大きな穴が空いていたのです。

信玄の死と朝倉氏の撤退のおかげで、織田信長は命拾いしたのです。もしもこの時、武田氏と朝倉氏が同時に織田氏を攻めていたと考えると、運は信長に味方したのでしょう。

将軍義昭と和睦

近江堅田で決起した将軍義昭でしたが、家臣の細川氏や明智光秀が織田側についたために、この動きをいち早く信長に知られてしまい、近江堅田の砦を速攻で明智光秀に攻略されてしまいます。

将軍権威を重んじる信長は、すかさず将軍義昭と和睦するため交渉を開始します。しかし将軍義昭の家臣や松永久秀は信長との和睦に反対するのです。

畿内(関西)勢力の中では大和の筒井氏、摂津の荒木村重(あらきむらしげ)、高山右近(たかやまうこん)、山科の細川氏などが信長側に付き、畿内(関西)は将軍義昭派と信長派に分裂します。

和睦交渉に失敗したため、実力行使にでた信長は京の洛北を放火し、おとなしく和睦する様に将軍義昭を脅迫します。

火はかろうじて天皇の内裏(宮殿)や将軍御所までは及びませんでしたが、多くの民が火災で焼け出されます。

この時に上京だけに放火された理由は、上京に住む富裕層たちが将軍義昭派であったこと、また下京には、信長が庇護していたキリスト教の教会があった等と考えられています。

京が火の海となり、それを憂いた正親町天皇の仲介が入ったことで、織田信長と将軍義昭は和睦することになります。

この時、織田信長と正親町天皇(朝廷)の間を取り次いだのは、吉田神社の神主 吉田兼見(よしだかねみ)です。兼見は織田家臣の細川氏や明智光秀と親しい関係にありました。

また神道を信仰する信長は比叡山焼き討ちの時も、吉田兼見に相談していたとされています。

吉田兼見はこれ以降も、特に明智光秀と密な関係性を保ちながら、朝廷と武家の連絡を取りあっていくことになります。

なお、この頃に明智光秀が信長に京に邸を作るように進言しています。その場所は京の上京(現在の京都大学付近)の吉田山(標高121m 程)で、吉田神社があるエリアです。都中心部に近く丘陵の上で要害の立地となります。

しかし結果として織田信長は、吉田山は屋敷に不適格と判断し、京に邸を築かず、本能寺などの寺院を滞在拠点とするようになります。もしもこの時、吉田山に邸を造っていたなら、後に起こる本能寺の変は違う結果になったかもしれません。

吉田山・吉田神社

859年に藤原氏が京の鎮守神として祀ったのが始まり。春日大社の祭神で藤原氏の氏神の建御賀豆智命(たけみかづちのみこと)等を祀ります。

吉田神社五代目兼倶は、室町時代に朝廷の祭祀を担う役所である「神祇管」の最高位の祭官を務めています。室町時代から江戸時代まで吉田神道として全国の神を祀る大元宮を建て、江戸時代には全国の神社の神職の任免権を持つまでになります。

将軍義昭の追放

京でやるべきことを終えた信長は本拠地の岐阜城に戻った後、近江の佐和山城で大型船の運用を開始します。船の長さは約54mという巨大船で、これは当時の日本の技術では本来造れないサイズの船だったようです。

一説では信長は自らが庇護するポルトガル商人や、イエズス会の宣教師等から南蛮船(ガレオン船)の技術を得て造船したとあります。

信長は京で異変(反乱)が起こった際には、この巨大船を使って軍に琵琶湖を渡らせ、最速で京へ駆けつける計画を考えたのです。

一方その頃京では、信長との和睦を不服とした将軍義昭が、信長包囲網を復活させる動きをみせ、朝倉氏・武田氏・石山本願寺・毛利氏などに書状を送り呼びかけていました。

将軍義昭は宇治川につながる巨椋池の槙島城という城に籠城します。周囲を水で囲まれた水城が難攻不落であると信じていたのです。

しかし将軍義昭のこの動きは事前に信長に察知されます。信長は佐和山城から巨大船を使用し、一気に近江坂本まで移動して大軍勢を送り込みます。

すばやい動きで京の反乱を制圧し、さらに槙島城に総攻撃をしかけ城は陥落、将軍義昭は再び信長に降伏したのです。

この時に将軍義昭は信長に子を人質として預けます。そして京を追放された義昭は親族の三好義継の下へと落ち延びて行くのです。

16代将軍候補である義昭の子を人質に抑えたことで、信長の権威はますます高まります。そしてこれをきっかけに信長包囲網は瓦解していくのです。

浅井・朝倉との決戦

信長はいよいよ長く続く包囲網の戦いの起こりの地、北近江・越前に侵攻を開始します。この戦は織田軍が総動員される決戦となりました。

この当時、北近江では木下秀吉の調略により、山本山城(長浜)がすでに織田側に降伏していました。その隙をついて織田軍は浅井氏の小谷城を完全包囲します。

小谷城

小谷城は浅井氏三代にわたり、小谷山全域に築かれた屈指の規模をもつ城郭で、日本五大山城の一つに数えられています。

浅井氏滅亡後に廃城となった城跡は、手を加えられることなく長く埋もれたまま、当時の面影を今に残しています。

小谷城から逃げ延びた長政とお市の方(織田信長の妹)との間に生まれた三人の姫は、長女茶々は豊臣秀吉の側室、次女の初子は大津城主京極高次、三女のお江は徳川二代将軍秀忠の夫人となり、後世に名を遺しました。

この危機に浅井氏救援に向かった越前の朝倉氏ですが、この時すでに朝倉氏にも織田軍の調略の手が伸びていました。

そのため朝倉氏の重臣や親族のなかに戦を放棄する者もいて、朝倉軍の士気はあがりませんでした。

当主の朝倉義景(よしかげ)は自ら出陣して織田軍と対峙しますが、暴風雨の夜間のうちに奇襲を受けて背後の砦を落とされると、本拠地の一乗谷への撤退をあっさり決断します。

しかしこれまで朝倉義景と闘い続けてきた信長は、義景が不利になると弱気になる性格を見抜き、深夜にひっそりと撤退を開始した朝倉軍への追撃をすぐさま開始したのです。

この追撃戦のなかで朝倉軍の士気は完全崩壊し、調略による裏切りが連鎖して当主の義景は自害し、朝倉氏は滅亡します。

この時、繁栄して栄華を極めた一乗谷の都は完全に焼き尽くされたのです。

さらに信長は小谷城に籠城する浅井攻めを敢行します。小谷城の戦いでは木下秀吉(豊臣秀吉)の隊が活躍しました。

木下秀吉は小谷城の砦を守る浅井重臣の調略に成功し、砦を落とした後、急な崖を登り小谷城中心部の京極砦を奇襲し、浅井軍の弱いところを攻めて陥落させ戦力を分断させます。

織田軍は分断されて弱体化した小谷城に総攻撃をかけ、小丸を落とし、当主浅井長政の本丸を包囲します。

追い詰められ孤立した浅井長政(ながまさ)は、妻のお市(信長の妹)と娘たち(茶々・初・江)を織田信長に引き渡し自害したのです。

信長の妹お市 浅井三姉妹

1570年から実に三年もの間、信長包囲網の中心として信長を苦しめてきた浅井氏・朝倉氏の最期は実にあっけなかったのです。

この戦の武功一番は調略に城攻めと、大活躍だった木下秀吉となります。この功績で秀吉は北近江の領地を与えられます。

丁度この頃、秀吉は木下から羽柴へと改姓しています。これは秀吉の功績が認められ、織田家重臣である柴田氏と丹羽氏から一字ずつもらい受けたのです。

北近江の一国一城の主となった羽柴秀吉は、小谷城を廃城とし、琵琶湖の近くに長浜城を建設します。

山城は堅守ですが交通に不便で、城下町経営には向かないこと、そして琵琶湖の水運を活用できる事などがその理由です。

織田氏が敦賀の貿易港を抑えたことで敦賀→近江→京が繋がり、琵琶湖に面する長浜城は、流通・軍事両面で、水運の効果を得られるようになります。

さらに長浜は鉄砲の生産地(国友)であることから、羽柴秀吉にこの地を与えられたことは後に大きな意味を持つことになります。

長浜

当時今浜(いまはま)と呼ばれていた地を“長浜”と改めて城を築きました。一説には、信長の名から一字拝領したと言われています。

長浜城は、秀吉が最初に築いた居城であり、秀吉の城下町経営の基礎を醸成した所でもあります。江戸時代に廃城になりましたが、1983年に「昭和新城」を復興し、内部は歴史博物館として公開しています。

国友鉄砲ミュージアム

長浜には、火縄銃専門の国友鉄砲ミュージアムがあります。国友は、鉄砲の伝来ののち早々に鉄砲製作を始め、最盛期には70余軒の鍛冶屋と500人を超す職人で賑わった一大鉄砲産地でした。館内では、国友の歴史・文化を展示しています。

畿内勢力の征討

織田軍は勢いのままに、長く続いてきた長島一向一揆との戦を再開します。しかしこの戦は膠着状態となっていきます。

また、同時期に足利義昭を匿った三好氏討伐に向かい、三好義継の本拠地若江城を攻撃します。

大軍に攻められた若江城で内紛が起こり、城はあっさり陥落し、当主三好義継は自害します。これで畿内(関西)で栄華を誇った三好氏(宗家)が滅亡したのです。

一方、三好氏と行動を共にしていた松永久秀は、織田信長に降伏して許されています。松永久秀が持っていた畿内(関西)での影響力、そして天下の至宝(茶器や絵画)を信長が惜しんだと考えられます。

松永久秀

この頃、京においては将軍御所(二条城)が破壊され、室町幕府は事実上消滅しました。しかし義昭追放後もまだ残存勢力は残っていたため、信長は京の統治のために治安維持を行う政庁として、京都所司代をつくります。

京を追放された足利義昭は、三好氏の下から堺(大阪)に移り、西国大名毛利氏を仲介者として織田信長との和睦交渉に臨みます。しかしお互いに譲らないままに交渉は決裂し、これ以降紀伊由良(和歌山)に移り住み、毛利氏を頼みとするようになるのです。

甲斐武田氏と徳川氏の対立

1573年 絶対的な当主武田信玄を失った武田氏は、後継者武田勝頼(たけだかつより)の家督相続の影響で家臣同士の対立が起こり、軍事活動を停止していました。

これは武田氏の本来の嫡男義信が亡くなった時、すでに勝頼は諏訪(高遠氏)の家を継いでいたためで、勝頼の名には、武田氏当主が代々使う〝信〟の字も使われていませんでした。

古くからの甲斐(山梨)の家臣たちは、信濃諏訪家の人物が武田氏の当主になる事を快く思わなかったのです。

さらに武田信玄の遺言で勝頼の嫡男信勝が成人した際に、すみやかに家督を譲りなさいとされていました。

武田勝頼はあくまで中継ぎの短期政権の当主と家臣に認識され、このことが後の戦で大きく影響することになります。

武田氏が動けない隙に、徳川家康はかつて失った遠江に侵攻して長篠城を包囲します。同時に調略で豪族たちを武田氏から離反させることに成功します。

1573年 長篠城は陥落し、さらに美濃や飛騨の地方豪族が武田氏から離反するなど、信玄の死後数か月にして、武田氏の環境は大きく変化していきます。

1574年 武田勝頼はこれまでの沈黙を破り、大軍を率いて侵攻を開始します。

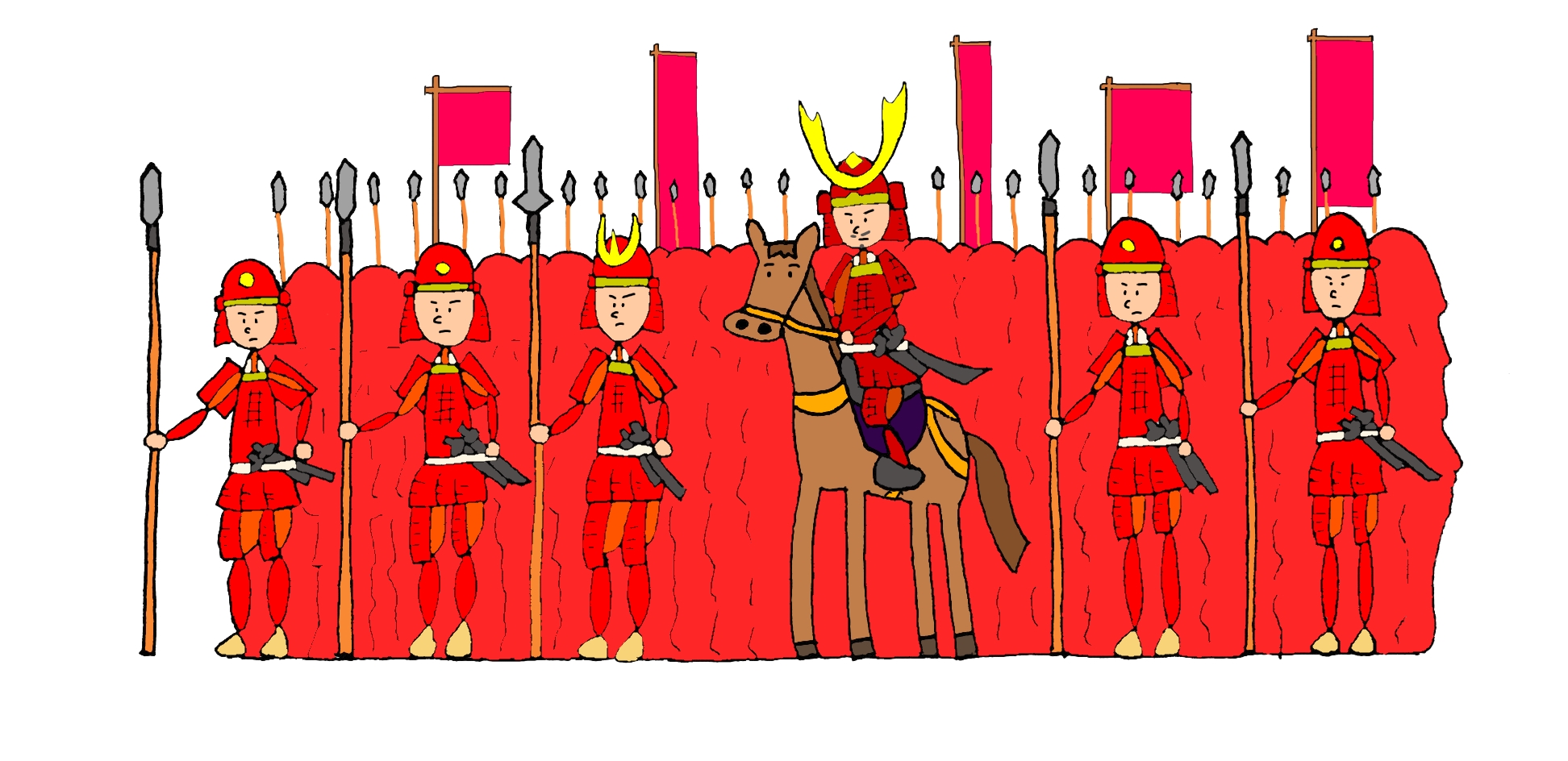

武田勝頼

武田軍の侵攻で遠江(静岡県)の高天神城が陥落、徳川家康はこの危機に急いで織田信長に援軍を要請します。

しかし織田軍は一時三河まで進行しましたが、高天神城の陥落の報告を受けて岐阜城に引き返してしまいます。

岐阜城に戻った信長は、重臣の佐久間氏・柴田氏、そして九鬼水軍で大軍を動員し、長く続いてきた長島本願寺との決着をつける為に長島城に侵攻します。

長島城は兵糧攻めの末に陥落しますが、信長は一向宗たちの降服を認めず鉄砲隊で殲滅します。

これで捨て身になった一向宗の反撃を受け、織田軍は一門衆を含む多くの被害を出し、この時に信長は一向宗の底知れぬ恐ろしさを目の当たりにしたのです。

この後、信長と石山本願寺は一時的に和睦を結びます。これは戦線が拡大する前に、両軍ともに戦力補給や態勢を整える目的があり、信長にとっては武田氏との戦、石山本願寺は西国大名毛利氏との連携や物資補給などと、お互いに時間が必要だったのです。

決戦 長篠の合戦

1575年 武田勝頼は父信玄の三回忌を済ませてから、三河侵攻を開始します。武田軍は岡崎から吉田へと転戦し、最終的に徳川氏の長篠城を包囲します。

この時信長は武田勝頼に対して、若輩ながら父信玄の教えを守り、油断ならぬ敵であると評価しています。そのため武田氏との戦に入念な準備をして当たっています。

満を持して徳川氏の救援に向かった信長は、桶狭間の合戦と同様に、信仰する熱田神宮で戦勝祈願を行い、岡崎城で家康と合流して武田軍との決戦に臨みます。

織田信長はこの一大決戦の前に、武田軍の約三倍の数の鉄砲を用意していました。(一説では織田軍三千丁対武田軍千丁、または織田軍千丁対武田軍三百丁とされています。)

これは信長が堺(大阪)の商人を取り込んで多くの鉄砲と弾薬を購入し、また羽柴秀吉が領地の近江国友で高性能な鉄砲の大量生産を行ったおかげです。

この頃の近江国友は、日本最大の火縄銃生産地とでした。国友製の鉄砲は〝国友筒〟と呼ばれ、銃身が強固で暴発も少なかったとされています。さらに織田軍には明智光秀を始めとする鉄砲専任武士たちが多くいました。

三万を越える徳川・織田連合軍に対し、長篠城を囲んでいた武田軍は一万五千くらいとされています。兵数で不利な武田軍では、一時撤退を主張する重臣たちの意見と、この機会に織田氏との決着を付けたい武田勝頼派の意見が分かれます。

このように意見が分かれる事自体、武田信玄が生きていた頃にはなかったことです。

一方で徳川・織田連合軍は、馬防柵や防塁をつくり、多くの鉄砲隊を配置して武田軍を待ち受けます。

決戦前に夜の大雨に紛れて徳川・織田連合軍は、得意の奇襲攻撃を仕掛けます。別動隊を編成して武田本軍とは別に長篠城を囲んでいた武田軍の砦を攻撃したのです。

このことで戦は大きく動きます。武田軍は背後を取られて挟撃される恐れが生まれ、武田軍は挟撃を受けながら撤退するか、本軍同士の短期決戦に打ち勝つしかない状況となります。

この時、武田勝頼は徳川・織田連合軍が兵力を分散させたことに勝機を見出します。これは勝頼にとって当主として結果を出して認められたいという想いがあったと考えられます。

逆に織田信長にしてみれば、兵力を分散させてリスクをとってでも、完璧な準備で臨んだこの戦で武田軍を破りたいという想いがあったと考えられます。

徳川軍の別動隊が砦を陥落させた頃、対峙していた武田軍が突撃をしかけます。それに対する徳川・織田連合軍の鉄砲隊の一斉射撃が行われたのです。

この時の武田軍も鉄砲隊はいましたが、早い段階で弾薬が尽きていたと考えられています。

一方で織田軍には堺商人から(南蛮貿易による)、大量の火薬調達・弾薬確保を行っていたおかげで、尽きることない弾幕をはり、武田軍に大きなダメージを与えたのです。

飛び交う弾幕の中、なんとか馬防柵を突破する武田軍でしたが、今度は柴田・羽柴軍による包囲一斉射撃を受けて死傷者は増え続け、ついに退却を始めます。

そしてここから苛烈な追撃戦になります。武田軍は当主の勝頼はなんとか逃げる事が出来たものの、馬場氏、山県氏をはじめとする多くの重臣たちを失う結果になったのです。

このような鉄砲隊による包囲射撃による殲滅戦は、〝守る方が有利になる近代火器戦〟の(日本での)始まりとなりました。

徳川・織田連合軍と武田軍の勝敗を決めたのは、弾薬の数と兵力差、つまり物量の差です。これは織田氏に伊勢・堺・敦賀などの貿易港を抑えらた事が大きかったと考えられます。

また、武田氏には背後の脅威として上杉謙信がいたため、兵力が分散たこともあります。

戦に大勝した徳川軍はそのまま武田領土を攻め、かつて信玄の侵攻によって奪われた二俣城などを取り戻します。また、織田軍も信玄に奪われていた美濃岩村城などを奪還したのです。

この戦によって目下のところ、最大のライバルだった武田氏を大いに弱体化させ、織田信長は天下統一に向けて大きく前進したのです。

設楽原古戦場

愛知県東部の東三河地方にある新庄市で、織田・徳川連合軍が鉄砲や馬防柵を使い武田軍と戦った決戦の地。現地では馬防柵が約100mにわたって再現されているほか、周辺には戦いで命を落とした武将たちをまつる墓が点在しています。

また、日本で初めて鉄砲が大量に使われた地で、火縄銃の演武や小・中学生による武者行列を行う設楽原決戦場まつりが行われます。

コメント