古都鎌倉 幕府の中心都市として発展した街で、「禅文化」を感じる神社仏閣巡りの旅

関東の古都鎌倉は、鎌倉幕府の誕生によって京に代わり政治と文化の中心都市になりました。また、幕府の警察機能を果たす武士と、食料生産に携わる農民は社会の中心となり、それと共に武士と農民のための新たな仏教、禅宗と浄土宗が発展します。

鎌倉では南無阿弥陀仏を唱えれば、厳しい修行を行わなくても極楽浄土へ行けるとした、阿弥陀如来を信仰する浄土宗が、農民を中心として、武士には師からの問いに対して座禅を組み、答えを探して悟りを開くことを目指す禅宗(臨済宗等)が広がりを見せ始めました。鎌倉では社会の変化と共に新しい価値観を持つ文化と仏教が発展していったのです。

今回は歴史ある鎌倉で活躍した源氏と北条氏ゆかりの地、そして新しい日本文化〝禅〟を体感する神社仏閣巡りをご紹介いたします。

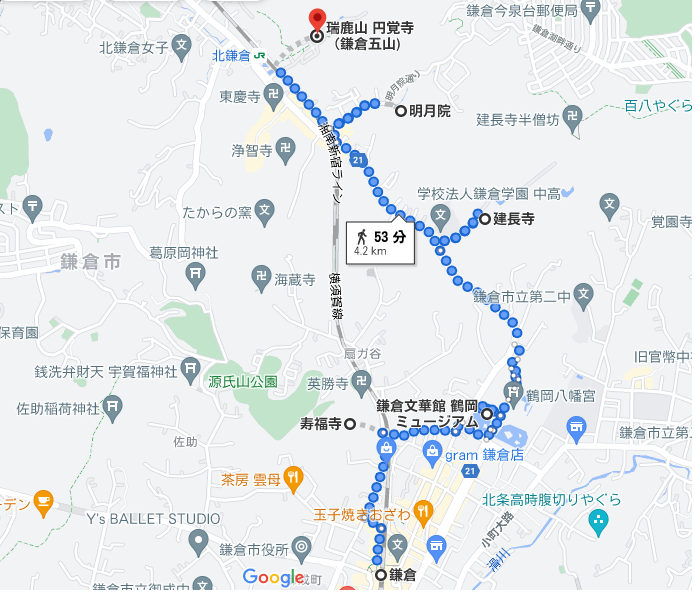

ルート:鶴岡八幡宮・小町通り→源氏山公園・銭洗弁財天→高徳寺(鎌倉大仏)→寿福寺→建長寺→明月院→円覚寺

★下記の中部観光ブログをご一読いただくと、よりおもしろく旅を楽しめると思います。

10分で読める観光と歴史の繋がり 陰謀渦巻き 三代で源氏将軍家滅亡、北条義時・政子の執権政治の始まり。 民と武士の時代、新仏教浄土宗と禅宗が誕生/ゆかりの鶴岡八幡宮を中心とする古都鎌倉・新仏教の総本山、京都の建仁寺・知恩院

10分で読める観光と歴史の繋がり 親子二代で日本の武士を一つにまとめた北条時頼と時宗、異国からの侵略者 元寇 これぞ武士の誉れ /ゆかりの古都鎌倉の寺院 高徳院(鎌倉大仏)、建長寺、明月院

1日目スケジュール

富山駅(8:08発)→(かがやき504)→東京駅(10:20/10:53)→鎌倉駅(11:53着)

・・若宮大路・・小町通り商店街/昼食(12:10~13:10)・・鎌倉駅(13:20)

(タクシー)==源氏公園 源頼朝像/銭洗弁財天 宇賀福神社(13:40~14:25)

=========高徳院 鎌倉大仏(14:45~15:15)==========

====鶴岡八幡宮/参拝・鎌倉国宝館見学(15:30~17:00)=======

========鎌倉駅前ホテル(17:20)

2日目スケジュール

ホテル(8:30発)・・・鎌倉五山第三位 寿福寺(9:00~9:40)・・・・・・・・・

※徒歩またはレンタサイクルで移動/鎌倉駅で荷物を預ける。

・・・・・・・・・・鎌倉鶴岡ミュージアム(9:55~10:30)・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・鎌倉五山第一位 建長寺(10:45~11:45)・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・鎌倉市内/昼食(11:50~12:50)・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・福源山明月院(13:00~13:50)・・・・・・・・・・・・・

・・・鎌倉五山第二位 円覚寺(14:00~15:00) ・・北鎌倉駅(15:33)→→→

→鎌倉駅(15:55発)→東京駅(16:52/17:24)→(かがやき513)→富山駅(19:36)

※鎌倉駅またはホテルで預けた荷物を取り出す。

1日目は移動距離が長く、山道もあるため観光タクシーをチャーターするのをおすすめします。

2日目についてはお寺とお寺の間がおよそ1㎞位の移動距離のため、徒歩移動を想定してます。(鎌倉は坂道が多いため、電動アシスト付きの自転車を借りると便利です。)

※上記行程は1日目は車移動、2日目は徒歩移動で計算しています。

1日目 交通アクセス

富山駅(8:08発)→(かがやき504)→東京駅(10:20/10:53)→鎌倉駅(11:53着)

まずは新幹線で東京へ移動し、そこからJR在来線の横須賀線に乗り換え、普通列車グリーン券を購入(指定席ではありません)して、景色を楽しみながらのんびり移動しましょう。

JR東日本ホームページ 横須賀線 https://www.jreast.co.jp/railway/train/green/

・・若宮大路・・小町通り商店街/昼食(12:10~13:10)・・

鎌倉駅へ到着したらまずはランチタイムです。鎌倉駅前のメイン通りを若宮大路といいます。源頼朝が鎌倉幕府を設立した際、鶴岡八幡宮を都市の中心にし、鶴岡八幡宮から見ると、若宮大路はまっすぐに海(由比ガ浜)に向かっているのが見えます。

鶴岡八幡宮を京の皇居にみたてて、平安京の朱雀大路になぞらえて造られ、若宮大路をメインストリートにして、その周囲を中心に街が発展したと考えられています。

小町通りはJR鎌倉駅東口から鶴岡八幡宮まで若宮大路と平行する商店街通りです。伝統的な土産物屋からファッショングッズ、飲食店まで店舗が幅広く、ショッピングや食事、喫茶を楽しめます。今回の昼食には、南に広がる相模湾で獲れる新鮮な〝しらす〟料理をいただくごとができる小町通りでお取りいただきます。

盛られたご飯の上に〝釜揚げしらす〟と〝生しらす〟がのせられているのが特徴です。生しらすが売り切れにならない様に、なるべく早い時間帯でのランチをおすすめします。※1月1日から3月中旬までは、しらすの禁漁期間のため生しらすは食べられません。昼食後は一度鎌倉駅へ戻りましょう。

(タクシー)==源氏山公園/銭洗弁財天 宇賀福神社(13:40~14:25)

ここからは観光タクシー(3時間チャーター/20,000円前後)のチャーターをおすすめします。最初の見学スポットとは、源氏山公園の源頼朝像です。 ここは春には桜、秋には紅葉が楽しめるハイキングコースにもなっています。

鎌倉市観光協会ホームページ 源氏山公園 https://www.trip-kamakura.com/place/142.html

歴史ストーリー

1045年に後に源氏の英雄として〝武家の棟梁〟と呼ばれるようになる源義家(みなもとのよしいえ)が元服(成人すること)を迎えました。元服の儀は弓と武の神として多くの武士が信仰し、朝廷から国家鎮護(仏教で国家を守護・安定させる)の役を与えられていた、京の石清水八幡宮で執り行われました。義家は元服後〝八幡太郎 〟と名乗ることになります。

八幡太郎 源義家

1051年 陸奥(東北の東側)で、蝦夷(えみし=朝廷に従わぬもの)の反乱・〝前九年の役〟が勃発しました。源義家は父源頼義と共に平定に向かいます。戦が始まると、義家は見事な騎射の腕を見せ、次々と敵の将を討っていきます。

東北の乱を見事平定した源氏一門の評価は高まり、八幡太郎 義家の騎射の腕は流石と世間で評判になりました。この時の戦で、鎌倉を始めとする東国武士達が活躍し、それ以来鎌倉が源氏の拠点となったのです。

この時に京の石清水八幡宮から、鎌倉に分霊を移し、鶴岡若宮(鶴岡八幡宮の前身)を建立しています。

・

1083年 再び東北の治安が乱れます。そこで再び源義家に東北制圧が命じられました。これが〝後三年の役〟の始まりです。義家は再び拠点である鎌倉の東国武士団を率いて陸奥国に入りました。この北の乱は、陸奥と出羽での内乱に発展しました。

・

源義家は仲裁に入り、結果的には戦によってこの内乱を終結に導きました。平定された後、東北は〝奥州平泉〟として、日本の第二の都に発展していったのです。

この戦後源義家は、勝手に戦をしたとされ、朝廷から一時冷遇されますが、最終的に、武家貴族としてこれまでに例がない大出世を遂げたのです。

また、源義家はこの時に鎌倉武士たちに、私財を投じて恩賞を与えたとされています。

・

源義家の活躍が、後に源氏一門の源頼朝の旗揚げ時の支援や、源義経の奥州逃亡時の保護などに繋がっていくのです。

主な見どころ

源氏山公園

源氏の英雄、源義家(みなもとよしいえ=源頼朝の四代前の当主)が東北の大乱〝後三年の役〟の平定に向かう際、東国武士たちの協力を求めるために鎌倉に立ち寄り、この山に立ち寄って、〝源氏の白旗〟を立てて戦勝祈願を行ったとされています。そのためこの山は「旗立山」と呼ばれました。

源頼朝像

源氏山のふもとの亀ヶ谷には、源頼朝の父 源義朝の屋敷がありました。これも源氏山の名前の由来であるとされています。公園に設置される源頼朝像は、頼朝の鎌倉入り800年を記念して建てられました。1180年頃の頼朝が伊豆で再起の挙兵を起こした頃の姿とされています。

鎌倉幕府将軍 源頼朝

源頼朝自身も、先祖源義家にならって戦いの際に源氏山で戦勝祈願を行ったとされ、源氏山はとても重要な場所だったということです。

源頼朝像にお参りした後は、人気のパワースポット銭洗弁財天宇賀福神社に立ち寄ります。(頼朝像から徒歩5分程度です)

鎌倉市観光協会ホームページ 銭洗弁財天宇賀福神社 https://www.trip-kamakura.com/place/195.html

ここで湧き出る銭洗水は、鎌倉五名水とされています。

歴史豆知識ストーリー

1185年 源氏が壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼした頃の事です。源頼朝が長い戦乱により苦しい生活をしていた人々に心を痛めていた時、夢に宇賀福神となのる福の神が現れ、〝西北の地に清浄な泉が湧き出す地があり、この霊水で神仏を祀れば人々に信仰心を起こし、邪気は退散し、国内は平穏に治まります〟と告げられました。夢のお告げのとおりに泉を見つけた源頼朝は、そこに岩窟を掘らせて宇賀福神を祀ったとされています。

・

・

主な見どころ

銭洗弁財天宇賀福神社

現在パワースポットとして人気のなっているこの神社では、お参りをする際にまず社務所で100円を支払い、蝋燭・線香・ざるを受け取ります。線香は身を清め、蝋燭は闇を照らすという意味があります。蝋燭と線香を奉納してお参りを済ませます。

奥宮

お参りを済ませたら奥宮の銭洗水で、ざるに小銭を入れて柄杓で小銭を清めます。そしてハンカチでふき取り財布に戻します。お札の場合は、端を少し濡らしてふき取るだけで大丈夫です。洗ったお金を使う事で数倍となって戻ってくると言われています。

歴史豆知識ストーリー②

鎌倉幕府五代執権 北条時頼の時代は1257年に大地震が発生し、暴風雨などの天災や自然災害が多発し、さらに人災による火災も多く発生したとされています。これによって全国的に飢饉が起こり、鎌倉でも死人や病人があふれたそうです。

・

さらにこの時代は大国の〝元〟による〝蒙古襲来〟がささやかれていました。北条時頼は人々に炊き出しを行い、街の復興にも力を入れます。そして自らは質素倹約を勧め、農民を保護の政策を行い、さらに物価の統制を行うなどする経済政策を行いました。これらは外様の御家人や、民への弱者救済になり、その善政が評判になりました。この時代では蒙古襲来に備え、国を豊かにしなければいけないという状況があったのかもしれません。

======高徳院 鎌倉大仏(14:45~15:15)=======

タクシーで移動して、高徳院鎌倉大仏に向かいます。鎌倉大仏は鶴岡八幡宮と共に鎌倉のシンボルと言える存在です。

鎌倉市観光協会 高徳院ホームページ https://www.trip-kamakura.com/place/154.html

高徳院の鎌倉大仏は鎌倉時代の1243年に木造で建造されましたが、その後1252年に銅造の大仏が造立が始まったと資料に残されています。木造の大仏は台風で崩壊したとされ、再建された銅造の大仏は当初〝金箔〟が施されていたとされています。

高徳院の本尊である、銅造 阿弥陀如来坐像は像高約11.3m、重量約121t とされ、大きさでは奈良の大仏には及ばないものの、建造された当時の姿をほぼ残した日本の仏教芸術史上重要な存在とされ、国宝に指定されています。

また、当時の大仏殿は高さ40メートルにもなる巨大な建物でしたが、1495年の明応の大地震の津波で流されたとあります。これ以後は露座(屋根のない所にすわること)の大仏となりました。

鎌倉大仏の建造の歴史は不明なところが多く、いくつかの説が存在しています。

歴史ストーリー⓵

鎌倉幕府将軍 源頼朝 後白河法皇

・

1185年に平氏一族、1189年に奥州藤原氏を倒して、全ての敵を滅ぼした源頼朝は、京へ上洛を果たし後白河法皇との対面を果たしました。その後鎌倉幕府が成立し、合戦の時代が終わりをつげたのです。

・

鎌倉幕府成立後は、首都となった鎌倉で仏教が盛んになります。それは京や奈良のような、国家のための仏教ではなく、〝武士や農民〟のための仏教でした。

都での国家仏教は、国家の安寧と皇族や貴族の為の神事を行うことが主な役割で、厳しい戒律を守って修行を行い、悟りを開くことを目指すものでした。

・

しかし鎌倉は、貴族ではなく武士や農民が中心になっていました。そして農民たちを中心として〝浄土宗〟が盛んになったのです。浄土宗の開祖は法然(ほうねん)です。

浄土宗開祖 法然

・

法然は〝南無阿弥陀仏〟と念仏を唱えれば、特別な修行をしなくても誰でも極楽浄土に行くことができるという教えを広めました。日常生活を営みながらでも信仰生活を送ることができる浄土宗は、多くの民に広がりを見せ、鎌倉で盛んになっていくのです。長く戦乱が続いたことで、民も不安を抱えて救いを求めていたのです。

高徳院と鎌倉大仏は、付近の閻魔王を祀り〝地獄〟を表現する円応寺、地獄の人々を救済する観音菩薩を祀る長谷寺、そして西方極楽浄土にいらっしゃる阿弥陀如来(鎌倉大仏)と、この頃盛んだった浄土信仰を表す寺院群の一つとして建造されたという説があります。そしてもう一つの説が、源頼朝死後の争いでの〝死者の怨霊を鎮める〟目的があったとされています。

歴史ストーリー②

1195年に鎌倉幕府誕生後、源頼朝は平氏によって焼き払われた、奈良の大仏の再建に取り組まれました。この時頼朝は侍女らに、鎌倉にもこのような大仏を建造したいと言ったとされています。

・

1199年に源頼朝が亡くなってからは、鎌倉は激しい内乱の時代を迎えます。御家人の梶原景時や比企氏らが内乱で滅ぼされ、二代将軍源頼家(みなもとよりいえ)は、失脚した後に謎の不審死を遂げ、三代将軍の源実朝(みなもとさねとも)は、二代将軍頼家の子に暗殺されるなど、源頼朝直系の源氏将軍は、わずか〝三代で滅亡〟してしまったのです。

・

源頼朝の妻 北条政子

・

北条政子はこのような内乱や、凄惨な事件に心を痛めて、その怨霊を鎮めるために、夫頼朝の願いでもあった大仏建造に取り組みます。基本的には鎌倉の民の寄付によって進められた大仏建造でしたが、その計画を支援していたとされています。

奈良の大仏と鎌倉大仏の違いは、奈良の大仏は聖武天皇の国家プロジェクトでしたが、鎌倉大仏は幕府の支援があったとはいえ、基本的には〝民〟が中心に行われたプロジェクトだったというところにです。

高徳院(鎌倉大仏)主な見どころ

高徳院の本尊は阿弥陀如来(大仏)ですが、境内に本堂は存在せず仁王門と観月堂があります。

観月堂

15世紀中頃の漢陽(ソウル)の朝鮮王宮の建物で、1924年に現在の場所へ移築されたといいます。よく見ると韓国風の瓦や額が見られます。内部には江戸後期作で二代将軍徳川秀忠が所有していた聖観音菩薩立像を安置しています。

仁王門

18世紀初めに、内部の仁王像とともに他所より移築されたものとなります。門に書かれた「大異山」は、高徳院の正式名称の一部です。(大異山高徳院清浄泉寺)

大香炉

大仏様の前に大香炉があります。阿弥陀如来の脇を固める菩薩の姿が描かれ、そのデザイン性が優れているとされます。

藁草履

大仏像に向かって右手に巨大な藁草履がかけられており、長さ1.8m、幅0.9m、重量45kgです。これは大仏様に日本中を行脚してほしいという願いを込めて、子供たちによって始められ、現在も三年に一度寄進されています。

56基の礎石

境内には56基の礎石(建造物の基礎となる石)が残されています。昔はこれで大仏様を支えていたそうです。

鎌倉大仏内部拝観

鎌倉大仏の大きな特徴に、国宝の仏像であるにも関わらず手を触れることができ、内部を拝観できることがあります。そのような国宝仏像は他にありません。内部に何かあるという訳ではありませんが、大仏の大きさや存在感をよりリアルに感じることができます。

保存の観点からはあまり良いこととは言えませんが、大仏様への信仰心につながるという考え方ができます。

※現在内部拝観はコロナ禍により、中止されている場合があります。事前にご確認ください。

鎌倉大仏内部には多くのいたずら書きがあり、なんと江戸時代には、外国人航海士のウィリアム・アダムスが内部を拝観した際に、〝観光客のたくさんのサインやマークが記されていた〟と言う証言が残されています。

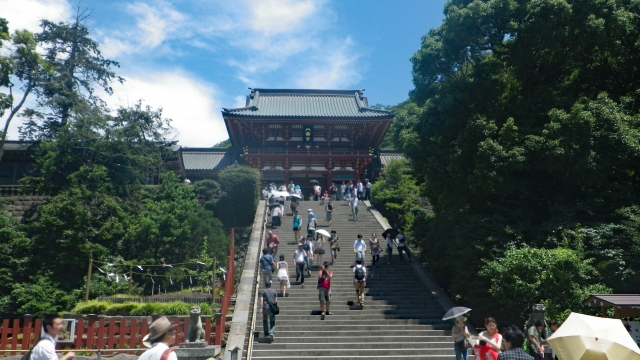

===鶴岡八幡宮/参拝・鎌倉国宝館見学(15:30~17:00)===

本日最後に向かうのが、鎌倉のもう一つのシンボル・鶴岡八幡宮です。先にも紹介した通り、鎌倉幕府ができてから鶴岡八幡宮は幕府の催事などを取り行う文化の中心となっていました。

鶴岡八幡宮には若宮(下宮)と、本宮(上宮)がありそれぞれ祭神が異なります。さらに丸山稲荷社を入れて、境内三つの建物が重要文化財に指定されています。

鎌倉市観光協会 鶴岡八幡宮ホームページ https://www.trip-kamakura.com/place/209.html

歴史ストーリー

前身の鶴岡若宮

1063年、源氏の祖先源頼義(みなもとよりよし=八幡太郎義家の父)が、東北の乱(前九年の役)を鎮めた後に、その戦で活躍した東国武士たちのいる東国の鎌倉を自らの拠点と定め、そこで〝源氏の氏神〟としていた八幡神を、京の岩清水八幡宮から拠点の鎌倉に勧請(分霊を移すこと)して、鶴岡若宮を建立したのが始まりです。

・

この当時八幡神は武運と弓の神様とされ、平安時代より多くの武士たちから信奉されていました。この時代では由比ガ浜のあたりにあったとされています。・

1180年に源頼朝が伊豆で打倒平氏の旗揚げをし、源氏の拠点鎌倉に入りました。頼朝は、由比ガ浜にあった鶴岡若宮を現在の場所に移して社殿を新たに建造したとされています。

・

源頼朝は、鎌倉幕府を成立した後、鶴岡八幡宮を中心に街づくりを行っています。重要祭事はすべて鎌倉の鶴岡八幡宮で行い、放生会(殺生を戒める宗教儀式)や、流鏑馬(馬に乗って矢を射、魔を払う天下泰平のための神事)、相撲、舞楽などが行われるようになりました。まさに鎌倉は東国の社会的中心の場となったのです。

主な見どころ

鎌倉国宝館

まずは境内にある鎌倉国宝館のご紹介です。

下記画像 鎌倉市観光協会ホームページ引用 https://www.trip-kamakura.com/place/kokuhou.html

鎌倉時代から室町時代までの物が多く、この時代に武士を中心に盛んになった禅宗の影響を受けて、中国から伝わったものが多いです。※入館時間が16:00までなので早めに見学を済ませましょう。

まず建物が国の登録有形文化財です。鉄筋コンクリート造りですが、外観は奈良の正倉院をイメージし、内観は鎌倉時代の寺院建築様式を用いられています。入口には明治時代の旧鎌倉町の町章、星月マークがステンドグラスに見られます。

館内中央に重要文化財の薬師如来と十二神将像が展示されています。かつて天才と言われた彫刻師 運慶(うんけい)によって造られた薬師如来と十二神将像は長い歴史の中で失われましたが、鎌倉時代と江戸時代に弟子たちによって造られていた複製が残され、国宝館に収蔵され展示されています。※展示内容によっては見られない場合もあるので事前にご確認ください。

下記画像 鎌倉市観光協会ホームページ引用 https://www.trip-kamakura.com/place/kokuhou.html

古神宝類

鶴岡八幡宮に伝わる古神宝類(祀る神様のため古い時代に神社に奉納され、現在まで伝わっている神具のこと)をご紹介します。

※収蔵品に多くの国宝の品があります。しかし残念ながら常設で展示しているわけではなく、季節ごとの特別展での展示となりますので、事前に調べて見学するのが良いと思います。

籬菊螺鈿蒔絵硯箱(すずりばこ)

源頼朝が後白河法皇から賜り、妻・北条政子が化粧道具入れとして愛用した物。後に頼朝が鶴岡八幡宮に奉納しました。金粉を蒔いて埋め尽くすという豪華絢爛な装飾、そして菊や小鳥を螺鈿(らでん)細工で表しています。

朱漆弓(弓)

源氏の祖先の源頼義(みなもとよりよし)が京の石清水八幡宮より勧請(神仏の分霊を迎えること)した際に、お願いしてもらい受けた弓で、それを鶴岡八幡宮に奉納したと伝えられています。木で作られた2メートル弓で、全体的に朱色の漆が塗られています。

黒漆矢(矢)

黒漆塗りの矢で茶紫の斑入りの白羽。鶴岡八幡宮への奉納用に作られたとされています。正月に神社で授与される〝破魔矢〟の起源とされています。

※この時代は迷信深い時代でしたので、疫病や災害はすべて悪霊の仕業とされていました。弓矢は魔を払うとされており、優れた武士が神事の際に弓矢を使って魔を払うという儀式を行っていました。

本宮(上社)

鶴岡八幡宮は武運の神様の為、「勝負運・仕事運・出世運」などにご利益があります。これは本宮の祭神、応神天皇のご神徳とされています。本宮は1818年に江戸幕府十一将軍徳川家斉によって改修されています。

応神天皇は第15代天皇で、西暦200年頃の人物とされています。この時代に異国との交流が始まり、農耕や鉄製の武器が進歩する技術革新が起きた時代で、応神天皇はその行いと功績によって神格化され、〝八幡大菩薩〟として崇められるようになりました。

本宮は61段の石階段の上にあります。これは1191年の小町大路から出火した大火で境内が焼けてしまい、再び焼ける事がない様に、再建する際に山の上に造営したとされています。

階段を上るのに苦労した後に後ろを振り返ると、鎌倉の街並みが一望できる、ビュースポットとなっています。この時に海(由比ガ浜)まで続く若宮大路が見られます。

本宮の前には大きな楼門があります。楼門の左右には二体の像あります。これは仏界の入口を守る仁王像ではなく、隋身像(ずいしんぞう)です。隋身とは皇族や貴族を警護する人の事で、つまり本宮に祀られている応神天皇=八幡神を警護していることになります。そのために像は弓や刀で武装しています。

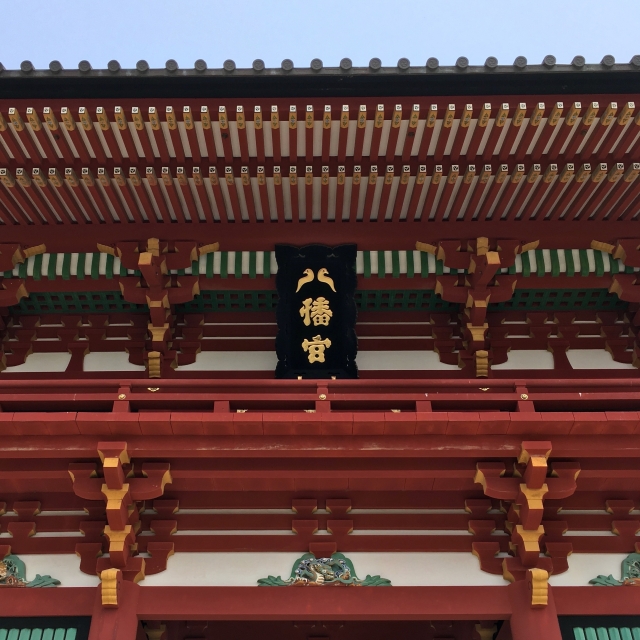

楼門の白い壁の部分に着目すると、白馬や虎や龍などの透かし彫りの装飾が見られます。またくぐってから振り返ると風神と雷神の装飾が見られます。また、楼門の八幡宮の〝八〟の字はよく見ると二羽の鳩の形をしています。

これは鳩が八幡神の使いとされているからで、鶴岡八幡宮の境内には純白の鳩が飼育されている程です。ちなみに、鎌倉の小町通りの老舗の豊島屋では、鎌倉銘菓鳩サブレーが販売されています。

楼門をくぐりぬけると本殿ですが、鶴岡八幡宮の本殿は撮影禁止となっています。本殿は一番後ろにあり、間をつなぐ幣殿、そしてお参りをする拝殿と、一体化した権現造(ごんげんづくり=日光東照宮と同じ)が特徴的です。また、回廊の側面に鮮やかな色を用いた彩りの彫刻が施されています。

(通常は人は拝殿でお参りをします。本殿は神様がいるところなので、拝殿の後ろにひっそりとあることが多いです。)

建物には、勾玉が渦を巻く三つ巴文様が見られます。これは火除けとして水が渦を巻くことを表し、再び大火が起こらないためのまじないとされています。また、三つ巴文は全国の八幡神社の神紋(家紋のようなもの)でもあります。

三つ巴文様のイメージ

本殿の回廊は宝物殿となっています。(有料200円/16:00まで)中には源頼朝ゆかりの書や、宝物品が展示されています。国宝に指定されている古神宝類(通常非公開)の複製も展示され、鶴岡八幡宮の歴史を知ることができます。

若宮(下社)

本宮の祭神の〝子〟を祀るところで、応神天皇の子である仁徳天皇を祀っています。現在の社殿は二代将軍徳川秀忠による大改修による1622年のものです。※仁徳天皇のご利益は、縁結び、縁切り、家内安全、商売繁盛、子宝とされています。

歴史豆知識ストーリー

仁徳天皇は日本の第16代天皇です。仁徳天皇は土木工事や開拓を行い、百済等の異国とも外交を行うなど熱心に政治を行いました。仁徳天皇が即位して間もなく、山の高台から国を見た時、自身の宮殿以外から炊飯の煙が登っていなかったそうです。・

つまり民は困窮し、竈に火を入れることもできないという事です。これにショックを受けた仁徳天皇は民に三年間の税の徴収と労役の免除を行いました。

・

そのため宮殿はボロボロになり、着るものも質素なものとなったことで皇后は嘆きますが、仁徳天皇は国中から上がる炊飯の煙を見て満足だったとされています。仁徳天皇は民から聖(ひじり)の帝と呼ばれるようになりました。その反面で、女性にもてて浮気が多く、皇后との喧嘩が絶えなかったとされています。

舞殿

唐破風(頭部に丸みをつけて造形した屋根の一種)の建物。もともとは1181年に頼朝が建てた若宮の回廊でしたが、1191年に大火で焼失しました。その後1193年に舞殿が建造されました。(現在のものは 1933年に再建されたものです。)

下拝殿とも呼ばれ、神事など各種儀式が行われていました。現在でも神社での祭りや行事のほか、年間を通じて多くの結婚式が執り行われています。舞殿では2月の節分、5月の菖蒲祭、7月の七夕などで舞が奉納されますが、4月の第二日曜日のかまくら祭で披露される〝静の舞〟(静御前が舞った舞)が最も有名です。

歴史豆知識ストーリー

源平合戦後に源頼朝に追われた源義経が、吉野山(女人禁制地)へ落ち延びる際に、愛妾であった静御前は義経と別れた後に捕らえられ鎌倉へ送られました。取り調べを受けて義経の行方を聞かれても、答えなかったといいます。

・

静御前は京で後白河法皇に日本一と評された白拍子(男装の舞妓)であったため、頼朝の妻、政子が舞を舞ってほしいと所望し、鶴岡八幡宮で披露することになりました。その場所が今の舞殿があった場所、若宮回廊です。静御前は義経を慕う内容を歌ったため、頼朝の逆鱗にふれますが、政子は敵ながらあっぱれととりなしたと言われています。

・

静御前はその後許され、義経のいる奥州平泉を目指しましたが、旅の途中で義経の死を知って悲嘆にくれ、1189年に亡くなったと言われています。

丸山稲荷社

鶴岡八幡宮で一番古い室町期の社殿で、重要文化財に指定されています。商売繁昌等を願う多くの方々より奉納された赤い旗で囲まれ、本宮の西側の小高い丘の上にある神社です。鶴岡八幡宮ができる前から裏山の大臣山にあったとされています。

祭神は倉稲魂神(うかのみたまのかみ)で五穀豊穣の神様です。神名で〝うか〟は穀物を意味します。稲の精霊を神格化したとされており、日本の主食である稲の神様、〝お稲荷さん〟として親しまれています。

お稲荷さんを信奉した商人たちが栄えたことから〝商売繁盛の神様〟と呼ばれるようになりました。

白旗神社

鶴岡八幡宮の境内にある白旗神社は、源頼朝が亡くなった後に、妻の北条政子によって建立されました。1896年に現在の場所に移り、柳営社(三代将軍源実朝を祀る社)と合わせて祀られるようになりました。

〝白旗〟とは源氏の旗印です。ちなみに平氏の旗印は〝赤旗〟だった事から、源平合戦にちなんで、日本では紅白対抗(紅白歌合戦等)という表現が用いられるようになりました。

========鎌倉駅前ホテル(17:20着)

おすすめホテル

ホテルメトロポリタン鎌倉 https://kamakura.metropolitan.jp/

鎌倉駅東口から徒歩2分の好立地です。2日目の徒歩散策の際に荷物を預ける事もできるため大変便利です。

スーペリアツインルーム

120cm幅のシングルサイズベッドを2台設置し、ご自宅のようにおくつろぎいただける、縁側をイメージした小上がりをご用意しました。広さ:28㎡ 定員:1~2名 ベッド:120cm×200cm(2台)シモンズ最高級ブランド「Beautyrest LUXE SERIES」8.25インチコイルベッド使用。

朝食は地元の野菜や食材を使用した朝食メニューをご提供します。

夜は鎌倉で和・洋多様なグルメを楽しもう!

鎌倉の鎌倉大仏は欧米の観光客に大人気で、それもあってか和食の他、洋食の飲食店も充実しています。なんとなく鎌倉というと古風で〝和〟の印象が強く、それ自体は間違いありませんが、実はビストロ、リゾートレストラン、隠れ家的なフレンチなど、洋食のお店が豊富です。

もともと鎌倉周辺は山と海に囲まれていて、野菜作りに適した肥沃な土地で〝鎌倉野菜〟がブランド化され、相模湾の海の幸も豊富で三崎まぐろや湘南しらすなども有名です。

※下記写真は三崎まぐろ・湘南しらすのイメージです。

鎌倉駅前のおすすめのお店

鎌倉駅付近には、お店がたくさんあります。その中でも人気店をピックアップしました。下記お店以外でも隠れ家的な名店や、家族的な洋食屋の他、カレー、蕎麦など様々な人気店があるので、好みに合ったところを選択してください。

1.鎌倉秋元 和食生しらす丼や鎌倉野菜など http://www.akimoto-kamakura.com/menu.html

2.アマルフィ・キッチン 鎌倉野菜や鮮魚、イタリアンの老舗の別店舗 https://be-value.co.jp/

3.ブラッスリー・シェ・アキ 鎌倉の老舗フレンチの名店シェフがオープンしたお店 https://chez-aki.owst.jp/

4.鎌倉ガーデンハウス ロースハムとクラフトビールのお店 https://ghghgh.jp/blogs/shoplist/gardenhouse-kamakura

5.仕立屋小町店・東急店 三崎まぐろやしらすなどを気軽に楽しめる居酒屋店(※食べログなどをご参照ください。)

2日目 交通アクセス

ホテル(8:30発)・・鎌倉五山第三位 寿福寺(9:00~9:40)・・

ホテルフロントか駅のコインロッカーに荷物を預けてから出発しましょう。北鎌倉方面は車が混むので、徒歩または自転車をおすすめします。坂が多いので、レンタサイクルで電動アシスト付きの自転車を借りるのがおすすめです。健脚の方は歩いてでも充分回ることができます。※今回の行程は徒歩移動をベースにしています。

寿福寺は鎌倉五山第三位の格式あるお寺です。北条政子が源頼朝の死後、禅宗臨済宗の開祖栄西(えいさい)を招いて建立しました。

頼朝の父である義朝の旧邸跡に建てられており、1200年に政子が頼朝を弔うために建立しました。現在は政子と三代将軍源実朝の墓とされる五輪塔があります。

鎌倉市観光協会寿福寺ホームページhttps://www.trip-kamakura.com/place/168.html

歴史ストーリー⓵禅宗の広がり

鎌倉時代には禅宗(臨済宗)が広まっていました。禅宗は主に上級武士を中心に広がりを見せます。

禅宗の特徴は座禅を組み、師と討論して悟りを開くものです。浄土宗の他力本願とは違う性質で、これは当時の鎌倉武士たちの気質に合っていたとされています。

・

臨済宗の開祖栄西

・

臨済宗開祖の栄西は、中国の宋で禅宗を学んだ後、鎌倉で布教を試みました。

・

鎌倉で栄西は〝興禅護国論〟で禅宗が国家に必要という事を説き、将軍の源頼家や実朝、北条政子らが禅宗に帰依(頼みとすること)し、禅宗を〝幕府のための仏教〟に位置付けています。

・

座禅を組んで心を落ち着かせ、目の前の事に集中する〝不動の心〟の教えは、戦乱続きだった鎌倉武士にあっていたのかもしれません。

なお、鎌倉幕府の庇護を受けて、臨済宗寺院の格付け(鎌倉五山)が行われました。(鎌倉五山は鎌倉の建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺が最終的に確定されました。)

歴史ストーリー②武家政権の誕生

鎌倉幕府は、三代将軍源実朝が殺害された後、源頼朝の姉の子で、最高貴族藤原一族の三虎(みとら)を、四代将軍候補として幕府に迎え入れました。※幕府が当初希望した皇族将軍という願いは、後鳥羽上皇に断られています。

鎌倉幕府二代執権 北条義時

三虎が元服するまでは、源頼朝の妻北条政子が〝尼将軍〟、そして親族の北条義時が〝二代執権〟(政所と侍所を統括する役)として、政治を行っていく事になりました。

・

1221年 源氏将軍滅亡のチャンスに、幕府の弱体を狙う後鳥羽上皇は、執権 北条義時に謀反の罪を着せ、討伐命令を出しました。これは武士たちを鎌倉幕府から離反させる狙いがあったのです。

・

しかし鎌倉幕府は、尼将軍北条政子を中心に一致団結し、北条泰時を総大将にし、朝廷の軍を打ち破りました。これによって後鳥羽上皇は失脚し、鎌倉幕府は朝廷の権限を没収し、大きく権限をもつようになりました。このことで真の〝武家政権〟の時代が訪れたのです。

・

その後、北条政子は1225年に亡くなっています。

寿福寺 主な見どころ

鎌倉五山三位の寿福寺の総門をくぐると、〝鎌倉随一と言われる石畳の美しい参道〟がお目見えします。現在の敷地はこじんまりとしていますが、北条政子や三代将軍源実朝の時代は、十数か所の塔頭(境内にある小寺のこと)がある大寺だったといいます。

五輪塔

中門から脇道に入ってから小径を登ると墓地があり、北条政子と源実朝のお墓とされる五輪塔があります。この時代は遺灰や骨壺の上にお墓を作ることもありましたが、葬られる人に〝ゆかりのある場所〟に五つの石を組み合わせた塔(五輪塔)、つまり供養塔を立てることがありました。

氷紋敷

参道の石畳の真ん中に菱形の石を敷き詰めた、日本庭園の技法〝氷紋敷〟が見られます。参道の両サイドには〝桂敷き〟という技法を用いられています。

仏殿

寿福寺の本尊は釈迦如来坐像ですが、通常は中門までしか入ることができず、本堂の仏殿は特別公開の時しか見られません。(お正月や連休期間中に公開される場合があります、)

・・・鎌倉鶴岡ミュージアム(9:55~10:30)・・・・・・

寿福寺参りの後は、鎌倉文華館鎌倉鶴岡ミュージアムに立ち寄りましょう。ここは、建長寺に向かう道の途中にあります。古都鎌倉に関する特別展が行われることが多く、鎌倉時代の刀や家具・祭りや文化に触れることができます。

鎌倉鶴岡ミュージアムホームページ https://tsurugaokamuseum.jp/index.html

・・・・鎌倉五山第一位 建長寺(10:45~11:45)・・・・

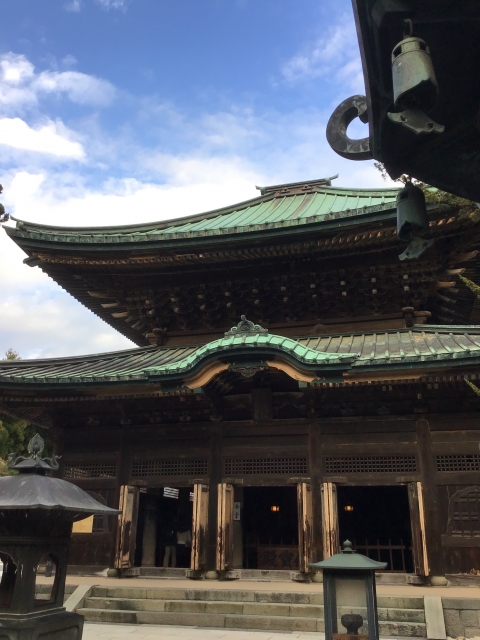

〝鎌倉五山第一位〟の建長寺拝観です。建長寺は鎌倉の禅寺として最も格式が高いと認定されています。

鎌倉市観光協会ホームページ 建長寺 https://www.trip-kamakura.com/place/140.html

正式には巨福山建長興国禅寺、臨済宗建長寺派の本山で、寺院創立は1253年、鎌倉幕府五代執権 北条時頼(ほうじょうときより)による、日本で最初の本格的な〝禅宗専門道場〟です。

建長寺は天下の禅寺として最大で千人を越える修行僧を擁したとされています。境内は三門、仏殿、法堂が一直線に並ぶ、禅宗特有の伽藍様式が残されています。また、木造建築の仏殿・山門・法堂・昭堂・唐門などの多くは国指定重要文化財となっています。

建長寺は長い歴史の中で衰退した時期もありましたが、江戸時代に江戸幕府徳川将軍家の支援を受けて再興を果たしています。江戸時代当時の境内は、厳格な禅風により塵一つなく掃き清められていたといいます。昔は「建長寺の庭を竹箒で掃いたよう」という言い回しがあり、それは掃除が行き届いて塵一つ落ちていない様という意味だったそうです。

歴史ストーリー⓵北条泰時の政治と蒙古の脅威

尼将軍北条政子が亡くなった後、藤原氏の三虎が元服して鎌倉幕府四代将軍に任じられました。そして北条義時の子、北条泰時(ほうじょうやすとき)が三代執権として就任しました。

・

鎌倉幕府三代目執権 北条泰時

・

承久の乱後、朝廷の領地の多くが〝幕府管轄〟になりました。

そこで北条泰時は、領地争いに関する裁判制度や、領地を管理する守護・地頭の役割を明確にするなど、日本で初の武家法となる・御成敗式目を制定します。

さらに北条泰時は、北条氏での身内争いを防ぐために、執権を〝北条氏嫡流〟のみに限定する〝得宗制度〟(世襲制度)を作りました。

・

北条泰時の死後、孫の北条経時(ほうじょうつねとき)が執権を継ぎます。経時は反執権勢力として謀反に関わっていた四代将軍 藤原頼経を辞めさせ、その子の藤原頼嗣(ふじわら よりつぐ)を五代将軍に任じます。

この頃になると、将軍や朝廷よりも、執権北条氏の力の方が強くなっていたのです。しかし、北条経時は若くして病で亡くなり、経時の弟・北条時頼(ほうじょうときより)が五代執権に就任します。

・

この時代は、蒙古帝国という国の、五代目皇帝 忽必烈(フビライ)が、王朝名を〝元〟と称して、日本侵略を狙う、脅威が生れていました。

蒙古五代目皇帝 忽必烈(フビライ)

・

元はもともと遊牧民族で、圧倒的な騎馬軍団でいずれ日本を標的にすると言われていました。執権北条時頼は、この大きな問題への対策のために、奔走することになります。

・

まずは北条氏への謀反を企む、大物御家人三浦氏を討伐しました。さらに反執権勢力の五代将軍 藤原頼嗣と後ろ盾九条氏を失脚させ、その代わりに皇族の宗尊親王(むねたかしんのう)を六代将軍としました。これは幕府の念願と言える〝宮家将軍〟の誕生です。

・

その一方で質素倹約を勧め、鎌倉の物価統制を行うなど弱者救済を行います。大地震や飢饉が起こった時には炊き出しや建物の再建など、復興支援を積極的に行っていました。北条時頼は、元に対抗するため、鎌倉幕府の力を強くすることに対して一心に励んだのです。

・

北条時頼は宗教心が厚く、京から鎌倉へ来た南宋の僧侶を招いて、教えを受けています。禅宗の教えは、大きな問題が多かったこの時代に必要とされたのだと考えられます。

・

北条時頼は、自身が頼りにした禅宗(臨済宗)のため、日本で初めての最大規模の本格的〝禅宗道場 建長寺〟を建立しました。

そして大病を患った後に執権を退いて、自ら建立した最明寺(現在の明月院)に籠り出家したのです。

北条時頼は、出家後も政治に関わり続け、親族たちに助言を与えました。

・

そして1263年 北条時頼は、病のため亡くなったのです。

建長寺 主な見どころ

宝物風入

毎年11月3日の文化の日前後に行い、建長寺に伝わる重要文化財など大切な宝物を虫干しするのに合わせて、一年に一度、絵画・書籍・工芸品・彫刻などを公開しています。

建長寺には多くの国宝や重要文化財がありますが、その多くは通常公開されていません。臨済宗開祖 蘭渓道隆の書いた指導書〝法語規則〟と、肖像画の〝絹本淡彩蘭渓道隆像〟が国宝に指定されています。

重要文化財としては、鎌倉時代の北条時頼坐像、同じく鎌倉時代の伽藍神像(中国三大宗教・道教の神様)、鎌倉の伝統的工芸品鎌倉彫の原型とされる〝黒漆須弥壇〟(仏像などを安置する台座)などがあります。

これらは定期的に鎌倉国宝館で公開されるか、毎年11月の〝宝物風入〟で公開されます。

三門(重要文化財)

現在の三門は江戸時代に再建されたものです。〝建長興国禅寺〟の額がかけられ、これは後深草天皇の直筆とされています。それを守る、城郭建築に見られる軒唐破風(雨を入り口の左右に落とすためのもの)が設置されています。

この三門は、東日本最大級の規模とされています。

二階の楼上には釈迦如来と十六羅漢・五百羅漢像が安置されており、仏道修行者の最高位にある十六羅漢・五百羅漢にその功徳を分けてもらって門をくぐることで、執着心から解脱され清浄な心になると言われています。

※楼上は秋の建長まつり等の特別拝観で見学が可能です。

梵鐘(国宝)

1255年に北条時頼がつくらせた梵鐘は、その美しさ関東第一と言われています。

鋳物師・物部重光の制作で、開祖・蘭渓道隆の銘文が入っており、鎌倉時代の創建当初の歴史を伝える貴重なものです。

物部氏は、河内国(現在の大阪)の鋳物師集団で、物部重光は1252年から始まった鎌倉大仏の鋳造のために、鎌倉へ招かれたと考えられています。関東に住み、鎌倉時代に活躍した鋳物師として知られるようになりました。

仏殿(重要文化財)

仏殿は、もともとは東京増上寺にある、徳川二代将軍夫人、江(ごう)の御霊屋(貴人の霊をまつる所)でした。

江戸時代に創建され、創建20年の造り変え時に、建長寺に移されたとされています。内部は漆塗りで華麗な装飾が施されています。

本尊の地蔵菩薩坐像は、室町時代の作とされています。

禅寺の本尊は通常、釈迦如来が多く、地蔵菩薩を祀るのは珍しいです。

建長寺が建てられた場所は、鎌倉の境界地〝地獄谷〟と呼ばれる処刑場でした。そのため、処刑された者を救済する地蔵菩薩を本尊とする心平寺が建てられました。それにならって、建長寺の本尊も地蔵菩薩にしたとされています。

なお、地蔵菩薩はあの世とこの世の境界線を守る〝境の神〟とされています。

法堂(重要文化財)

建長寺法堂は説法のための堂です。1275年 北条時頼13回忌に建造されました。現在の法堂は1814年の再建で、関東では最大規模の大きさです。当初は修行の場であったため、僧侶全員(388人)がここに集まって住職の説法を聞いてしました。

法堂には本尊の千手観音坐像が祀られ、その手前には釈迦苦行像があります。

千手観音坐像は北条時頼が病に倒れたときに、病の回復を祈り作られたとされる時頼の等身大の像です。なお、鎌倉国宝館にも建長寺の千手観音坐像(神奈川県指定文化財)が収蔵されています。

釈迦苦行像は仏教の開祖釈迦如来が若い頃に苦行を行っている姿です。2005年の愛知万博で陳列されたガンダーラの遺産のレプリカ像で、万博終了後にパキスタン国から建長寺に寄贈されました。

法堂の天井に描かれた雲龍図(うんりゅうず=龍が描かれた絵)は、建長寺の創建750年を記念して小泉淳作画伯によって描れました。(同じ禅寺の京都の建仁寺と同じ製作者です。)

唐門(重要文化財)

方丈入口にある見事な唐門は、東京増上寺から移築されたものです。

日本の城郭建築に見られる唐破風(頭部に丸みをつけて造形した破風)が設けられているため、唐門と呼ばれています。

正面の柱の間は4.1メートル、前の丸い柱は42センチ、後ろの角柱は36センチと、堂々とした作りです。

NHK大河ドラマ江(ごう)が放送された2011年に大修理が行われ、全面に飾金具が付けられて創建当時のまばゆい輝きを取り戻しています。

方丈庭園

境内の奥にあるのが方丈庭園で、鎌倉時代に臨済宗開祖 蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)作庭の庭園とされています。

池中に島と橋は、江戸時代の改修によるものとされています。

護岸石組で囲まれた亀島は、左の立石が亀頭石、背に中心石を据えて、長寿のシンボルである松を植樹しています。

亀島の逆方向に鶴島と松があり、長寿の象徴の鶴亀セットとなっています。少し離れて見る〝池の湖面と陸地との境〟が特に美しいと評されています。

・・・・・・鎌倉市内/昼食(11:50~12:50)・・・・・・

建長寺から北鎌倉駅の間には観光地らしく飲食店がたくさんあり、お茶屋さんやカフェ、精進料理からフレンチまで多種多様です。

おすすめ店 点心庵 建長寺をでてすぐにあるお店です。

下記画像 点心庵ホームページより引用 http://tenshin-an.com/

建長寺は〝けんちん汁の発祥〟とされています。点心庵では建長寺公認のけんちん汁を提供してくれます。

けんちん汁は、ごぼう、大根、里いもなどを炒め、だし汁を加え、醤油や味噌で味付けした精進料理のことで、不殺生戒という仏教の戒律に基づき肉や魚を使用しない料理です。臨済宗開祖 蘭渓道隆が野菜の皮やヘタを無駄にしないようにと発案したとされています。

点心庵では養蜂を行っており、自家製はちみつを使った鎌倉カレーや鎌倉はちみつプリンを提供しています。

・・・・・福源山明月院(13:00~13:50)・・・・・

明月院の有る場所は明月谷といいます。

明月院は鎌倉時代に禅興寺の塔頭として建立されました。あじさい寺として有名で、境内を埋める数千本のあじさいは人気です。また、秋には本堂後庭園が公開され、紅葉が美しいことでも知られています。

鎌倉市観光協会ホームページ 明月院 https://trip-kamakura.com/place/230.html

1256年 五代執権北条時頼が大病にかかった後に出家し、自らの居所とするため禅寺の最明寺を建立しました。・

最明寺は時頼が亡くなった後に廃寺となりましたが、子の北条時宗が、跡地に禅興寺を建立し、後にその塔頭として〝明月院〟が建立されました。

禅興寺は明治期に廃寺となりましたが、明月院は残っています。

明月院境内には、北条時頼の廟所と墓があり、そのあたりが最明寺のあった場所とされています。

明月院 主な見どころ

明月院ブルー

明月院のアジサイは日本古来の姫アジサイです。

境内約2500株の青色のアジサイで埋め尽くされることから〝明月院ブルー〟と呼ばれ、鎌倉では長谷寺と共に〝2大紫陽花鑑賞スポット〟となっています。紫陽花を植えたのは、1940年頃のことで、鎌倉の「紫陽花寺」として知られるようになりました。開花期は5月下旬から7月上旬まで続きますが、見頃は6月上旬から下旬にかけてです。

北条時頼廟所

総門をくぐって左手にあるのが鎌倉幕府五代執権北条時頼の廟所です。その奥にある塔は時頼の墓とされています。

本堂・方丈

山門をくぐった後にある〝方丈〟の額が掲げられている建物が本堂で、本尊は聖観世音菩薩です。本堂右手の庭園の景色を眺める事ができる丸窓は、〝悟りの窓〟と言われる人気撮影スポットです。

丸窓のある方丈(住職の住むところ)に、あがる事ができます。

※紫陽花の時期は大変混雑するので注意が必要です。また、明月院は本堂内部のみ撮影禁止となっています。

方丈にはユニセフへの300円の募金を行うことで入ることができます。「悟りの窓」から見える後庭園(枯山水庭園)は紅葉時が見事です。※悟りの窓を撮影する際に行列ができる事があります。

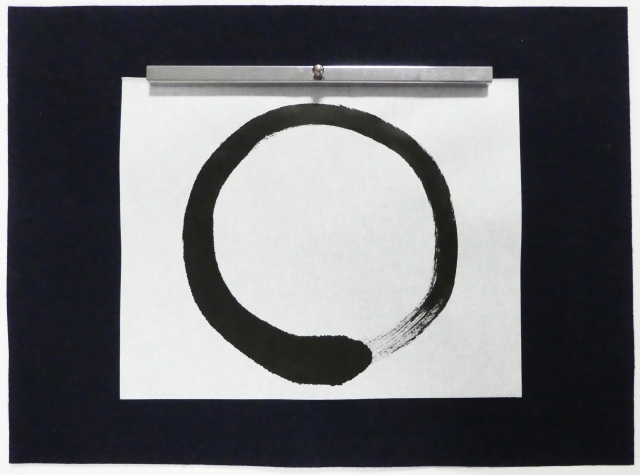

「悟りの窓」は、迷いを捨てて自分自身を見直すための窓です。禅の究極の形は円とされ、悟りや心理を表すとされています。禅における書画のひとつに「円相」というものがあり、悟りや心理を象徴しているといいます。

本堂内には、本尊の聖観世音菩薩と、県重要文化財指定の北条時頼坐像があります。

北条時頼坐像は鎌倉時代の作で、後世に補修が行われているものの、顔の部分は元の姿を残していると言われています。

また、鎌倉国宝館に保管されている明月院絵図は、室町時代のもので当時の明月院を伝える貴重な資料として国の重要文化財に指定されています。

後庭園

通常非公開ですが、ハナショウブと紅葉時期に特別公開されます。その際は庭園側からの悟りの窓を撮影することができます。

開山堂

本堂から左の方に進むと、1380年頃に建てられた開山堂があり、ここには歴代住職の位牌が祀られています。

開山堂の左手には明月院やぐらが、正面には花想い地蔵があります。

明月院やぐら

鎌倉最大の「やぐら」(間口約7メートル、奥行き6メートル、高さ3メートル)。

やぐらとは、鎌倉時代から室町時代に多く作られた横穴式の供養堂です。鎌倉市や藤沢市には柔らかくて加工しやすい鎌倉石が多くあったとされています。当時のやぐらの内装は大変豪華であったと言われています。

花想い地蔵

花想い地蔵はいつも季節の花を抱えています。

いつくしみ深き花地蔵

人は離れても

はかない花の思い出の中に生きています

大切な人との別れ いとおしい物との別れ

そんな時 ふと目に止まった花が

どんなにか心を慰めてくれたことでしょうか

・・・鎌倉五山第二位 円覚寺(14:00~15:00) ・・・

最後に訪れるのは、1282年に鎌倉幕府第八代執権 北条時宗が建立した円覚寺です。

禅寺として〝鎌倉五山第二位〟の格式あるお寺で、中国(宋)の高僧 無学祖元(むがく そげん)を迎えています。

正式名称は「瑞鹿山円覚興聖禅寺」です。

鎌倉幕府滅亡後、足利尊氏の禅の師でもある夢窓疎石が住職となり、さらに繁栄して42の支院を持つ寺となりました。

大小約30の建物が広大な敷地に配置されるスケールの大きいお寺です。

春は桜、秋は紅葉が美しいことで知られています。

鎌倉市観光協会ホームページ 円覚寺 https://www.trip-kamakura.com/place/86.html

歴史ストーリー⓵北条時宗の政治

日蓮宗開祖 日蓮聖人

五代執権北条時頼が亡くなった後、法華経を布教する日蓮が、法華経を信仰しなければ異国の侵略で、国が亡ぶと民衆に警告するようになりました。

そのため、多くの民に蒙古襲来のうわさが広まってしまいました。鎌倉幕府は世を乱すとして、日蓮を佐渡へ島流しとしました。(後に日蓮は許され、日蓮宗が確立されるようになります。)

鎌倉幕府八代執権 北条時宗

・

八代執権の北条時宗は、蒙古襲来に対抗するため、国を一つにする施策を行いました。まずは〝反執権勢力〟への対処です。

親族の名越一族、兄弟で六波羅探題の北条時輔(ほうじょうときすけ)、そして鎌倉幕府六代将軍の宗尊親王などです。

・

幕府に不満を持つ宗尊親王を鎌倉から追放し、宗尊親王の子、惟康新王(これやすしんのう)を七代将軍に任じました。

惟康新王は〝源〟の姓を天皇から賜り、三代以来の〝源氏将軍〟が誕生したのです。これは蒙古対策の一環で、御家人の心をまとめるための策だったとされています。

・

1272年 北条時宗は情報収集を盛んに行い、反執権勢力の謀反を事前に察知し、それらの駆逐に成功しました。これは二月騒動といいます。(計画に加担していた、北条時輔・名越一族は処断されました。)

歴史ストーリー②蒙古襲来

蒙古五代目皇帝 忽必烈(フビライ)

・

1268年 蒙古皇帝 忽必烈(フビライ)の使者が日本に訪れました。

使者は「小国は大国に敬意を払うべし」として高圧的な国交を迫ります。

無礼ながらも国交して和を結ぶべきと主張する朝廷と、開戦あるのみとする幕府で、意見は対立しますが、結局幕府の意見を押し通りました。

北条時宗は、すぐに御家人たちを集め「武者の刀は天より与えられたもの、武者に生まれたことを誇りに思い、刀を持たぬものすべての盾となり、守らなければならぬ」と述べました。

・

北条時宗は、御家人たちに〝徳政〟を行い、借金を免除します。

武士が借金のために武具を持てない様では困ると考えたのです。時宗は〝国難〟といえる蒙古襲来に備え万全の準備を行ったのです。

・

1274年に対馬に現れた蒙古軍と幕府軍は激しく激突しました。北条時宗の作戦は、戦いながら敵を引き寄せ、大宰府に温存する軍で、一気に敵を殲滅し一兵も逃がさないという激しいものでした。

蒙古軍に侵略をあきらめさせるために、徹底的叩く必要があったのです。

・

この作戦には多くの犠牲を払いました。多くの民も犠牲になりました。

蒙古軍は慎重になったのか、戦の最中に船に引き上げてしまいます。しかし運命のいたずらの様に、大嵐が押し寄せて、蒙古軍は全滅したのです。

・

蒙古軍を破ったのは祈祷による〝神風〟のおかげであると朝廷と寺社が主張するなかで、このような嵐による勝利では、再び蒙古軍は現れるだろうと時宗は危惧して、九州に防塁を作り次の侵攻に備えます。

元寇防塁跡

この頃には北条時宗を支える重鎮たちは皆亡くなっており、時宗は、一人で政治を行う独裁政治となっていました。

・

蒙古軍による二度目の侵攻に悩んだ時宗が、禅の師・無学祖元を訪ねると、祖元は紙片に「莫煩悩」(まくぼんのう)という三文字を書いて時宗に渡したといいます。

これは「一切の迷いの心を捨て、今為すべき事に集中し、信ずるところを行え」という意味です。「莫煩悩」の文字を師より受けた時宗は、自分の決意を示したと伝えられています。

・

1281年の二度目の侵攻は防塁の効果があり、海上戦となります。

蒙古軍の主力船団の遅参もあり、戦いは一進一退となる中で、主力船団が到着したタイミングで、再び大嵐が起こります。この時海上にいた蒙古水軍は嵐で壊滅したのです。

・

北条時宗は戦の後、両軍合わせて10万人以上が亡くなった死者を弔うために、円覚寺を建立したのです。

円覚寺主な見どころ

桜の名所円覚寺

広い境内には、ソメイヨシノやボタンザクラ、ヤエザクラなどが各所で咲き誇り、その数は約500本と言われています。禅寺らしい凛とした空気と桜は、日本の情緒を感じられるとして人気です。山門と桜もよく合いますが、洪鐘から見る〝鎌倉市の木ヤマザクラ〟もおすすめです。

舎利殿(国宝)

鎌倉では唯一の国宝建造物で「舎利殿」と呼ばれています。

1563年に火災で焼失し、太平寺の仏殿だった建物を移築したもので、室町時代中期(15世紀)の建築物です。

舎利殿は宋(中国)からもらい受けた、佛牙舎利(荼毘に付された後の釈迦の歯)を祀っています。鎌倉~室町時代に中国から伝えられた様式を代表する、最も美しい建物として国宝に指定されてます。

屋根の勾配や軒の反りの美しさが特徴的で、放射状に配された屋根を支える骨組の材(扇垂木)は屋根を一層大きく、建物全体を壮大に見せています。また、窓は鎌倉時代特有の縦の線が真っ直ぐな形とされています。

残念ながら舎利殿は通常非公開となっているため、遠くから眺めることしかできません。しかし11月頭の文化の日の近くの日に特別公開を行う事があります。日程は毎年変わります。

洪鐘(国宝)

洪鐘(おおがね) 鎌倉大仏鋳造に携わった鋳物師の一族・物部氏の物部国光による制作です。総高259.4センチメートル、口径142センチメートル、鎌倉で最大の梵鐘であり鎌倉三名鐘の一つです。

山門(県重要文化財)

円覚寺の三門は、諸々の煩悩を取り払って涅槃・解脱の世界である仏殿に至る門とされています。

山門は朝日新聞に掲載された長編小説 夏目漱石「門」の舞台になりました。夏目漱石は英国留学から帰国後、自分が何をしたらよいか分からない、空虚な状態になったといいます。その頃に円覚寺を訪れ、特に山門に強い印象を持ち、その頃の見聞を小説に書いています。

「山門を入ると、左右には大きな杉があって、高く空を遮っているために、路が急に暗くなった。その陰気な空気に触れた時、宗助は世の中と寺の中との区別を急に覚った。」という様に書いており、山門をこの世と仏界を分ける境として強く印象に残ったようです。

現在の山門は1780年代に再建されたものです。「円覚興聖禅寺」と書かれた〝額〟は伏見天皇(上皇)の勅筆と伝えられています。二階部分の楼上には十一面観音、十二神将、十六羅漢像が安置されていますが、通常非公開となっています。

仏殿

1923年の関東大震災で倒壊し、昭和39年に再建された仏殿は、禅宗様式の伽藍配置の中心に位置する建物です。仏殿には御本尊である宝冠釈迦如来像が安置されています。木造で頭部のみが鎌倉時代、胴体部分は江戸初期に直されたものです。

仏殿の天井にある見事な白龍図は、岐阜出身で文化勲章受章者の日本画家、守屋多々志によって描かれました。「大光明寶殿」の額は1378年に後光厳天皇から賜ったものです。

円覚寺庭園

円覚寺には方丈庭園があり、禅庭・枯山水の完成者として、史上最高の作庭家とされる夢窓疎石の作庭です。方丈(住職の住まい)からは椅子に腰かけてゆっくりと眺める事ができます。心字池と呼ばれる池は〝心〟という字をかたどっている禅宗様式の庭です。

実は円覚寺で〝国指定名勝〟とされているのは、総門前の白鷺池(びゃくろち)、仏殿と方丈前の柏槇(ビャクシン)の古木、そして方丈向かいにある妙香池(みょうこうち)の三か所です。

方丈前の柏槇(ビャクシン)の古木は、市の天然記念物に指定されています。

妙香池(国指定名勝)

佛日庵(ぶつにちあん)

円覚寺の塔頭(境内の小寺)で、八代執権 北条時宗の廟所(貴人の霊を祀る所)開基廟があります。

二度にわたる蒙古襲来という国難に立ち向かった北条時宗は、この場所で禅の修行に没頭し精神鍛錬に励みました。

1284年に時宗が亡くなると、間もなく廟所として創建されました。

開基廟には時宗の子九代執権貞時と、鎌倉幕府最後となる十四代執権で貞時の子高時も一緒に祀られています。

内部には僧の姿をした、三人(時宗・貞時・高時)の像と、時宗が信仰した十一面観音像が祀られています。これは蒙古軍への対処のために時宗が拝んでいた像とされています。

佛日庵は北条氏の末裔を称して鎌倉を収めた後北条氏の庇護を受けました。

本堂の本尊は南北朝時代の地蔵菩薩像です。佛日庵は時宗の才能にちなんで「学問の神」「開運の神」として崇められてきました。線香代を払い参拝する形で、お抹茶を(落雁付)500円でいただくことがきます。

北鎌倉駅(15:33)→→→鎌倉駅(15:55発)→→→東京駅(16:52/17:24)

※鎌倉駅またはホテルで荷物を受け取り

→→→(かがやき513)→→→富山駅(19:36着)