足利将軍家による〝北山文化〟と〝東山文化〟を巡る旅

室町時代では鎌倉時代の〝元寇〟以来途絶えていた、中国との交易が再開されました。足利尊氏による天龍寺船、そして日明貿易が行われたことで、三代将軍足利義満の時代に文化が華やかに発展しました。それは公家文化・武家文化・中国文化の融合、多様な文化〝北山文化〟です。同時に立花、能、茶道など、伝統文化と芸能も発展を遂げたのです。

室町時代中頃に入ると日本は、多様な北山文化と異なる日本独自の文化を生み出しました。それは〝わび・さび〟という質素なものや、古いものに価値を見出すという日本独自の美意識です。この頃に生まれた文化を〝東山文化〟といいます。これは現代の日本にもしっかりと受け継がれているのです。

さて、本ツアーでは、足利将軍家の歴史と共に、この対照的な二つの文化を体感いただきます。

★下記の中部観光ブログをご一読いただくと、よりおもしろく旅を楽しめると思います。

10分で読める歴史と観光の繋がり 全国的争乱から南北朝時代の始まり 後醍醐天皇と忠臣楠木正成 VS 源氏一門足利尊氏 /ゆかりの世界遺産 奈良吉野山、世界遺産 京都天龍寺

10分で読める歴史と観光の繋がり 日本国王と呼ばれた足利義満・世阿弥の能から華道・茶道まで、北山文化が花開く/ゆかりの京都 世界遺産 金閣寺、京都五山 相国寺、新熊野神社

10分で読める歴史と観光の繋がり 戦国時代への転換点、細川勝元対山名宗全・応仁の乱、足利義政によるわび・さびの東山文化/ゆかりの世界遺産・銀閣寺と龍安寺、小京都 津和野

ルート:嵐山天龍寺庭園→金閣寺→竜安寺→相国寺→大徳寺→銀閣寺

1日目スケジュール

富山市内(7:00発)=富山IC=京都南IC==嵐山/昼食・・天龍寺庭園/見学(12:00~13:50)

=金閣寺/見学(14:20~15:30)=竜安寺/見学(15:45~16:45)==鷹峰/旅館(17:00着)

2日目スケジュール

旅館(9:00発)・・源光庵/見学(9:05~9:50)・・旅館(10:00発)=======

==相国寺 承天閣美術館/見学(10:30~11:20)相国寺法堂・方丈特別拝観(11:30~12:30)

==銀閣寺/昼食・見学(13:00~15:00)==京都東IC==富山IC==富山市内(19:30着)

1日目 交通アクセス

富山市内(7:30発)==富山IC==京都南IC==嵐山/昼食・天龍寺庭園/見学(12:30~14:20)

北陸自動車道と名神高速道を通り、京都南ICから北上した〝観光地・嵐山〟が最初のスタートとなります。賑わいを見せる嵐山では、華やかな京懐石料理などをいただいた後に、〝世界遺産天龍寺〟の拝観に参ります。

世界遺産 天龍寺 歴史ストーリー

足利尊氏

足利尊氏が室町幕府を開設して征夷大将軍に任じられた頃、奈良吉野には足利尊氏との戦いで敗れ、落ち延びた後醍醐天皇がいらっしゃいました。

後醍醐天皇

京の〝北朝〟には室町幕府が支持する光明天皇、そして奈良の〝南朝〟に後醍醐天皇と、日本に天皇が〝二人いる〟事態が起こりました。これが長く続く内乱の時代、〝南北朝時代〟の始まりです。

・

後醍醐天皇は、北畠氏や結城氏など南朝勢力と共に室町幕府と戦いますが、足利尊氏の腹心高師直の軍に敗れ去り、復位することはかなわず、失意のうちに崩御されました。

足利尊氏は、足利一門と多くの武士たちの事を考えてやむをえず決起しましたが、その本心では、後醍醐天皇への忠誠を誓っていたとされています。

・

そのため足利尊氏は、後醍醐天皇に哀悼の意を示し、自らの禅の師・夢窓疎石(むそうそせき)の開山として、京の嵐山に〝天龍寺〟を建立して、冥福を祈ったとされています。

なお、嵐山には、かつて後醍醐天皇が学んだ学問所(亀山離宮)があったとされています。

・

財政難だった室町幕府にとって天龍寺建立は困難を極めましたが、中国〝元〟との貿易〝天龍寺船〟を行い、その利益によって建立が成し遂げられました。

それほどまでに、足利尊氏の後醍醐天皇への尊敬の念が強かったこと、また、後醍醐天皇の霊が悪霊にならぬよう、霊を鎮める〝鎮魂〟の目的もあったとされています。

主な見どころ

天龍寺は臨済宗の禅寺です。亀山上皇が仮の御所を造営し、後醍醐天皇は幼少の頃をここで過ごされました。

1339年に崩御された後醍醐天皇を弔うために、足利尊氏を開基、夢窓疎石を開山として開かれたのが天龍寺です。建立当時の天龍寺は、現在よりはるかに広大な境内を誇り、亀山公園・渡月橋までもが境内であったとされています。天龍寺は伽藍が整った後に、〝京都五山の第一位〟(京の禅寺の格付け)の寺格を得ています。

※京都五山:京にある臨済宗の禅寺で、最上位を南禅寺、第一位天龍寺、第二位相国寺、第三位建仁寺、第四位東福寺、第五位万寿寺とされています。

境内の建造物

天龍寺は応仁の乱や江戸時代に戦火にあったため、境内の建物は明治から昭和にかけて復興されたものが多いです。

御本尊“木造釈迦如来坐像”は、国指定重要文化財に指定されています。

法堂(はっとう)

法堂(はっとう)の天井には、〝天龍寺〟の名前にふさわしく、〝雲龍図〟が描かれてます。

天龍寺は、幾度もの大火に見舞われました。そのこともあり明治後期に、寺を守護する存在として、天井に雲龍図が描かれたのです。中国では古くから、〝雲龍〟は雲を集めて雨を降らせ、火災から護ってくれる存在とされていたのです。

平成9年(1997)天龍寺開山夢窓国師650年遠諱記念事業として、日本画家加山又造画伯により、新たな〝雲龍図〟が描かれました。天井(縦10.6m 横12.6m)全面に漆を塗り、さらに白土を塗った上に直接墨色で、躍動する見事な八方睨みの龍が描かれました。

特別名勝 天龍寺庭園(曹源池庭園)

日本庭園の最高傑作のひとつとされるのが曹源池庭園です。こちらは日本で初めて〝国の特別名勝〟に指定されました。作庭者は、鎌倉から室町時代を代表する禅僧で、日本初の作庭家といわれる夢窓疎石(むそう そせき)です。

曹源池庭園は、嵐山・亀山を借景とする池泉回遊式庭園です。大きめの池の周囲に園路を作り、歩いて回遊します。また、夢窓疎石の作庭の中でも最も規模が大きく、嵐山そのものを借景とする、優美で雄大な代表作とされています。

前庭の砂の白と松の緑は、優雅な平安時代の大和絵の様です。

また、池の奧に岩石を組んだ、日本庭園最高峰の滝石組は龍門瀑(りゅうもんばく)と言います。これは中国の故事〝登竜門=黄河上流の急流を登り切った鯉は龍となる〟を表現しているとされます。

この庭園の特徴は、優美な王朝の雅(みやび)を感じさせる平安時代の公家文化と、中国の宋から伝わった鎌倉時代の禅宗文化が巧みに交わっているところとされています。このような多様な文化が交わった華やかな文化が、後の北山文化に繋がっていくのです。

禅僧・夢窓疎石(むそうそせき)

世界遺産の庭園を複数手がけた夢窓疎石(むそうそせき)は、天龍寺庭園、西芳寺庭園(苔庭)の他、南禅寺、鎌倉建長寺など、多くの作庭を手掛けています。

鎌倉時代〜室町時代に活躍した禅僧で、後醍醐天皇から与えられた〝夢窓国師〟の名でも知られています。後醍醐天皇の信任が厚く、足利尊氏の禅の師でもありました。

夢窓疎石は足利尊氏と後醍醐天皇との戦により亡くなった、多くの方々の冥福を祈るため、諸国に寺や塔(安國寺・利生塔)を建てる事を足利尊氏に進言し、さらに後醍醐天皇の冥福を祈るために寺院建立も勧めたとされています。天龍寺建立の資金をつくった天龍寺船(日元貿易)も、夢窓疎石の進言だったとされています。

多宝殿(たほうでん)

後醍醐天皇を祀る祠堂で、中世の貴族邸宅を思わせる造りです。(昭和9年建築)

この場所が亀山上皇の離宮があった場所で、後醍醐天皇の学問所があったとされています。中には後醍醐天皇の像、両側には歴代天皇の尊牌が祀られています。

勅使門(京都府指定文化財)

天龍寺境内で最古の建物。(1596年~1615年頃の創建とされています。)

勅使門とは普段は閉ざされており、天皇が寺院を訪れる、または勅使(天皇の使者)が訪れた時にのみ開かれる門です。

この門は安土桃山時代の様式のもので、そもそもは伏見城の台所門だったとされています。天龍寺に1641年に移築されています。細部にわたる細かい彫刻が見事で、白壁には瓦が埋め込まれています。よ~く探すと瓦で作られた〝天〟の文字を見つけることができます。

=========金閣寺/見学(14:50~15:50)==========

大政治家 足利義満と金閣寺 歴史ストーリー

1358年 征夷大将軍 足利尊氏(あしかが たかうじ)が亡くなった後、二代将軍 足利義詮(あしかが よしあきら)が、分断された南朝の制圧に兵を出します。そして同年、後の三代将軍 足利義満(あしかが よしみつ)が誕生しました。南朝と北朝の争いは泥沼化し、幼少の頃の足利義満は、京の建仁寺や播磨へと避難する生活を過ごしたのです。

足利義満

1367年 足利義満が10歳になる頃に、二代将軍 足利義詮が亡くなりました。幼い義満は、管領(将軍の補佐役)の細川氏に支えられて三代将軍に就きます。この頃の室町幕府は、経済政策を積極的に行い、財政を改善し、南北合体を目指し交渉を始めるのです。

実は正当な皇位継承に必要とされる〝三種の神器〟を南朝勢力が持ち出していたため、このままにしておくと、北朝側の天皇の正統性が揺らぎ、南朝に味方する守護大名が増える可能性があったのです。

三種の神器

1392年 足利義満は南朝との交渉を行い、いくつかの条件をもとに、三種の神器を北朝に譲り渡し、 譲国の儀(正当な天皇の継承権を北朝とすること)を行うことを約束させました。

・

これは北朝の権威を守りたいという、幕府の強い願いが表れていて、南朝側からすると有利な和解案でもあったのです。こうして、以後は北朝と南朝交互に皇位につくことを約束し、南北朝合体は実現しました。こうして半世紀に渡る南北朝の争乱は終息したのです。

・

1394年足利義満は嫡男の足利義持(あしかが よしもち)に将軍職を譲り、自身は太政大臣になります。武家最高の征夷大将軍、公家最高の太政大臣、両方についた人物は、足利義満が初めてです。

・

さらに足利義満はその半年後に出家しました。これは出家することで寺社勢力をも自らの権力の内に取り込み、公武(公家と武家)を越え、さらなる地位につくことが目的だったのです。

(後に足利義満は中国(明)との国交で、皇帝から〝日本国王〟と称されています。)

・

1397年 足利義満は自らの強大な権力の象徴と言える建物を建設します。それが〝宮殿北山第〟で、その中心に建てられたのが〝金閣寺〟だったのです。

金閣寺は三層構造で金を述べて造られまています。その一層目は寝殿造、二層目は書院造、三層目は中国風禅宗仏殿造です。ようするに、一層目は公家様式、二層目は武家様式、三層目は禅宗様式ということです。

・

これは武家(征夷大将軍)、公家(太政大臣)、禅僧と歩んできた足利義満そのものを表した建物と言えるのです。

なお、一説では一階が公家様式としたのは、朝廷(貴族)より、武家(将軍家)の方が上にあり、さらに中国伝来の禅宗に帰依して出家した、自分が一番上の存在であるとしているとも考えられています。

金閣寺(鹿苑寺)主な見どころ

金閣寺と足利義満

金閣寺の正式名称は〝鹿苑寺〟といいます。

もともとは、室町幕府三代将軍足利義満が建設した宮殿、北山殿の、舎利殿(お釈迦様の骨や遺灰を祀るお堂)だったとされています。完成した北山殿では、足利義満が貴族や武士たちを招き、彼らを融和させるための能の会を催していたとされています。

足利義満は死の際に、舎利殿を禅寺にするように遺言を残したとされ、それに従って舎利殿は禅寺・鹿苑寺になったとされています。

名前の由来はお釈迦様が初めて説法した鹿野苑が、義満の法号(鹿苑院殿)になっていたことから、それをそのままに〝鹿苑寺〟とされたとあります。

足利義満の死後宮殿北山殿は、嫡男・足利義持によってすべて取り壊されました。しかしこの鹿苑寺(金閣)だけは残されたというのです。これは一説では、義満と義持の仲がすこぶる悪かったため、父が作り上げたものを破壊したとされています。しかし、足利義満の霊を鎮魂(悪霊化しないよう)する目的として、鹿苑寺(金閣)だけが残されたというのです。

金閣寺について

金閣寺は〝世界遺産〟に指定されていますが、国宝ではありません。(もともとは国宝だったのですが、1950年の放火によって、内部の古美術品とともに焼失してしまいました。)

金閣寺の内部に入ることはできませんが、一層には、宝冠釈迦如来像と、足利義満坐像が安置されています。そして二層には観音坐像と四天王像が安置されています。

そして三層が、仏舎利(釈迦様の骨や遺灰)を安置する場所とされ、壁から天井、柱に至るまでにすべて金箔が貼られるという、なんともミステリアスな仕様になっています。

金閣寺第一層

寝殿造、白木の貴族様式の建築です。

柱だけで壁がほとんどない建物で、周囲を扉や蔀(しとみ=格子の裏側に板を張った戸)で囲われ、昼間は開放されています。

室内には開放的な大部屋に、屏風(びょうぶ)や衝立(ついたて)で空間が仕切られています。

金閣寺第二層

書院造、武家様式の建築となっています。壁や床が美しい黒漆塗りで、光沢をもち、美しいとされています。

室町時代は、書院造が主流となります。武士には茶席や接客する機会が多く、住まい空間から、一部の部屋を接客空間へと変化させました。その部屋には畳が敷かれ、複数の部屋に仕切られ、こじんまりとしていました。

開放的な寝殿造と違い、通常は閉まった状態になっています。

金閣寺第三層

仏殿造り、中国の禅宗寺院の様式です。

伝統的な建築様式の一つで、鎌倉時代に中国から取り入れられました。特徴として東西対称で、屋根には強い反りがあります。

壁は竪板壁で、窓が禅宗寺院の建築様式の花頭窓(かとうまど※台形で上部がアーチ状の窓)が用いられています。

この花頭窓から入る光が、内部の金色を美しく染めあげるとされています。なお屋根は伝統技術として。ユネスコ無形文化遺産に登録された杮葺(こけらぶき)です。

薄く短い板を重ねることで曲線的な造形が可能となり、とても優美な屋根をつくることができます。

屋根の鳳凰像

金閣の屋根にある鳳凰は、聖天子(徳の高い天子)が現れると姿を現す想像上の鳥です。古来より中国では、皇帝の宮殿に鳳凰が置かれたとされています。

実は日本で鳳凰像が設置された建物は二つしかありません。その一つが平等院鳳凰堂で、藤原氏の全盛時代を築いた大政治家・藤原道長を象徴する建物です。そしてもう一つが同じ大政治家・足利義満の金閣寺なのです。どちらも一時代を築き、栄華を誇った二人です。

金閣寺方丈

方丈は1602年創建で、1678年に再建された重要文化財です。(方丈の見学には別料金が必要です。)

方丈は禅寺の住職の住まいで、別名で客殿と呼ばれ、客間としても用いられました。仏間にはご本尊として聖観世音菩薩座像がまつられ、足利義満像が安置されています。

方丈のふすまに狩野派の水墨画が描かれ、〝仙人高士〟という作品は20面もの大作です。

また、方丈の北側には“陸舟の松”という、足利義満のお手植えの〝樹齢600年の巨大松〟があります。

※方丈の枯山水庭園は特別名勝に指定されています。(通常は非公開ですが、特別公開される事があります。)

鹿苑寺庭園(特別名勝)

国指定特別史跡で、特別名勝に指定されています。

中心に鏡湖池(きょうこち)という、舎利殿のすぐ前に広がる池があります。この池は、平安時代より貴族たちが〝雅に〟舟遊びを楽しむための池だったとされています。この池にリフレクションする金閣は見どころの一つです。

鏡湖池は、境内の面積約6600㎡の約半分以上を占め、池の中には葦原島、鶴島、亀島など大小の島が存在します。島には奇岩名石が配されて、神仙蓬莱(中国の三神山の一つ蓬莱山のこと)の世界を表現しているとされています。また、西の衣笠山を借景とし、池泉回遊式庭園という、見て回って優雅な景観を楽しむための庭園です。

夕佳亭(せっかてい=茶室)

1624年~44年頃の創建で、1874年に再建されています。

境内の高台にあり、金閣寺を見下ろすことができます。作者は江戸時代の茶人で、千利休の弟子〝金森長近〟の孫の〝金森宗和〟です。

室内に、趣があり珍しい南天(中国原産の木、日本では縁起物とされる)の床柱が使われ、とても貴重とされています。

また、茶席の前の石灯籠と、富士形の手水鉢(手を洗ったり、口をすすいだりするための鉢)は、八代将軍足利義政が愛用したものと言われています。また、茶室の手洗い鉢は、足利義満公伝来のもとされてます。

雅な文化

平安時代の日本の美は〝雅(みやび)〟でした。これは中国の宮廷風、上品、風雅、優美、りっぱな姿等の意味がありました。中国から伝来した王朝文化・宮殿様式がもととなり、主に平安貴族の宮殿や邸で〝雅〟が見られました。平安京を模して造られた平安神宮、下鴨神社、上加茂神社などの、鮮やかな色彩に込められた美意識も〝雅〟なものです。また、平等院鳳凰堂など、極楽浄土を表した浄土庭園などが〝雅〟と言えます。

平安期には雅楽・蹴鞠・和歌などの〝雅な文化〟が発展しています。北山文化でも〝闘茶・立花・猿楽〟などの多様な文化が発展し、とても華やかな時代でした。

しかしこのような〝雅(みやび)〟な文化に、変化が生れたのも同じ室町時代です。その変化は、ある日・ある時の猿楽(古くからの余興、軽業、物真似、曲芸等)の舞台でした。

能が誕生した室町時代

足利義満は宮殿北山殿で猿楽によって、武士と貴族を融和させる会を度々設けていました。

足利義満がこのような猿楽に、初めて親しんだのは1378年頃のことで、ここで世阿弥(ぜあみ)と出会うのです。

世阿弥

足利義満と世阿弥の初めての出会いは、京の新熊野神社で催された舞台でした。この頃まだ青年だった義満は、これが初めての猿楽鑑賞だったようです。

・

足利義満は、父の観阿弥と共に舞う世阿弥の姿に惚れ込み、義満は世阿弥を召し抱えたのです。義満は、世阿弥程の才能の持ち主が、最高の教育を受けて古典を学ぶことによって、その芸術は大きく発展するだろうと考えます。

・

猿楽(申楽)は、平安時代から続く伝統芸能で、もともとは動きを真似る〝物まね〟や〝寸劇〟の様に人を楽しませるものでした。しかし、世阿弥によって猿楽は、〝幽玄の美〟を魅せる〝能〟へと昇華したのです。

足利義満と世阿弥は能を大成させ、その二人が初めて出会った新熊野神社は、現在〝能楽発祥の地〟とされ、芸能上達の後利益があるとされています。(世阿弥は現代に伝わる〝風姿花伝〟という有名な著書を残しました。)

日本の美意識を変える幽玄とは

室町時代前期(北山文化)に、世阿弥が表現したとされるのが〝幽玄の美〟です。これはもともと中国から伝わった水墨画等から広まった美意識です。幽玄とは、もともと〝幽〟は〝かすか〟、〝玄〟は〝黒〟を意味しているとされています。

これまで派手な所作で演じられてきた〝猿楽〟と〝能〟の違いとは。〝能〟では所作が省略され、動きの少ない静かな動作で、醸し出される優雅な美を表現するとされています。このような技を用いて、幽玄の世界観を表現していたのです。

能の大家・世阿弥とは

能の大家・世阿弥が残した書、〝風姿花伝〟の中に、老人の物真似が特に難しいと書かれています。老人を真似る際には、よく腰を曲げて身を小さくするが、これは面白くない。

年寄りとは、気持ちは若向けだが、体は少し遅れるもの。外見では背筋を伸ばし、若く見せながらも、その所作はゆっくりと遅らす、こういったことが、奥深い技として評価されているではと考えられます。

世阿弥は、そのたぐいまれな才能を見込まれて、将軍 足利義満に支援され、公卿 二条氏(藤原氏)から文化の英才教育を受け、〝能〟を生み、都の貴族や武士たちを魅了していったのです。

わび・さびの美意識

幽玄の美は、このように能と水墨画によって、この時代の日本人に深く浸透していきました。

そしてそこから発展して、日本独自の美意識が生れるのです。

それが〝わび・さび〟です。幽玄とは、直接見える世界だけでなく、その背景を想像しながら、その世界観を楽しむものです。

わび・さびも一見、簡素で質素に見えるものに対して、奥深い味わいを見出すというものです。

たとえば平安時代の枕草子の一説〝春はあけぼの〟は、〝春は日の出前の空が明るくなる頃が一番美しい〟としたものです。少しずつ山が明るくなり、空が白くなっていく様が美しい、〝雅(みやび)〟な明るい華やか文化です。

しかし日本人は、少しずつ暗くなっていく夕陽を見て〝わびしさ〟を感じ、それに〝儚い美〟を感じる感性を持っています。これが、日本独自の美意識〝わび・さび〟です。

このような〝わび・さび〟は、幽玄や禅から発展したと考えられます。

禅とわびさび

禅寺では、枯山水庭園において、わび・さびの表現を行います。枯山水庭園の白砂は水の流れ、そして石(景石)は島に見立て、シンプルな石と白砂だけで、海を再現する奥深い美を表現しています。

わび・さびは、この他にも様々な文化に影響を与えています。

たとえば立花(生け花)では、派手な唐物の花瓶にたくさんの花々を派手に立てるものから、花瓶の中心の立木に数本の花々だけで、美を表現するようになりました。

またお茶を楽しむ闘茶では、広い部屋の中でたくさんの茶器を飾り、茶の銘柄や産地を当てる派手なものから、書院造りのこじんまりとした四畳半の部屋で、座敷に正座してたてられた、お茶の味を楽しむ茶道となりました。

このように中国風の派手な装いの〝北山文化〟は、静かなたたずまいに美を感じる、わび・さびの〝東山文化〟へと変わっていったのです。

=========龍安寺 石庭/見学(15:45~16:45)=========

金閣寺のすぐ近くにある世界遺産が龍安寺です。金閣寺とは対照的な〝わび・さび〟の東山文化を代表するお寺で、正式名称を〝大雲山龍安寺〟と言います。

龍安寺は1450年、足利一門の細川氏当主の細川勝元によって創建されました。細川勝元はこの時代、幕府の管領(将軍を補佐する役)を務めるなど、室町幕府の権力者でした。

細川勝元は、政治手腕に長けるだけでなく、文化人としての一面を持っています。当時貿易港だった堺港のある摂津(大阪)を領地にしていた事で中国の文化に詳しく、特に禅宗に深く帰依していました。

細川勝元はかつて左大臣をつとめた藤原氏徳大寺家の山荘を譲り受けます。この山荘がある京都市右京区〝花園〟には、多くの貴族の邸があり、四季折々に美しい花が咲き乱れていました。さらに第95代天皇・花園天皇の離宮があった地域でもあります。

細川勝元はが山荘を譲り受けた後、この地域にあった妙心寺から禅師を招き、妙心寺の塔頭(寺院内の小寺)として、山荘を禅寺(大雲山竜安寺)としたのです。

しかし、1467年に応仁の乱が勃発、妙心寺も龍安寺も焼失してしまったのです。

歴史ストーリー 京の街を焼き尽くした応仁の乱勃発

1408年 室町幕府で隆盛を極めた三代将軍 足利義満が亡くなり、幕府の実権は四代将軍足利義持(あしかがよしもち)へ移りました。さらに1428年に、独裁者と評される、六代将軍 足利義教(あしかがよしのり=義持の弟)のものになります。

この時代の幕府は、各地の守護大名が起こした争いの調停役を担っていました。

しかし六代将軍 足利義教(あしかがよしのり)は、世間の評判を気にする性格で、自分に逆らうものを許すことができませんでした。

・

将軍義教は各地の守護に対し、独裁的な圧政を行いました。逆らうものは所領を没収され、また家督相続にまで口を出していたのです。

・

そして、とうとう将軍義教は、播磨守護赤松氏に殺害されてしまいます。この事件を〝嘉吉の乱〟といい、将軍義教が赤松氏の所領を没収しようとした事が原因とされています。この頃になると、天下の将軍が殺害されてしまう程、幕府権威は低下していたのです。

・

将軍義教の死後、但馬守護の山名宗全が、幕府から追討命令を受けて播磨赤松氏を滅ぼし、播磨の所領を得ることで大きな力をもつようになります。

そして1449年に足利義政(あしかがよしまさ)が、わずか八歳にして八代将軍に任じられました。

八代将軍 足利義政

それからしばらくして、管領(将軍を補佐する職)には、足利一門の細川勝元(ほそかわかつもと)がつきます。ここで応仁の乱の主役となる三人、足利義政・山名宗全・細川勝元が表舞台に出そろったのです。

1454年 足利義政は幕府の権威をみせるため、各地の争い毎に積極的に介入していきます。

まず、この頃没落していた赤松氏の一族を復権させました。これは強大な山名氏の力を懸念した幕府勢力が、赤松氏を対抗させて、山名氏の力を削ごうとしたのです。山名宗全は、これで幕府に対し不満を持つようになりました。

・

次に足利一門の斯波氏と畠山氏で内乱を起こり、両家は二つの勢力に分裂してしまいました。さらに将軍義政が優柔不断であり、どっちつかずの対応をしたため、この問題は様々な混乱を引き起こしてしまいました。

・

これらの混乱を決定的にした出来事は、将軍義政の隠居願望から、弟の足利義視(あしかがよしみ)を養子として、後継者にしたことです。そのすぐ後に実子の義尚(よしひさ)が誕生したことで、後継者問題が起こり、幕府では義尚派(伊勢氏)、義視派(山名氏)、そして中立派(細川氏)と、三つの派閥が形成されてしまったのです。

・

このようにして京や関西の勢力争いが混沌とし、都の情勢が緊迫していきます。

この最悪のタイミングで、河内(大阪)から、将軍義政に対して不満を持っていた、畠山氏の畠山義就が兵を率い上洛してきたのです。

・

ここで三派閥の一つ、山名宗全(やまなそうぜん)が天下に欲が出たか、上洛した畠山義就を味方に引き入れ、敵対派閥の畠山氏の畠山政長に戦を仕掛けたのです。実は政長のバックには細川氏がいたため、細川勝元と、山名宗全の新たな対立構造が生れます。これが応仁の乱の直接的な火種となるのです。

山名宗全は将軍御所を占拠し、事実上のクーデターを起こします。この両軍の争いの戦場は、京の都真っただ中です。それぞれの兵が、各地の大名屋敷に攻めよせる市街地戦になりました。

・

この応仁の乱で活躍したのが〝足軽〟で、彼らは盗賊や傭兵たちの集まりで、建物に火をかけて兵糧を焼き、さらに略奪を行うという悪党集団でした。ゲリラ化する足軽集団によって、京の建物や寺院の多くは焼け落ちてしまったのです。

応仁の乱は山名氏中心の〝西軍〟と、細川氏中心の〝東軍〟に分かれて、西国の大内氏を始めとする各地の大名が合流したことで拡大していきました。

・

政治的な派閥争いの結果、東軍は将軍足利義政、西軍は足利義視が総大将となり、完全に泥沼化したのです。そんな中で東軍は、西軍に対して寝返り工作を行っていき、有利な状況を産むことに成功しました。

・

そんな折、1471年 京に疱瘡(ほうそう)という流行り病が大流行しました。これまで戦に明け暮れていた武士達は、その恐怖に静まりかえることになります。

高齢だった山名宗全は病死し、さらにしばらくして細川勝元もあっさりと病で亡くなってしまいます。流石にこの状態では、山名氏・細川氏はともに戦を収めたいという気持ちが働いたようです。両家の新当主同士で話し合い、東軍有利の講和が結ばれて、応仁の乱は決着が付いたのです。

龍安寺の復興

応仁の乱が終結した後、細川勝元の嫡男、細川政元が龍安寺を復興させます。

細川勝元の17回忌が龍安寺で営まれ、それがその後も継続されたことで、龍安寺は細川家菩提寺となったのです。

(龍安寺には細川勝元の墓があります、)

枯山水庭園 石庭

龍安寺で最も有名なのは枯山水庭園〝石庭〟です。

石庭は1681年頃の文献で明確に名が記されています。しかし、今だに作庭時期や作者が不明とされています。一説では、室町時代後半~江戸時代初期のものではないかという説があります。

龍安寺の石庭が有名になったのは、1975年にイギリスのエリザベス女王が訪れた際に、石庭を絶賛したと海外のマスコミで報道されたことがきっかけです。

それ以来〝ロック・ガーデン〟として、世界で最も有名な日本庭園となりました。

石庭を見た女王の感想については、「絶賛した」というものと「わからない」と言ったとされるものがあります。当時の住職の解説で、「この庭は鑑賞するものではない、ゆっくり瞑想するように」と案内され、これを聞いたエリザベス女王は、笑顔を消して10分間無言で庭を見つめたとされています。

石庭と禅の見立て

石庭は、土壁に囲まれ、白砂の上に大小15個の石が配された、およそ75坪の枯山水庭園です。白砂に描かれた砂紋は、修行僧が早朝に描くもので、水の流れを表しています。

禅寺の枯山水庭園は〝見立て〟で、白砂を海や川、石を島や山として見ます。そうすることで、本来この場に存在しない景観を見ることができる、奥深いアートなのです。

石庭の紹介には、配石を七石・五石・三石の形式(奇数は陽の数としておめでたい)とする〝七五三の庭〟、また中国の故事にある、親虎が子虎を連れて大河を渡る姿に見立てたとする〝虎の子渡しの庭〟などの話があります。

また、安定した美観を与える〝黄金比〟で、15の石が上手く配石されているようです。これは当時の優れた設計者による計算された配石ではないかと考えられています。石庭には、名の有る〝名石〟が使われておらず、余白(何もない空間)も多くあり、非常にシンプルに見える庭です。

みなさんも石庭に訪れた際は、ぜひ集中して瞑想してみてはいかがでしょうか。

龍安寺のつくばい

方丈のすぐ上に〝茶室蔵六庵〟があります。これは江戸時代初期に建造されたとされています。(現在は非公開。)

この茶室の前に、手を清めるために設置されているのが〝つくばい〟です。

龍安寺のつくばいは、足るを知る(たるをしる)知足のつくばいと呼ばれ、吾唯足知という文字が刻まれています。(真ん中の四角い穴は足の字の〝ロ〟の部分として読みます。)みずからの分 (ぶん) をわきまえて、それ以上のものを求めない心は、茶道の心に通じるとされています。

このつくばいは、徳川光圀(水戸黄門)が寄進したとされています。ただ、残念ながら設置されているつくばいは複製で、本物は非公開になっている茶室の中にあるそうです。

国指定名勝 鏡容池

龍安寺の山門をくぐってすぐに見える池は、池泉回遊式庭園です。こちらは石庭とは対照的に、貴族的で雅(みやび)な観賞用庭園です。

石庭がまだ有名でなかった時は、この庭園が京を代表する庭園であると評されたそうです。四季折々に美しい花々や、苔を見ることができる庭園で、国指定名勝に指定されています。

池の周囲には桜、楓、柳等の木々が植えられ、池が鏡の様に木々を移す様から〝鏡容池〟と名付けられたとされています。

勅使門

龍安寺は応仁の乱後復興されましたが、1797年の火災で再び多くの建物が焼けてしまいました。勅使門は焼失後に、塔頭の西源院の門から移築されました。これは、1606年頃に建造された門とされています。

現在この門は石庭の東側にあり、重要文化財で開かずの門とされています。なお、エリザベス女王が訪れた際は、この門から入られたそうです。

方丈

勅使門と共に西源院から移築された、重要文化財で1606年頃の建物です。京都生まれの画家・皐月鶴翁によって昭和の初めに書かれた龍と金剛山の襖絵があります。(方丈とは禅寺の住職の住まいのことをいいます。)

=================鷹峰/旅館(17:00着)

北区鷹峯

鷹峯とは標高160m位の、京都市北区に位置するエリアのことです。小高い場所にあるため、寒暖の差が大きく四季が移ろう場所です。初夏は新緑が美しく、秋は紅葉が美しいです。

この辺りは、古くから天皇が鷹狩を楽しまれた地とされています。そして江戸時代に入り、本阿弥光悦(書道・陶芸・出版・工芸で活躍した人物)を始め、文化人や芸術家が住まうエリアとなりました。

おすすめ宿泊施設 四季育む宿 然林房

下記画像 四季育む宿 然林房ホームページより引用 https://www.nenrinbo.com/

旬の京の食材を使った京会席料理や、京風すき焼き料理などをお楽しみただけます。(季節によって料理内容は変わります。)

落ち着ける純和風客室の他、モダンタイプの和室などがあります。

館内施設として、2020年改装の大浴場(温泉ではありません)、そして四季折々の美しさを魅せる中庭庭園があります。

2日目 交通アクセス

旅館(9:00発)徒歩で移動・・・源光庵/見学(9:05~9:50)・・・旅館(10:00発)=========

鷹峯観光

二日目はせっかくなので、旅館近くの鷹峯観光へまいりましょう。

鷹峯のおすすめは、〝悟りの窓〟と〝迷いの窓〟で〝そうだ 京都、行こう。〟に、度々紹介されている源光庵です。ここには〝禅の心〟を知るため、ぜひ立ち寄ってみましょう。

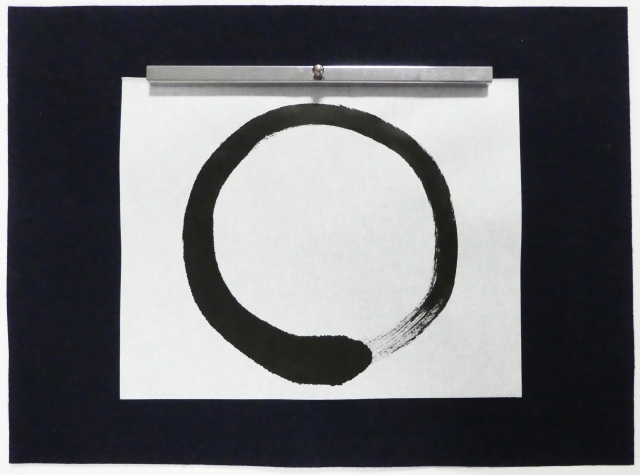

曹洞宗(禅宗)の源光庵の見どころは、丸い〝悟りの窓〟と、四角い〝迷いの窓〟です。

〝迷いの窓〟は、⼈間の⽣涯を象徴しており、⽣⽼病死の四苦⼋苦を表しているとされています。〝悟りの窓〟は迷いを捨て、自分自身を見直す窓です。源光庵に訪れたら、まず〝迷いの窓〟を眺め、それから〝悟りの窓〟を眺めて瞑想してみましょう。

禅の究極の形は〝円〟であるとされています。禅の書画のひとつに〝円相〟というものがあり、これが悟りや心理を象徴するとされているのです。

鎌倉時代からの禅の教えに、〝今ここ〟に集中する事とあります。

曹洞宗開祖の道元禅師の教えでは、毎⽇の⽣活の中の、⾏いひとつひとつを⼤切にすることを⼼がけ、⾝と⼼が調えられることで、自身の中の〝仏心〟(他の⼈びとや物のいのちも⼤切にする、他⼈への思いやり)が明らかになるとされているのです。

〝禅〟の教えは、とてもシンプルながら、非常に奥深いものなのです。

源光庵庭園

源光庵は、紅葉と苔が美しい枯山水庭園が見どころです。枯山水とは、水を用いずに山水(岩や白砂などで海や山を表現する)の趣を表現するものです。

源光庵の庭園については詳細が不明なところが多く、お寺の案内でもあまり触れられていません。

=承天閣美術館/見学(10:30~11:20)・・相国寺法堂・方丈特別拝観(11:30~12:30)=

次に訪れる相国寺は〝京都五山第二位〟(禅寺の京都での格付け)の名刹です。

こちらは、臨済宗相国寺派大本山です。実はあの金閣寺も、相国寺の塔頭(小寺)の一つでしかありません。敷地には学校の講堂ほどの大きさの方丈、そして法堂・開山堂などが残る大寺院です。

この相国寺の創建者が、室町幕府三代将軍足利義満です。

足利義満は、1395年に征夷大将軍を嫡男に譲った後、太政大臣として朝廷の最高職を務めました。

太政大臣の役職は中国で〝相国〟と呼ばれます。つまり足利義満は、自らの役職(中国風)の名を使って、創建した禅寺を〝相国寺〟と名付け、自らが推奨する〝禅〟の修行道場としたのです。

※残念ながら相国寺は修行道場のため、通常参拝はできません。しかし、毎年春と秋に特別公開が行われるので、その時期に訪れることをおすすめします。

幻の相国寺七重塔

相国寺には、かつて七重の塔があったことが文献に残されています。

1399年に完成したとされる〝大塔〟がそれにあたります。高さはおよそ〝109m〟もあり、京都御所の側の都のどまん中〝塔之段〟という地名の場所にあったそうです。かつて七重の塔は京のシンボルとして、都の中心にそびえ立っていたのです。

後に京の都を鳥瞰して描かれ、国宝に指定される〝洛中洛外図屏風〟は、この塔から見た景色がもとになっている説があります。

足利義満の権力の象徴だった七重の塔は、残念ながら、落雷など度重なる火災により、完全に焼失したとされています。

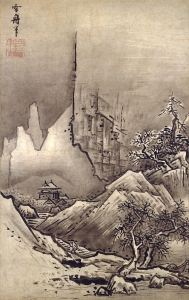

歴史ストーリー 水墨画の大家 雪舟

相国寺は、多くの画僧(僧侶でありながら絵を得意とする人物)を排出し、日本の水墨画の発展に大きく貢献しています。この時代の〝北山文化〟は、貴族・武家・中国の多様な文化が混じり合い発展しました。

・

特に中国から渡来した禅が日本に与えた影響は大きく、その中でも〝禅の精神〟を表現する〝水墨画〟は、当時の貴族や武士たちに大変な人気がありました。

水墨画とは、中国で生まれた〝幽玄の美〟を表す芸術です。もともと幽は〝かすか〟、玄は〝黒〟を意味していました。

水墨画はシンプルに見え、奥深い美が表現されるものでした。

・

一見では分かりにくいですが、水墨画に描かれた世界には、蓬莱山(古代における想像上の神山)、そして深山幽谷(人跡未踏の自然の地)における様々な物語が表現されたとされています。

・

水墨画は〝禅〟の思想と係わりが強いことから、禅宗に帰依していた人々に愛されました。(禅宗はシンプルなところに奥深さを見出すもので、枯山水庭園の様に通常見えないものを見ながら瞑想するところがあります。)

・

禅と幽玄は、この時代の日本人に深く浸透しました。これは中国から渡来した水墨画と、世阿弥の能の影響が大きかったのです。

・

このような文化的背景をもとに、相国寺では水墨画などを描く〝画僧〟が多かったのです。そして相国寺の名高い画僧、周文に弟子入りしたのが、西国(現在の岡山県)出身の〝雪舟(せっしゅう)〟です。雪舟は子供のころから絵が得意で、相国寺では禅と水墨画を学んだとされています。

雪舟

雪舟は相国寺を出た後、西国大名大内氏(現在の山口県)をパトロンにし、絵を描き続けて大内氏の支援を受け、中国との交易船(遣明船)に乗り、水墨画の本場に渡り修行しています。

・

雪舟は中国の自由でダイナミックな山水画に多大な影響を受け、日本に帰ってから幽玄(想像上の世界)、そして深山幽谷(自然美)を表現する、独自の世界観をみせるようになり、日本の水墨画の新境地を切り開いたのです。

秋冬山水図

雪舟の作品には国宝が六作品もあります。その中でも〝秋冬山水図〟は、真ん中に書かれた太い線が抽象画的な要素となっています。これは稲妻ではないか、または山の稜線ではないかと、あれこれ想像させ人の心をとらえる、雪舟ならではの技術と言えます。また〝破墨山水図〟は、長く相国寺の寺宝とされていました。この二作品は現在、東京国立博物館に収蔵されています。

秋冬山水図(東京国立博物館HPより引用)

https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=A1398

承天閣美術館

1984年に相国寺創建600年の記念事業で境内に開館されました。相国寺だけでなく、塔頭(金閣寺、銀閣寺)に伝わる美術品を収蔵・展示しています。通常拝観ができない相国寺の中で、通年見学が可能な施設です。

江戸時代の画家、伊藤若冲の最高傑作〝鹿苑寺大書院障壁画〟(重要文化財)の一部、また円山応挙、長谷川等伯の作品など、国宝5点と重要文化財145点を収蔵し、定期的に特別展で公開しています。

(伊藤若冲の作品)相国寺承天閣美術館ホームページより引用 https://www.shokoku-ji.jp/museum/guide/

代表的な収蔵作品国宝の茶道具〝玳玻散花文天目茶碗〟(中国の宋時代の作品で亀の甲羅に似ていることから名づけられた)

特別展示で公開されます。

相国寺承天閣美術館ホームページより引用 https://www.shokoku-ji.jp/museum/about/

相国寺

法堂(重要文化財)※特別公開で見学可能

日本にある法堂(僧侶が仏教を講義する建物のこと。)としては、現存する日本最古のもので国の重要文化財です。

※1788年の大火によって、相国寺の建物は法堂と浴室を除きすべて焼失しています。

中国の宋から伝えられた禅宗様建築(屋根に強い反りがあり、放射状の構造の扇垂木などが特徴。)

中国文化を取り入れた派手な装いを見せる〝北山文化〟の特徴を表した建造物です。

※1605年に豊臣秀頼によって再建されてます。

本尊の釈迦如来像と両脇侍像は、鎌倉時代に活躍した、奈良の仏師〝運慶〟作です。

※運慶は代表作に東大寺南大門の金剛力士像などがあり、当時では珍しいリアルな肉体美を表現した著名な天才仏師です。

法堂天井の〝蟠龍図〟は安土桃山時代の狩野派の絵師・狩野光信作で、本尊横辺りの特定の場所で手を打つと、反響することから〝鳴き龍〟として知られています。

方丈と開山塔 ※特別公開で見学可能

方丈と開山塔は1807年の建造です。

開山塔には開山の夢窓国師像が安置されています。方丈の前庭は、白砂だけの簡素な庭園、方丈の後庭は、細長い庭園を大きく掘り、奥深い自然の地深山幽谷を表現しています。枯山水では、自然の川の様子に近い雰囲気が出るように、上流から下流に向けて小石の大きさを少しずつ変える工夫がなされています。

方丈後庭(京都フリー写真素材集 https://photo53.com/shokokuji1.php)

開山堂庭園

開山堂庭園(龍渕水の庭)は、白砂で水を表し、石を配置して島を表現する枯山水庭園で、龍安寺と同じく庭木をほとんど使わない石庭です。(禅寺に良く見られる瞑想のための庭です。)

経蔵(京都府指定有形文化財)

1860年に宝塔として再建され、経典を納める蔵として使用されていました。

==銀閣寺/昼食・見学(13:00~15:00)=京都東IC=米原JCT=富山IC=富山市内(19:30着)

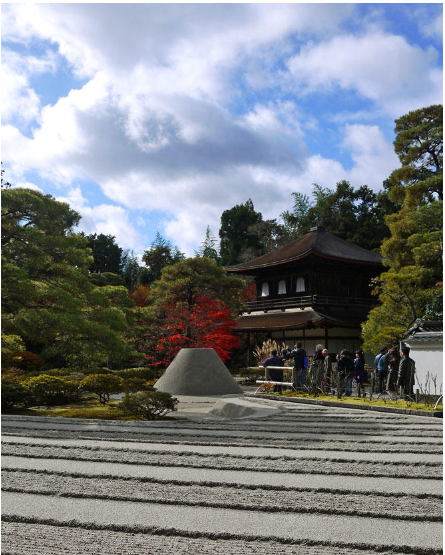

足利将軍家の歴史と共に巡ってきた旅のトリを飾るのは、〝東山文化〟を代表する寺院、銀閣寺です。

銀閣寺の正式名称は〝慈照寺〟です。もとは室町幕府八代将軍 足利義政の隠居所〝東山山荘〟として建造されました。

足利義政の死後、東山山荘は相国寺の塔頭(小寺)として〝慈照寺〟に改名されました。そして足利義政の菩提寺となったのです。現在は世界遺産に指定されており、中心的建造物の〝銀閣〟は、国宝に指定されています。

歴史ストーリー 応仁の乱終結後

日本中を巻き込み西軍と東軍に分かれた、応仁の乱の実質的な首謀者、山名宗全と細川勝元が亡くなり、応仁の乱は終結しました。

・

足利義政は征夷大将軍の位を、嫡男足利義尚に譲り、以降室町幕府は足利義政の妻日野富子が、将軍の後見人として政治を行うようになります。

・

この頃の足利義政は命令に従わない守護大名、そして〝文化や政〟よりも〝武〟を好む嫡男の義尚、そして妻の日野富子とも不仲にあり、疲れ果ててしまっていたようです。

・

1482年 隠居した足利義政は、文化人として活動を本格化させます。自らの隠居所として、東山山荘(銀閣寺)の建立を開始したのです。

・

しかしこの時代の幕府は、戦乱の跡の都の復興が最優先で、さらに権威が落ちていたこともあり、深刻な財政難にありました。当然、隠居した足利義政は、東山山荘(銀閣寺)にお金をかけることができませんでした。

・

しかし足利義政は、自らの集大成といえるこの事業にとても前向きだったそうです。自ら造営の設計に係わり、庭師たちともきさくに話しをしたとされています。

・

この頃の足利義政は、わび(簡素でシンプルなものを好む)、さび(儚さに美しさを見出す)を求める心境にあったと考えられます。

・

東山山荘(銀閣寺)は、幕府の絶頂期に建てられた華やかな金閣寺と比べると、わび・さびを感じさせる対照的な印象の寺院になりましたが、応仁の乱で荒れ果てた都において、東山山荘(銀閣寺)と東山文化(わび・さび)は、特に文化面で都の復興に大きく貢献することになるのです。

銀閣寺高台からの眺め (京都フリー写真素材集より引用 https://photo53.com/ginkakuji3.php)

銀閣寺垣 (京都フリー写真素材集より引用 https://photo53.com/ginkakuji3.php)

銀閣寺の門をくぐると最初に見えるのが、特徴的な背の高い椿(つばき)の生垣です。そして生垣を抜けてすぐに国宝の〝銀閣〟がお目見えします。この構成はとても見事と評価されています。

銀閣(観音殿)(京都フリー写真素材集より引用https://photo53.com/ginkakuji3.php)

銀閣の最初の呼び名は〝観音殿〟といいます。もとは足利義政が隠居する山荘、東山殿です。二階建ての楼閣が完成したのは、1489年です。(楼閣とは複数の層が重なる建造物の事をいいます。)

銀閣は現存する楼閣として日本最古で、国宝に指定されています。(金閣は一度焼失しており、国宝ではありません。)

なお、銀閣と呼ばれるようになるのは、江戸時代に入ってからです。(見て分かる通り、銀閣に銀箔は貼られていません。)

一般的には、同じ相国寺の塔頭(小寺)の鹿苑寺が、金閣寺と呼ばれていることから、慈照寺は、その対照として銀閣寺と呼ばれるようになったとされています。

しかし地元での説では、慈照寺は、月の光が砂盛りに反射し、銀色に本堂を照らした姿から〝銀閣〟と呼ぶようにになったとされています。また、もう一方の金閣は、太陽の光が湖面に移る寺を、黄金色に照らしたとされています。そのためこの二つの寺は、太陽の金閣、月の銀閣、自然とそう呼ばれるようになったとされています。

銀閣寺と向月台 (京都フリー写真素材集より引用 https://photo53.com/ginkakuji3.php)

白砂を円錐台状にした〝向月台〟は、江戸時代初期に作られたものとされ、銀閣寺の特徴の一つとなっています。この砂盛りは、月を鑑賞するために作られたとされています。また砂紋の銀沙灘と共に〝白川砂〟と呼ばれる京都特産の砂は、光りの反射率が高いとされ、銀閣寺を月の光で照らす間接照明の役割を持つとされています。

東急堂(国宝)(京都フリー写真素材集より引用https://photo53.com/ginkakuji3.php)

※内部は通常非公開ですが、春や秋に特別公開が行われることがあります。

東求堂は、1486年建立当初から残る遺構です。国宝の銀閣と共に東山文化の特徴を残す貴重な建造物です。この建物はもともと、阿弥陀如来を祀るための持仏堂で、足利義政が極楽浄土を願うために造られたものです。

建物は東西南北の各面6.9メートルで正方形の形をし、屋根が情緒ある檜皮葺き建築が特徴です。内部には阿弥陀如来像と足利義政像が置かれています。そして部屋が茶室と書院造の書斎等、各4畳半の部屋に分割されています。これは実は〝日本最古の書院造〟とされているのです。

書院造とは武家様式の建築で、障子や襖、棚や床の間などがある座敷の事を言います。この頃の武士は、来客が多く、茶席などで客をもてなすために、複数の座敷が設けられるようになり、これが現代の居間の原型とされています。

(貴族的な寝殿造では、開放的な広い部屋を屏風等で仕切り、置き畳を敷くものでした。)

また、これは〝4畳半〟の始まりとされています。この広さは足利義政が、一人で過ごすための書斎や茶室として、丁度良かったのでしょう。後にこれが茶道の茶室として一般化し、中央の半間に囲炉裏、一畳をもてなす側が使い、残り三畳を客が使うようになります。

方丈(かつて住職の住いだった建物)

※内部は通常非公開ですが、春や秋に特別公開が行われることがあります。

銀閣寺の本堂にあたる方丈は、江戸時代中期のものです。足利義政と妻日野富子の位牌が安置されており、方丈から眺める庭園は絶景とされています。特別公開時に、江戸時代の文人画家池大雅と与謝蕪村の襖絵が公開されています。

錦鏡池(史蹟名勝庭園)(京都フリー写真素材集より引用 https://photo53.com/ginkakuji3.php)

銀閣寺の庭の中心に、錦鏡池(きんきょうち)があります。この錦鏡池を中心とする池泉回遊式庭園は、国の史蹟名勝庭園に指定されています。銀閣が錦鏡池に映るように設計され、錦鏡池に映る銀閣寺は、特に朝方が美しいとされています。

この庭園は室町時代の庭師善阿弥の、善阿弥の作庭とされています。善阿弥は低い身分の出身でありながら、足利義政にその才能を重用されました。 この頃の足利義政の周りには、作庭・花道・茶道などの才能のある人物が、身分関係なく大勢いて、それぞれに〝阿弥〟の称号を与えたとされています。

わび・さびと銀閣寺(京都フリー写真素材集より引用https://photo53.com/ginkakuji3.php)

足利義満の時代の北山文化は、室町幕府最盛期で、足利義政の時代の東山文化は、室町幕府の衰退期になります。

日本の伝統的美意識である〝わび・さび〟は、一見すると、さみしいものや簡素に見えるものに対して、背景まで豊かな創造力を持ってその味わい深い、または奥深い美を見出すものです。

足利義政は、偉大な先祖である足利義満を意識しながら、財力で遠く及ばず、さらに自身の力及ばずに、京の都を荒廃させてしまったことに対して虚しさと儚さを感じながら、〝わび・さび〟に美しさを見出す心境にいたったのではないでしょうか。

銀閣寺は金閣寺と比べると地味に見えます。しかし、一流の文化人足利義政の苦難や背景をを知ると、そこにわび・さびに対する美学を感じとり、なんとなく良く見えるように感じます。

足利義政は戦乱の世にありながら、豊かな文化こそ人々の心に平穏と豊かさをもたらすと信じ、銀閣寺を建立したのではないでしょうか。