11月23日 黒部の水と産業 持続可能な地域づくりを考える富山型SDGsツアー・モニターツアーの実施

11月の紅葉の終わりの頃、黒部の水資源と産業観光を通して、持続可能な地域づくりを現場で体験できる、富山型SDGsツアー・モニターツアーを実施しました。

※ツアー当日はあいにくの雨模様の為、あらためて晴天時に撮影した写真を織りまぜながらご紹介します。

![]()

![]()

![]()

![]()

SDGs目標8 働きがいも経済成長も

ターゲット8.2

商品やサービスの価値をより高める産業において多様化、技術の向上、イノベーションを通じて経済の生産性をあげる。

ターゲット8.9

2030年までに、地方の文化や産品を広め、働く場所をつくりだす持続可能な観光業を、政策をつくり実施していく。

SDGs目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう

ターゲット9.4

2030年までに、資源をよりむだなく使えるようにし、環境にやさしい技術や生産の方法をより多く取り入れて、インフラや産業を持続可能なものにする。

SDGs目標14 海の豊かさを守ろう

ターゲット14.7

漁業や水産物の養殖、観光を持続的に管理できるようにし、海洋資源を持続的に利用することで、より大きな経済的利益を得られるようにする。

SDGs目標15 森の豊かさも守ろう

ターゲット15.1

森林、湿地、山地、乾燥地など陸上の生態系と、内陸の淡水地域の生態系、および、それらがもたらす自然の恵みを、守り、回復させ、持続可能な形で利用できるようにする。

黒部川中流 宇奈月ダム~宇奈月駅

山々の紅葉が終わりを迎える中、宇奈月温泉近くの宇奈月ダムからツアーをスタートしました。

旅の始まりで、まずはこの質問から。

「黒部川の水の水源はどこかご存じですか?」

この質問は地元の人でも、答えられない方が多いのです。

答えは、3000m級の北アルプス(立山を含む)の雪解け水からなる、黒四ダムの放水です。

黒四ダムとは・・・(富山観光ナビホームページ)

黒四ダムで行われる観光放水は、〝観光資源〟と、〝黒部川の水質や環境保全〟のために行われています。

そしてその水は黒部川の中流へと流れ、黒部川五番目のダム、宇奈月ダムに流れてきます。

(黒部川には黒四ダムを入れて、全部で五つのダムがあるのです。)

宇奈月ダムを始めとする黒部川のダムは、〝多目的ダム〟で、基本的に治水と水力発電を目的としています。

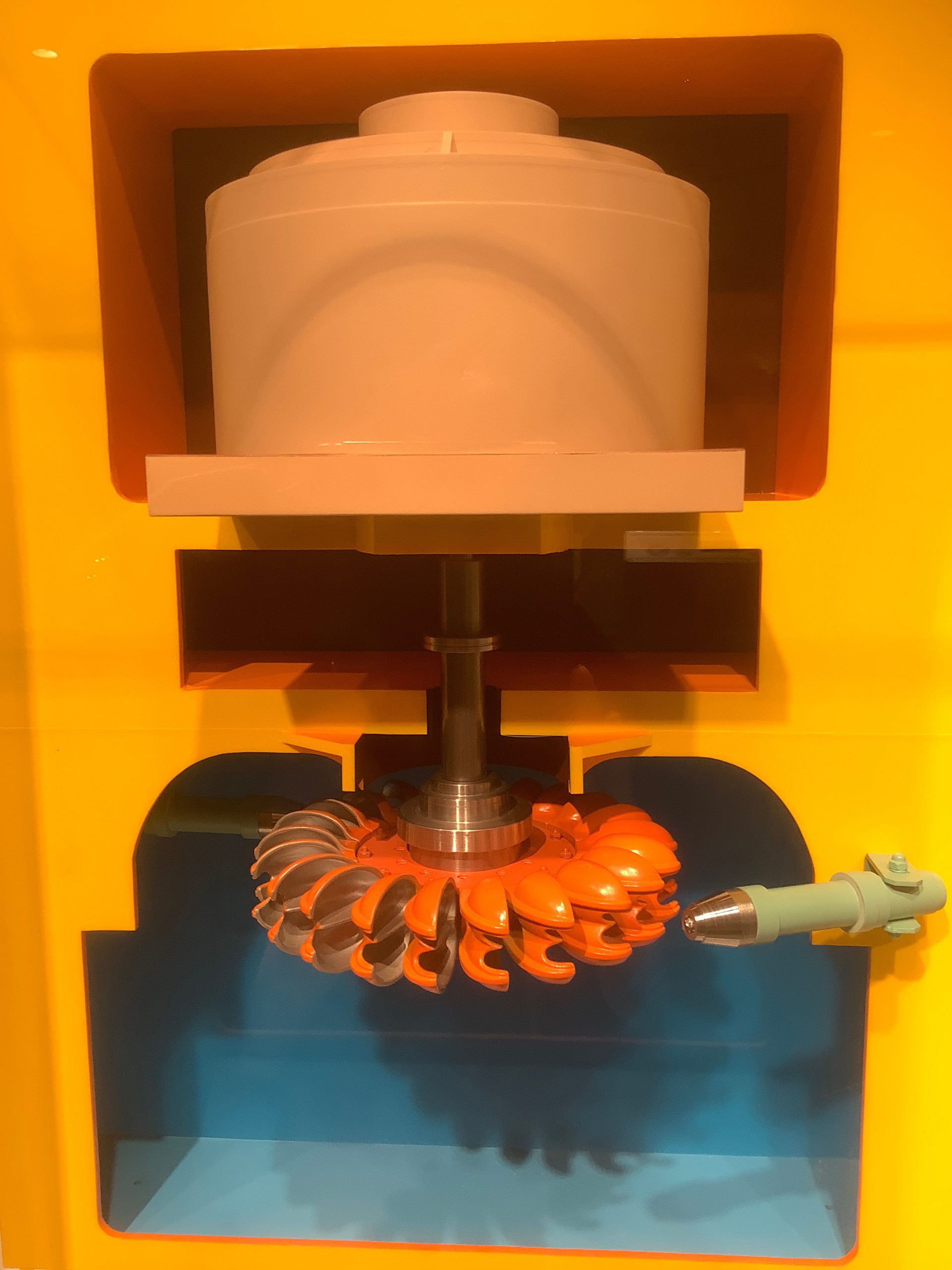

そのために黒部川には、複数の水力発電所があります。これらはダム湖に貯水された水を管に通し、その高低差の水の流れを利用して水車を回すことで、電気を起こしているのです。

下記画像 宇奈月駅前の黒部川電気記念館の展示 https://www.info-toyama.com/attractions/51060

ヨーロッパの古城の様な新柳河発電所

富山県を代表する観光施設、〝黒部峡谷鉄道トロッコ電車〟は、黒部川の水力発電からの電力で運行する〝電車〟です。トロッコ電車は、屋根の集電装置(パンタグラフ)で集電しながら走行しているのです。黒部峡谷のトロッコ電車は、もともとは関西電力のダム建設のための資材を運搬してました。そしてダム建設終了後は、地域の観光資源として〝秘境・欅平〟への運行を始めたのです。

紅葉の秘境・欅平 トロッコ電車の終着駅

黒部峡谷鉄道トロッコ電車は、黒部川の水を有効活用した水力発電の電力で運行していることから、環境に優しい電車と言えます。そして地域の重要な観光資源として活躍しています。これも黒部川から地域が受ける恩恵の一つです。

黒部峡谷鉄道トロッコ電車 https://www.kurotetu.co.jp/

なお、宇奈月町では地域独自で行う〝小水力発電〟を行っています。その電力を活かし、宇奈月ダム~宇奈月温泉周遊等を行う電気バスを観光資源として運行しています。

低速電気バスEMU(下記画像 黒部・宇奈月温泉観光局公式サイトより引用)

https://www.kurobe-unazuki.jp/news/2020/02/16/2056/ )

黒部川を流れる水はとても早い勢いで上流から中流へと流れてきます。黒部川を始め富山の川は勢いがあり、流れが速いです。これは山から海へと、まるで川が滝の様に流れると評される、特異な地形によるものです。(簡単に言うと、川が急勾配に流れているという事です。)

黒部川上流の下ノ廊下

また黒部川の水は、上流の勢いの良い水しぶきによって、大気中から酸素を多く吸収します。

川を汚すのは〝有機物〟と呼ばれる、いわゆる生活排水や工場排水から発生しています。その有機物を分解してくれるのは〝微生物〟で、酸素をエネルギーとして川の汚れ・有機物を分解してくれています。つまり、流れが速い急流の川ほど、水が清浄になるという事です。これは黒部の水の豊かさの理由の一つです。

宇奈月駅

宇奈月駅の付近の〝やまびこ遊歩道〟では、黒部川の流れと山の景観を楽しむことができます。

やまびこ遊歩道(黒部・宇奈月温泉観光局公式サイト)

やまびこ遊歩道では、黒部峡谷鉄道のトロッコ列車が新山彦橋を通るところ、そしてかつての路線跡である廃線跡のトンネルなど、多くの見どころがあります。

黒部川中流 宇奈月町(愛本橋・扇状地)

中流地域の宇奈月温泉から少し下がると、平野部に出るあたりで、〝黒部川扇状地〟が広がる愛本橋があります。

愛本橋 とやま観光ナビホームページ

〝扇状地〟とは、川の上流から流れ込む土砂が堆積してできた土壌のことをいいます。

空から見ると、起点となる山から海に向かって扇のように広がっています。そして扇状地は土砂が堆積した土壌の為、水はけがよいという特徴を持ちます。

黒部市では、それらの豊富な水が流れる川から農業用水をひき、水はけのいい土壌を活用することで農業が盛んとなりました。

しかし水はけがいい土壌は、米作りに適しません。田んぼの水がすぐになくなってしまうからです。

そのため、黒部市では土譲に赤土を流入させて、水持ちが良くなるよう土壌を改善し、それから黒部の名水で作られる黒部米は特産品となりました。

黒部川の水は、米作りや入善ジャンボ西瓜など、農業を盛んにすることで、地域に役立っているのです。

黒部の天然水の秘密

さて、愛本橋から黒部川を眺めていると、水の量がそこまで多くない様に感じます。

実は黒部平野の地下には、大量の地下水が流れています。これは扇状地の水はけがよいことで、地下に多くの水がしみ込むからなのです。地下水は地下にしみ込む時に、森林などから〝栄養塩〟(リンや窒素)を吸収しています。

これらは植物を育む栄養素となります。それが農業にいい影響を与えるいう訳です。

さらに扇状地の地層の岩の多くが〝花崗岩〟(かこうがん)という岩石です。この岩に地下水がしみ込む時、〝多様なミネラル〟(カルシウム・マグネシウム・カリウムなど)を吸収します。

そして、水がろ過されて清浄になり、さらにミネラルの影響を受けて味はまろやかになるとされています。これが黒部の地下水(天然水)の美味しさの秘密です。この水をくみ上げて非加熱消毒したものが〝黒部の水道水〟となります。

黒部市の中流にある、宇奈月麦酒をご紹介します。こちらでは、〝黒部の水道水〟を使用して作られる、地ビールの販売を行っています。さらにレストランでは黒部名水ポークや、しろえびを使った地産地消のランチも行っています。

下記画像の一部:宇奈月麦酒館提供

三種類の宇奈月麦酒と、黒部の名水ポークを使用した豚汁、シロエビなどの富山の幸わっぱ飯

水は地域の重要な資源ですが、農業用水や水道水として飲むだけでは、地域にとってそこまで高い価値と言えません。

資源を活かすことで〝付加価値〟が付き、〝資源の価値〟が高まるのです。

〝黒部の水道水〟と、〝黒部の大麦〟を使って作られる宇奈月麦酒は、黒部の資源(水)の価値を向上させる、重要な特産品という事です。

※宇奈月麦酒は、宇奈月温泉や地域のご家庭で消費されます。地域内で生産し、消費する〝地産地消〟で地域に豊かさを循環させているのです。

ここで重要なのは、自然資源は地域にとって経済的な価値をもたらすという事です。

このように自然資源を、地域にとって〝守るべき価値〟のあるものにすることで、〝資源を保全〟しようという動き起こります。地域内での生産と消費、そこに保全を加えることで、持続可能な産業と地域づくりへとつながっていくのです。

入善町のアサヒ飲料北陸工場では、豊かな水を活かし、ボトル缶コーヒー「ワンダ」を製造しています。関東や東日本のほとんどがここ北陸工場で製造されているそうです。

世界的なものづくり企業YKKでも、黒部の水が有効活用されています。黒部市はYKKの創始者 吉田忠雄氏の出身地です。そのこともあり、重要生産拠点の黒部工場が黒部市内にあります。

YKKではファスナーの染色に黒部の良質な水が使われています。圧力鍋の130℃のお湯で染め上げているのです。また、材料の加工の際には高熱が発生します。その熱を冷やすために一度地下へ送り、地下水を利用して冷ましてから、また空気を上に戻し循環させる、環境に配慮した〝空気循環システム〟を構築しています。

YKK黒部工場 YKKセンターパーク(見学可能)

黒部の豊かな水資源のおかげでものづくりが行われ、それが地域産業として雇用を創出します。これも黒部の水の恩恵といえます。

黒部川下流 生地町

宇奈月の山からスタートし、黒部市の海の側まで下がってきました。ここは〝生地〟という漁港の街です。ここ魚の駅生地では、生地の漁港で獲れる魚を販売し、レストランも営業しています。

魚の駅生地

魚の駅の敷地内にも湧き水が! 黒部の名水キャラクター〝ウォー太郎〟がお出迎えです。ウォー太郎は、富山県出身の漫画家、藤子不二雄A先生によるデザインです。

生地にはこのような湧き水があちこちで見られます。この湧き水も、もちろん黒部の地下水が水源なのです。

立山の雪解け水から生まれる、黒部の地下水は海の近くまでたどり着き、その一部が生地のあたりで湧き出ているのです。街のあちこちで湧き出る水は、常に冷たく、そしてミネラルが多様に含まれます。地域の人々によって、飲料として利用され、また洗い物やスイカを冷やすなど、様々な方法で利用されています。

清水庵の清水

水場の清掃などは、地域内で当番制となっており、地域一体で環境保全しながら利用されています。このような地下水は、ものづくりの資源として利用されています。ここ生地の商店では、生地蒲鉾・皇国晴酒造・飯澤醤油などでものづくりに使われています。

水の豊かさから生まれた食文化

今回、生地町で昆布の販売を営む、四十物昆布にお邪魔しました。お店の前に湧き水が湧き出ています。

四十物昆布 http://www.aimono.com/

富山県はもともと昆布があまり獲れない地域でした。しかし現在富山県では昆布が特産品として売られ、地域の食文化として根付いています。例えば、とろろ昆布のおにぎり、昆布締め、昆布巻きなどがあり、うどんやお吸い物、おでんなどにとろろ昆布を入れるなど、非常に奥深い食文化と言えます。またおつまみ昆布として、昆布をそのまま食べる習慣があり、これは他の地域ではあまり見られません。

ではなぜ、このように昆布の文化が発展したかというと、江戸時代に行われていた北前船貿易が、その理由の一つです。北前船とは、民間貿易船のことで、蝦夷地(北海道)で昆布等を仕入れ、それを富山を経由し、大阪や九州で卸していました。

四十物昆布所有の北前船の絵

富山の豊かなでまろやかな水は、北海道の昆布の王様〝羅臼昆布〟と相性があったのではないでしょうか。生地を始めとして富山では、古くから鍋に野菜と昆布入れて、煮込んで食べる食習慣があったとされています。これは水と昆布のミネラルと、食物繊維を効率よくとる生活の知恵だったと考えられています。

つまり、黒部の水が昆布を食べる食習慣を産み、地域の人々がそれを食文化として発展させてきたと考えられます。富山の豊かな水は、多様な昆布の食文化を育み、富山の代表的な特産品として産業を成長させてきたと考えられます。これは、地域資源が地域の発展に貢献した一つの例と言えます。

四十物昆布では、お客様に昆布茶の試飲と、とろろ昆布のおにぎり、昆布巻きの試食などを行っています。

昆布茶や昆布のおにぎりの試食 とろろ昆布製造

現在四十物昆布では、海外まで販路を広げています。欧州では、伝統的な〝だし〟としての活用が〝UMAMI(うまみ)〟として浸透しつつあり、さらにデンマークの超一流レストラン〝noma(ノーマ)〟では、昆布アイスなど〝スイーツ〟として利用されています。これは食文化に新たな価値を生む取り組みで、地域に豊かさをもたらしているのです。

ここで地産地消について考えてみます。

地産地消とは、地域内で生産したものを地域内で消費することをいいます。しかし、合理的に考えてみると、生産に不向きな地域で無理に生産を行う事は、余計なコストがかかる上に生産量が減り、さらに無理な生産を行う事自体、環境負荷(燃油・電力の消費や水資源の消費等)が高くなる場合もあります。

そう考えると、生産に適した地域で生産を行い、仕入れた方が良い場合もあると考えられます。地産地消は、生産に適した気候や土壌や資源がある地域で生産し、その地域の人が消費する場合が最も効果的という事になります。地産地消は、地域の産業を守るために、近年特に重要視されています。

しかし、地産地消だけが地域を豊かにする訳ではなく、新たな技術革新や販路開拓(イノベーション)も必要になります。

持続可能な地域づくりのためには、地産地消とイノベーションが、〝両輪(二つのタイヤ)〟と言えます。

今回紹介しました例でいえば、宇奈月麦酒館は地産地消、四十物昆布はイノベーションの好例と言えます。

黒部川から富山湾へ 地下水から海の豊かさが誕生

山からスタートした本ツアーも、海で終わりを迎えます。

富山県は、河川水・地下水の他に、〝海洋深層水〟という海洋資源を活用し、地域活性につなげようとしています。

ここで海洋深層水についてご説明します。

富山の地下を流れる地下水は、森林から得る栄養塩と、扇状地の花崗岩から得たミネラルを多様に含み、最終的に富山湾へ流れ込みます。

(一社)立山黒部ジオパーク協会制作パネル

そして富山湾は〝日本三大深湾〟と呼ばれ、もっとも深いところで水深1000mという特異な地形をしています。

富山湾の水深が浅い200mあたりでは、〝対馬暖流〟という海流に乗って多くの魚が集まります。

そして、川や地下水によって運ばれてきた、森の恵み〝栄養塩〟のおかげで、小魚のえさとなる〝植物プランクトン〟も豊富になります。そして小魚を餌とする大きな魚も育まれることで、富山湾〝天然の生け簀〟が誕生するのです。

一方で、水深300mよりも深い深海部分では、日光が届かないことから、植物プランクトンの光合成は行われず、活動が抑制されます。このおかげで〝栄養塩〟があまり消費されずに残るのです。

そして水深が深いところでは、水温が一年を通して2℃くらいと低くなります。また、深海では有機物や細菌などが少なくなります。その結果、清浄で低温、さらに栄養塩やミネラルを多種多様に含んだ〝海洋深層水〟が誕生するのです。

入善の海洋深層水活用施設では、そのような海洋深層水の情報を得ることができます。

https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/soshiki/kirakira/2/4/1633.html

海洋深層水は、その特性を生かして飲食、美容や健康製品など、様々な形で物づくりに活用されています。

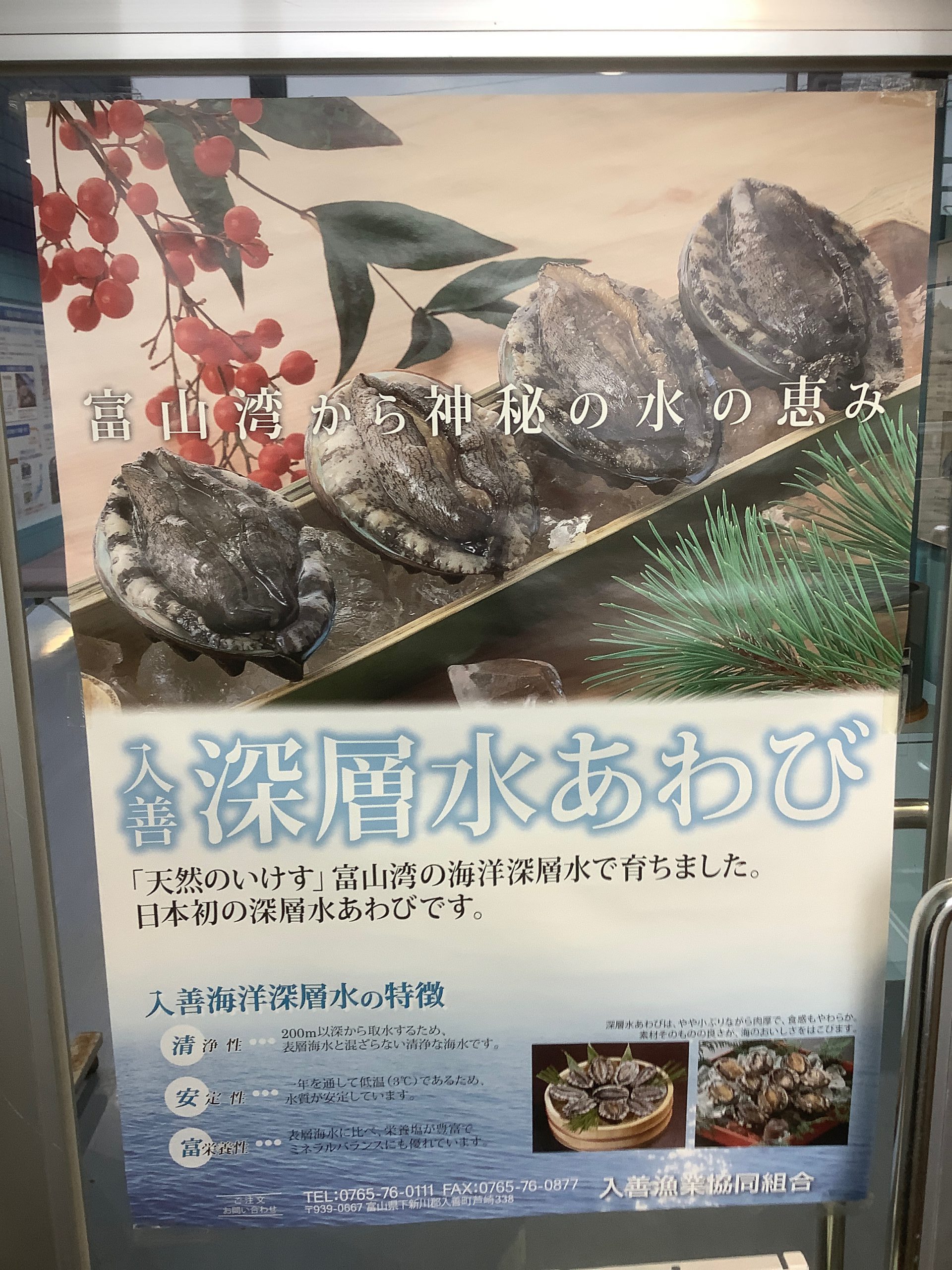

そして新たに海洋深層水に期待されているのが〝養殖〟です。海洋深層水は海洋ミネラルが多様であること、そして清浄かつ一定の水温である事で、養殖事業にも使用されています。300m以下の深海から汲み上げて、その水でアワビやサクラマスの養殖に取り組んでいます。中でも入善深層水あわびは、肉厚で美味しいと評判で、新たな特産品として期待されています。

これは、自治体、漁協、民間企業、近畿大学水産研究所などに産官学連携の事業です。

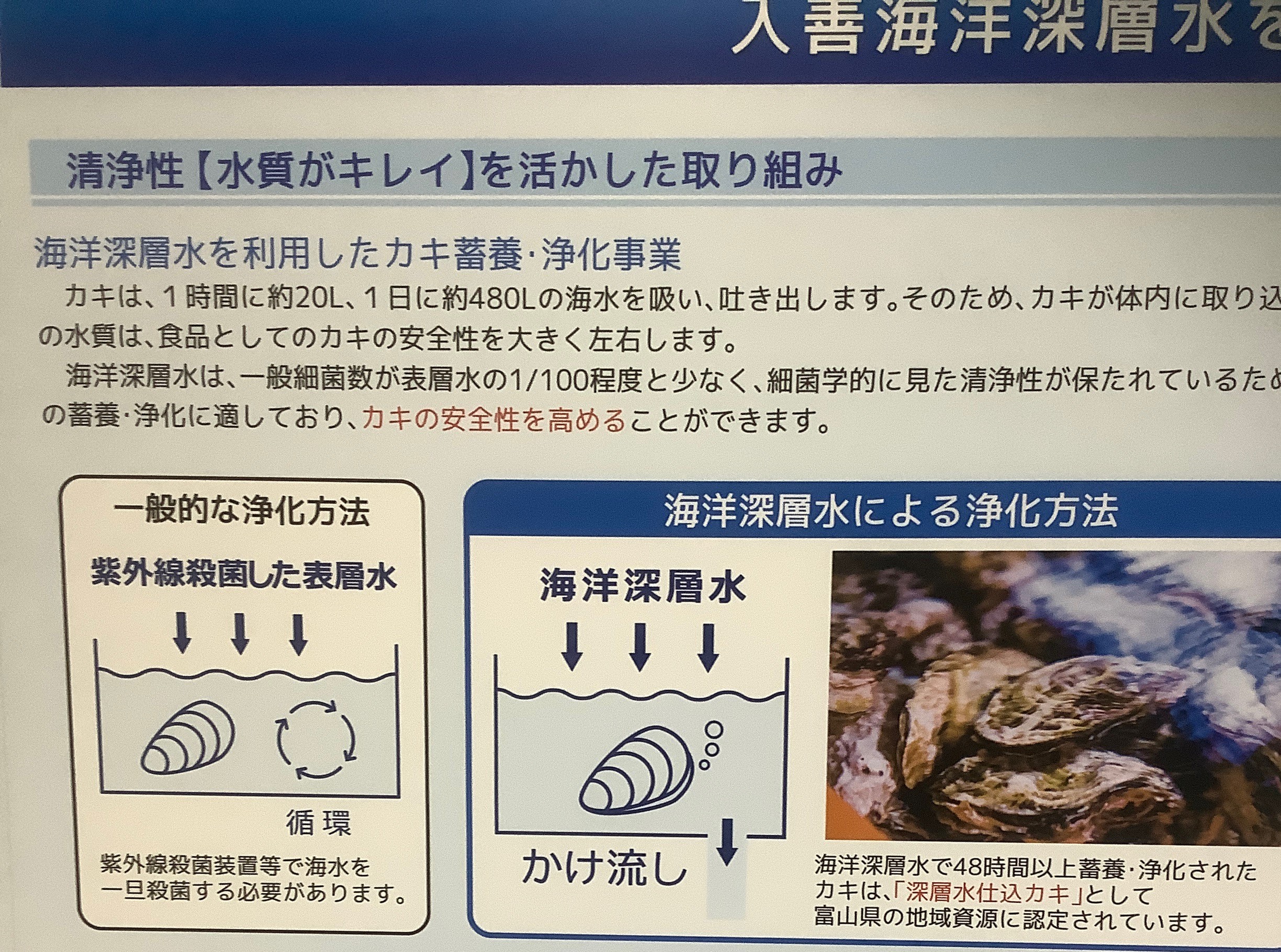

さらにもう一つの活用方法として〝海洋深層水仕込み牡蠣〟があります。これも海洋深層水の新しい活用方法です。他地域から仕入れた牡蠣を海洋深層水に二日間以上漬け込むことで浄化し、生牡蠣の安全性が増すということです。

入善 牡蠣ノ星

入善海洋深層水パークに隣接する入善 牡蠣ノ星は、〝海洋深層水仕込み牡蠣〟や、養殖の深層水アワビやサクラマスを提供するレストランです。https://www.kakinohoshi.com/nyuzen/restaurant.php

今回のメニューは上牡蠣ノ星セット4,500円コースです!

メインは焼き牡蠣または蒸し牡蠣の選択で、その他生牡蠣やフライ、かきご飯などが付きます。

蒸し牡蠣はとてもジューシーです。焼き牡蠣はしっかり焼きたい派におすすめです。

そして、日替わりメニューの養殖サクラマスのいくらをのせた生牡蠣をいただきました。プチプチとしたいくらの食感と、つるんとした生牡蠣のコラボでとても美味しかったです。(通常のメニューにはありません)

生牡蠣 焼き牡蠣

蒸し牡蠣

もちろん深層水あわびも、単品注文ができます。

このような海洋深層水の活用例は、資源(海洋深層水)に、新たな価値をつけるための取り組み=イノベーションの好例です。

一級の山、川、海の恩恵によって、海洋深層水が生れるのであれば、その自然環境を守ることが、持続可能な地域産業につながり、地域の経済的豊かさにつながるのです。

今回のツアーでは、黒部の水という地域資源を有効活用している5つの事例を紹介してきました。

1.黒部川の水の流れを利用した水力発電、宇奈月トロッコ電車による観光活用。

2.扇状地からなる水はけの良さと、川の水の豊かさを活かした農業。

3.ミネラル多様な水を活かした、飲料や塗料など、ものづくりへの活用と地産地消。

4.豊かな天燃水を活かした食文化の発展と、新たなイノベーションの創出。

5.森と大地と海の恵み、海洋深層水を活かしたものづくりとイノベーション。

これらはすべて地域の豊かさ、持続可能な地域づくりに貢献しているのです。