地域資源の保全と伝統文化のイノベーションから持続可能な地域づくりを考える

2023年11月実施 SDGsツアー

富山市内の高校生を対象に、富山市の伝統文化ます寿司とイノベーションをテーマに、SDGsツアーを実施しました。(参加者22名 高校生)

本ツアーは初めにSDGsツアー用のテキストを配布します。テキストによって世界でどんな課題があるか確認し、それを地域の課題に落とし込みます。さらに地域で行われている課題解決の現場を見て、最後は個人の身の回りでできることを考えるきっかけをつくります。

課題

世界では資源の枯渇が課題となっています。よく言われる石油などのエネルギー資源、そして水のような天然資源の枯渇も大きな問題です。しかしエネルギー資源(特に石油)は途方もなく長い年月をかけて作られるのに対し、天然資源の多くは自然に回復するもので、その回復量を消費量が上回らない用に保全すれば、持続可能に使用できます。このような資源は現世代だけでなく、次世代のものでもあり、未来の分まで資源を使いこまないようにしなければなりません。

課題

日本特有の問題として伝統文化の衰退、職人不足などが言われています。これは少子化や生活スタイル(西洋文化やメディア産業の発展等)など様々な要因があります。伝統文化とは地域がもつ個性(アイデンティティ)であり、具体的には地域で行われているお祭りや芸能、地域の食習慣、また地域の資源をもとに生産される産業のことを言います。地域がもつ個性(アイデンティティ)が失われると、地域の魅力や活力また地域の誇りが失われ、その地域に住みたいと思う人は少なくなり、結果として地域の衰退に繋がります。

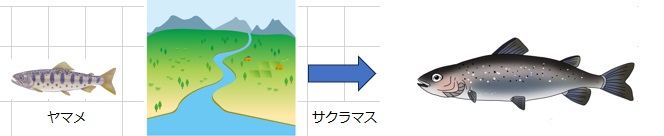

これらを踏まえて富山の伝統文化、サクラマスを原材料にするます寿司の成り立ちをご紹介いたします。富山県は豊富な雪解け水が、豊かな森林から栄養素(窒素やミネラル)を吸収し、富山湾に流れ込みます。その栄養素がプラントンを増やし、それを餌にする魚を育みます。これが〝天然の生簀富山湾〟です。富山のヤマメは清浄な川で生まれ、富山湾で餌をたっぷり食べてサクラマスに成長して川に帰ってきたのです。

このように天然資源(サクラマス)をもとに、ます寿司という食文化が富山で成長し、富山を代表する伝統文化と言われるまでになりました。ところが富山にはこれほど豊かな自然と生態系があるにもかかわらず、神通川のサクラマスは産業資源としては枯渇している状態にあります。実際に富山県のレッドリストには、サクラマスは純絶滅危惧種に指定されているのです。※現時点での絶滅危険度は小さいが生息条件の変化によっては、より危険度の高い絶滅危惧に移行する可能性のある種のこと。

神通川は1910年頃、約160tのサクラマスの漁獲量がありました。その当時のサクラマス漁は4人一組で、二艘の船で網を張り行っていました。漁師が舟を漕ぐ櫂(かい)と、棹(さお)をつかってバシャバシャと水面をたたくと、サクラマスが網に入ってくれたそうです。これが200年続く伝統的な流し網漁です。

昔のます漁の写真:濱谷一郎氏撮影

しかしサクラマスの漁獲量は1965年以降から減少を続け、近年では1t以下になり平成14年が流し網漁の最期となりました。減少の原因は様々ですが大きな要因として神通川の治水工事によって、サクラマスが産卵する上流の地形が変わり生態系が失われたこと、さらに高度経済的成長と共にサクラマス需要が増え、漁獲量が増大したことが重なったと考えられます。

ます寿司発祥の地七軒町からスタート

ツアーの最初に訪れたのは、ます寿司発祥の地〝七軒町〟です。ここには松川が流れています。

昔の富山の一級河川神通川は大河である上、市街地に向けて大きく蛇行していました。そのために良く氾濫が起こったそうです。そこで明治から昭和にかけ、大規模な治水工事が行われ現在のまっすぐな川へと生まれ変わったのです。松川はその昔の神通川の名残りとして流れる川なのです。

七軒町には松川にかかる船橋があります。船橋とは江戸時代に前田利家公の命で神通川を渡るためにかけられた橋で、川に浮かべられた52艘の船を連結させ、その上に板を並べる当時としては非常に画期的な橋でした。船橋には一晩中灯りを灯す常夜灯(じょうやとう)が設置され、橋の起点と終点が分かるようになっていたとされています。

江戸時代当時の船橋の様子は絵で残されています。当時は非常に多くの人が通る街道でした。

この船橋の絵の中に鮎すしという赤いのれんのようなものが見られます。鮎すしはます寿司の前身にあたるもので、当時の富山の特産品で、人通りが多い街道で販売されていたことが分かります。

当時の鮎すしを再現した写真:STUDIO SEN撮影

伝統文化のイノベーション

昭和に入ってからの鮎から鱒への変化は、食文化のイノベーションです。これは時代の変化によるもので冷蔵技術と輸送技術の発達、さらに高度経済成長により鮎に代わり高価なサクラマスを使ったます寿司の需要が増えたのです。

老舗ます寿司巡り

ここから老舗と呼ばれる七軒町界隈のます寿司店を巡ります。

最初のお店は明治11年創業の〝せきの屋〟です。こちらのお店は頑固一徹、昔ながらの手作りがウリのお店です。店内に冬の風物詩である新巻鮭が見られます。

せきの屋 http://www.masuzushi.co.jp/

次の店は大正12年創業の〝川上鱒寿し店〟です。店主の川上さんは、ます寿司の文化や歴史に詳しく、いろいろと親切に教えてくれます。ます寿司について知りたい方は、川上さんのお店へお立ち寄りください。

川上鱒寿し店 https://masuzushiten.com/

三店舗目は明治5年創業〝高田屋〟です。現存する記録上では、富山最古のお店とされています。昔は船橋のすぐそばにお店があったそうです。

鱒の寿し高田屋 https://takataya.biz/

最後に七軒町から少し離れたところにある創業昭和21年吉田屋 鱒寿し本舗を加え、これら四店舗のます寿司を購入し、早速試食会場へ移動し食べ比べを行います。

吉田屋 鱒寿し本舗 https://www.masunosusi.com/

ます寿司食べ比べ

最初に吉田屋 鱒寿し本舗の吉田さんに、ます寿司の商品開発(イノベーション)について講演いただきました。吉田さんは常連のお客様と話すうちに、富山の特産品の昆布を使ったます寿司は面白いのではないかと発想します。そこで誕生した新商品昆布ます寿司はお客様との共同開発だったのです。

その後もお客様との交流の中で梅しそを使った食感が面白いとか、新幹線などで食べやすい棒寿司タイプのます寿司など次ぎ次ぎと人気商品を生み出していきます。

棒寿司タイプの昆布ます寿司

吉田さんによると歴史が長います寿司業界ですが、このような変化には寛容に感じるといいます。自分で工夫しながらます寿司を作り、販売する中でお客様と直接触れ合い、評価をいただけることでやりがいを感じているそうです。

講演終了後は実際に食べ比べを開始します。※感想は個人的な感想によるもので、あくまで参考です。

最初は、せきの屋のます寿司です。

昔ながらの作り方にこだわるせきの屋のます寿司は、鱒の身は淡いピンク色・厚さが薄めで食べやすく、ほのかな甘さがあり、しっとりとしていて飽きがこない味です。

個人的な感想としては四種類の中で、もっとも昔のます寿司の味に近いのではないかと思います。

次は、川上のます寿司です。

こちらは鱒の身が、やや厚めでしっかりしており食べ応えがあります。また、酸味は少なく食べやすい優しい味です。これは大正時代からの〝秘伝のたれ〟によるものだそうです。ぜひ醤油などは付けずに、繊細な味をそのままでお召し上がりください。

三番目は高田屋のます寿司です。

まず見た目で分かる色の違い、そして身は厚くて生っぽい柔らかさ(ジューシー)です。また、ご飯の炊き方にも拘っているそうで米が柔らかいです。どちらかというと生っぽいにぎり寿司に近いと言えます。

四番目は吉田屋さんです。

こちらは、ます寿司に昆布や梅しそを加えています。昆布の風味がます寿司との相性がよいため、相乗効果が産まれています。

食べ比べを行う中で、若い学生たちが〝こっちが美味しい、一番を更新したな、●●が一番〟などたくさんの声が上がりました。今回の食べ比べでは男子に特徴が分かりやすい吉田屋さん、女子には繊細な秘伝のたれが好評の川上さんの声が多かったように感じました。

しかし年齢層が上がると、しっとりとしたせきの屋さんのます寿司が人気になり、高田屋さんのます寿司は20代の若い世代に人気があるように思います。結局のところは〝好み〟なのです。私はこれをます寿司という食文化の多様化による発展と考えています。

まとめ

富山県は川が豊かで、そこから鮎・鱒・鮭などがよく獲れ、日常的に食べる食習慣がありました。

しかし富山の天然資源のサクラマスは次第に漁獲量が減少し、その代わりに他地域産の鱒、また海外の養殖鱒を使用するようになります。しかしながら養殖鱒は育成方法により寄生虫リスクが低く、また輸送中の冷凍期間で寄生虫が死滅するために生食でも安全だったり、また脂がのっていて肉厚でジューシーな身などの利点がありました。このような特性を生かし、各お店で工夫され、お店ごとに多様な味わいが生れたのです。

これはます寿司文化の第二のイノベーションです。異なる特性がまざり伝統的な技術を掛け合わせ、新たな味わいを産む食文化の発展が起こったと考えられます。このような地域独自に発展した食文化は、地域の魅力となり地域のアイデンティティ(個性)となります。

重要な点は地域資源が枯渇しながらも、伝統文化を守りながら新たな取り組みを行うことで食文化をさらに発展させたことです。これは文化の多様化とイノベーションへの取り組みです。(SDGs9産業と技術革新の基盤をつくろう)

おわりに

あなたのまちは何が魅力ですか?と聞かれた時に何もないけどいいところだけでは、その町に住み続けたい人は少なくなっていきます。伝統文化・産業は地域の魅力になり地域に活力をもたらしてくれる存在です。文化と地域は一体的な関係にあり、地域で支援し保全する考え方(SDGs17パートナーシップ)が今後重要になってくると考えられます。

SDGs検定合格者監修