8月1日 水橋漁港で漁師文化を学ぶ体験ツアー(一社)地域観光マネジメント企画・実施

![]()

![]()

SDGs目標11 住み続けられるまちづくりを (地域の人口減少に対し、地域の魅力を体験することで、地域への愛着の心を育む、地域の魅力の源である文化や自然を守り、ゴミの処理についても考えるきっかけをつくる)

ターゲット11.3

2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。

ターゲット11.4

世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。

ターゲット11.6

2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。

SDGs目標14 海の豊かさを守ろう (地域に豊かさをもたらす漁業の持続可能について考える、そしてその源である海の環境について考えるきっかけとする)

ターゲット14.1

2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

ターゲット14.7

2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。

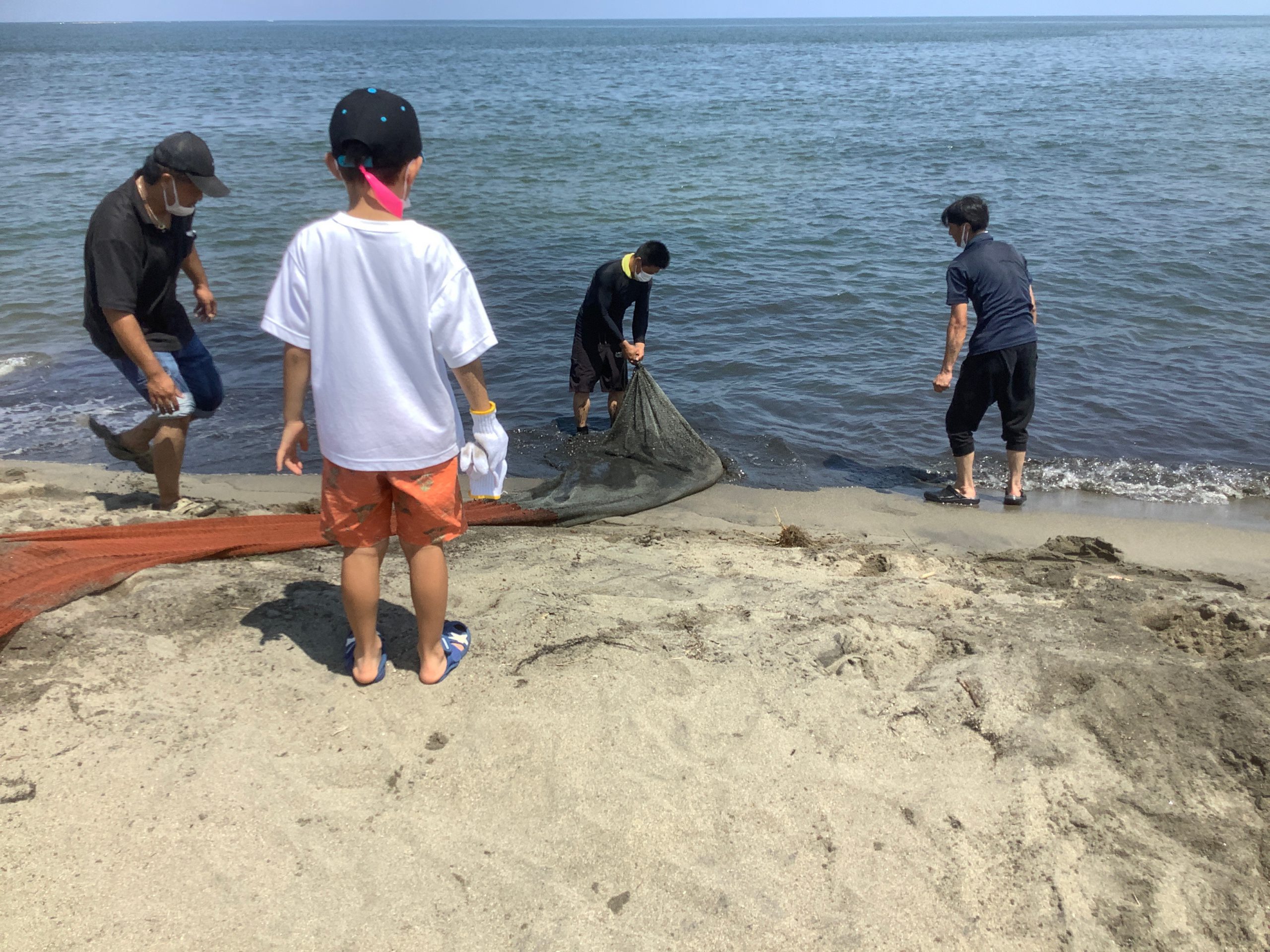

夏休みに入り、海のシーズンが訪れました。8月1日(日)に当協議会代表企業である(一社)地域観光マネジメントの企画・実施にて、親子を対象とした〝地引網体験〟と漁師さんの仕事場を見学するバスツアーが実施されました。

今回は海の豊かさと、自然のスケールを感じることができる水橋海岸の〝地引網体験〟をご紹介いたします。

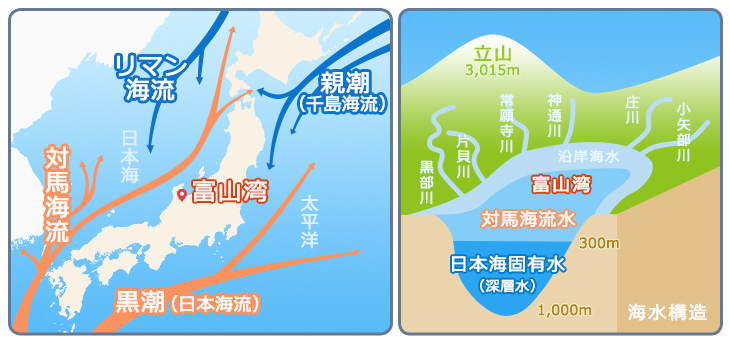

先に富山湾についてご紹介いたします。富山湾は少し特異な地形をしています。〝日本三大深湾〟と言われていて、海が岸に近いところで急に深くなっているのです。

下記画像 日本海学推進機構 ホームページより引用 → キッズ日本海学

深い部分の海水は太陽光が届かないことで、植物プランクトンが休眠し、栄養塩(ミネラル)が消費されずに豊富に残ります。また、水温が低くなり細菌が少なく清浄な海水となります。このような冷たい海水を好む魚種(ブリ、アジ、サバ、マダイ、スルメイカ、ホタルイカ等)が育まれます。一方で浅い部分では、南からくる対馬海流の影響を受け、暖かい海水を好む魚種(甘エビ、ベニズワイガニ、深海性のバイ類、ゲンゲ類、シロエビ等)が育まれます。

下記画像 富山県漁業協同組合連合会 ホームページより引用→https://www.toyama-sakana.com/fisheries/bay

このようにして富山湾は多様な魚種が育まれ、私たちに豊かな海の幸を提供してくれています。

さらに富山湾は、富山の豊かな森と川から流れ込む栄養塩で成長する植物プランクトンが豊富となり、さらにそれを餌とする魚たちが集まってくるため、魚の豊富な〝天然の生け簀〟を形成します。

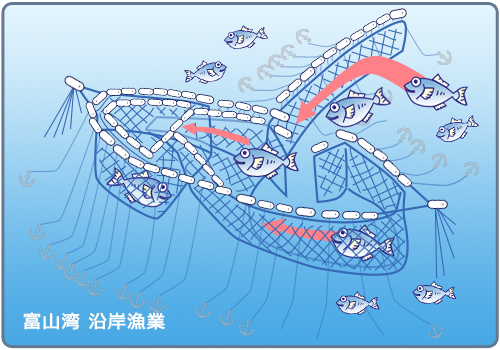

また、能登半島がガードする様にして、強い波を防いでくれるため安定して定置網漁(魚を傷つけない、富山県で考え出された漁法)を行うことができるのです。

下記画像 富山県漁業協同組合連合会 ホームページより引用→ https://www.toyama-sakana.com/fisheries/methods

前置きは長くなりましたが、その様な富山の海の豊かさを身近に体験できるのが今回の地引網体験です。

近年子供たちで魚離れが起こっているという話を聞きます。魚が貴重な資源である富山県で、子供たちが魚離れを起こす用では、富山の食産業の未来はとても心配です。この様な体験を通し、子供たちが魚を好きになってもらえることは、とても重要な事です。

地引網は二手に分かれ、二本のロープを綱引きの要領で引っ張ります。漁師さんの〝ヨーイショ!〟の掛け声とともにみんなで力を合わせて引っ張ります。

少しずつロープは引き上げられ、ロープの色が変わればあともう少しです。参加したメンバーが一体となって協力し合い、籠が引き上げられた瞬間に歓声が上がるのが、本体験の一番の醍醐味と言えます。

籠があがると子供たちはダッシュで近寄りますが、海にはカサゴなど、触るととげのある危険な生き物もいます。漁師さんが慎重に選別していき、見やすいように観賞用の箱に移していくのです。

今回は全日の嵐の影響もあり、大きな魚は少なかったのですが、ヒラメ、カサゴ、フグ、バイ貝、蟹など多種多様な魚が入っていました。漁師さんが魚の説明をすると、子供たちは目を輝かせて見入ります。(子供たちは昨今スーパーでしか海の魚を見る事がないのではないかと思います。)大切な点で、この魚はこう料理すると美味しいという解説も行っていました。

富山の魚は様々な産業に活かされており、それが地域の人たちの雇用に繋がっています。つまり海と魚の自然資源を守る事は、地域の豊かさに直結しているのです。

水橋地域では水産加工業の〝かまぼこ等の産業〟が盛んですし、富山県は〝富山湾鮨〟という食ブランドで観光客を誘致しています。自分達が食べるだけでなく、ホテル、飲食店、バス会社、クリーニング店などまで幅が広く関わる観光業にも大きな恩恵をいただいています。

-002.jpg)

SDGs目標14.海の豊かさを守ろうでは海洋ゴミの問題、生態系の保護、資源の保全などがターゲットとしてあげられています。

富山の海の豊かさについて子供たちに知ってもらい、それを守りたいと想う心を育むことで、子供たちの地域への〝誇り〟を醸成する事ととなり、さらに自然資源を保全するための具体的な〝行動〟につながっていくと考えられます。最終的にはそれらが持続可能な地域づくり、つまりは〝地方創生〟の実現につながることに期待しています。

SDGs目標11.住み続けられるまちづくりでは文化と自然遺産の保護や、ゴミ処理の問題などがあげられています。

先ほども言いました通り、地域の豊かな自然に対して市民が誇りを持つことは、市民の地域への愛着の精神を育みます。地域に誇りを持てなければ、若者たちはどんどん都会へ出ていってしまい、地方都市は持続していく事ができなくなってしまうでしょう。

体験が終わってからふと海岸を見渡すと、美しい海と対照的に、砂浜のプラスチックゴミが気になるようになりました。ここ水橋の海岸は、ゴミが少ない方なのですが、ところどころでに見受けられるのです。

海のごみは投棄の他、他国の海から流れつくもの、川を経由して流れ着くものなどがあります。特に風の強い台風の際には、多くのごみが風に舞い、川へ流れ込み、海に着きます。また、海外から流れ着く海洋ゴミは防ぎようのない、グローバルな問題です。

今回の体験では、私自身でも地域の豊かな自然資源・生態系を守るために、海洋ゴミにどう向き合っていけばいいのか、考えるよいきっかけとなりました。

地引網体験などに興味のある方は、(一社)地域観光マネジメントまで。http://chiikikanko.com/