飛鳥・白鳳・天平文化を体感する古都奈良の国宝巡り

奈良時代に中国の長安をモデルとした、とても華やかな都がありました。有名な平城京です。

この時代の奈良は中国から伝わる技術を活かした多くの文化財が存在しました。多くの建築物は残念ながら様々な理由で失われていますが、非公開として保存されている仏像や宝物品、長い歴史の中、多くの戦火や火災の中で残った貴重な建造物など、たくさんの国宝が現存しています。

本ツアーは奈良時代に仏教芸術・美術が花開いた天平文化をテーマとし、奈良時代から飛鳥時代まで歴史をさかのぼって巡ります。

ルート:興福寺~東大寺~正倉院・奈良国立博物館~薬師寺~唐招提寺~法隆寺

★下記ブログをご一読いただくと、よりおもしろく旅を楽しめると思います。

10分で読める観光と歴史の繋がり 統一国家の礎を創った聖徳太子/ 大改革で世の中を変えた天智天皇/ 国家仏教を推進した天武天皇/ ゆかりの法隆寺・薬師寺、近代建築の近江神宮をご紹介。

【1日目】

富山市(7:00)=富山IC=米原JCT=草津JCT=巨椋IC==(京奈和自動車道)==

========東大寺門前 夢風ひろば/昼食(12:00~12:50)・・・・・・・・・・

=======東大寺 大仏殿・二月堂・法華堂・戒壇堂(13:00~14:30)・・・・・・

・・・・・・・・・・正倉院(外観のみ見学14:45~15:00)============

※ご希望により奈良国立博物館 正倉院展見学もどうぞ。 秋期開催予定。

====興福寺/国宝館見学・北円堂・南円堂・五重塔・東金堂(15:30~17:00)==

======奈良市内ホテル(17:15着)・・・夕食はホテル内レストランにて

【2日目】

ホテル(9:00発)=========平城京跡(車窓)===============

============唐招提寺 金堂・講堂(9:30~10:30)==========

=============薬師寺 金堂・西塔(10:40~11:40)=========

=============法隆寺門前/昼食(12:10~13:00)==========

===========法隆寺 金堂・五重塔・夢殿(13:00~14:30)=======

====(京奈和自動車道)==巨椋IC==米原JCT==富山IC==富山市内(20:00着)

1日目アクセス

【1日目】

富山市(7:00)==富山IC=米原JCT=瀬田東JCT==巨椋IC=(京奈和自動車道)

=====東大寺門前 夢風ひろば/昼食(12:00~12:50)========

※昼食は東大寺門前に新しくオープンした夢風ひろばでとりましょう。

(40台分の有料駐車場があります。お買い物2,000円以上で2時間の駐車券がもらえます。)

吉野本葛 黒川本家(創作葛料理) https://www.yume-kaze.com/shop/kurokawahonke.html

ハッピーキッチン金の鹿(イタリアン) https://www.yume-kaze.com/shop/kinnoshika.html

わらべ喜庵(お蕎麦) https://www.yume-kaze.com/shop/yorokobian.html

ゐざさ寿司(柿の葉すし・和食) https://www.yume-kaze.com/shop/izasa.html

===東大寺 大仏殿・二月堂・法華堂・戒壇堂(13:00~14:30)・・・

公益社団法人奈良市観光協会ホームページhttps://narashikanko.or.jp/spot/world_heritage/todaiji/

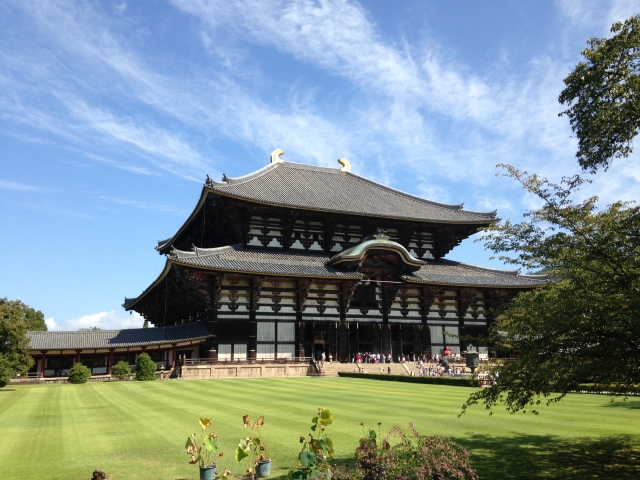

天平文化の華やかさ・繊細な細工の仏教芸術が見られる興福寺と対照的に、東大寺は雄大豪壮さを感じさせる寺院です。そんな東大寺の建立にはとても重い歴史が存在します。

歴史ストーリー 平城京遷都と大仏の誕生

・

平城京遷都後、724年に即位された聖武天皇は、仏教を奨励する〝鎮護国家思想〟を持っていました。つまり国が仏教を経済的に保護する代わりに、信仰によって国家を守らせるというものです。

この時代は迷信深く、災害や病気は怨霊によるものと信じられていたので、当時では普通の事であったと考えられます。

・

第45代天皇 聖武天皇

・

奈良時代に起こった大事件で、疫病〝天然痘〟の大流行があります。伝染性が強く死亡率の高い疫病は、〝遣唐使船〟による盛んな文化交流と共に中国の〝唐〟からもたらされたとされています。

・

天然痘によって日本の総人口の約3割が亡くなり、この当時の権力者として権勢をふるっていた、藤原氏の4兄弟は亡くなってしまいました。

・

天然痘が治まった後、聖武天皇は暗く沈んだ世の中を明るく照らして欲しいという願いを込め、毘盧舎那如来(びるしゃなにょらい)=仏を統括する最高神、宇宙における太陽の様な存在の像(奈良の大仏)を、東大寺と共に建造したのです。

行基

奈良の大仏は745年に制作が始まり、752年に完成しました。全長15mもある仏像を造る事は、日本でこれまでに例がない〝一大国家プロジェクト〟でした。奈良時代を代表する僧侶 行基(ぎょうき)が、日本各地に協力のお願いに回ったことで、建造には当時の人口の約半分、260万人の人々が何らかの形で関わったとされています。

主な見どころ

南大門

東大寺で最初に見えてくるのは〝南大門〟です。門の高さは25.46mで、〝日本最大の山門〟です。

残念ながら奈良時代の門は、大風で倒壊しています。現在の門は、鎌倉時代1203年に再建されたものとなります。大仏殿の威容を偲ばせる貴重な遺構として国宝に指定されています。

東大寺南大門にある国宝・金剛力士立像(阿形・吽形)は、鎌倉時代の天才仏師・運慶の棟梁になってから初めての作品とされています。この像は堂々たる体躯で8ⅿを越える巨大な木像です。口を開けた阿形(あぎょう)と、口を閉じた吽形(うんぎょう)があり、仏会の入り口を守っています。つまりこの門を抜けた先が仏界という事になります。

運慶は、この当時なだらかっで起伏がない仏像が多い中で、リアルな肉体美を追求する革新的な仏師でした。

大仏殿

南大門をくぐった後に見えるのが、圧倒的な迫力を持つ〝大仏殿〟です。創建時には86mあったとされ、世界最大級の木造建築で国宝に指定されています。残念ながら二度にわたり消失し、現在のものは江戸時代の再建で、柱の材料となる木材の不足などの事情により高さは57mとなっています。

東大寺金銅八角燈籠

大仏殿の正面に存在する〝東大寺金銅八角燈籠〟は高さ4m以上あり、東大寺創建当初から残る貴重なもので、国宝に指定されています。4面には獅子・楽器を奏でる天人等細やかな装飾で描かれており、華やかな天平文化の工芸技術を今に伝えています。

奈良の大仏

奈良の大仏建造は当たり前ですが、機械等は用いらておらず、すべて人の手によって作られています。

まず仏像の中心に柱を立て、竹や木で骨組みを作ります。そのまわりを粘土(ねんど)で固め、大仏の形を作ります。そして仏像のまわりに足場を作り、とかした銅を流しこんで形にしていくのです。1000℃に熱した銅を流しこむという、危険と隣合わせの作業です。

大仏殿の柱くぐり

大仏殿には〝柱くぐり〟というアトラクションがあります。

大仏殿の柱に大仏様の鼻の穴と同じ大きさの穴があります。元々は鬼門の方角の邪気を逃がすために開けられたと言いますが、これをくぐることで無病息災や、福を招くと言われるようになっています。

毘沙門天像

柱のすぐ側には北の方角の守護者毘沙門天像があり、対角上には広目天像があります。

二月堂

旧暦2月に〝修二会(お水取り)〟が行われるのが〝二月堂〟です。修二会とは仏教の行事で、仏道の修行者が人々の過去の罪を懺悔し、心身を清めて本尊に万民豊楽、五穀豊穣を祈るものです。〝東大寺のお水取り〟は現在3月1日から3月14日まで行われており、これが終わると春が来るとされています。

お水取りの期間中に行われるお松明(たいまつ)で火を灯す〝火の行〟が有名で、特に3月12日には直径1メートルの〝籠松明〟が灯されます。

また、本尊の十一面観音に備える御香水(仏前に備える水)というものがあり、その水は福井県の若狭から届けられており、邪気払いの後で御香水をいったん川に流した後くみ上げられることから〝お水取り〟と呼ばれています。

二月堂は過去二度の戦火で被害を免れましたが、1667年のお水取りの失火によって焼失してしまいました。その2年後には再建され、国宝に指定されています。なお、二月堂の本尊十一面観音は秘仏とされていて、見ることはできません。

法華堂(三月堂)

〝法華堂〟は三月堂と言われており、東大寺境内では最も古い建物です。お寺の建立自体東大寺が建立されるよりも古く、戦火に合った東大寺の中では唯一奈良時代から残る貴重な建築として、国宝に指定されています。

戦火の際、二月堂と法華堂は山上にあったために戦火を免れたと言われています。太い柱、白い土壁、屋根の様式などが特徴的です。現在奈良時代の建築様式を残しているのは北側の正堂で、南側の礼堂は鎌倉時代の改築となっており、二つの時代の建築が合わさった貴重な建造物です。

また、内部には天平文化の傑作と言われる国宝の仏像が数多くあります。奈良時代に造られた本尊の〝観音菩薩像・梵天・帝釈天像・四天王・金剛力士〟などなどです。

戒壇堂

最後に戒壇堂ですが東大寺を建立された聖武天皇は、中国の唐から高僧の鑑真を招き入れ、僧たちに戒律(善を行い、悪を禁ずること)を守らせ、正式な僧として認めるための儀式を行うように命じられました。この時代は、東大寺で儀式を受けなければ、正式な僧侶になれなかったということになります。

この儀式・授戒(じゅかい)を受ける場所、戒壇堂は日本で初めて授戒が行われた場所ということになりますが、幾度かの火災などで消失していて、江戸時代の再建のものとなります。

※保存修理及び耐震化工事の為、令和2年7月1日より約3年間内部の拝観受付を一時停止しています。

・・・・・正倉院(外観のみ見学)(14:45~15:00)=======

東大寺境内を一通り見終わりましたら、東大寺大仏殿よりもさらに奥に足を延ばしてみましょう。ひっそりと〝正倉院〟が建っています。正倉院は主に天平文化や仏教を推進に力を注いだ聖武天皇の愛用品を収蔵していました。

1200年以上昔に使われていた品々が、良い保存状態で保管できていたのは、この正倉院のおかげといえます。正倉院は離れた場所からの外観の見学しかできません。その建物は奈良時代のものが残っていて、国宝に指定されています。

この当時官庁や大きな寺には重要品を治める正倉がつきもので、正倉が集まっている場所のことを正倉院と言いました。しかし、長い年月の経過によりほとんどが失われ、現在では東大寺の正倉一棟しか残っていません。

正倉院は檜造りの高床式倉庫で、横幅約33メートル、奥行約9.4メートル、高さ約14メートルと巨大で豪壮であり、東大寺にふさわしい倉と言えます。

歴史ストーリー 豆知識

東大寺は1180年に平清盛の命による焼き討ち、1567年には三好氏・松永氏による焼き討ちに合いましたが、正倉院は奇跡的に被害にあうこともなく、当時の姿を残しつつ、〝古都奈良の文化財として世界遺産〟に指定されています。

・

聖武天皇が亡くなられた後、皇后である光明皇后により生前愛用されていた遺品などが東大寺に奉納され、長く保存されることになりました。品は楽器、陶器、金工芸、書物、調度品、遊戯具など多岐に渡り、ち密な細工や花文様などが素晴らしい、華やかな天平文化の芸術品です。

・

西アジア(ペルシャ)や中国(唐)からもたらされたものが多く、国際色にあふれているのが特徴的です。また、染織品などの文様のことを〝正倉院文様〟といいます。

唐花、唐草などの植物文様、鳳凰(ほうおう)、孔雀、鳥などの動物文様、その他多くの様式が存在します。

※下記はイメージです。

奈良国立博物館 正倉院展

正倉院の宝物品は非公開ですが、年に1度(秋10~11月頃)一部の品の展覧会が、奈良国立博物館で開催されます。その際には、貴重な聖武天皇ゆかりの品々をご覧いただくことができます。

==興福寺/国宝館・北円堂・南円堂・五重塔・東金堂(15:30~17:00)==

本日最後に訪れるのは奈良の興福寺です。建立の時期は平城京遷都が行われた奈良時代です。

公益社団法人奈良市観光協会ホームページ https://narashikanko.or.jp/spot/world_heritage/kofukuji/

歴史ストーリー

第42代天皇 文武天皇(聖武天皇の父)と第43代天皇 元明天皇(文武天皇の母)の下で、平城京遷都(710年)を取り仕切ったのが、最高貴族 藤原氏の祖中臣鎌足の子、藤原不比等(ふじわらふひと)です。

平城京遷都の理由ははっきりとしていません。遣唐使船で都の長安を参考にした、また病などが流行り縁起をかついだなど様々な説があります。

・

・

藤原不比等は701年に大宝律令(刑法と行政)を制定するなど、この時代最高の知識人と言える人物です。藤原不比等は父・中臣鎌足の病を治すための祈願を目的に建てられた〝山階寺〟を、京の山城国から平城京遷都と共に奈良へ移します。そして名前を変え、興福寺としました。

・

興福寺はこれ以後藤原氏の氏寺として栄え、奈良時代に〝日本4大寺〟と呼ばれていました。

・

飛鳥~奈良時代は、飛鳥時代からの遣隋使で中国〝隋〟の仏教芸術が伝わったことから始まり、630年頃から始まった遣唐使船によって華やかに〝天平文化〟が花開き、日本の仏教美術は広がりを見せます。

主な見どころ

天平彫刻の傑作〝阿修羅像〟

興福寺の多くの建物は、戦乱や火災で焼けた後に復興しています。しかし〝興福寺国宝館〟に阿修羅像を含めた〝八部衆立像〟と〝十大弟子立像〟は、700年代の華やかな仏教美術・天平文化の生き証人として展示されています。国宝館は天平文化の華やかな美を感じる最適な施設と言えます。

阿修羅像イメージ 八部衆イメージ

北円堂

北円堂は平城京遷都に貢献した藤原不比等の霊を慰めるために、不比等の1周忌に建てられました。日本の八角円堂の中で最も美しいとされていますが、残念ながら1180年に戦火で焼け落ちたため、1210年に再建にされました。(国宝に指定されています。)

内部には鎌倉時代に造られた〝弥勒如来坐像〟(弥勒菩薩が如来となった未来の姿の像)や、平安時代に造られた四方の方角を守る〝四天王立像〟などが収められていて、どちらの像も国宝に指定されています。

北円堂内部特別拝観

北円堂は通常内部非公開で、春4月~5月と、秋10~11月に特別公開されることがあります。

※不定期の為、事前にホームページで確認ください。

南円堂

平安時代政治のトップとして藤原氏の政治力を大いに高めた人物、藤原冬嗣(ふじわらふゆつぐ)によって813年に建造されました。

歴史ストーリー豆知識

南円堂は藤原氏権力の象徴と言える建物で、後に摂政・関白を歴任し、摂関政治を行う藤原氏の力を世に知らしめました。藤原冬嗣が自らの父を祀るために建てた南円堂は、〝弘法太師空海〟により設計されています。空海は中国の唐に遣唐使船で渡った際に、密教の修行と共に最新の建築技術も学んでいたとされています。空海は平安時代に密教世界の表現、書、建築など多彩な才能を発揮しました。

残念ながら現在の堂は1789年の再建となっています。建物は重要文化財に指定されており、内部に国宝の〝観音菩薩像、四天王像、法相六祖座像〟が存在していますが、通常非公開となっています。

興福寺五重塔

境内の五重塔は国宝に指定されています。塔は釈迦の墓標の役割を担うと共に、寺院の権威の象徴でもありました。

730年、藤原不比等の娘(光明皇后)によって建立され、現在の日本に残る木造五重塔の中では、東寺についで二番目に高い塔となります。残念ながら幾度かの焼失と再建を繰り返していて現在の塔は1426年の再建となっています。(内部非公開)

東金堂・中金堂

建造物として東金堂は1415年の再建で国宝に指定され、重要文化財の薬師如来像が安置されています。中金堂は2018年再建された興福寺の中心的建物です。

東金堂 中金堂

===奈良ホテル(17:00~17:15着)夕食はホテル内レストランにて

さて、宿泊には奈良ホテルに宿泊してみてはいかがでしょうか。

奈良ホテル https://www.narahotel.co.jp/

関西の迎賓館、国賓や皇族の宿泊する施設として明治39年に創業されました。明治期の重厚華麗な空間メインダイニング三笠での伝統的フランス料理をぜひお楽しみください。

1087年に創建された門跡寺院(身分の高い皇族や公家が住職を務める寺院、または住まう寺の事)、太乗院の敷地内に建てられ、庭園は名勝として残されています。

2日目アクセス

【2日目】

ホテル(9:00発)====平城京跡朱雀門(車窓)=======

公益社団法人奈良市観光協会ホームページhttps://narashikanko.or.jp/spot/world_heritage/heijokyuseki/

ホテルを出発してしばらくすると、1号線沿いに〝平城京朱雀門〟が見えます。平城京は今から約1300年前の710年に奈良に造られた都として文化の中心地とされ、まさにこの都から天平文化が発展したのです。

歴史豆知識

平城京のモデルは文化が進んで発展していた中国の唐の都〝長安〟です。東西約4.3km、南北約4.8kmの長方形、本格的な中国様式でそれまでの都と比べて大規模でスケールが大きく、それでいて碁盤の目のように整然と区画された美しい都でした。

・

車窓から見える〝朱雀門広場〟は祝祭の場です。新年には天皇が門まで出向き、新年を祝うこともありました。平城京の正門である朱雀門から、かつての平城宮の入口であった羅生門までは3.7㎞もあったそうです。

・

平城宮に入ることができたのは皇族や貴族と、その使用人や都に務める役人など、ごく限られた人々だけでした。そして後に東大寺を建立する聖武天皇は、701年に生まれられ、この平城京で育たれます。

・

平城京に正倉院の数々の宝物品、興福寺の国宝館で見られる華やかな仏教芸術、東大寺の様な大規模寺院が建設された背景にあるのは、遣唐使船による盛んな文化交流です。

・

平城宮跡の復元遣唐使船

=======唐招提寺 金堂・講堂(9:30~10:30)========

公益社団法人奈良市観光協会ホームページ https://narashikanko.or.jp/spot/world_heritage/toshodaiji/

唐招提寺は、奈良時代に平城京を中心に栄えた6つの日本仏教の宗派〝南都六宗〟の一つである律宗の総本山です。

歴史ストーリー

奈良時代の日本ではだれでも僧侶を名乗ることができたため、税金や労役を免れるということが横行していました。本来仏教は正式な僧侶になるにあたり、〝戒律〟を守る事を誓わなければならなければなりません。「戒」とは善を行なう心のことを言い、「律」とは悪行を禁ずる規則です。その儀式・授戒(じゅかい)を行うための人材として、中国の唐の高僧 鑑真(がんじん)が招かれました。

・

鑑真

・

この当時の遣唐使船は嵐に合うリスクが高く、唐から日本へ渡るのは命がけでした。聖武天皇からの依頼を受けた鑑真は、多くの僧がしり込みする中、「誰も行かないなら、私が行くだけだ」と言い、自ら仏教を正しく伝えるため海を渡ります。鑑真はこの時55歳でした。

5度の失敗の後、6度目にして日本に到着した鑑真は、東大寺に戒壇を設置し、日本に戒律を伝えることに成功します。その後71歳で高齢を理由にその役を退きます。

・

鑑真はその後、聖武上皇から賜った屋敷を使用して〝私寺〟を起こし、誰でも自由に戒律を学べるようにします。そしてそのお寺で多くの僧たちが学ぶことになります。そのお寺の名は〝唐招提寺〟です。

主な見どころ

講堂

講堂は760年に平城宮の会議場だった〝東朝集殿〟を移築したもので、日本で唯一〝平城京の宮廷建築の名残を残す建物〟として国宝に指定されています。鎌倉時代に改築・改造された部分が多いのですが、当時のものとみられる柱などが現存しています。

ここは僧侶たちが研究や仏教の教義の際に用いる場として使用されていました。現在内部には鎌倉時代に造られた本尊・弥勒如来坐像(知恵の仏弥勒菩薩が悟りを開いた未来に出現される姿)

そして奈良時代に造られた、四天王の〝持国天と増長天〟緻密な彫刻が特徴的で、国宝に指定されている像が安置されています。

金堂

唐招提寺のメインとなるのは金堂です。建物は奈良時代に建てられたもので、国宝に指定されています。大修理が行われていますが、建造当初の部分が多く残っています。

正面に見られる8本の柱は、〝エンタシス〟という古代ギリシャのパルテノン神殿などでも使われていた技術で、柱の真ん中を上下より膨らませることで、錯覚を起こし近くで見たときに柱がまっすぐに見えるという技法です。柱を美しく見せるための当時の職人による知恵と工夫であると考えられます。

金堂の内部には貴重な三体の仏像があります。本尊は奈良の大仏様と同じ、世の中を明るく照らす黄金色の盧舎那仏坐像(るしゃなぶつざぞう)で、国宝に指定されています。その背後には千体仏(現在は864体)と呼ばれる化仏(けぶつ)がいます。1000体の仏(釈迦)の一つ一つに、さらに100億の世界があり、その100億の世界にも釈迦がいて教えを説いているという、盧舎那仏=果てのない宇宙の様な存在ということを表しています。

その隣には千手観音菩薩立像、42本の脇手と911本の小脇手があり、(本来は1000本あった)多くの願いをかなえてくれると言われています。国宝に指定されていて、実際に(911本もの)手がある千手観音像は貴重と言われています。三体目は平安時代の作で国宝に指定されており、病を癒してくれる薬師如来立像です。

======薬師寺 金堂・西塔(10:40~11:40)=======

薬師寺は南都六宗の一つ法相宗の寺院で、飛鳥時代に建立された寺院です。薬師寺の建立には天武天皇のエピソードが残されています。

歴史ストーリー

第40代天皇 天武天皇

天武天皇は日本初となる内乱(39代天皇天智の子、大友皇子との争い)672年の〝壬申の乱〟で勝利をおさめて即位された人物です。天武天皇は即位後国を安定させるために、国を挙げて仏教を推進しています。天武天皇が礎をつくった〝国家仏教〟は、国が仏教を管轄し、仏教によって国家を安定させるというものです。天武天皇は信心深い面があり、神道や古事記・日本書紀の編纂にも力を入れました。

天武天皇は、聖徳太子と天智天皇の時代から進められていた〝天皇と仏教を中心とする国づくり〟を完成させます。

・

第41代天皇 持統天皇(天武天皇の皇后)

・

薬師寺は680年に天武天皇の命により、当時の都〝藤原京〟で建立が始まりました。建立の理由は天武天皇の皇后が病に倒れられ、その治癒を願い薬師如来を祀るために建立したとされています。

・

薬師如来は病気平癒を祈願される仏様で、病気治癒、健康長寿、安全祈願など、〝現世利益〟をもたらしてくれるとされています。日本では温泉が病気や怪我を癒す不思議な水として利用されていたので、温泉地を中心に薬師如来の信仰が盛んとなっています。なお、薬師如来は十二神将を従えており、医師が薬師如来なら、十二神将は救急隊員という関係性をもちます。

・

皇后はその願いがかない、病気から回復しました。しかし今度は天武天皇自身が病に倒れられ、崩御されました。そして天武天皇の後に皇后が即位されます。(第41代持統天皇)

・

持統天皇は未完成になっていた薬師寺を完成させます。薬師寺は後に平城京遷都の際に現在の場所へ移されました。なお、薬師寺は奈良時代の日本の四大寺とされています。

歴史ストーリー 玄奘三蔵の旅

薬師寺は法相宗、南都六宗で日本最古の仏教宗派のひとつです。始祖は玄奘三蔵で、インドから中国旅し経典を持ち帰った「西遊記」の玄奘三蔵法師のモデルとなった人物です。

玄奘三蔵法師(イメージ)

・

この当時唐は鎖国政策を取っており、国の出入りを禁止していました。そのため玄奘三蔵は密出国で旅にでて、灼熱の砂漠を越えて天竺(インド)にたどりつきます。天竺で教えを受け、今まで理解がおよばなかった多くの疑問について学び、経典を持ち帰ることで、中国の仏教を大きく発展させました。後に弟子により法相宗が開かれ、飛鳥時代に中国から日本へ遣唐使によって伝来し、多くの経典と教えを伝えました。

主な見どころ

金堂

薬師寺のように金堂を中心として左右に塔が立つ配置を〝薬師寺式伽藍配置〟と言われています。中央の金堂は荘厳できらびやかです。

本尊の薬師如来像は国宝に指定され、古代の金銅彫刻でここまで繊細に表現された仏像は貴重と言われ、建立に携わった天武天皇・持統天皇の強い願いと思いを伝えてくれます。

薬師如来像の台座は、ギリシャ由来の文様・ペルシャの文様が描かれており、中国の霊獣である四神(東=青龍・南=朱雀・西=白虎・北=玄武)が表現されています。これも白鳳時代の貴重な品で、国宝に指定されています。金堂では展示されている模型(レプリカ)を見る事ができます。※本物は像の装飾に隠れて見えなくなっています。

東塔

東塔は三重塔で、730年に建てられました。大きな屋根と小さな屋根が重なり、6重に見える特徴的な造りをしています。西塔は1981年の再建です。創建当初の華やかな色と金色の飾りが美しいです。薬師寺は火災や地震、戦火により多くの建物が焼失しました。しかし唯一現存している建物が東塔です。

玄奘三蔵院伽藍

玄奘三蔵の人徳を後世に伝えるために、1991年に建立されました。玄奘塔には、玄奘三蔵のご遺骨の一部が納められています。中には玄奘三蔵像と、平山郁夫画伯による7場面13枚、全長49mの大壁画が展示されています。玄奘三蔵の旅行記である大唐西域記を表していることから〝大唐西域壁画〟と名づけられました。

大唐西域壁画特別公開

年五4回程度、春・夏・秋・冬に期間限定で公開されています。

国宝の東塔の内部一般公開

2021年3月1日から翌年1月まで、国宝の東塔の内部一般公開が開催されます。約1300年前の創建以来初となります。

======法隆寺門前/昼食(12:10~13:00)========

正岡子規の1895年頃の俳句で「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」という有名な句があります。季語は柿で秋、大和名産の御所柿と考えられます。この句は法隆寺の門前の茶屋で一服しているときに鐘が鳴り、風情と秋を感じたという意味になります。

法隆寺の門前では柿に関するメニューが多いです。平宗 法隆寺店では柿の葉寿司のランチ、柿シロップのかき氷が人気です。正岡子規の気分になって一服してみてはいかがでしょうか。

下記画像 平宗 法隆寺店ホームページより引用 http://www.hiraso.jp/store/road/post-3.html

-2015-09-04-のコピー.jpg)

※写真の柿の葉寿司はお持ち帰り用です。

======法隆寺 金堂・五重塔・夢殿(13:00~14:30)======

奈良県斑鳩町・斑鳩町観光協会 法隆寺iセンター ホームページhttp://www4.kcn.ne.jp/~ikaru-i/

法隆寺は現存する世界最古の木造建築物群として、「法隆寺地域の仏教建造物」として日本初の世界遺産に認定されています。

歴史ストーリー

法隆寺の建立は日本に仏教を推奨した聖徳太子によるものです。

聖徳太子は仏教を推奨することで民の心を統一しようと考えました。しかし日本ではもともと神道が根付いていたので、異教の仏教の普及を反対されます。(天孫降臨からの大豪族物部氏等)

・

結果、同じく大豪族の蘇我氏と、聖徳太子の共同軍によって反対勢力の物部氏等を討ち果たすことになりました。その後、聖徳太子は中国の〝隋〟との遣隋使などで制度と文化を取り入れ、日本の官僚のために〝十七条の憲法と冠位十二階〟を制定し、天皇と仏教を中心とする統一国家を目指しました。

・

聖徳太子は仏教の布教を推進するために多くの寺院の建立を行います。607年頃とされる法隆寺の建立については、太子が601年に斑鳩宮という宮殿を建設しており、その宮殿内に父・用明天皇の病気回復を祈るための寺院を建立したことが始まりです。完成前に用明天皇は亡くなってしまわれますが、その後即位された推古天皇と太子によって完成されます。

・

法隆寺は聖徳太子が亡くなった後、670年に一度焼失したとされています。しかし、すぐに以前の姿のまま再建されました。

主な見どころ

現在世界最古の木造建築群とされるのが〝西院伽藍〟です。

金堂

西院伽藍の中心は金堂です。飛鳥時代の建物として国宝に指定されています。その建築の美しさが特徴的で、まず全体の形は整っており、均等で正方形に近い形をしています。これは境内の何処から眺めても良いようにと造られています。

法隆寺の本尊は〝釈迦三尊像〟です。飛鳥時代は仏教開祖の釈迦信仰が盛んで、この像は飛鳥時代の姿を残す日本最古の仏像と言えます。この像は622年に聖徳太子が病となった際、病が治る事を願って造られた聖徳太子の等身像といわれていることから、法隆寺は聖徳太子の菩提寺であると言われています。

日本最古の四天王像

金堂の四隅には四天王像が祀られており、日本で最古の四天王像と言われています。聖徳太子が大豪族の物部氏との戦いにおいて戦勝祈願を行っとされ、日本の四方の方角を守るとされています。

(四天王イメージ)

金堂東の間・西の間

金堂の東の間には薬師如来像があります。法隆寺の建立目的は用明天皇の病気平癒祈願であったため、薬師如来像がもともとの本尊だったと言われています。金堂のこれらの像は貴重な飛鳥時代のもので国宝に指定されています。なお、金堂西の間には阿弥陀如来像があります。これは鎌倉時代の建造と言われています。

エンタシスの柱

法隆寺は唐招提寺の金堂と同じく、〝エンタシスの柱〟が見どころです。古代ギリシャのパルテノン神殿などでも使われていた技術で、柱の真ん中を上下より膨らませることで、錯覚を起こし近くで見たときに柱がまっすぐに見えるという技法です。しかし、法隆寺の技法は柱を美しく見せるための日本独自の宮大工の知恵と工夫であると考えられています。

このような柱は金堂の後ろにある大講堂に続く回廊にも見られ、この回廊も飛鳥時代の建築で、〝法隆寺回廊〟として国宝に指定されています。

(大講堂)

五重塔

金堂の横の〝五重塔〟は釈迦の遺骨を納めるためにあります。この塔は日本最古の塔で、その内部に粘土や石膏(せっこう)を材料として作った像があります。釈迦の入滅や弥勒菩薩の説法など仏教世界を表現しています。その像の人間味あふれる表情が細やかで見事です。

釈迦涅槃像(釈迦が亡くなる場面を表した像)の釈迦の弟子たちの中に〝日本最古の阿修羅像〟が見られます。これらの像はすべて合わせて国宝に指定されています。

五重塔は残念ながら内部拝観はできませんので、国宝の涅槃像も塔の外から窓越しに覗くことしかできません。内部は暗いので光の加減によっては見えない場合もあります。

東院伽藍

739年頃に聖徳太子の冥福を祈るために造られたのが東院伽藍の夢殿です。

夢殿

西院伽藍を後にし、東大門をくぐると〝東院伽藍〟に入ります。ここは聖徳太子供養の伽藍として建立された、〝聖徳太子信仰の聖地〟とされています。

八角円堂の夢殿は本堂で、奈良時代の建築です。(鎌倉時代に大改修されています。)夢殿は国宝に指定されていますが、その内部は非公開とされています。

夢殿特別公開

年に二回春と秋に開催されることがあります。(不定期の為ホームページなどでご確認ください。)

特別公開では内部の本尊、〝観音菩薩立像〟が公開されます。この像は聖徳太子の姿を映した等身像とされています。絢爛な宝冠と左右対称の衣が美しいと評判です。仏像の中でも阿修羅像と並ぶ程の人気があります。

(この像は明治時代の1884年まで、布にまかれて安置されていたといわれています。)

==(京奈和自動車道)=巨椋IC=米原JCT=富山IC=富山市内(20:00着)