源氏と平氏の隆盛と衰退のドラマを巡る、京都の歴史旅

平安時代に〝源氏〟と〝平氏〟という武士の一族がいました。

この一族はそれぞれ清和源氏、桓武平氏と呼ばれ、それぞれが第56代清和天皇、第50代桓武天皇の血を引きながら、臣籍降下(皇族を離れ、臣下となること)により武家貴族(軍事で朝廷に勤める武士)となった一族でした。

名門としてそれぞれ活躍の時期を経て、様々な理由で争うようになります。最終的に〝源平合戦〟と呼ばれる東国から西国まで日本全土を巻き込んだ大戦によりその戦いは決着しました。今回は源氏と平氏の歴史の舞台を巡る、京都の旅をご紹介します。

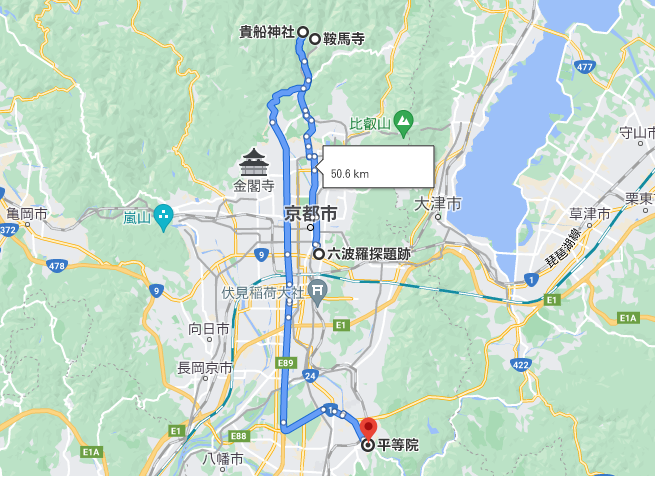

ルート:石清水八幡宮~三十三間堂~六波羅密寺~鞍馬寺~貴船神社~宇治平等院鳳凰堂

★下記の中部観光ブログをご一読いただくと、よりおもしろく旅を楽しめると思います。

10分で読める観光と歴史の繋がり 源氏一門 東北の大合戦その後に生まれた第二の都 奥州平泉、英雄 源義家と絶対権力者白河天皇の対立 /ゆかりの鶴岡八幡宮・岩清水八幡宮・中尊寺金色堂

10分で読める観光と歴史の繋がり 打倒平氏へ 最高の戦略家源頼朝、最強の戦術家源義経、源平合戦の果ての兄弟の争い/ ゆかりの京都 鞍馬寺、六波羅密寺、炎上する奈良 東大寺と興福寺

1日目スケジュール

富山市内(7:00)==富山IC==米原JCT=瀬田東JCT=久御山JCT==

====八幡東IC====岩清水八幡宮/参拝(11:30~12:40)====

======京都市内/昼食(13:15~14:15)===========

※ご希望があれば積翠園見学

‥‥‥‥蓮華王院 三十三間堂/参拝(14:30~15:30)========

==京都市内ホテル(15:45)・・六波羅密寺/参拝(16:00~17:00)

・・・・・・・・京都市内ホテル(17:15)

2日目スケジュール

京都市内ホテル(8:00発)==鞍馬寺駐車場(9:00)・・仁王門(9:05)・・・

・・・・・・・金堂(9:30~9:50)・・・霊峰殿(9:55~10:25)・・・・

・・・・・・由岐神社・義経供養塔・・・鞍馬寺駐車場(11:30)=======

=======貴船神社本宮参拝・貴船/昼食(11:45~13:45)=======

==上鳥羽IC==宇治西IC==宇治橋と宇治平等院鳳凰堂参拝(15:00~16:30)

====宇治東IC======富山IC=====富山駅(21:00着)

1日目アクセス

1日目

富山市内(7:00)=富山IC==米原JCT=瀬田東JCT=久御山JCT==

==八幡東IC==石清水八幡宮/参拝(11:30~12:40)====

ツアーのスタートは、源氏の氏神〝八幡大菩薩〟を祀る石清水八幡宮です。

石清水八幡宮は日本三大八幡宮の一社(宇佐神宮・鶴岡八幡宮・石清水八幡宮)であり、伊勢神宮に次ぐ国家第二の〝宗廟〟(祖先の霊を祀る社のこと)とされています。京都の裏鬼門の方角にある〝男山〟の山頂にあり、男山ケーブルが往復600円・15分毎に運行しています。

歴史ストーリー 奈良時代

石清水八幡宮に祀られる八幡大菩薩は、第15代応神天皇が神格化された神様です。西暦で言うと200年~300年頃とされ、この時代は異国との交流が始まり、農耕や鉄製の武器が進歩する〝技術革新〟を引き起こしました。応神天皇はこの行いと功績により神格化され、八幡大菩薩として崇められるようになったとされています。

・

・

769年に、仏教の最高指導者である道鏡(どうきょう=)が太政大臣禅師(政治の最高位)に任じられます。これは本来皇族がつく職でしたが、これは国家仏教(仏教により国家を護ること)の推進の影響によって、道鏡が第48代称徳天皇に信任されていたということです。

・

和気清麻呂像(千代田区)

・

さらに道鏡により国家簒奪事件(皇族以外のものが天皇の地位を得ようとした事件)が起こりました。しかし、貴族の和気清麻呂が皇室を護るべしとする八幡大菩薩の神託(神の意)を持ち帰った事で、皇室は護られました。これ以降八幡大菩薩は、伊勢神宮に祀られる〝天照大御神〟に次ぐ、〝皇室の守護神〟とされています。

歴史ストーリー 平安京遷都後

都が平安京となった後、古くから開けていた地〝九州の宇佐〟で起こった宇佐神宮(八幡神を祀る)から、京の都の裏鬼門にあたる〝男山〟に分霊を移され、860年より石清水八幡宮が〝国家守護(仏教で国家を護る事)〟の役を担うことになりました。

源義家

・

1046年頃、源氏の当主の家系の源義家(みなもとよしいえ)が、石清水八幡宮で元服の儀を行った事で、〝八幡太郎義家〟と名乗るようになりました。源氏の隆盛は、この石清水八幡宮での源義家の元服が始まりといえます。

・

源義家が東北豪族たちによって起された〝後三年の役〟という大乱を、卓越した騎射と戦術を用いて制圧し、大きく武名を上げた事で、八幡大菩薩は武運長久と出世運の後利益があるされ、多くの戦国武将たちが祈願に参るようになりました。

主な見どころ

本殿

石清水八幡宮は本殿が〝国宝〟に指定されています。評価として〝古代に成立した荘厳な社殿形式を保持しつつ、近世的な装飾を兼備した完成度の高い神社建築として高い価値を有している〟ということです。(現在の社殿は江戸時代に三代将軍徳川家光公が造り変えたものとなります。)

本殿は、内殿と外殿2棟の建物を前後に連結させて、一つの社殿とした壮大な規模をもちます。日本神社造り様式の一つとされる〝八幡造本殿〟として最古で最大規模とされています。

厄除け参り

石清水八幡宮は〝国家守護〟の役を担ったこともあり、全国屈指の〝厄除け参りの神社〟として有名です。平安時代の〝平将門の乱〟や、鎌倉時代の〝元寇〟など、重要な戦が起こるたびに朝廷から石清水八幡宮にご祈願の依頼があったとされています。また、武神・弓矢の神とされることから、祈祷を受け〝八幡御神矢〟を授与されるというのがならわしとされています。弓は大昔より邪悪な敵・魔をうち払うとされています。

ちなみに「厄年」とは、運気が下がり、災難や不幸が身に降りかかりやすい年のことです。私たちの祖先はその長い経験と知恵から「厄年」を見出し、〝転ばぬ先の杖〟として神様にその年の無事を過ごせるよう祈願する〝厄除け参り〟というならわしを生み出しました。

黄金の雨樋(あまどい)

石清水八幡宮は多くの戦国大名から信仰を集めました。

織田信長

なかでも織田信長が寄進した黄金の雨樋(あまどい)が有名です。通常見る事ができませんが、2月から12月までの間、11:00と14:00に行われるご祈祷と昇殿参拝に参加するか、春季や秋季の〝京都非公開文化財特別公開〟が行われる際に見学できる場合があります。

黄金の雨樋は、織田信長が男山の隣の山崎に滞在した際、石清水八幡宮の雨樋が傷んでいると聞き、自ら修理を命じたとされてます。そして長く永遠に使えるようにと、唐金(銅・錫)で鋳たものに、金箔を貼ったとされています。

信長塀

織田信長は〝信長塀〟(瓦と土を幾重にも重ね、鉄砲の銃撃や耐火性、耐久力に優れたとされる塀)の寄進し、本殿の改修等も行っていることから、石清水八幡宮は、織田信長(意外と信心深い一面があったとされる)に愛されていたようです。その他、豊臣秀吉・豊臣秀頼・徳川家光も社殿の改修を行っています。

楠木正成(くすのきまさしげ)の大楠

敷地内に鎌倉時代後期に後醍醐天皇を守るために戦った武士、楠木正成(くすのきまさしげ)が、必勝祈願参拝で奉納した〝大楠〟があります。これは天然記念物に指定される樹齢700年の巨木です。

=======京都市内/昼食(13:15~14:15)======

京都の中心地に入ってからは、まず平氏一門が栄華を築いた地、六波羅があった場所へ向かいます。

六波羅は平氏一門5,000人が住まった平氏の拠点で、北は四条通、南は七条通、西は鴨川、東は東大路通に囲まれて広大な敷地面積を有していました。

※六波羅には積翠園という平清盛の後継者、平宗盛の邸宅があった場所が現在も庭園として整備されています。京都フォーシーズンズホテルの敷地にある為、興味のある方はランチをとった後に見学すると良いと思います。

https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/

=====華王院 三十三間堂/参拝(14:30~15:30)======

昼食後は、平氏の繁栄のきっかけとなった、三十三間堂へ向かいます。

歴史ストーリー

八幡太郎 源義家が武家の棟梁としての地位を確立した頃は、平氏一門が迷していました。しかし源義家の死後、後継者の源義親が九州で反乱を起こし、さらに後を継いだ弟の源義忠が暗殺されるなど、不幸が続き、源氏一門は低迷していくことになります。

平清盛

・

代わりに武家の棟梁の地位に上ったのは平氏一門で、平忠盛(たいらのただもり)です。忠盛は経済感覚に優れ、瀬戸内海を使った中国・宋との日宋貿易を行うことで経済的優位を築きます。その潤沢な資金を使って出世し、その豊富な財力を子の平清盛(たいらのきよもり)に受け継がせました。

後白河法皇

1164年、この時代の最高権力者である後白河上皇が出家し、法皇となります。この時代は末法思想(釈迦なき後に、仏教の教えが廃れ、世が荒れるとした思想)が流行った時代で、多くの皇族や貴族は、死後極楽浄土に行く事ができないことを恐れていました。後白河法皇もその一人です。

・

平清盛は後白河法皇の為に、御所敷地内に〝お堂と仏像〟を寄進します。これが蓮華王院、通称〝三十三間堂〟です。清盛は三十三間堂の大規模なお堂の内部に1001体もの観音像を作らせました。これは後白河法皇が〝極楽浄土〟を願うことを目的として作られたとされています。

・

これだけの規模のものを自らの財で作ることができた平清盛の力は、平氏の時代の到来を世に示すことになりました。平清盛は度々起こった反乱を平定した軍功と、蓮華王院三十三間堂の寄進の功績により、武士としては初の太政大臣(政治の最高職)に任じられたのです。

主な見どころ

三十三間堂

蓮華王院三十三間堂の見どころは〝国宝〟に指定されてるお堂です。このお堂内は柱と柱の間が〝33〟もあり、南北120mもの長大な長さを誇る横の長さ日本一の木造建築です。建物に33の柱の間があることから通称を〝三十三間堂〟と呼ばれるようになりました。

この時代は高さのある建造物が多く建造されましたが、地震や火災で多くは消失していました。三十三間堂は工夫を凝らし、天井の梁を二重にして地震の揺れを予測した組み方をすることで、揺れ動くようにし、動力を逃がすという免振工法がとられました。

平清盛は宮島の厳島神社の社殿でも同じように波の力を逃がし、水没を防ぐ建築工法を取り入れていることから、建築技術に関して非常に先進的な考えを持っていたようです。

通し矢

長い本堂を使用した〝通し矢〟という催しが桃山時代から行われ、軒下の廊下の南端から北端の的まで120mの距離を矢で射通していたといいます。実力のない者は当然矢が届かず、成功させることは名誉であったといいます。現代でも1月15日に晴れ着姿の新成人による大的大会がおこなれており、京都の風物詩となっています。

国宝・千手観音坐像

堂内に建物と同じく〝国宝〟に指定されている〝千手観音座像〟があります。鎌倉時代後期の代表的作品で、42本の手のうちの合掌する2本の他、40本の手に法具を持ち、その法具は25の法力を持つため、〝40手×25で1000の願い〟を叶えると言われています。

さらに千手観音座像の左右にはそれぞれ500体ずつの観音立像が並んでおり、50体×10列で左右均等に配置されています。さながら仏像の森の様で、三十三間堂にしかない特徴となっています。

これらの観音立像にはそれぞれに名前があり表情も違うという事で、よく探すと自分に似た顔や表情があると言われています。左右均等に並ぶ観音立像は整然と美しく、眺めているうちに心が落ち着いてくると言われてます。(現在の立像のうち、創建当時に作られた像は124体のみとされています。)

二十八部衆の像

観音立像の前には、千手観音に従い仏界を守護する〝二十八部衆の像〟が配置されています。二十八部衆の像は四天王・帝釈天・梵天・仁王・阿修羅他合計28体の像です。元々は古代インドのバラモン教やゾロアスター教の神で、後に〝天部〟として仏教に取り込まれ、帰属したものたちです。

その中でも阿修羅像は、有名な興福寺の少年の様なおだやかな顔の像とイメージが異なり、〝悪神〟として暴れまわり、帝釈天と争っていた頃をほうふつとさせる、とても激しい顔をしています。まさに戦いの神らしい像です。

風神・雷神像

二十八部衆と並んで、風神・雷神の像があります。これらも鎌倉時代の彫刻の傑作です。風神・雷神は、自然現象を神格化した古代インドの神様です。

三十三間堂では、これほどの規模のお堂と仏像を、国家のお金ではなく平氏一門の資金で建造したという、この当時平清盛が持っていた〝力〟を感じていただければと思います。

==京都市内ホテル(15:45)・・六波羅密寺/参拝(16:00~17:00)

ここで一旦ホテルへ入ります。ホテルから歩いて六波羅蜜寺へ向かいましょう。

※六波羅蜜寺には駐車場がありません。近隣のコインパーキングも込み合う傾向にあります。

六波羅蜜寺は963年(応和3)に念仏の祖・空也上人が開いた真言宗智山派の古刹です。西国三十三ヵ所第17番札所で、本堂は、南北朝時代の再建で重要文化財指定。

歴史ストーリー 空也上人による創建

六波羅蜜寺は951年に天台宗 空也上人によって開設されています。 空也上人は浄土宗や浄土真宗ができる前から、南無阿弥陀仏を唱えれば極楽浄土に行けるという信仰を広めた〝念仏の始〟〟とされています。

・

この時代は〝末法思想〟が囁かれ、貴族を中心に死後は地獄に落ちるのではないかと噂され、不安が世の中に広まっていました。

・

空也上人は若い頃、社会貢献として様々な地域で、道や水等のインフラ整備を行いました。慈悲深い空也上人は、素性が不明であることから皇族の出身だとする噂もあり、民から絶大な人気があったとされています。

歴史ストーリー 平氏の隆盛

平清盛は1172年に娘の〝徳子〟を高倉天皇に嫁がせます。かつての藤原道長による摂関政治の様に、天皇との婚姻によって平氏の権力を増大させていきます。

・

この時〝平氏一門の隆盛〟が極まったと言えます。この頃平氏の平時忠が言ったとされる〝平氏にあらずんば人にあらず〟(平氏一門でない者は出世できない者という意味)もこの頃に発せられたとされています。

・

六波羅には平氏一門約5,000人が住まわっていたとされています。さらにここには六波羅館という平氏の軍事拠点がありました。そして平氏一門の庇護によって、六波羅蜜寺は北は四条通、南は七条通、西は鴨川、東は東大路通に囲まれる広大な寺域となりました。平氏一門の栄華の象徴となる寺院といえます。

・

平氏の悪行と衰退

この頃平清盛は独断で京から福原へ遷都を行い、その横暴に対して反旗を翻した滋賀の三井寺や、奈良の興福寺・東大寺を焼き討ちにし、全焼させるなどの悪行を行いました。この行ないに対し、後白河法皇や高倉上皇、摂関家の藤原氏らは大変心を痛められたようです。そして世間では平氏に対する反感が募っていました。

・

そして平清盛が熱病で倒れ亡くなった後、源氏の一族、木曽義仲が京へ侵攻し平氏を打ち破り、栄華を誇った六波羅蜜寺は、平氏の都落ちと共に本堂を残してすべて焼けてしまいました。

・

鎌倉幕府将軍 源頼朝

・

後に六波羅蜜寺は、鎌倉幕府を設立した源頼朝によって復興されましたが、度々戦火により焼失と復興が繰り返されることになります。(現在の本堂は1363年南北朝時代のもので、1969年に開創1,000年を記念して解体修理が行われました。)

・

なお六波羅は、頼朝の指示により京都守護職として京の警備を行う地となり、さらに後に北条氏によって、六波羅探題という鎌倉幕府の出先機関が設置され、京都の守護を担う地となりました。

主な見どころ

十一面観音立像

六波羅蜜寺の本尊は、〝国宝の十一面観音立像〟ですが、残念ながら通常公開はしていません。十一面観音立像は京で疫病が流行した時に、空也上人が自ら彫ったとされ、その完成後に、疫病がおさまったとされています。像はその後に創建された六波羅蜜寺に安置されたと言われています。(境内に複製の像が設置されています。)

空也上人が存命の頃に寺院の池に龍が住み、悪さをしていましたが、空也上人が諭して改心させ、以後寺の護り龍となったとされています。そのため12年に一度、辰年に〝本尊が御開帳〟されます。

宝物館 重要文化財 空也上人立像

六波羅蜜寺の宝物館には、歴史の教科書にも登場する鎌倉時代作の〝重要文化財 空也上人立像〟があります。京の都で念仏を唱えながら歩いた姿の像で、鹿の角の杖(山で修業時代に可愛がっていた鹿が死んだ後、それを哀れんで自分の杖に角をつけたとされています。)首には鐘を下げ、それを鳴らしながら念仏を唱えて歩いたとされています。

・

特徴的なのが、〝六体の仏像が空也上人の口から飛び出していること〟です。これは空也上人が〝南無阿弥陀仏〟を唱えた際に、その言葉が〝阿弥陀仏〟になったという伝説を表しています。

宝物館 重要文化財 平清盛座像

もう一つ有名な像が、〝重要文化財 平清盛座像〟です。経典を手にした清盛は、平家物語で語られる政治家としてではなく、気品ある仏者の姿となっています。これは平氏一門の武運長久を祈願する姿とされています。

その他に薬師如来像や四天王像等、平安時代の作で重要文化財で度重なる戦火を逃れた貴重な名宝があります。平安時代末期から鎌倉時代にかけて活動した天才仏師・運慶(うんけい)作の地蔵菩薩座像は、鎌倉時代の作ですっきりと美しい顔だちの像です。

六波羅蜜寺の宝物館は、平安・鎌倉時代の仏像の宝庫と言えます。なお、六波羅蜜寺の境内には平清盛公の塚があります。

・・・・・・・・京都市内ホテル(17:15)

宿泊は六波羅蜜寺付近、かつての平氏の邸宅があった地での宿泊をおすすめします。

おすすめの2件の旅館は六波羅蜜寺や義経と弁慶で有名な五条大橋にも歩いて5分です。どちらも料理自慢の宿ですが、素泊まりにして先斗町への食べ歩きも可能です。

おすすめホテル①山茂登旅館

料理自慢の純和風旅館 京野菜を中心とした会席料理や牛すき焼きなど食プランの選択も可能です。町屋風の和室は6畳から10畳まで。小規模ですが中浴場もあります。

下記写真:山茂登旅館 ホームページより引用 https://www.yamamotoryokan.com/

2日目アクセス

旅館(8:00)==鞍馬寺駐車場(9:00)・・仁王門(9:05)・・

朝早めに出発して道路が混む前に鞍馬寺へ向かいます。鞍馬寺はケーブルカーがありますが、途中の参道にも見どころが多いため、なるべく歩いて参道を上がりましょう。

鞍馬寺

鞍馬弘教総本山。770年から千二百余年の歴史をもつ鞍馬寺は、源義経と天狗をめぐるパワースポットとされる霊山です。

歴史ストーリー 鞍馬寺の起こり

鞍馬寺の歴史は奈良時代末期の770年、 遣唐使船で日本に訪れ、唐招提寺を開いた唐の高僧、鑑真和上の弟子・鑑禎上人から始まっています。

・

ある時、鑑禎上人の夢の中に神仏が現れて京の北の鞍馬山に導かれました。そこで鬼女に襲われたところ、北方の守護者・毘沙門天(びしゃもんてん)に助けられたと言います。そこで鑑禎上人は鞍馬山に毘沙門天を祀り、僧たちの山林修行の場を設けたと言われています。

北方の守護者・毘沙門天

・

794年に桓武天皇が平安京遷都を行った際に鞍馬寺の伽藍(寺院の建物)が整えられ、京の都の北方の守護を任じられたといいます。平安時代になると鞍馬山は霊山とされ、白河上皇や藤原氏など皇族や貴族の参詣が相次ぎました。

・

鞍馬弘教の鞍馬寺は元々、奈良時代の鑑禎上人の律宗(南都六宗)から始まり、平安時代には真言宗、そして後に天台宗の影響を受けています。さらに鞍馬山には、神代以前からの古神道や陰陽道、修験道等の山岳宗教の要素も含まれています。このように宗派に捉われない懐の深さが、鞍馬寺の宗教伝統となっています。

・

しかし、昭和22年このような多様な信仰の歴史を統一して〝鞍馬弘教〟と名付け、昭和24年、鞍馬寺は鞍馬弘教の総本山となりました。

主な見どころ

仁王門

鞍馬寺の入り口にある仁王門(山門)は1891年に焼失し、1911年の再建です。しかし左側の扉だけは、1182年頃の物とされています。両側に立つ仁王尊像は 鎌倉時代の天才彫刻家 運慶の長男、湛慶(たんけい)作の仁王尊像です。

・・・金堂(9:30~9:50)・・・霊峰殿(9:55~10:25)・・・

主な見どころ

本殿金堂

本殿金堂の本尊は残念ながら〝秘仏〟とされていて、60年に一度の公開とされています。鞍馬寺の本尊は〝尊天〟と呼ばれる宇宙の大霊とされていて、毘沙門天(光)・千手観音(愛)・護法魔王尊(力)の3人の仏様を合わせたものとされています。

世のあらゆるすべてのものは、尊天(宇宙エネルギー)がはっきりと形を表したものという考えかたとされています。

パワースポット六芒星

本殿前の石畳に描かれた〝六芒星〟は、尊天(宇宙エネルギー)の波動が広がる〝星曼荼羅〟です。宇宙と一体になれるという屈指のパワースポットですが、尊天を象徴する真ん中の△は踏んではいけないということです。

本殿には狛犬ならぬ「阿吽(あうん)」の虎があります。本尊の毘沙門天のお使いとされる神獣で、口を開いた阿形(あぎょう)と閉じた吽形(うんぎょう)で対になっています。(この像は昭和26年につくられたものです。)

鞍馬山博物館(霊宝殿)

本殿から5分程度奥へ進んだところに鞍馬山博物館(霊宝殿)があります。1階は自然科学についての展示、2階は寺所有の宝物を展示しています。

鞍馬山は山全体が自然ミュージアムとして考えられていて、岩盤が固く木の根が地表に出てくる木の根道や、人の手が加わっていない自然林などの独特な自然景観が特徴的です。

特異な地質と特有の気候によって約千種類もの植物が茂るとされ、1階の展示はそのような鞍馬山の自然について紹介しています。

2階・3階は鞍馬寺が所有する寺宝を展示しています。代表的なのは平安時代作の国宝指定 毘沙門天三像です。左手を額に当て、京の方角を見張るようににらみつけた目が特徴的で、このようなポーズは鞍馬寺の毘沙門天のみです。毘沙門天像の両脇の像は平安時代の作で、吉祥天(毘沙門天の奥さん)と善膩師童子(毘沙門天の5人の子供のうちの一人)です。

鞍馬寺は古くからの有力寺社という事もあり、多くの古文書が残されています。戦いの神である毘沙門天への戦勝祈願に対するお礼状が多いようで、朝鮮の役の際の豊臣秀吉や徳川家康のもの等が残されています。

源氏と鞍馬山

鞍馬山博物館には源氏の英雄・源義経に関する展示があります。義経のものとされる鎌倉時代の兜や太刀の展示、江戸時代のものとされる牛若丸と天狗を描いた絵馬、義経出陣図などが展示されています。

歴史ストーリー 源氏の没落①

平氏が反映している時代、一時期衰退して低迷していた源氏一門ですが、源氏の当主の源義朝(頼朝の父)は、都の貴族同士(藤原氏)の政治争いに巻き込まれ、平清盛と戦い敗北し、亡命の最中に亡くなります。

・

源氏の後継者である源頼朝(みなもとよりとも)は、庇護してくれる貴族からの助命嘆願等もあり、一命をとりとめ伊豆へ流罪となります。

頼朝は伊豆で過ごし、1180年に平氏から命を狙われたことをきっかけに、決起します。

・

源頼朝(若い時代)

歴史ストーリー 源氏の没落②

そしてもう一人の源氏の英雄となる牛若丸(後の源義経)は、源頼朝が流罪になった時、まだ年端も行かぬ年齢であったため、後に出家することを条件に命を助けられました。そして牛若丸が7歳になった頃〝鞍馬寺〟へ送られました。

幼少時の牛若丸

・

鞍馬寺は京都の北の果て、世間から隔離される修行の場所でした。牛若丸はそこで僧となるための修行をして過ごします。しかしある時、自分を庇護してくれていると思っていた、平清盛が実は父の仇で、自分が源氏の嫡流であること、そして兄の頼朝が伊豆にいること等を知ってしまいます。それからの牛若丸は、打倒平氏を胸に秘め、兵法修行を始めます。

・

鞍馬山は〝天狗発祥の地〟とされていました。鞍馬の大天狗は牛若丸の境遇を知り哀れんで、平氏をうちやぶるための兵法を授けたとされています。

・

また、牛若丸は鞍馬山にある兵法書・六韜(りくとう=中国の兵法書)を読み、鞍馬の山の奥僧正ケ谷の根の木の根道で修業に明け暮れたとされています。

1174年16歳となった牛若丸は鞍馬寺を脱出します。目指した先は奥州藤原氏が治める東北でした。義経は道中滋賀県竜王町で元服して源義経と名乗ります。その地は現在〝元服池〟と呼ばれています。

・

源義経

・

奥州藤原氏とは、源氏の英雄源義家の東北の乱〝後三年の役〟の時に共に戦った間柄で、当主 藤原秀衡(ふじわらひでひら)は、源氏に対して強い恩を感じていたとされています。義経は奥州藤原氏の庇護のもと、しばらくの時を過ごした後、1180年に伊豆で決起した兄、源頼朝のもとへ向かいました。

・

源頼朝は東国の富士川の合戦で平氏軍を打ち破り、義経はその合戦後に頼朝との合流を果たしました。

木の根道

下山の前に健脚で時間に余裕がある方は、源義経が武芸の修行したとされる〝木の根道〟まで足をのばしてみましょう。

地盤が固い地面から木の根が飛び出している特異な地形で、ここでの修行によって義経は〝八艘飛び〟(身軽にとびはねる)を身に着けたとされています。義経は〝八艘飛び〟によって、壇ノ浦の海戦で平氏軍の突撃を、船上でひらりひらりとかわし、飛び去ったとされています。

・・・由岐神社・義経供養塔・・・鞍馬寺駐車場(11:30)===

山を下る途中に忘れずに立ち寄りたいのは、由岐神社と義経公供養塔です。

由岐神社は〝皇室の守り神〟としてもともとは皇居内にある神社でしたが、平安時代に災いが続いたため京の都の天下泰平を願い、京の鬼門の地・鞍馬山へ遷宮(神社の本殿を造営し移すこと)されました。その時のかがり火や松明を持つ人々の行列を再現したのが、日本三大火祭〝鞍馬の火祭〟です。

主な見どころ

由岐神社本殿

由岐神社の本殿には五穀豊穣の神 大己貴命(大国主命)、医薬の祖神の少彦名命がお祀りされています。この二神は古事記の〝大国主の国づくり〟に登場し、出雲を中心に日本国の基礎〝葦原中国〟を作り、それを天照大神に譲られたとされている神様です。

〝二神〟は人々に農業や医術を教えて生活や社会を作ったとされ、事業の守護神・商売繁昌の神様、また縁結びの神様としての御神徳があります。

天然記念物 大杉さん

境内の重要文化財に、子供を抱いている非常に珍しい狛犬があり、孫繁栄子授・安産の神様とされています。またご神木の樹齢800年・樹高53mの巨木がありこれは京都市の天然記念物です。一心に願えば願いが叶うとされ、古くから『大杉さん』として親しまれています。

重要文化財 拝殿

豊臣秀頼による再建(1607年)の拝殿は、通り抜けができる割拝殿(建物の真ん中に通路があるもの) という珍しい形式で、桃山時代の代表的建造物として、国の重要文化財に指定されています。由岐神社の場合は中央の通路が階段になっているという点も珍しいです。

ちなみに拝殿とは、神さまがいらっしゃる本殿の前にして人が拝む場所で、一般的に賽銭箱や鈴がある場所です。一般的な神社は拝殿の後ろに本殿(神様がいらっしゃるところ)があります。割拝殿は真ん中に通路があるため、まっすぐ通り抜けることができます。(なお、本殿のない神社や本殿と拝殿が一体となっている神社もあります。)

源義経公供養塔

由岐神社の側には源義経公供養塔があります。ここは義経が預けられた東光坊阿闍梨(とうこうぼうあじゃり)の僧坊跡です。(僧が暮らすところ)

11歳になった義経は東光坊の僧房で、僧になるための修行に明け暮れていました。塔自体は昭和に建てられたもので、義経が奥州で最期を遂げた時にその魂は、鞍馬山に戻ってきたとされています。

===貴船神社本宮参拝・貴船/昼食(11:45~13:45)===

貴船神社は源義経と縁のある訳ではありませんが、鞍馬山でぜひ立ち寄りたいスポットです。

貴船神社(本宮)は水神の高龗神(たかおかみのかみ)を祀ります。古事記では、伊那梛野命・伊弉冉野命(いざなぎのみこと・いざなみのみこと)が産んだ火の神、火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)から生まれたのが、水の神高龗神ということになっています。

これは火は人間にとって便利なものですが、使い方を誤ると災いを招く、荒ぶる火を鎮めるために、火の神から水の神が誕生したという事です。また高龗神は、降雨と止雨を司る龍神であるとされています。水は命の源であり、その水源の神という事です。

貴船神社の創建時期は不明ですが、約1600年前という説があり、極めて古いとされています。歴代の朝廷からの信仰は厚く、日照りや長雨の時には雨ごいや雨止み、疫病の流行時には厄除けを祈願されたと言われています。

貴船神社の後利益は、諸願成就(願いがかなうこと)であることから、鞍馬山で修業をしていた源義経も山を越え、お参りにきたのではないかと考えられます。

主な見どころ

貴船神社本宮

貴船神社は本宮・結社・奥宮の三社からなります。まず一番手前の本宮は、初めに造られた社(現在奥社)が、1055年に洪水で流された時に移されたものです。平成に入り全てを一新し、立て替えられました。

社殿の前の石垣からは御神水が流れています。その水に浮かべるて浮かぶ「水占みくじ」が有名です。また、お守りでは縁結びの「むすび守文型」や、生命の源、気力を上げる、水のしずく型の「水まもり」などが人気です。

また、貴船神社は〝絵馬〟発祥の地として知られています。貴船神社では古来より晴れを願うときには白馬、雨を願うときには黒馬が奉納されて祈祷が行われていました。神様は神馬に乗るとされていて、神事では馬を奉納することが習わしだったようです。

貴船神社の本宮には白黒二体の神馬の像が祀られており、御神霊が込められているとされています。

しかし平安時代に「板立馬」という木馬を簡略化したものを治めるようになりました。板立馬をさらに簡略化したのが、現在の絵馬ということになります。

天津磐境

本宮には重森三玲氏作の石庭があります。昭和40年に造られた「天津磐境」(あまついわさか)です。貴船川から産出された緑色や紫色をした美しい岩を使用し、庭石、盆栽石の名石とされ貴重なものとされています。

庭全体は船の形になっており、初代天皇の神武天皇の母、玉依姫命が水源の地を求めて黄色の船で訪れたという伝承を再現しています。

時間に余裕があればさらに二社、結社・奥社まで行ってみましょう。

結社(ゆいのやしろ)

結社は縁結びで有名で、磐長姫命(いわながひめのみこと)を祀ります。本宮と奥宮の中間に位置することから、中宮(なかみや)とも呼ばれる結社。

社の脇でおみくじがくくりつけられている場所は、〝結び処〟です。願い事を書いた結び文を結び処へ結べば、願いが叶うと伝えられています。

歴史ストーリー 結社と縁結び

古事記によると初代神武天皇の曽祖父(ひいじいさん)にあたる瓊々杵命(ににぎのみこと)が、木花開耶姫(このはなさくやひめ)に結婚を申し出たところ、父の〝大山津見神(おおやまつみのかみ)〟が、姉の磐長姫命と二人〝姉妹〟で嫁がせようと言ったとされています。

・

しかし瓊々杵命は、木花開耶姫だけを望まれました。磐長姫命はそれを悲しみ山に入り、それから人々に〝良縁〟を授けるようになったと言われています。

・

なお、父である大山津見神は、磐長姫命に〝この結婚が岩のように永遠のものとなるように〟という祈りを込めていたとされています。

奥宮

奥宮は貴船神社創建の地で、元々の本宮で、森に囲まれた神聖な地です。

社の下には大きな龍穴(りゅうけつ)があると言われ(直接見る事はできません)、陰陽道や風水で繁栄する土地とされています。貴船神社の龍穴は〝日本三大龍穴〟のひとつとされるパワースポットです。

回る順番は昔からの習わしで、本宮→奥宮→結社の順が良いとされています。また、本宮から奥宮までの道は、貴船川沿いのすがすがしい清流が流れ、途中には茶屋や食事施設等が多くあります。本宮から結社までは約500m、奥社までは約1㎞くらいです。

貴船神社のお参りがすんだ後の昼食は、貴船川沿いの茶屋や食事施設をご利用ください。

もし時間に余裕があるなら、貴船川の涼しげな清流を感じることができる〝川床料理〟(5月頃~9月頃)をおすすめします。

(時期や天候よっては肌寒い時、むし暑い時もありますので、注意が必要です。)

川床では季節ごとに鮎や鯉、鰻、アマゴ等の川魚、海の鱧(はも)、秋には山の松茸、湯豆腐などを季節ごとの様々な会席料理をお楽しみただけます。

貴船神社本宮に一番近いお店、大正10年創業の貴船喜らくです。http://www.kibune-kiraku.jp/

お時間に余裕があれば、納涼川床料理の会席料理をお楽しみください。(湯豆腐やお手軽な御膳もあります。)

貴船神社本宮から約500m奥へ進んだところにある、奥貴船兵衛 https://hyoue.com/#ContBox01

こちらは先代の貴船神社の神主〝兵衛〟が、参拝こられる方々に山菜や川魚の料理をふるまったのが始また料理旅館です。

※昼の川床会席料理は11,000円からです。

また、カフェ営業も行っており、日替わりのスイーツや抹茶・コーヒー、カフェラテをいただくことができます。

=上鳥羽IC=宇治西IC=宇治橋と宇治平等院鳳凰堂参拝(15:00~16:30)

宇治平等院

宇治は平安時代に京の貴族たちの別荘が多く立てられた地で、平等院も、もともとは京の大政治家〝藤原道長〟の別荘でした。道長の死後、息子の藤原頼道が御堂に改築したとされています。現在の華美な建物は、極楽浄土をイメージしたとされています。

写真:京都フリー写真素材集

歴史ストーリー

富士川の合戦の後、福原遷都を断念して京に戻った平清盛は、とうとう病に倒れ亡くなってしまいます。遷都や戦による過労が病の一因であったとされています。清盛という巨星が亡くなった後の平氏の栄華は長く続きませんでした。

・

1183年 平氏一門の軍勢を討ち破ったのが、信濃の源氏一門、木曽義仲でした。北陸・加賀の戦いで平氏軍を破り、京へ上洛を果たし、平氏一門は六波羅館と平氏家人の邸に火をかけて、京から西国へと都落ちしていくことになりました。

・

・

木曽義仲は頼朝の父、源義朝の弟の子です。父の死後、義仲は信濃木曽の地に入ったことで〝木曽〟の名を名乗っていました。京に上洛した木曽義仲が後白河法皇に認められた事によって、源氏一門のパワーバランスが崩れ、源氏の当主の源頼朝は焦りを感じます。

・

一方で平氏追討に出た木曽義仲は、水上戦で平氏軍に敗北を喫して京へ戻ってきました。その後義仲は皇室への内政干渉を行いったこと、そして義仲の軍が民へ乱暴狼藉や略奪を行ったことで、後白河法皇に見放されてしまいます。

・

これを機に源頼朝は弟の源義経を将軍に任じて京へ軍勢を向かわせます。皮肉にも義経の合戦の初陣は、あれほど願っていた平氏ではなく、同じ源氏一門となってしまいました。

歴史ストーリー 宇治川の合戦

そして両軍は宇治川をはさみ激突することになります。木曽義仲はこの時わずか1000騎程です。後白河法皇に見放されたために小勢となっていました。これに対し義経軍は数万という圧倒的戦力差でした。

・

・

義経軍は勇猛果敢に急流の宇治川を馬で渡り切って急襲し、義仲軍は敗走します。義仲は、近江のあたりで源氏軍の三浦氏(伊豆の豪族)によって討ちとられました。

源義経は京へ入り、すみやかに後白河法皇を救出しました。この功によって義経は京で英雄とされるようになりました。

・

宇治川は京の手前の最後の関門の様なもので、多くの戦いが起こっています。1180年に摂津源氏が反乱を起こして平氏の軍と戦い、敗れています。この時摂津源氏源頼政は、平等院に立てこもったとされています。

・

さらに先の時代でも足利尊氏が関東から京へ攻め上った際、京を守る朝廷の軍と宇治川で激突しています。この時に平等院の建物は、鳳凰堂を残してすべて焼けてしまったと言います。

平等院 主な見どころ

鳳凰堂

平等院鳳凰堂は平安時代の華やかな建築美を残す貴重な遺構として、世界遺産に認定されています。元々の名は〝阿弥陀堂〟というその名前の通り、阿弥陀様を祀り、極楽浄土を願うための御堂でした。

特徴として池の中の島に造られていることで、まるで極楽の池に浮かぶ宮殿の様に見えます。正面から見ると鳳凰が翼を広げているように見える事、屋根の上に対となる黄金の鳳凰が設置されていることなどから、江戸時代の頃より〝鳳凰堂〟と呼ばれるようになりました。

鳳凰堂は10円玉に描かれていることでなじみ深い建物です。昭和26年の頃の10円玉は日本の最高額硬貨で、これが刻印された鳳凰堂は日本を代表する文化財であったとされています。

鳳凰堂はデザイン重視の建築と言われています。平等院の左右〝翼廊〟という回廊は鳳凰の羽をイメージしたものですが、実は本堂と繋がっていない上に、そもそも歩ける構造になっていません。翼廊の柱が高いため軽やかに見えますが、実は構造的には不安定です。

さらに手すりの様に見える部分があるのに窓はない等、鳳凰堂はまったく実用的ではないデザイン重視の建築となっています。また、屋根には〝魔よけの鬼瓦〟が多く設置されています。その中にとても珍しい仏法を守護するとされる龍の頭の瓦もあります。

回遊式庭園

鳳凰堂の周りはぐるっと周遊できる回遊式庭園になっており、正面からも後方からも眺めることができます。

鳳凰堂内部見学

内部には本尊の阿弥陀如来座像があり、藤原氏御用達の仏師の作で、国宝に指定されています。阿弥陀如来像の上には金やガラス玉、鏡、螺鈿(らでん)などで煌びやかに装飾されています。太陽の光が池に反射して、装飾が阿弥陀堂をキラキラと照らしています。

平等院は〝光のお寺〟と言われています。これは光が全ての人を等しく照らすのと同じく、 仏の救済が全ての人に平等であるということを意味しているということです。そのためお寺の名前に〝平等〟という言葉が使われているようです。

鳳凰堂内部は入れる時間が決まっており、〝時間指定の内部拝観券〟を買わなければいけません。拝観時間は20分に一度で、人数制限があります。

黄金の鳳凰

屋根の上には二体で対となる黄金の鳳凰が設置されています。現在の鳳凰は二代目ですが、初代の鳳凰像は国宝に指定され、宝物館(鳳翔館)に展示されています。初代鳳凰像は平安時代の木彫りの作で、福沢諭吉がデザインされている一万円札にも描かれています。

写真:京都フリー写真素材集

鳳翔館

平等院のもう一つの目玉となる鳳翔館は、数多くの国宝が展示される贅沢なミュージアムです。鳳翔館は平等院の雰囲気を損なわない様に、地下ミュージアムとなっています。中でもおすすめは日本三名鐘の一つで国宝に指定されている〝梵鐘〟です。これは平安時代に造られたもので、獅子、唐草、宝相華、天女、龍などの装飾が描かれ、美しさ日本一と言われています。

(現在の平等院の鐘楼には二代目の梵鐘が設置されています。)

次に雲の上に乗った仏様、〝雲中供養菩薩像〟はミュージアムの目玉の一つで国宝に指定されています。

ミュージアムには26体の像が宙に浮いたように展示され、光(照明)の加減などが工夫されたおかげで荘厳な雰囲気を漂います。

一体一体作者が違うようで、鳳凰堂の阿弥陀像を制作した仏師の監修により、弟子たちの手で造られたとされています。それぞれの像に特徴があり、楽器を持つもの、法具を持つもの、舞を踊るもの等とても個性的です。

最後に重要文化財の十一面観音像です。元々は境内にある観音堂の本尊でした。平安時代後期の作とされ、優しい顔をした漢音様です。

観音堂

境内にひっそりと建つ観音堂は、戦火で焼失した後に鎌倉時代に再建されたもので重要文化財とされています。簡素でありながら格式の高さを感じます。(現在内部非公開で、本尊の十一面観音立像はミュージアムに展示されています。)

同じく境内に重要文化財の養林庵書院がありますが、こちらも非公開となっています。桃山時代の1601年、豊臣秀吉の居城であった伏見城から移築されたとされる建物です。内部は書院、仏間、茶室という三つの要素を持ち、細川忠興(ほそかわ ただおき)の作といわれる洗練された枯山水庭園があるとされています。

平等院参道

平等院の参道には抹茶やスイーツをいただける茶屋などが多くあるので、時間があればゆっくり過ごしたいところです。

====宇治東IC======富山IC=====富山駅(21:00着)

大変あわただしい行程となりますが、これで1泊2日の行程終了です。本ツアーは2泊とれると余裕をもって回ることができます。

終わりに・・

源義経は直接平清盛を討つことはできませんでした。しかしその後、生田で(神戸・六甲山あたり)一の谷合戦に参戦して、急な崖を馬で降り平氏軍を奇襲で打ち破ります。この戦は〝鵯越えの逆落とし〟と呼ばれるようになります。

続いて四国の屋島の戦い(現在の高松市)では、地元の官人や豪族たちの協力を得て、平氏の西国の拠点をあっという間に陥落させています。最後に壇ノ浦(現在の山口県下関)の合戦の海上戦で勝利を治め、悲願の平氏打倒を果たすことになりました。

山口県下関の壇ノ浦

しかし最後は兄の源頼朝と敵対し、奥州藤原氏の裏切りで東北の地で亡くなりました。そのため義経は〝悲運の英雄〟として後世まで高い人気を得ることになります。