7月22日(木)地域の伝統文化の持続可能を考える紙芝居パフォーマンスへの支援

![]()

![]()

SDGs目標4 質の高い教育をみんなに (持続可能な地域づくりのために、地域の文化を伝えることで愛着の心を育む)

ターゲット4.7

2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。

SDGs目標11 住み続けられるまちづくりを (人口減少への対策として、地域の支え合いを推進する)

ターゲット11.3

2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。

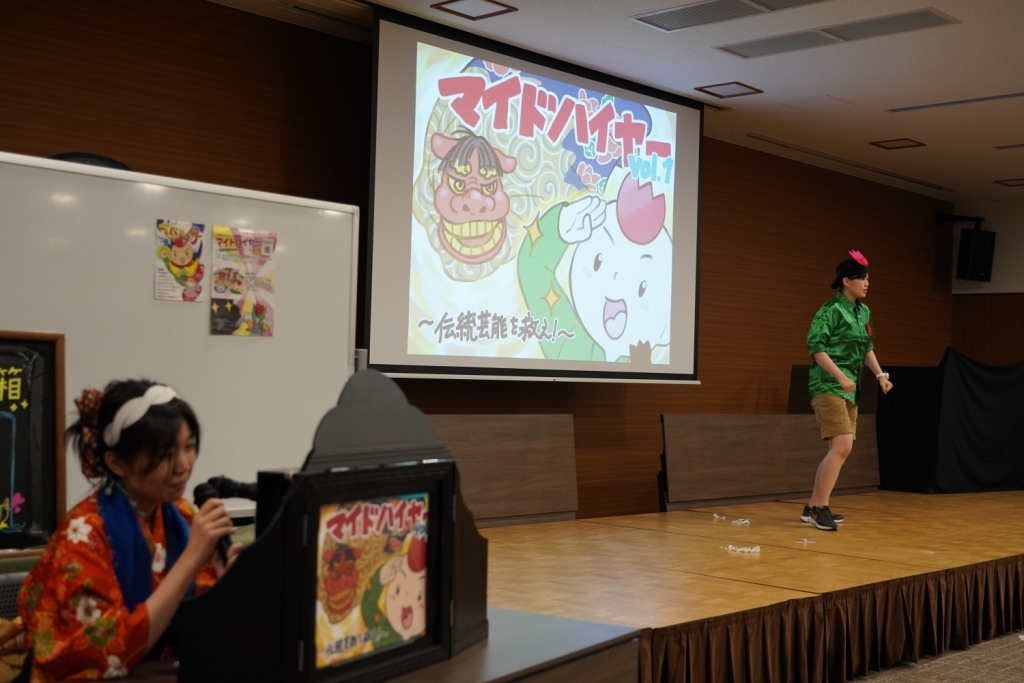

7月22日、劇団からくり玉手箱による10周年記念事業として、紙芝居パフォーマンスが開催されました。これは〝地域の伝統芸能〟をテーマに、子供向けのヒーローショー形式での実演と、紙芝居の両建てでパフォーマンスを行うものです。コロナ禍に対応し、演者がセリフを発せず、紙芝居の読み手がすべてのセリフを担当するのが特徴的です。

本協議会として、このように持続可能な伝統文化を推進するイベントに協賛するとともに、お手伝をしてまいりました。以下は当日のイベントの様子をご紹介させていただきます。

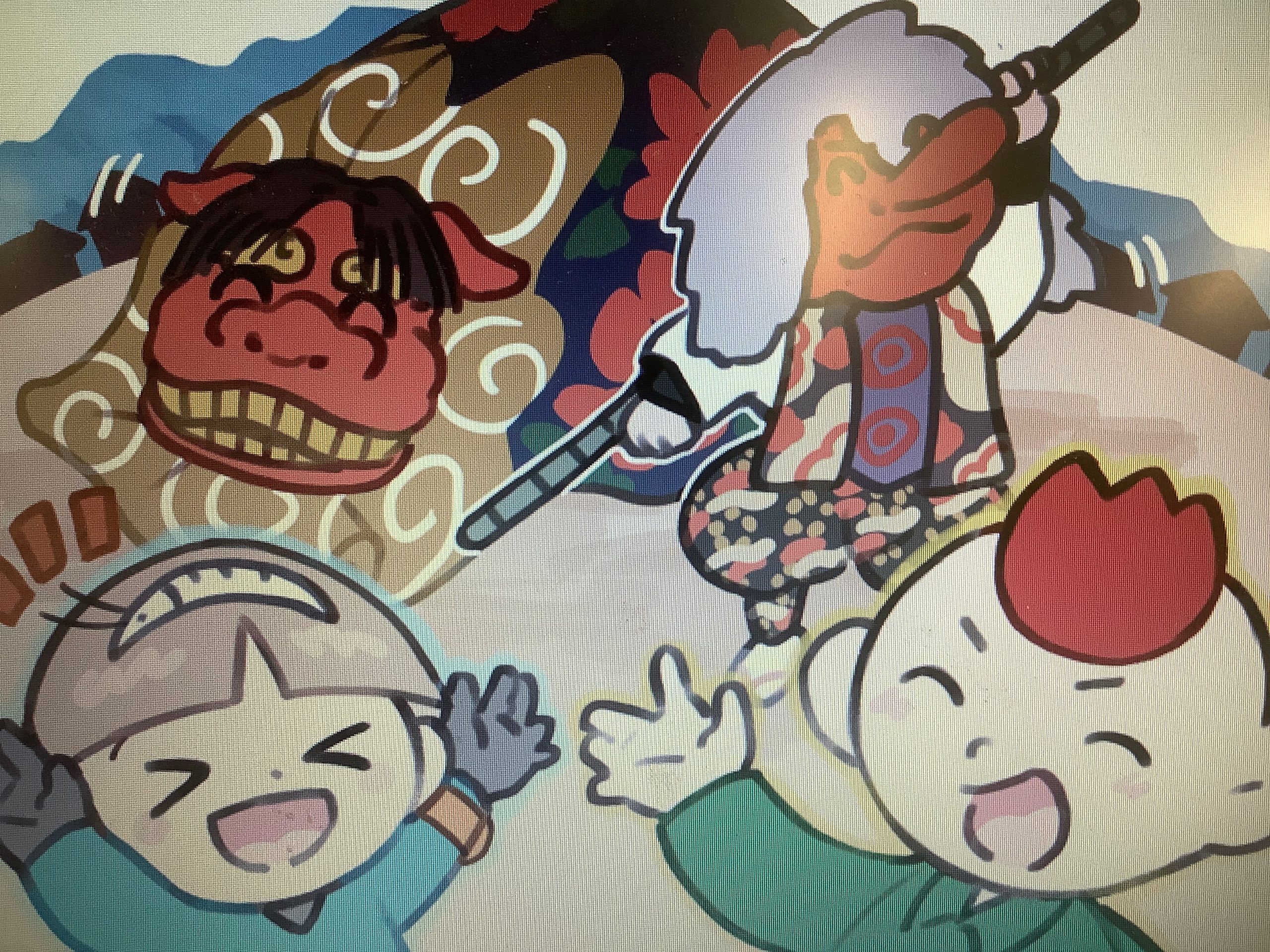

今回テーマとなる伝統芸能は〝富山県射水市〟に限定しており、新湊曳山、下村やんさんま、大門凧まつり、そして射水市全体で盛んな獅子舞の4種です。

ストーリーは4つの祭りを巡る主人公が、伝統芸能の持続可能への危機を知ることで、守るために行動しようというものになっています。

この話で重要なのは、大切なものは〝あるのが当たり前〟ではないということ、大切なものを守るためには何かしら行動することが必要であることを伝えています。

例えば子供の頃から身近にあるお祭りは、いつまでも無くならないと考えがちですが、実は資金不足、少子高齢化、跡継ぎ不足、そしてコロナ禍の影響など、様々な理由で縮小、そして無くなってしまう可能性があるのです。

さらに外的要因よりも内部の問題の方が深刻で、地域の子供たちが興味を失ってしまう事が、最も大きな問題ではないかと考えられます。近年はYOUTUBE、ゲーム、アニメ、アウトドア・インドアのスポーツなど、楽しいことが多様化している時代ですので、これは十分に考えられます。

地域の伝統芸能・文化・産業などは、その地域に〝誇りと活力〟を与えてくれる存在なのです。それがあることで自分たちの地域・故郷に愛着を持つことができるのです。

もし何も誇れるものがない、活力が失われた地域であった場合、その地域に暮らしたい、帰りたいと思う若者はなかなかいないでしょう。そう意味で伝統芸能・文化・産業は、地域に経済的豊かさをもたらすとともに、持続可能な地域づくりに貢献していると言えます。

![]()

![]()

SDGs11番目の項目、住み続けられるまちづくりをでは、包摂的かつ持続可能な都市化を推進しています。文化は地域にとって観光資源となり、愛着と誇りを産み、地域住民同士の支え合いの精神を育みます。包摂的な都市化とは、まさにそういうものです。

持続可能な伝統文化・芸能を実現するには、まず興味を持ってもらい、この文化を守りたいと感じてもらうことが一番です。そのためには子供たちに、何のためにお祭りが行われているのかを分かりやすく、そして楽しく学んでいただくことはとても大切なことなのです。

それでは最後に、本イベントで取り上げた4つの祭りについてご紹介したいと思います。

新湊は昔からの漁業の町です。曳山まつりでは海の神様を神輿に降ろして街を巡り、感謝の意をあらわすのですが、神輿の前にそれぞれの地域の神様を降ろした13基の曳山が先に街を巡ります。

曳山は神輿と同じく神様を降ろす媒体ということです。そして祭りの目的は海の神様と地域の神様へ感謝を表すこと、それによって地域の豊かさを願うことなのです。

下村のやんさんまという言葉は、流鏑馬(やぶさめ)がなまったものです。流鏑馬とは古来から武士が技を競い合い、弓で魔を払う事等を目的に行われてきた行事です。射水市で平安時代から続く下村加茂神社は、その文化を長く長く伝えてきたのです。さらにやんさんまは、牛に神様を降ろし、その牛を地面に座らせることで、大地に神様を根付かせる〝牛乗り式〟という儀式を行っています。大地に神様が根付くことで、豊作が約束されるという事です。実際に射水市ではコシヒカリが名産となっています。

大門の凧まつりは、祭り(神事)ではなくイベントです。このイベントは1979年5月の「国際児童年」を記念し、子どもの健やかな成長を願って開催されたのが始まりです。国際児童年は世界中で子供たちの栄養不足や、医療や保険サービスを受けられないなどの問題を抱える子供たちへの生活環境の向上を願い、多くのイベントが行われた年なのです。

大門凧まつりでは、大人と子供がいっしょに凧作りを行い、凧をあげることで、大人も子供も地域が一つになれるというイベントです。なかでも5~6mもの大きさの大凧は圧巻です。みんなの力を合わせて大凧が揚がる瞬間が最高の喜びで、このまつりの醍醐味と言えます 。

最後に獅子舞は射水市で最も多くの地域に根付いている伝統文化と言えます。射水市でも小杉・新湊・大島など、多くの地域で盛んに行われています。そもそも富山県は江戸時代を始まりに、たくさんの獅子舞行事が伝承されていて日本一の獅子舞県と言われているのです。

獅子は霊獣とされ、災いを追い払うと共に大地を豊かにし、福を招いてくれます。そこで春は豊作を祈願、秋は五穀豊穣に感謝をし、獅子舞は家々を回るのです。獅子舞はそのような役割を持つことから、年配者から若者へと地域で伝承されているのです。

なお、地域によっては〝獅子ごろし〟という行事が行われますが、 霊獣の獅子を本当に殺すわけではなく、獅子に宿った災厄を祓い除くために行い 、最後に獅子は甦ることになっています。

紙芝居パフォーマンスに興味のある方は、劇団からくり玉手箱まで。 http://karabako.html.xdomain.jp/