2024年11月実施 SDGsツアー

富山市内の高校生を対象に、富山市の伝統文化ます寿司とイノベーションをテーマにしてSDGsツアーを実施しました。(参加者29名 高校生)

目標8働きがいも経済成長も

ターゲット8. 2高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。

ターゲット8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。

課題

世界では資源の枯渇が課題となっています。よく言われる石油などのエネルギー資源、そして水のような天然資源の枯渇も大きな問題です。エネルギー資源(特に石油)は途方もなく長い年月をかけて作られるのに対し、天然資源の多くは自然に回復します。つまり自然の回復量を消費量が上回らない用にすれば、持続可能に使用できるのです。このような資源は現世代だけでなく、次世代のものでもあり、資源が枯渇しないよう使いすぎない事が大切です。

課題

日本特有の問題として、伝統文化の消滅の危機、そして職人不足が言われます。これは少子化や生活スタイル(異文化やメディア産業の発展)の変化など様々な要因があります。

ここで言う伝統文化は、地域で行われるお祭りや芸能、食習慣、また地域の資源をもとに生産される産業のことを言います。このような地域がもつ個性(アイデンティティ)が失われると、地域の魅力、活力、誇りが失われ、その地域に住み続けたいと考える人は少なくなり、その結果地域の人口減少・衰退に繋がります。

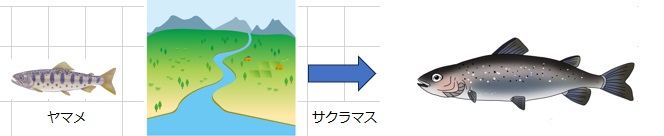

これらを踏まえて富山の伝統文化ます寿司の成り立ちをご紹介いたします。富山県は豊富な雪解け水が、豊かな森林から栄養素(窒素やミネラル)を吸収し、富山湾に流れ込みます。その栄養素がプラントンを増やし、それを餌にする魚を育みます。これが〝天然の生簀富山湾〟です。富山のヤマメは清浄な川で生まれ、富山湾で餌をたっぷり食べて、サクラマスに成長して川に帰ってきていたのです。

このような地域の天然資源(サクラマス)から、ます寿司という食産業が発展してきました。ところが富山には豊かな自然生態系があるにもかかわらず、神通川のサクラマスが産業資源として枯渇の状況にあります。実際に富山県のレッドリストには、サクラマスが純絶滅危惧種に指定されているのです。

レッドリスト=※現時点での絶滅危険度は小さいが生息条件の変化によっては、より危険度の高い絶滅危惧に移行する可能性のある種のこと。

神通川は1910年頃には約160tのサクラマス漁獲量がありました。その当時のサクラマス漁は4人一組で、二艘の船で網を張り行っていました。漁師が舟を漕ぐ櫂(かい)と、棹(さお)をつかってバシャバシャと水面をたたくと、サクラマスが網に入ってくれたそうです。これが200年続く伝統的な流し網漁です。

昔のます漁の写真:濱谷一郎氏撮影

しかしサクラマスの漁獲量は1965年以降から減少を続け、近年では1t以下になり平成14年が流し網漁の最期となりました。減少の原因は様々ですが、大きな要因として神通川の治水工事により、サクラマスが産卵する上流の地形が変わり、その生態系が失われたこと、さらに高度経済的成長と共にサクラマス需要は増え、漁獲量の増大が重なったためと考えられます。

現在のます寿司は富山産のサクラマスではなく、他地域産のサクラマスまたはノルウェー等の海外養殖のマスが使われています。ノルウェーのトラウトサーモン、ノルウェーサーモン等は、安全に管理されている養殖マスで、天然のサクラマスと比べ身が厚くてジューシーという特徴があります。また、輸送の際に長期冷凍するため寄生虫の心配がありません。そのおかげで酢で締めすぎない、レアな食感のます寿司が近年増え特に若年層に人気があります。

現代のます寿司は、それぞれの店舗で使用するマスの種類が異なります。また米、タレ、酢、塩などに工夫を凝らすことで、食べ比べができる程に多様な食文化に成長しています。最近では富山市のイベントで、8種のます寿司食べ比べセットが販売され、わずか30分で完売する等地元でも好評です。おそらく富山市民も自分の好みのます寿司を探したのだと思います。

本ツアーでは、ます寿司の味の多様化とそこにいきつくまでの歴史の流れを、現場(ます寿司発祥の地七軒町)の見学ツアーを通して体感します。

ます寿司発祥の地七軒町からツアースタート

11月後半にしては暖かい気温の中、七軒町からツアースタートします。

七軒町には松川が流れています。昔の富山の一級河川神通川は大河である上、市街地に向けて大きく蛇行していました。そのために良く氾濫が起こったそうです。そこで明治から昭和にかけ、大規模な治水工事が行われ、現在のまっすぐな川へと生まれ変わりました。松川は昔の神通川の名残りとして残った川なのです。

ツアーの内容は、2023年度実施と変わりませんので、そちらを参照ください。下記はツアーの流れを簡単にまとめてあります。

七軒町の富山漁業共同組合スタート。このあたりには老舗ます寿司店が集まっています。

この場所はかつて神通川があったところで、七軒町には松川にかかる舟橋があります。舟橋とは江戸時代に前田利家公の命で、神通川を渡るためにかけられた橋で、川に浮かべられた52艘の船を連結させ、その上に板を並べるという当時は画期的な橋でした。

← 現代の舟橋

← 現代の舟橋

街をよく見ると、ところどころに川があったということをイメージしたものが見られます。例えば歩道にある舟橋のデザイン。

歩道を船橋の上を渡るイメージで歩きます。

次に見えてきた建物、サンシップとやまはガラスの街とやまらしく、ガラス張りで船と川をイメージした建物です。

サンシップという名前も、ここ舟橋が昔川だったことが由来です。

常夜灯は昔舟橋の起点と終点にあり、夜に舟橋を渡る人が川に落ちないようにする役目がありました。

江戸時代の賑わいのある舟橋の絵を見ると、ここが旅人がよく通る富山市のにぎわいの中心だったことがわかります。

この絵には鮎すしという看板があります。この鮎すしは富山の特産品だったということです!

富山は熟れずし(発酵食品)の鮎すしを特産品・伝統文化として伝え、それが世の中の変化(鉄道や冷蔵技術の発展)に合わせて、特産品は押し寿司のます寿司へと変化を遂げます。

これはます寿司の第一のイノベーションだったのです。

七軒町で老舗ます寿司店を三軒周り、食べ比べに使用するます寿司を受け取ります。

明治5年創業高田屋は、現存する記録上で富山最古のお店とされています。昔は船橋のすぐそばにお店があったそうです。

それからせきのや、川上鱒寿し店を巡り、老舗ます寿司店めぐりは終了です。続いて場所を移動し中心市街地にある池田屋安兵衛商店の2階で食べ比べを行います。

現在富山市は〝すしのまちとやま〟を推進し、富山湾で獲れた活きのいい魚、そして特産品の「ます寿し」をPRしています。

以下のような食べ比べ用の8分の一カットの容器は、ます寿司協同組合が用意してくれているそうです。

これなら大人数でも食べ比べがしやすいです。下の台紙にお店の歴史と、ます寿司の味の特徴を食べ比べの参考に記載してあります。

しかし食べ比べは好みによる個人差があるので、本来先入観が入らないほうが良い気がします。

七軒町の老舗、せきのやさん、高田屋さん、川上さん、そして4番目に吉田屋さんを追加します。吉田屋さんのます寿司は、吉田屋さんオリジナルアイディア、新幹線等で食べやすい棒寿司です。

食べ比べは4つ同時に食べ比るので、それぞれの繊細な味を比べやすいのが魅力です。例えば川上さんのます寿司は、秘伝のタレが使用されており、良い香りがします。せきのやさんは昔ながらの味を守り、これが昔ながらのます寿司と感じます。ほんおり甘いのが特徴です。高田屋さんは身の厚みがあるのが特徴で、現代のます寿司の特徴が出ています。

食べ比べの後、吉田屋ます寿司本舗の社長吉田さんに、ます寿司の変化について聞いてみました。吉田屋さんといえば、北陸新幹線開業の際に販売開始した、昆布を使ったます寿司が有名です。これはお客さんとの雑談の中から生まれたと、昆布ます寿司の誕生秘話を聞かせていただきました。

また近年の変化としては、富山市のイベント等で食べ比べセットが販売されるようになったことがあるそうです。先日も富山駅で行われたます寿司食べ比べセットの販売は、わずか30分で売り切れ、もっと数を増やしてほしいと要望があがったそうです。次は春のチンドンコンクールで販売予定だそうです。

ここからは筆者の私見になりますが、このようなます寿司の変化は、富山産サクラマスの減少により、様々な種類のマス(国産・海外産・養殖等)が使用されるようになったことが大きいと考えられます。材料のマスが代わったことで、それに合わせた工夫が凝らされ、多種多様な味が生まれたのです。これは食文化の発展、ます寿司文化の第二のイノベーションが起こったのです。

今は富山産のサクラマスを使用していなくても、ます寿司文化そのものが歴史とともに富山に根付いてきた伝統文化と言えます。また、ます寿司は鮎すしから始まり、時代の変化とともにます寿司に変化したという大きなイノベーションの経験があります。それだけに文化として変化に対する適応力に長けているのではないでしょうか。

持続可能の観点でいうと、昔からの良いところを伝えながら、新たな変化に対応していく、これを繰り返すことで技に深みが生まれ、伝統文化となるのです。

さらに伝統文化は地域の魅力の源です。魅力のない街は人口減少とともに廃れていくのが現実です。そういう意味では伝統文化と地域は運命共同体と言えるので、地域で地産地消等により、伝統文化を支援することも重要です。