平安時代 古都京都の始まり平安京遷都と天台宗・真言宗の誕生 滋賀・京都の旅

古都京都の誕生は、平安京遷都が行われた794年からです。この時代は弘法大師空海を中心に、新たな仏教美術や芸術的価値観が生まれました。また、新たな仏教 天台宗が伝教大師最澄によって開かれました。平安遷都後には京都に東寺・西寺・羅生門・清水寺が誕生し、日本仏教の聖地と言える比叡山延暦寺が生まれたのもこの時代です。ぜひその激動の時代に触れ、当時の人々が見て驚き、感動したであろう古都京都の文化財を巡る旅をご紹介いたします。

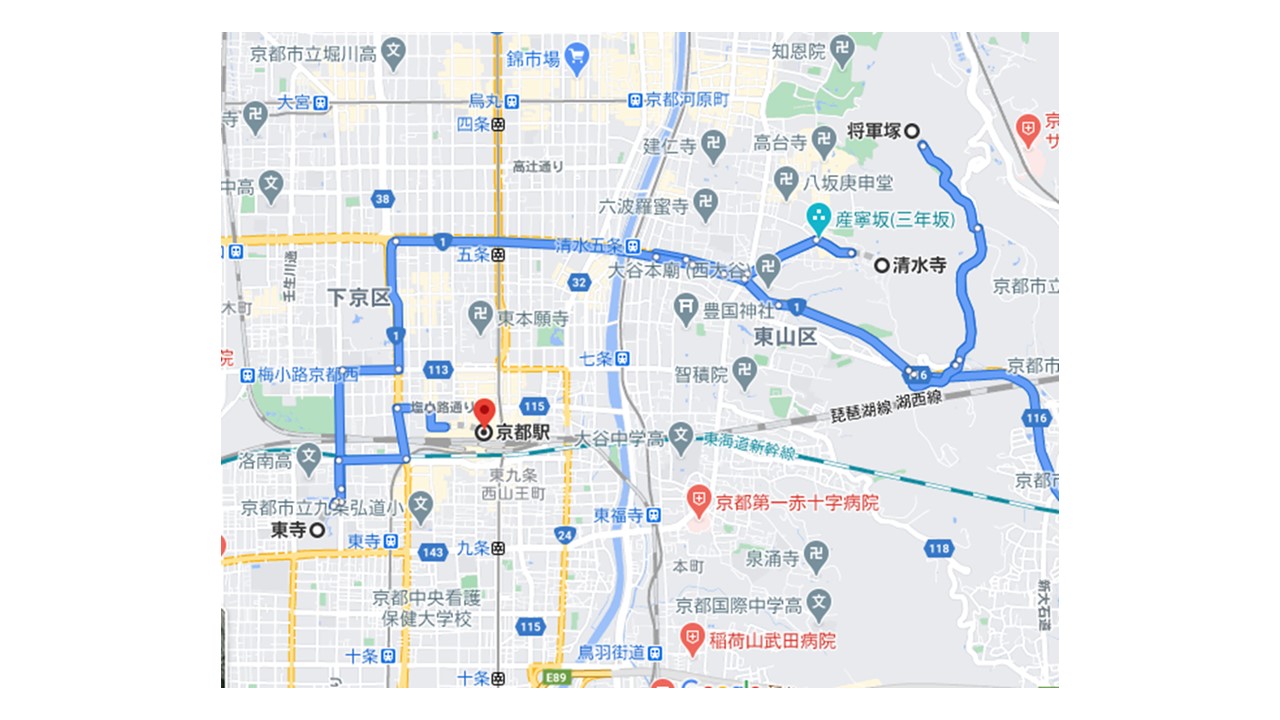

ルート:将軍塚~清水寺~東寺~延暦寺西塔・東塔~滋賀院門跡・旧竹林庭園~三井寺

★下記ブログをご一読いただくと、よりおもしろく旅を楽しめると思います。

10分で読める観光と歴史の繋がり 平安京遷都で政治と仏教に一線を引いた 桓武天皇/ 新仏教が生まれた新たな時代 最澄と空海/ゆかりの京都 清水寺・東寺・滋賀 延暦寺・奈良 高野山をご紹介します。

10分で読める観光と歴史の繋がり 平清盛の才能、貿易による〝経済力〟で日本を制した平氏一門、貴族の対立に巻き込まる源義朝、凋落した源氏一門 /ゆかりの安芸宮島 厳島神社、京都 三十三間堂、滋賀 三井寺

スケジュール【1日目】

富山市(7:30)===富山IC===米原JCT==大津SA/昼食(11:30~12:20)

====京都東IC=====将軍塚/青龍殿(13:00~14:00)==========

==============清水寺/音羽の滝(14:30~15:30)=========

============真言宗総本山 東寺 教王護国寺(16:00~17:00)=====

=====京都市内ホテル(17:20着)・・・・夕食は先斗町にて京料理など

スケジュール【2日目】

京都市内ホテル(8:00発)==比叡山延暦寺 東塔根本中堂/参拝(9:00~10:00)==

==========比叡山延暦寺 西塔釈迦堂/参拝(10:05~10:45)=======

=======比叡山坂本滋賀院門跡と旧竹林院庭園/見学(11:30~13:00)====

=============比叡山坂本/昼食(13:05~13:55)==========

===========天台寺門宗三井寺/参拝(14:20~15:20)=========

===京都東IC==米原JCT====富山IC=====富山市内(19:40着)

【1日目ルート】

【1日目】

富山市(7:30)=富山IC=米原JCT=大津SA/昼食(11:30~12:20)

昼食おすすめ

グリル逢味(グリルオウミ)

下記写真 NEXCO西日本ホームページより引用 https://www.w-holdings.co.jp/sapa/2028.html?sapa_tab=2

大津サービスエリア下り線 のレストランです。滋賀県のグルメといえば、近江牛と鰻です。こちらでは近江牛肉丼や、うな重がお手頃価格で食べられます。

歴史観光のように時間が惜しい場合はとても便利です。また琵琶湖の眺めも良いところです。

==京都東IC==将軍塚/青龍殿(13:00~14:00)====

京都東山山頂に新名所誕生

将軍塚には、平安京遷都の際に桓武天皇が将軍の像に甲冑を着せ、埋めて都の安泰を祈ったと伝えられる、約20m四方の〝塚〟が現存しています。青龍殿は木造の大建築物で国宝 青不動をお祀りする建物です。

歴史ストーリー 平安京は将軍塚から始まりました。

・

第50代桓武天皇は、国家仏教が権力を持ちすぎたことで、政治に介入してくることに強く懸念を示し、奈良平城京の寺院と距離をとることを目的に、長岡京へ遷都を行いました。

・

しかし新たな都、長岡京では水害や疫病が度々起こります。迷信深いこの時代では、このような災害や疫病は怨霊の祟りのせいであると信じられていました。

・

ある時、貴族の和気清麻呂(わけのきよまろ)が、悩みはてた桓武天皇を連れ出した先、それが京の地でした。

第50代 桓武天皇

・

和気清麻呂は高く見晴らしの良い場所から京盆地(現在の京都市)を見下ろし、北は玄武、東は青龍、西は白虎、南は朱雀が守る四神相応の地(風水的に最高の地)であるとプレゼンします。

・

そして桓武天皇は京に都を移すことを決意されました。桓武天皇は将軍の像に甲冑を着せてこの地に埋めて、新たな都の護るようにと祈ったとされます。そしてこの地は〝将軍塚〟と呼ばれるようになります。

主な見どころ

青龍殿

将軍塚に平成26年、青龍殿という国宝の青不動をお祀りする建物が建築されました。青不動は、青蓮院が所蔵する仏教絵画史の最高傑作の一つと言われています。青不動は通常非公開のため、普段は精巧に製作された複製画を見学することができます。

大舞台

青龍殿と併せて木造の大舞台を新築されました。清水寺の舞台の4.6倍の広さ(延面積:1046㎡)です。

これにより東山山頂より京都市内の町並みだけでなく、大阪近郊のあべのハルカスや梅田スカイビルまでもが一望できるようになりました。

将軍塚

桓武天皇は、都の鎮護のために、高さ2.5メートル程の将軍の像を土で作り、鎧甲を着せ鉄の弓矢を持たせ、太刀を帯させ、塚に埋めるよう命じられました。これが、この地を「将軍塚」と呼ぶ由来です。

写真:京都フリー素材写真集

「将軍塚」は、国家の大事が起こると鳴動したという伝説が残されています。近代では、東郷元帥、黒木大将、大隈重信、菊地大雪等のお手植えの松と石柱があり、 偉人達が訪れ、ここから京の都を一望して日本の将来に思いを馳せたことが偲ばれる由緒ある場所です。

======音羽山 清水寺(14:30~15:30)=======

【霊山音羽山の聖地 京都で一・二を争う有名なお寺】

平安京誕生の地、将軍塚を後にして国道1号線から京都市内へと入ります。京都市内の東端の東山に清水寺があります。多くの参拝客が訪れる割には京都の中心地から離れています。その理由が歴史の中にあります。

歴史ストーリー 坂上田村麻呂と清水寺

清水寺が建立されたのは778年とされています。清水寺本堂の建立には平安時代の武士、坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)が大きく関わっています。坂上田村麻呂は鹿狩りのために音羽山を訪れた時に、この地にいた僧の賢心から殺生の戒めと観世音菩薩の功徳(くどく)を説かれます。その教えに感銘を受けた坂上田村麻呂は、自らの邸宅を寄進してそれを本堂とし、清水寺と名付けました。

・

この当時の仏教と政治の関係上で、都に寺を創ることは容易ではありませんでした。実力者の坂上田村麻呂であったことと、場所が都の外れであったことで許されたと言われています。

坂上田村麻呂

・

この後、桓武天皇から征夷大将軍に任じられた坂上田村麻呂は、東北の一族である蝦夷(えみし)の討伐に向かいますが、その前に自ら毘沙門天(北の方角の守護神)と地蔵菩薩(境を守る道祖神)を彫って武運を祈っています。それだけ蝦夷は強敵だったという事です。

・

坂上田村麻呂は蝦夷との戦いの猛攻撃の最中「南無観世音」と清水観音に祈り続けたそうです。そこに毘沙門天と地蔵菩薩が現れ、坂上田村麻呂を守ってくれたと言い伝えられています。

戦に勝利して都に戻った坂上田村麻呂は、毘沙門天と地蔵菩薩を清水寺本堂にある本尊、十一面千手観音像の横に安置します。そうして二体は「勝軍地蔵」「勝敵毘沙門」と呼ばれるようになりました。

主な見どころ

清水寺本堂

正面約36メートル、側面約30メートルの巨大建築で国宝に指定されています。現在の建物は、徳川家光の寄進により1633年に再建されたものです。

清水寺は十一面千手観音像が本尊です。(僧の賢心が霊木から千手観音像を彫刻し本尊としたとされています。)千手観音は1000の願いをかなえてくれます。※千手観音は合掌する手の他、40の手を持ちます。手にはそれぞれ25の法力が宿る数珠や宝鏡、宝弓を持つことで、40×25で千手をあらわすとされています。

また、十一面千手観音の横には坂上田村麻呂が彫ったとされる勝軍地蔵と勝敵毘沙門が安置されており、勝負事の〝武運長久〟を祈る事ができます。

(本尊の十一面千手観音像、勝軍地蔵、勝敵毘沙門の二体ともに秘仏とされており、見る事はできません。)

清水寺の舞台

本尊の観世音菩薩に芸能を奉納する場所です。古くから雅楽、能・狂言、歌舞伎、相撲などの芸能が奉納されてきました。急な斜面にせり出すように建てられ、139本といわれる巨大な欅の柱が使用されています。(最長12メートル)

舞台の高さは四階建てのビルに相当し、思い切って決心することを「清水の舞台から飛び降りたつもりで・・・」と言いますが、その語源となったのがこの舞台です。当時、助かれば願いが叶い、死んでも成仏できるという信仰が起こったとされています。

音羽の滝

清水寺がある音羽山自体は、清らかな滝に霊水が流れる霊山とされており、ここに行叡(ぎょうえい)という僧(観音菩薩の化身とされる)がいました。そこに夢で〝北へ清泉を求めて行け〟というお告げに従った賢心(けんしん)という僧が訪れました。行叡は賢心に霊木を与え、この地を守るようにと伝えたのです。その音羽山に流れていた霊水が、現在の音羽の滝です。

開山堂(田村堂)

境内に坂上田村麻呂夫妻の像を祀る田村堂があります。現在の建物は1633年の再建です。通常内部非公開ですが、特別公開される場合があります。

仁王門

清水寺の入口には国指定重要文化財の仁王門があります。

室町時代の応仁の乱によって焼失しましたが、すぐに(15世紀末頃)再建されました。室町時代の特徴をよく示した楼門で、「赤門」と呼ばれています。

・

正面に掲げられている〝清水寺〟の額は、平安時代の公卿で、平安時代の「三跡」(三人の能書家を尊崇した呼称)の一人とされる能書家、藤原氏の藤原行成(ふじわらこうぜい)が書いたものとされています。

門の両脇には鎌倉時代末期の金剛力士(仁王)像が安置され、像高365㎝で京都最大級の仁王像です。仁王は仏界の入り口を守る役割を持ち、この仁王門より先は仏界に入ることになります。

三重塔

三重塔は、847年の創建で、坂上田村麻呂の孫にあたる葛井親王(ふじいしんのう)が、当時の嵯峨天皇に皇子が生まれた際に祈願のために建てたとされています。

なお、清水寺は嵯峨天皇に国家公認の寺院として認められています。嵯峨天皇は〝薬子の変(平城上皇との対立)〟のクーデター時に、坂上田村麻呂に助けられた恩があり、坂上田村麻呂の死後、幾度も清水寺を訪れたと言われています。

現在の塔は、1632年に再建されたもので、重要文化財に指定されています。三重塔としては日本最大級の建物で、高さは約31メートルです。1987年の解体修理によって桃山様式の極彩色が復元されています。

歴史ストーリー 嵯峨天皇と坂上田村麻呂

・

嵯峨天皇は文筆に才能があり、弘法大師空海・橘逸勢と共に〝三筆〟(能書のうちで最も優れた3人の並称)と称されました。桓武天皇が崩御された後、平城天皇の次に(809年)嵯峨天皇が若くして皇位につきます。しかし、平城上皇の妃の薬子は、上皇に権力を取り戻すために、多くの官人たちを引き連れて奈良の平城へと移ってしまったのです。これは事実上のクーデターでした。

嵯峨天皇は首謀者の薬子の官位を剥奪して事態の収拾を図りますが、薬子らは兵を集めて京へ攻めのぼる気配を見せました。

坂上田村麻呂

・

嵯峨天皇の頼みの綱は坂上田村麻呂でした。田村麻呂は征夷大将軍として二度も東北遠征を行い〝軍神〟とまで評された有能な武人です。すぐに兵を指揮して攻め上ると、薬子の兵たちは田村麻呂に恐れをなして離散してしまいました。薬子は毒を飲み自決して事件は幕を閉じました。嵯峨天皇は同じ〝三筆〟として信頼を置いていた弘法大師空海に相談し、平城上皇を仏門へ導いて出家させ、世の中の安定を図りました。

弘法大師空港

・

事件のしばらく後に坂上田村麻呂は亡くなります。田村麻呂は死後も京の守護神と評されといい、嵯峨天皇は桜の時期になると地主神社へ参られ、田村麻呂を偲び末永く都の平安を祈られたとされています。

阿弖流為(あてるい)の碑

仁王門の近くには蝦夷のリーダーであり、坂上田村麻呂のライバルとなった阿弖流為(あてるい)の碑があります。

坂上田村麻呂は敵である阿弖流為を京都に連れ帰った際、朝廷に助命嘆願を行います。一説では坂上田村麻呂は阿弖流為に対して、敵でありながらも尊敬の念を抱いていたと言われています。嘆願は聞き入れられず、阿弖流為は処刑されてしまいました。

地主神社

その土地の地主神を祀るために建立された神社で、清水寺に隣接しています。創建は日本建国以前の神代とされており、大国主命を祭神として、縁結びの神さまとして若い女性やカップルに人気のスポットとなっています。

地主桜は一本の木に八重と一重の花が同時に咲く珍しい品種で、嵯峨天皇があまりの美しさに、三度、御車をお返しになった事から、〝御車返しの桜〟と呼ばれています。

地主桜 京都フリー素材写真集

===真言宗総本山 東寺 教王護国寺(16:00~17:00)===

京都のシンボル東寺の五重塔と、世間をあっと驚かせた立体曼荼羅

郊外の清水寺から京都駅方面へ移動し、東寺へと向かいます。京都のシンボルタワーといえる東寺の五重塔が見えてきます。

歴史ストーリー 空海と東寺

この当時桓武天皇は旧来の仏教(国家仏教)による政治への干渉を嫌い、平城京からの多くの寺院の移転を認めませんでした。平安京に新たに寺院を建立することに対しても慎重でした。その様な中で東寺と西寺の二つの寺を、新しい都を守護する役割を担う官寺(かんじ)として建立しました。

・

東寺は、桓武天皇の二代後に皇位に着いた嵯峨天皇によって真言宗の根本道場として国家公認として認められます。そして東寺は、真言宗の開祖で、唐(中国)で学んだ建築設計の才能にあふれていた空海に、伽藍建設などすべてを任される事になりました。

弘法大師空海

この時、東寺の伽藍の多くが未完成だったため、その早期完成を任されたという事になります。国家公認の寺院の東寺を任せられた事は、空海と真言宗が東寺の皇族や貴族たちに認められていたという事になります。また、嵯峨天皇と空海は共に〝三筆〟と呼ばれるほどの書の達人でした。そのため、二人の親密度が深まっていたことも理由の一つとしてあげられています。

主な見どころ

講堂

空海は仏像で密教世界を立体的な視覚で表現する、今までに例がない試みを行います。密教世界の表現には当時曼荼羅(密教の思想を表す図像)による〝平面表現〟が一般的でした。ところが空海は二十一体の像を配置して、〝立体〟で見せる密教世界として、東寺の中心的建物の〝講堂〟で公開しました。

立体曼荼羅は、従来の平面の曼荼羅から抜け出したかのように、如来、菩薩、明王、天部の二十一体の仏像を配置して、視覚的によりリアルに具現化したものなのです。

東寺の立体曼荼羅は、平安時代で最も先鋭的なビジュアルだったと考えられます。平安時代当時の人々が感じた、驚き、恐れなどをぜひ体験ください。

講堂の五大明王像は、平安時代の講堂創建時からの日本最古級の作で国宝に指定。一本木という一本の木で彫る方法で作られています。

金堂

講堂に隣接する金堂(東寺の本堂)には、本尊の薬師如来・日光菩薩・月光菩薩が祀られており、あらゆる病から人々を守ってくれるとされています。これは桓武天皇の安寧な国を求める願いだったとされ、平安京の前の長岡京で疫病が大流行したこともあり、新しい都の希望となる像だったとされています。

金堂は官寺(国立の寺院)として荘厳な姿が求められ、平安京の威厳と格調を持つ建物となりました。しかし1486年に焼失。いまの建物は1603年、関ヶ原の合戦後に再建されたものとなります。中国の宋の様式と、和の様式を取り入れた桃山時代の特徴のある建物で、国宝に指定されています。

薬師如来像は金堂と共に焼けてしまいましたが、1603年には復興されて重要文化財に指定されています。

像の台座には、十二神将像が並べられています。これらの像は薬師如来を守ると共に補助する役割を持ち、薬師如来がお医者様なら、十二神将は救急隊員の役割を担います。

五重塔

826年に空海が創建に着手した建物で、日本一の高さを誇る木造塔です。(54.8m)完成したのは約50年後で、空海が亡くなった後となりました。しかし高い建物であることが災いしたか、落雷により焼失。その後も再建をと焼失を繰り返し、現在の建物は1644年に再建されたもので国宝に指定されています。

東寺の五重塔の建立には多くの木材を必要とし、伏見の稲荷山から切り出しました。稲荷山の聖域から木材を切り出したため、たたりがあったとされ、朝廷は伏見稲荷大社を京の東南の鎮護神に定めたとされています。これ以降伏見稲荷山は、空海の真言宗の密教僧の山林修行の場として使われるようになりました。

空海は五重塔内部にも大日如来像を中心とし、その周りを四尊の如来、八尊の菩薩が囲み極彩色で彩られた密教世界を表現しています。

※東寺の五重塔内部は春・秋・冬など期間限定の非公開文化財特別公開等でご覧いただけます。

小子房(しょうしぼう)

東寺で天皇をお迎えする特別な所で、鎌倉時代に創建されました。南北朝時代1336年は、京で戦乱が続き、光厳上皇が戦が治まるまでここで政務を執られたとされています。現在の建物は1934年の再建です。用材にはすべて木曽檜を使用され、昭和の代表的建築とされています。また、高貴な人々を招く東寺の迎賓館らしく、明治から昭和の巨匠堂本印象による絢爛な襖絵が特徴的です。

小子房の庭園の奥に見える蓮華門(れんげもん)は、弘法大師空海が高野山へ向かう際にこの門から出発されたとされます。多くの人が別れを惜しむ中、密教の象徴である不動明王が現れ、空海を見送ったとされ、不動明王の足元に蓮花が咲いたとされ、それ以来蓮華門と呼ばれるようになったとされています。

※小子房は通常公開はしていませんが、春や秋の特別拝観で公開される場合があります。

足利尊氏ゆかりの食堂と開かずの門東大門

食堂は僧が生活中で修業を見出す場です。かつては千手観音像が本尊とされていました。建立は平安時代です。現在の建物は、1930年に焼失した後に再建されたものです。

食堂の四天王像はかつて国宝でしたが、1930年の火災で焼損し、国宝の指定を解除されました。しかし修理技術の進歩もあり、表面が黒く焼けた状態ながら、現在重要文化財に再指定されました。

南北朝時代に上洛した足利尊氏が東寺に陣を貼り、後醍醐天皇と新田義貞らと京で戦いました。その時に尊氏は食堂に居住していたとされています。

足利尊氏は同じ源氏の新田義貞との京での戦いで、窮地に陥った時に東大門の扉を固く閉ざすことでその難を逃れたとされています。矢傷の跡と思われる小穴が現在も残っています。それからこの門は「不開門」と呼ばれるようになりました。現在の門は1198年の頃の再建されたもので重要文化財です。場所は東寺の東側、五重塔近くにあります。

補足として・・・

※東寺は春と秋に宝物館が開館します。ひときわ存在感を示しているのが、6m弱の千手観音菩薩です。千本の手が光背のように全身を覆っています。平安時代の中頃に食堂の本尊として造立されたものとされています。

※東寺と一緒に創建された西寺と二寺の間にあった羅生門は、戦乱や火災などで多くの建物を失い、廃絶してしまいました。逆に空海の真言宗の総本山となった東寺は復興し、京都のランドマークとなりました。

※東寺の金堂(薬師三尊像)と講堂(立体曼荼羅・五大明王像等)は1965年までは秘仏とされており、固く閉ざされていました。

=====京都市内ホテル(17:20着)・・夕食は先斗町にて京料理

東寺の見学後は、京都市内のホテルへ。

祇園・四条・河原町付近のホテルをおすすめします。夕食は先斗町などで食事をお楽しみください。

本格京懐石料理だけでなく、京野菜を使ったイタリアンや湯豆腐、肉料理、韓国料理、串揚げ、ワインバーなど多国籍の旅行者が訪れる観光拠点ならではの京都の〝食〟をお楽しみいただけます。

京都先斗町のれん会 ホームページ https://www.ponto-chou.com/

【2日目ルート】

【2日目】

ホテル(8:30発)==比叡山延暦寺 東塔 根本中堂/参拝(9:30~10:30)==

【新仏教の聖地 不滅のパワースポット】2日目は京都市を離れ、お隣の滋賀県へ移動します。

歴史スト―リー

平安京遷都が行われた際に、風水で最高の地と評価された京で和気清麻呂が懸念としたのが、鬼門の方角・北東にある比叡山でした。

伝教大師最澄

・

そこで和気清麻呂は比叡山で修業をしていた最澄に目を付け、最澄を桓武天皇に引き合わせます。最澄はもともと近江国分寺で修業して僧となりましたが、鎮護国家(仏教によって国を守る考え)の政治仏教とは一線を引き、世間と離れて修行に専念しながら〝すべての人々を救済すること〟を目指しました。

・

最澄は法華経の教え、悉有仏性(しつうぶっしょう) 生きとし生けるものはすべて生まれながらにして仏となれると主張していました。

・

そのような最澄の志に共感する人々も多くいて、優れた学識と人なりが朝廷にも届いていました。桓武天皇は最澄に、新しい都を守る〝新たな仏教〟として期待をかけることになります。また、最澄が修行をしていた比叡山寺は、都の鬼門よけとしても心強い存在となりました。

・

以後、比叡山延暦寺は1571年の織田信長による焼き討ちが行われるまで、朝廷や幕府に対して強い影響力を持つようになります。

比叡山からの琵琶湖の眺め

比叡山は古都京都の文化財の一部として世界文化遺産に登録されています。天台宗は京都の大原三千院、滋賀の三井寺、福井の白山平泉寺、長野の善光寺、岩手の中尊寺など全国各地に別院があります。

歴史豆知識ストーリー

・

延暦寺は坐禅もすれば法華経も読むし、密教も教えればお念仏も唱えるということで、『仏教の総合大学』と言われています。これは開祖の最澄が天台宗(法華経)から始まり、中国の唐へ渡った後に、禅宗と密教を学び持ち帰ったことなどから、あらゆる教えを包括する延暦寺が誕生したと考えられます。

・

また、日本仏教の高僧を多く輩出したことから、「日本仏教の母山」とされます。浄土宗開祖 法然、浄土真宗開祖 親鸞、臨済宗開祖 栄西、曹洞宗開祖 道元、日蓮宗開祖 日蓮などを排出しました。そのため比叡山には、それぞれの開祖様の足跡をたどるため、各宗派の方々がお参りに来られます。

主な見どころ

根本中堂

延暦寺の最大の仏堂であり、総本堂です。788年に開祖の最澄が創建したのが始まりとされます。現在の建物は江戸時代の徳川家光による再建で、国宝に指定されています。また、根本中堂を取り囲む回廊は重要文化財にしていされています。

最澄は比叡山を、世間と離れて悟りを開くまでの修行場と考えていました。根本中堂は、当初は大変質素なお堂でした。最澄はそのお堂に薬師如来像をまつり、仏様にあかりを灯しとされています。

最澄が灯した法灯(仏前の灯火)は、現在まで1200年間途切れたことのない〝不滅の法灯〟とされ、参拝者がお参りするシンボルとなっています。

最澄は自ら彫った薬師如来像(人々を癒して救済する)を本尊としました。それは〝秘仏〟とされ、根本中堂には〝お前立ち〟という代わりの薬師如来像が設置されています。

根本中堂は、最澄が桓武天皇に都の鬼門を守るようにという願いを受けて毎日お参りをされたところで、焼香の場所からご本尊を向くと、京都御所の方向に向くことになります。

その事もあって根本中堂は、今生きている人々のお願い事を叶えるために、国が安泰であるように、五穀豊穣であるようにと、365日お勤めするためのお堂とされています。

参拝者と内陣におられる御本尊は、その目線の高さが一緒になるよう設計されています。仏様と生きとし生ける者がみな平等であるとの教えを表しています。

中陣の格天井には花の絵が描かれています。その数は、約200とされ、各地の地元の花(今でいえば県花)を描いた「百花図」です。各地の大名が献上したとされます。その中には非常に珍しいカボチャが描かれています。(カボチャは16世紀に九州に伝来したもので、当時は珍しかったとされています。)

歴史豆知識ストーリー 最澄と薬師如来

・

最澄は比叡山の本尊として霊木をもとにして自ら彫っています。薬師如来は東方瑠璃光浄土を治めるとされています。東方の国といえば、中国の唐・朝鮮の新羅よりも東の国〝日本〟です。・

最澄は自らの教えを唐とは違う独自の教えにするため、また、東方瑠璃光浄土を日本に見立て、薬師如来を本尊に選んだとされています。最澄は天台のさらなる教えを求めて中国の唐に渡ることになり、その安全な航海を祈願するために薬師如来像を彫ったとされています。

また、最澄が比叡山に籠る時代は、悪霊による〝祟り〟とされた疫病の流行に人々は苦しみ、災害が頻発した事で飢饉が起こりました。最澄はこのような世の中で救いを求める人々の為に薬師如来像(人々を癒して救済する仏)を彫り、最澄が彫った薬師如来像は全部で七体あり、各地の寺院で祀られたとされています。

・

歴史豆知識ストーリー 最澄と雄琴温泉・

最澄は雄琴温泉を開湯したとされています。雄琴の地の南、天台宗の法光寺の境内に念仏池と呼ばれる池がありました。伝えられるところでは、この水を飲むと難病が癒え、この池の泥を塗ると汗疹や皮膚病に利く霊水だったといいます。最澄はこの霊水を比叡山のお堂などを建立する人々の疲れをいやすために使用したとされています。

・

時代は流れ、大正8年頃この霊水に着目し成分を分析させたところ、ラジューム鉱泉であることが分かり温泉として浴場兼茶店ができたとされています。

文珠楼

根本中堂の前には比叡山の総門の役目を果たす重要な楼門・文珠楼があります。釈迦の弟子の中のリーダー格で、優れた知恵を持つ文殊菩薩が祀られており、受験生の合格祈願として人気があります。

大講堂

密教の中核的存在の大日如来像を本尊とし重要な行事が行われる場、そして学問修行の道場でもあります。大日如来の脇には、天台大師(中国の天台開祖)、聖徳太子(仏教を推進)、桓武天皇(天台宗を庇護)・最澄・円仁・円珍(天台宗の高僧)、比叡山で修業された法然・親鸞・栄西・道元・日蓮などの像が祀られています。

法華総持院東塔

建物は1980年の再建。最澄が桓武天皇から任じられた、国家鎮護(仏教で国家を守ること)のために築いた6ヶ所の宝塔(六所宝塔)を統括する中心の塔です。本尊は密教の象徴である大日如来をはじめとする、五智如来(大日如来、薬師如来、宝生如来、阿弥陀如来、釈迦如来)です。

歴史豆知識ストーリー 最澄と戒壇院

最澄の天台宗が国から正式な宗派として認められた当時、日本では奈良の東大寺、栃木の薬師寺、福岡の観世音寺の三箇所でしか、戒律(僧になるための儀式)を授けることが許されていませんでした。そこで最澄は、比叡山独自の戒律を授けたいと考えました。(最澄は自らの考えで独自に戒律の簡素化を図ったとされています。)

・

しかしこれまでの戒律を変えるなど以てのほかと、他の宗派から大反対に会ってしまいます。最澄は朝廷に願いを求めますが、その願いが叶わぬまま、822年に最澄は亡くなってしまいます。許可が下りたのはなんと最澄死後わずか1週間後でした。そして延暦寺に建立されたのが、最澄の念願であった、戒壇院です。

=====比叡山延暦寺 西塔釈迦堂/参拝(10:35~11:15)======

【武蔵坊弁慶も修行したという西塔】

主な見どころ

にない堂

西塔は第2世天台座主円澄により開かれます。参道を上がると、にない堂があります。常行堂と法華堂のよく似た二つのお堂をつなぐ渡り廊下があり、西塔の修行僧であった武蔵坊弁慶がこれを天秤棒に見立てて肩に担いだという話が伝わっています。にない堂の常行堂は阿弥陀如来像、法華堂は普賢菩薩像が本尊、修行のための道場です。

釈迦堂

西塔の中心の釈迦堂は比叡山の最古の建築物です。釈迦堂は最澄の構想にしたがって、弟子の円澄が建立しました。本尊は最澄自らの作、釈迦如来像(重要文化財)です。釈迦堂を含む延暦寺の建物は織田信長の焼き討ち(1571年)によって全て焼けてしまいましたが、豊臣秀吉が大津 三井寺の金堂(1347年建立)を移築させたため、建築物としては延暦寺で最も古いという事になります。滋賀県最大級の仏堂で、重要文化財に指定されています。※釈迦如来像は秘仏ですが、特別公開を行う場合があります。

補足として・・・

※不滅の法灯は菜種油を燃料とし、毎日毎日消えないよう消さぬように、油断無く守られています。簡単な事を大切に守り続けると素晴らしい事に成る証と言われています。

※不滅の法灯は延暦寺焼き討ちの際に消えてしまいますが、法灯は分灯(各地のお寺に分けられていた)されていたため、山形県立石寺から延暦寺に戻されました。

===比叡山坂本滋賀院門跡と旧竹林院庭園/見学(12:00~13:20)===

【石垣が映える信仰の町】

比叡山ドライブウェーを走り山を下りた後、延暦寺から山を下ったところにある門前町坂本へ行きます。ここは延暦寺の里坊(里坊とは隠居した比叡山の僧侶たちが住む坊)が並ぶ地です。道の両脇には石垣が続き、桜や紅葉、青松の景観が美しいところです。

主な見どころ

滋賀院門跡

小堀遠州作の名園として知られる滋賀院門跡は、比叡山の僧侶で徳川家に仕えた慈眼大師天海が、後陽成上皇(日本の第107代天皇)から賜った御殿です。江戸末期までは法親王(皇族が出家した場合の称号)が住むための寺院でした。現在は宝物や庭園を見学でき、国の名勝に指定されています。

慈眼堂

滋賀院門跡の裏には天海僧正を祀る慈眼堂があります。ここには天台の歴代座主の墓所の他、天台宗を庇護された〝桓武天皇の供養塔〟があります。

旧竹林院庭園

里坊(山寺の僧が人里に構える住まい)のひとつで、延暦寺の中でも特に格式の高い坊でした。邸内には主屋の南西に約3,300㎡の庭園が広がります。紅葉が美しい国指定名勝の庭園ですが、旧竹林院の主屋には座卓が置かれていて、庭園を手軽にリフレクション撮影を楽しむことができる写真撮影スポットとしても有名です。

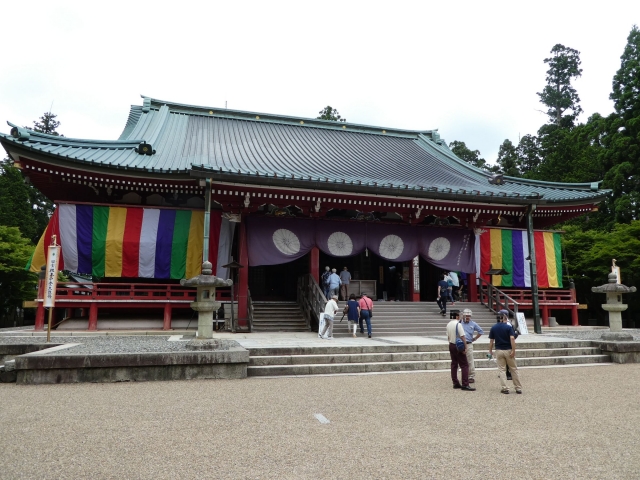

======天台寺門宗 三井寺/参拝(14:20~15:20)=======

正式には園城寺といい、壬申の乱で敗れた大友皇子(天智天皇の子)を弔うために672年に創建されました。その後、866年に第五代天台座主円珍(えんちん)が天台別院として再興したのが三井寺の始まりです。それ以来天台寺門派(延暦寺は山門派)の総本山となります。

歴史ストーリー 三井寺の焼き討ちの歴史

1038年、天台宗本山の延暦寺とは別に、別院である三井寺に戒壇(僧に戒律・規律を授けて正式に僧として認める儀式を行う場所)の設立を求めたため(要するに本山からの独立を申し出たということ)、山門派(延暦寺)と寺門派(三井寺)で確執が起こり、本山延暦寺の僧兵による焼き討ちが行われました。

・

三井寺は源氏の祖である源頼義が戦勝祈願を行い、頼りにするなど源氏一門との関係が深い寺院でした。そのため、平安時代の1180年に以仁王(後白河天皇の第三皇子)と源頼政(清和源氏)が平氏に対して反乱を起こした際に、以仁王に味方したため、平清盛の命によって焼き討ちにあいました。

・

さらに1336年の南北朝時代には源氏の正統 足利尊氏を支援し、その敵方である後醍醐天皇と新田義貞側の、延暦寺僧兵によって焼き討ちにあいます。しかしその後室町幕府を開いた足利尊氏の支援によって再興を遂げることになりました。

・

これらの話から三井寺は、幾度の焼き討ちから再興した〝不死鳥寺〟と呼ばれる様になります。

主な見どころ

金堂

1595年、三井寺は時の権力者、豊臣秀吉の怒りをかったため、所有する所領を没収する処罰が下されます。そして本堂である金堂が延暦寺西塔に移築されてしまいます。

1599年の秀吉死後、秀吉の正室北政所の寄進によって金堂は再建され、現在は国宝に指定されています。金堂の本尊は弥勒菩薩ですが、今までに一度も公開されたことがない絶対の秘仏とされています。また、金堂には貴重な平安時代作 大日如来坐像が安置されています。

寺内には貴重な文化財が数多くあります。

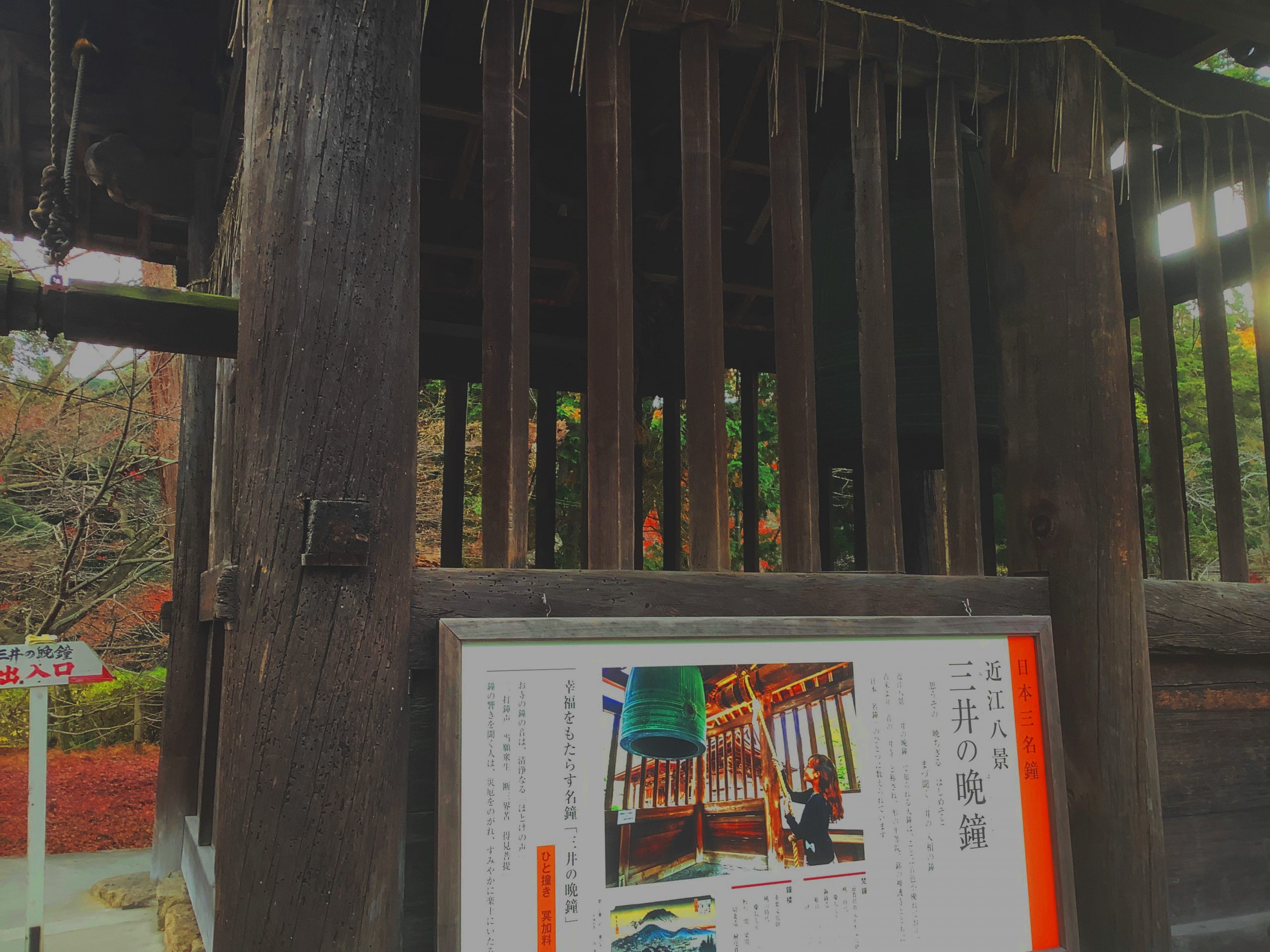

梵鐘

音の三井寺と呼ばれる由縁、日本三名鐘の一つとされています。近江八景の一つ三井の番鐘として有名です。また、環境庁による残したい日本の音風景100選に認定されています。(有料で鐘を打つことができます。)

弁慶引摺鐘

霊鐘堂に安置される古鐘で、三井寺では数少ない円珍以前の貴重な品です。鐘には損傷があり、延暦寺の僧だった弁慶が焼き討ちによる略奪の時に、引き摺って持ち去ったとされています。幾度となく焼き討ちに逢った当寺の苦難の歴史を象徴する遺品です。

閼伽井屋

重要文化財 内部に泉が湧き、天智・天武・持統天皇の産湯に使われたとされています。

三井寺文化財収蔵庫

2014年10月に、宗祖・智証大師生誕1200年慶讃記念事業として開館しました。桃山絵画の最高傑作とされる国宝・勧学院客殿の狩野光信筆の襖絵を始め、仏像、仏画、仏具など重要文化財53点を展示しています。

平安~鎌倉時代の重要文化財:智証大師坐像・十一面観音立像・訶梨帝母倚像・吉祥天立像 等

補足として・・・・

※三井寺(園城寺)は日本の四箇大寺(しかだいじ)と呼ばれ、(他 東大寺・興福寺・延暦寺)古くから高く評価されていました。

※円珍の守護仏の日本三不動の一つ黄不動(国宝)も三井寺の秘仏とされています。(ほとんど公開されたことがありません。)

※新羅善神堂は(1347年)足利尊氏が寄贈したもので、三井寺の現存する建築物では最も古く、国宝に指定されています。しかし場所が少し離れていて、三井寺の敷地外、大津市役所の裏にあります。

==京都東IC==米原JCT===富山IC===富山市内(19:40着)