海洋プラスチックゴミと生物多様性から持続可能な地域づくりを考える

2023年10月実施 SDGsツアー

富山市内の地域の方を募集した環境学習行事でSDGsツアーを自実施しました。(参加者約40名 年齢層40歳~80歳)

本ツアーは初めにSDGsツアー用のテキストを配布いたします。テキストによって世界でどんな課題があるかを確認し、それを地域の課題に落とし込みます。さらに地域で行われている課題解決の現場を見て、最後は個人の身の周りでできることを考えるきっかけをつくります。

課題

海洋の問題は、CO2による水温の上昇や富栄養など多くの課題があります。その中でも本ツアーでは乱獲と海洋プラスチックごみについてテーマにします。世界では公海(どこの国にも権利のない自由の海)で、無許可に無計画に高級魚(マグロ等)獲られているのが、乱獲(海賊行為)です。現在は世界的に漁獲量を減らさないために漁獲漁を管理する、漁業管理が一般的になっています。

課題

二つ目は海洋プラスチックゴミです。プラスチックは技術革新で生まれた便利な物質で、気密性に優れ食品の品質保持に役立ちます。これは世界の飢餓を防ぐ役割を担っています。しかし自然分解されることはないため、半永久的にゴミとして残ってしまう問題があります。現状プラスチックは大量生産・大量廃棄されています。

ツアーはまず初めに富山の恵まれた川と海の生物多様性について学びます。中でも海洋生物に対するプラスチック等の海洋ゴミの影響について重点的に学習します。

魚津水族館

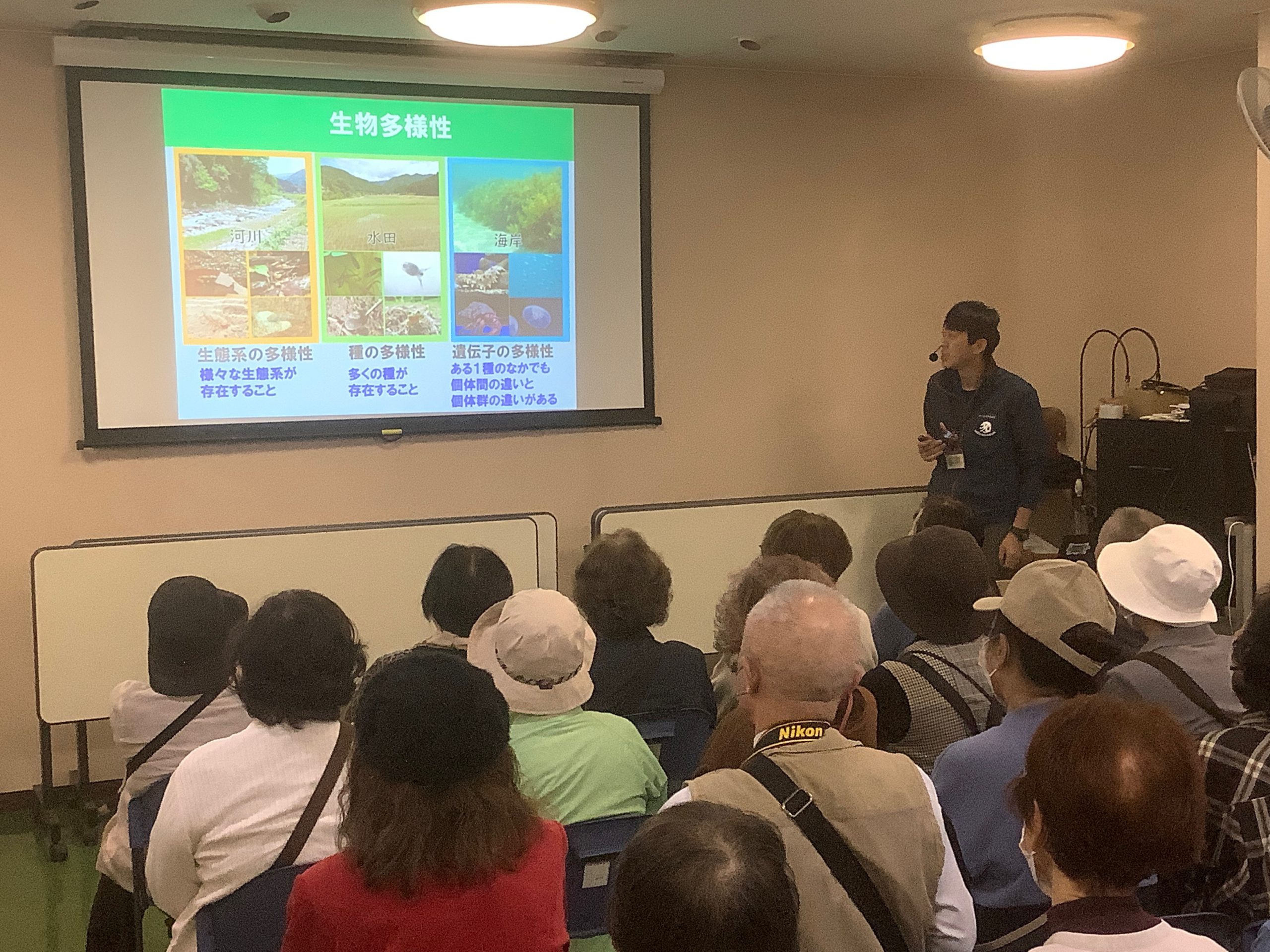

午前中は富山県で100年以上の歴史をもつ魚津水族館で、海洋生物の研究を行う学芸員さんから富山の海とその源の川が生物多様性に恵まれ、多種多様な生き物が暮らしているお話を聞きましす。

生物多様性とは、人間を含めた生き物同士の豊かなつながりや関係性のことです。特に水産物(海洋生物)は世界の人口の40%が主食にしているとされていることから、海洋生物多様性は人口増加の世の中ではとても重要なワードになっていきます。

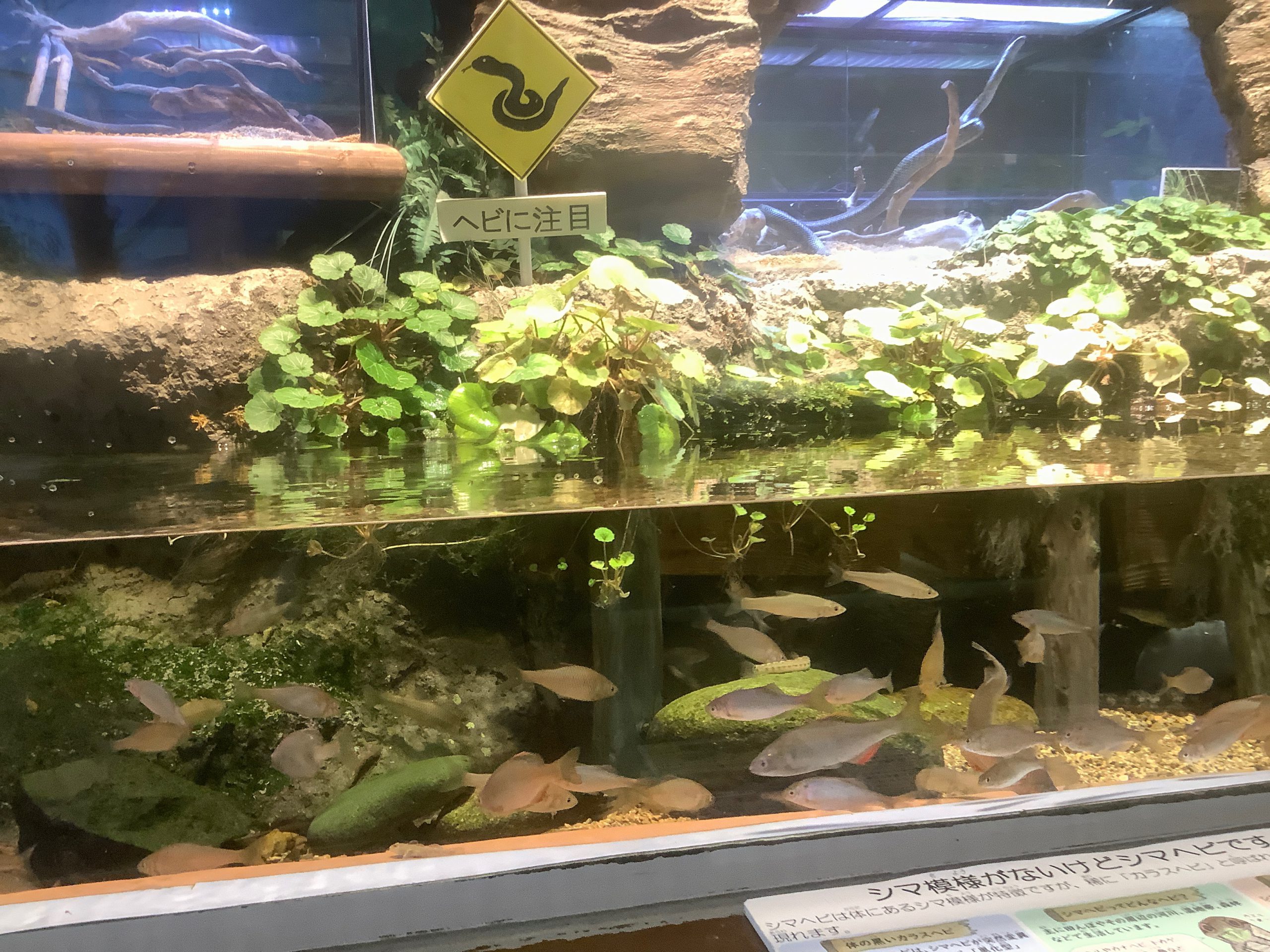

魚津水族館では見学の流れが川の生物の展示から始まります。それから表層(深さ200m 程度)の海に暮らす生き物、深海(深さ400m以上)の海に暮らす生き物という順で見学していきます。これは富山の恵まれた生態系が、川と海の豊かさによって成り立っていることをコンパクトに表現(展示)しているのです。

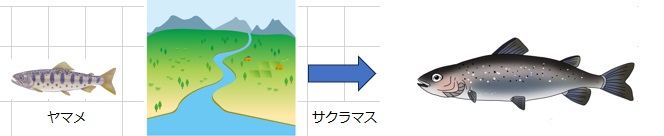

例えば昔から富山の清浄な川で育まれたヤマメは、海洋に出てから栄養素がたっぷりの富山湾でサクラマスに成長して川へ帰ってきます。このような下地があって富山の代表的な食産業のます寿司が誕生しています。川は森林から栄養塩(窒素やリン)を運び、それによって海の豊かさ(魚の餌となるプランクトン)を育む流れがあるのです。

(魚津水族館の学芸員さんからはこのような生物多様性の話をいろいろ聞くことができます。)

しかしながら川は栄養塩だけでなく海洋ゴミも海に運びます。特に台風や大雨の日には軽いプラスチックごみが川を経由して河口に流れつくのです。

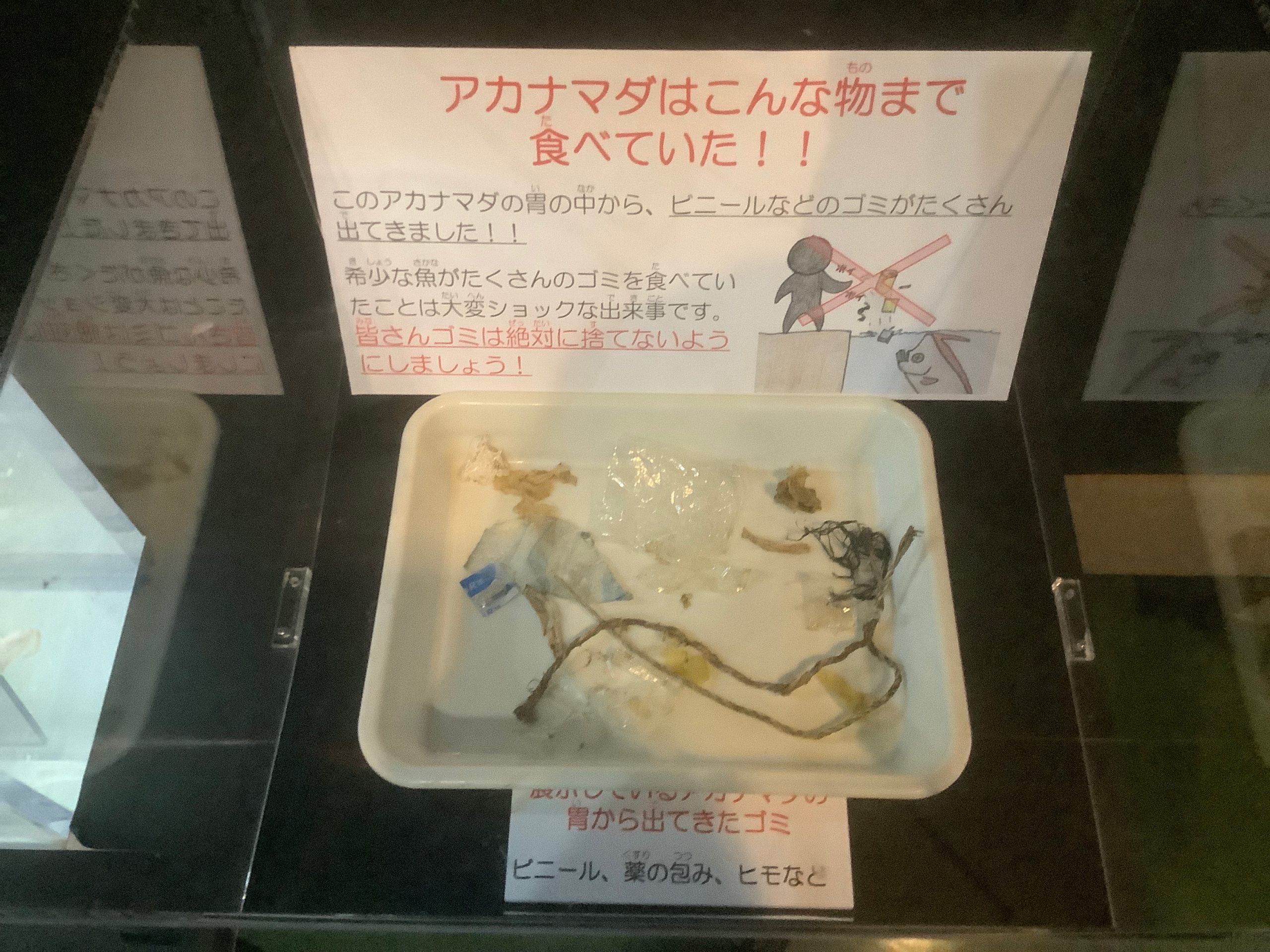

このような海洋プラスチックゴミが生物に与える影響は現在のところ未知数です。しかし現実的にプラスチックごみは生き物の体を傷つけます。また魚津水族館では海洋生物の死骸を解剖した際に、その胃の中からプラスチックが出てきた資料を展示しています。

またプラスチックは自然には分解されず半永久的に残る物質です。そのために海洋プラスチックごみは増え続け、いずれ重量に換算して海の生物よりもプラスチックの重量の方が重くなるとされています。その時に水産物を主食する人間に与える影響は未知数なのです。

海の駅蜃気楼

魚津水族館を後にして、海の駅蜃気楼へ移動し富山湾の海の幸をいただきます。

大昔から多様な海の生物たちによって日本の食は支えられてきました。漁業と生物多様性は豊かな環境のもとでは対立せずに成立するのです。生物多様性は人と海洋生物の暮らしのバランスが保たれているということでもあります。

水橋漁港

午後からは実際に漁業を行っている水橋漁港で漁師さんのお話を聞きます。

漁師さんの話によると、漁業の大きな悩みが網にかかる流木とゴミとのことです。流木は網を破り、またごみは魚体を傷つけるのです。これらは山や街から川を経由して海に流れ込んでいます。

水橋では富山の重要な食文化であるホタルイカ漁を行っています。他地域では行われない富山独自の定置網(ていちあみ)によるホタルイカ漁はその仕組みから、ホタルイカが生息数が減少しない持続可能な漁法と言えます。またホタルイカが産卵を終えた後の春に漁期を限定しているのも、ホタルイカを獲りつくさないための昔から続いている地域のルールです。

水産物は自然に増える分だけを獲るならば、永遠になくなることがない持続可能な自然資源なのです。

水橋漁港では富山湾で獲れる多様な魚種の解説を聞き、漁船の上に乗る(動かさず浮いているだけ)こともできます。

なお水橋漁港では漁師さんの団体が営むレストラン〝水橋食堂 漁夫〟で海鮮丼を提供するなど、富山湾の魚のおいしさを伝えています。

SDGsツアーではご希望や人数によって、滑川での海鮮料理や水橋食堂の漁夫でのランチもご提供できます。

SDGSツアー以外でも水橋漁港の見学、または水橋食堂 漁夫やその他の海鮮料理の団体予約をご希望される方は、協力企業の(一社)地域観光マネジメントまでどうぞ。電話:076-471-6103

おわりに

今後世界で人口増加が続くなら、水産物は飢餓を防ぐための資源(タンパク源)としてますます重要になります。資源を持続可能にするために、個人でできること、例えばプラスチックごみの削減など、考える必要があります。また富山県は、かまぼこなどの水産加工物の工場も多く、水産物を保存して美味しく食べる研究も熱心です。このように持続可能な地域のために、富山の豊かな資源や生態系を保全し、さらに産業(技術)を発展させていかなければなりません。さらに大切なのはそのような考えを規範として地域に残すことです。保全と技術と規範を現世代と次世代に伝えることがSDGsツアーの目的なのです。

SDGS検定合格者監修