運輸安全マネジメント

中部観光株式会社 運輸安全マネジメント

<運輸安全マネジメントの目的>

・経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制を構築する

・組織内での安全意識の浸透や安全風土の構築を推進する

<中部観光安全方針>

『安全はお客様への最高のおもてなし』

Ⅰ安全輸送に関する法令を遵守するとともに、当社安全管理規程に則り安全第一に徹する。

Ⅱプロとしての運行を常に探求し、安心・快適なサービスの提供に努める。

Ⅲ運行規程は安全対策を基軸に満足することなく、改善と周知徹底に日々努めます。

Ⅳ安全なくして、地域・会社・社員の幸せなし。

①輸送の安全に関する基本的な方針

輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の確保に主導的な役割を果たしてまいります。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ、社員に対して輸送の安全が最も重要であるという意識を徹底させます。

②運輸安全マネジメントのテーマ

和の精神を大切にし、ヒューマンエラーをなくそう

■和の精神を大切に

・地域に根差して企業活動を行っていることを意識し、感謝の気持ちをもって行動する。

・車体が大きいバスだからこそ周囲への影響に配慮した運転を心がける。

・左側車線の走行を心がけ、法定速度を守る。

・前方車両の急ブレーキや、飛び石等に備え、安全な車間距離をとる。

・後続車のために、早めの方向指示器操作を行う。

・早く到着するよりも、正確かつ丁寧な運転を大切にする。

・ハザードランプの点灯、会釈、軽く手を上げるなど、相手に感謝を伝える気持ちを持つ。

・真心を込めて職務に当たり、各々の任務を果たす。

・現場において物事を判断するときは、独断で行わず周囲とよく議論して決める。

・自己中心的な私利私欲をもたず、社会正義を守る公平な判断で交通弱者を守る。

■ヒューマンエラーとは

・うっかりミスや錯覚等により「意図せず」に行ってしまうエラー

・時間の短縮を図る状況に追い込まれて安全手順を違反をするエラ-

・行為者がその行為に伴う「リスク(危険性)」を認識しながら「意図的に行う不安全行動」

■ヒューマンエラー防止の心構え

・大型車両の事故は周囲を巻き込む大きなものになりやすいため、事故を起こしてはならないという強い気持ちを持って運転しよう。

・毎日走ることによって生じる油断が一番の大敵。

・確実な確認と点検が人の命を守ることにつながる。

・気づいたときに良くないことを指摘しあえるような組織づくりが大切。

・トラブルの際はあせる心や楽な方法を考えてしまう気持ちを落ち着かせ、最も安全な方法を選ぼう。

・災害や工事など不測の事態で通行にリスクを感じた時は、無理をせず安全を第一に考え、状況に応じて道を引き返す判断が大切。

・天候により安全に対する意識を変えよう。(悪天候の場合は歩行者への水はね等の気遣い、ふだんより車間距離に注意するなど)

・確認、点検が安全な運行につながることを日々意識する。

③輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況

1.事故件数

<2023年度>

| 区分 | 目標 | 実績 |

|---|---|---|

| 人身事故 | 0件 | 0件 |

| 物損事故 | 18件以下 | 14件 |

| 車庫内事故 | 2件以下 | 5件 |

| 他責事故 | 0件 | 2件 |

| 健康起因事故 | 0件 | 0件 |

<2024年度3月現在>

| 区分 | 目標 | 実績 |

|---|---|---|

| 人身事故 | 0件 | 0件 |

| 物損事故 | 15件以下 | 18件 |

| 車庫内事故 | 0件以下 | 6件 |

| 他責事故 | 0件 | 2件 |

| 健康起因事故 | 0件 | 0件 |

④自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

| 項目 | 令和3年度 |

|---|---|

| 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの | 0件 |

| 10台以上自動車の衝突又は接触を生じたもの |

0件 |

| 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの | 0件 |

| 10人以上の負傷者を生じたもの |

0件 |

| 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客 に自動車損害賠償保険法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの | 0件 |

| 酒気帯び運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。) 無免許運転(同法第64条の規定に違反する行為をいう。大型自動車等無資格運転(同法85条第5項から第9項までの規定に違反する行為をいう。) 又は麻薬等運転(同法第117条の2第3号の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの |

0件 |

| 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 |

| 救護義務違反(道路交通法第117条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があったもの |

0件 |

| 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの | 0件 |

| 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。) | 0件 |

| 橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設を含む。)を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの | 0件 |

| 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第92号)第8条第1項に規定する高速自動車国道をいう。) 又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの | 0件 |

| 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |

⑤乗務員の教育計画

毎月設定した指導項目にに沿って社内研修。また年3回の外部講師による講習、バス協会主催研修、ディーラーによる点検講習を受講して乗務員の教育を行っています。

2024年度 中部観光(株) 乗務員年間教育指導計画

| 月別 | 指導監督指針 | 指導事項 | 実施方法 |

4 |

①バスを運転する心構え |

・バス事業の公共性と重要性 |

・バス事業の社会的役割 |

②バス運行の安全、乗客の安全を確保する為に遵守すべきこと |

・バス運行に係る法令 |

・旅客自動車運送事業に係る法令 |

|

⑩健康管理の重要性 |

・疾病が要因の交通事故 |

・疾病が要因の交通事故 |

|

5 |

④乗車中の乗客の安全を確保する為に留意すべき事項 |

・バスの車内事故を防ぐ |

・「急」の付く運転はしない。 |

⑤乗客が乗降するときの安全確保する為のに留意すべき事項 |

・貸切バスの乗降時の注意 |

・滑らかな発進・停止 |

|

⑥運行路線・経路における道路・交通情報の把握 |

・運行路線・経路における道路・交通情報の把握 |

・事前の情報把握 |

|

6 |

③バスの構造上の特性 |

・バスの車内事故を防ぐ特性に合わせた運転 |

・「車高の高さ」「車長の長さ」「車幅の広さ」に配慮した運転 |

・従業員研修会 |

・従業員研修会の実施 |

||

7 |

➆危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 |

・危険予測運転の必要性 |

・危険予測ポイント |

8 |

⑧運転者の運転適性に応じた安全運転 |

・適性診断の必要性 |

・適正診断結果の活用方法 |

9 |

➈交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因 |

・交通事故の生理的・心理的要因 |

・過労運転・睡眠不足・飲酒運転 |

・従業員研修会 |

・従業員研修会の実施 |

||

10 |

⑪異常気象時における対処方法 |

・悪天候・夜間の危険への配慮 |

・スピードを落とす |

・雨天時、降雪時・積雪時 |

・無理な運行は避ける |

||

11 |

⑬安全性の向上を図るための装置を備えるバスの適切 |

・運転支援装置に係る事故の事例 |

・運転支援装置の性能及び留意点 |

な運転方法 |

・速やかなタイヤの交換 |

・整備管理者による指示 |

|

12 |

・⑫非常用信号用具、非常口、消火器の取り扱い |

・交通事故や車両故障が発生した際の対応 |

・負傷者への救援・ハザードランプ、発炎筒、停止表示機材の設置・非常口の取り扱い・消火器の取り扱い |

1 |

・⑭ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた運転 |

・ドライブレコーダー記録による定期的な指導・全員に年2回以上の指導 |

・計画に基づき実施・個別指導 |

2 |

・安全性の向上を図るための装置を備える |

・運転記録に基づき指導 |

・個別指導 |

・観光バスの適切な運転方法 |

・道路状況の把握 |

・適切な危険個所の指示 |

|

・健康診断の実施 |

・外部機関での健康診断の実施 |

||

3 |

・異常気象時における対処方法 |

・防衛運転の徹底 |

・ドラレコ解析・指導 |

・健康診断の追跡(要観察・再検査) |

・結果による再検査の確認 |

||

・タイヤの脱着(ノーマル) |

・正規の手順で必ず実施 |

||

・従業員研修会 |

・従業員研修会の実施 |

※個人指導は随時実施

※健康観察は常時

※交通安全運転期間中は重点項目に沿って指導

※年末年始安全総点検など実施計画に沿って行う

2024年度実施の研修・講習について下記クリック

社内安全研修の写真・映像

⑥運輸安全マネジメントに基づいた弊社の主な取り組み

立会い点呼・点検

経営トップ及び役員、安全統括管理者(代務者)、整備管理者による点呼立会い、安全総点検を定期的に実施致します。尚、毎週月曜に安全統括管理者(代務者)、管理職等による早朝点呼立ち会いを実施致します。

無事故表彰

一定期間(3年)継続して無事故で且つ乗務成績が特に優秀で他の模範となる乗務員に対して、表彰並びに賞金の贈呈を行う無事故表彰を実施致します。

安全講習会

全運転者を対象に関連法規、規則、安全運転遂行、事故防止啓蒙、健康維持管理等を目的とした教育研修を定期的に実施致します。

乗務員ミーティング

全乗務員の安全運転に関する意識を高める為、毎月第1火曜日に社長、役員、安全統括管理者、運行管理者、整備管理者並びに全乗務員(当日乗務者を除く)が参加し、実際に現場で起きた事故・ヒヤリハット・クレームを披露し、情報を共有し改善に努める。

班ミーティング

班長を中心に日頃安全に関する意識を高めるため、月末に班ミーティングを実施。月内のヒヤリ・ハット情報等を収集・分類・整理し、原因を分析し、事故、トラブルの防止を図る。

外部研修

乗務員の安全運転に関する知識と技術を向上させるためクレフィール湖東・安全運転中央研修所での安全運転研修をはじめ、自動車事故対策機構、バス協会が主催する外部研修へ積極的且つ計画的に受講します。

ドライブレコーダー及びデジタルタコグラフの活用

ドライブレコーダー及びデジタルタコグラフを利用した運転教育を随時行い、前日・当日の運転に関して的確な指導を行い技術の向上並びに安全意識を養います。

車両の点検整備

日常、1ヶ月、3ヶ月、12ヶ月法定点検はもとより、異常、故障がある場合は直ちに車を止め、早急に整備し、安全と安心の向上を図ります。

安全対策会議(ミシュラン)

安全統括管理者が中心となり、管理職、監督職で構成される「安全対策会議(ミシュラン)」を設置し、輸送の安全の確保に関して定期的(第4水曜日)に会議を開催し、輸送安全マネジメントの実行、確認及びこれに基づき改善を確実に実施致します。

管理者教育

管理職、指導運転職の意識向上を図る為、事故対策機構等が主催する運輸安全マネジメントに関する講習会等へ積極的に参加します。

⑦輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

1輸送の安全のために講じた措置

| 項目 | 実績 | |

| 安全管理 | NASVA運輸安全マネジメント評価等 | 0千円 |

|

車両 |

安全装置を搭載した新車導入 | 32,000千円 |

| ドラレコ・デジタコ搭載 | 300千円 | |

| 衛生管理費 | 20円 | |

| 無線機導入 | 150千円 | |

|

乗務員教育 |

安全講習会 | 300千円 |

| 適性診断 | 0千円(バス協会負担) | |

| 社内表彰制度 | 60千円 | |

| 運行管理 | 運行管理システム(無線・デジタコ) | 950千円 |

| アルコール検知器補修 | 350千円 | |

|

健康管理 |

健康診断 | 500千円 |

| 脳MRI検診 | 50千円 | |

| 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査 | 50千円 | |

| 合計 | 34,730千円 | |

2 輸送の安全にために講じようとする措置

| 項目 | 実績 | |

| 安全管理 | NASVA運輸安全マネジメント評価等の外部機関への認定・監査・評価に係る費用 | 1,000千円 |

|

車両 |

安全装置を搭載した新車導入 | 39,000千円 |

| ドラレコ・デジタコ搭載 | 500千円 | |

| 無線機導入 | 500千円 | |

| 衛生管理費 | 0千円 | |

|

乗務員教育 |

安全講習会 | 300千円 |

| 適性診断 | 0千円 | |

| 社内表彰制度 | 100千円 | |

| 運転記録証明書 | 100千円 | |

| 運行管理 | 運行管理システム(無線・デジタコ) | 200千円 |

| アルコール検知器補修 | 300千円 | |

|

健康管理 |

健康診断 | 500千円 |

| 脳MRI検診 | 150千円 | |

| 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査 | 150千円 | |

| 合計 | 42,800千円 | |

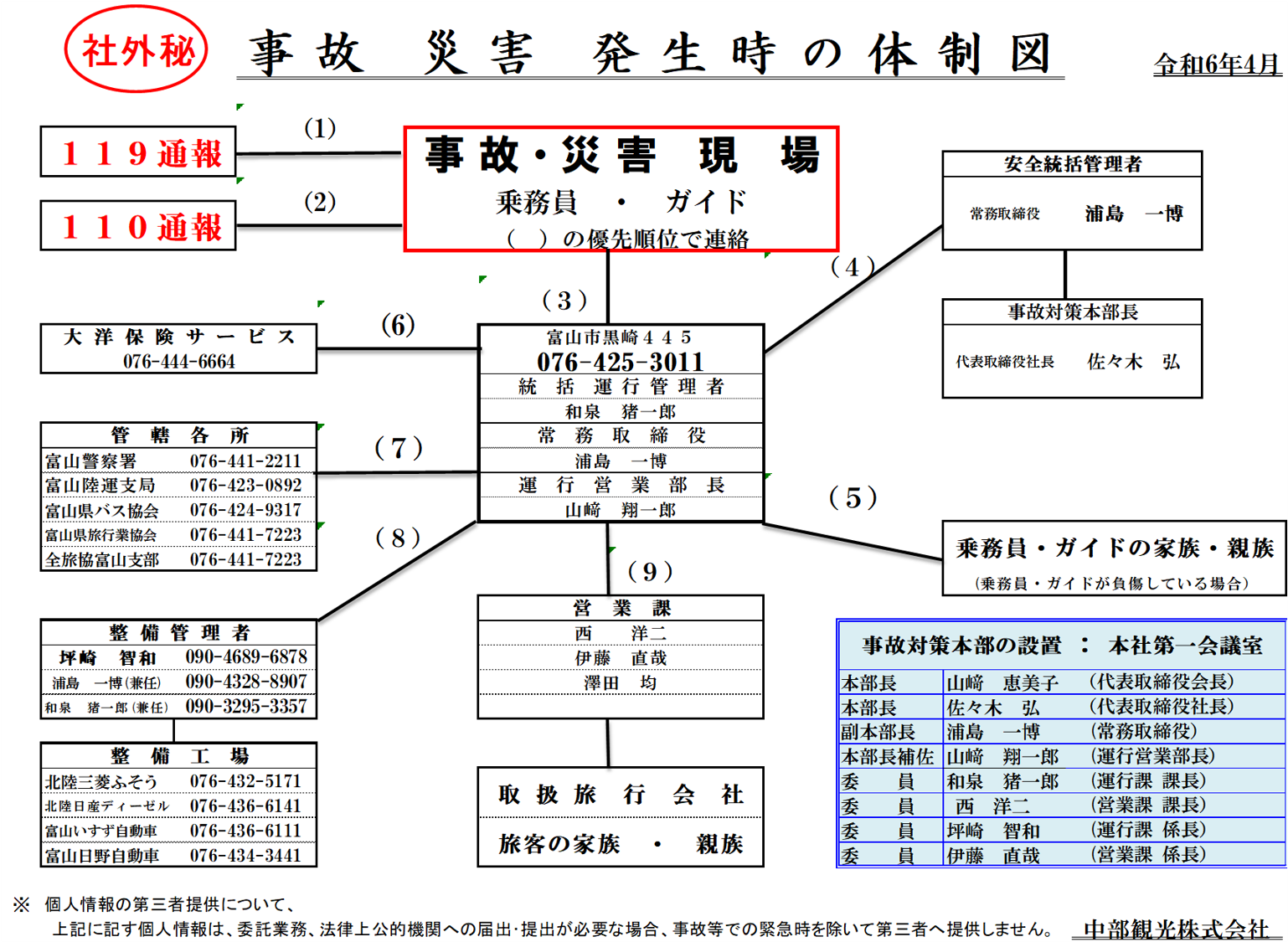

⑧輸送の安全に係る情報の伝達体制

⑨輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

2021年3月9日に輸送の安全に関する内部監査を実施し、経営トップ、安全統括管理者に

対するインタビューと関係書類の調査等を行いました。

その結果、安全管理体制が適正に実施されていることを確認しました。

⑩安全管理規定

既定の詳細はこちらをクリック

⑪安全統括管理者

浦島 一博