地方都市で考える 富山型 SDGsTOURのご紹介

中部観光 SDGsへの貢献

![]()

ターゲット4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。(外務省ホームページより)

私たちは、地域の規範として自然環境や資源の保全、技術や産業の発展、伝統文化を伝えることの重要性を、地域内のみんなで共有することが大切であると考えています。

重要な点は地域内でこのような規範を伝えることです。規範は物事の判断の基準になるもので、法には触れないがそれをしてはいけないと十分に認識されているものことを言います。

地域内で規範意識が希薄になると、〝地域資源・伝統文化・祭り等の地域の大切なもの〟に対する保全のための投資が減少し、失われていくことになります。

また規範がなければ新しい開発や技術を導入する時に、それが正しいか判断するのが難しくなります。規範は地域発展を推進するにあたり、共通認識していた方が良いものなのです。

私たちは持続可能な地域づくりのため、現世代が地域のことを正しく学び、それを次世代に規範として伝える活動【富山型SDGsツアー】を行っています。

![]() ターゲット17.6 全ての国々特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。(外務省ホームページより)

ターゲット17.6 全ての国々特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。(外務省ホームページより)

SDGsには〝誰一人取り残さない〟というメッセージがあります。これはSDGsが〝人類が持続可能であること〟を主体に考えられているということです。

例えばSDGsでは環境保全と経済発展を両立させて、貧困・飢餓・争い・地球温暖化等を防ぐことを目指しています。そのために産業開発という手段を用いれば、経済成長(目標8)やまちづくり(目標11)の実現が期待できます。しかし、エネルギーをみんなに。そしてクリーンに(目標7)、海の豊かさ(目標14)、陸の豊かさ(目標15)等は阻害される可能性があります。

これらの矛盾解決には複合的な解決方法が必要になります。その複合的な課題解決のために、SDGsには17の目標(ゴール)が設定されたと考えています。

17もの目標を同時解決するには、多種多様な考えや能力が必要になります。そのために地域の多種多様な個性や能力を、社会的な考え(地域をより良くする等)で包摂(包み込むこと)し、みんなのためにみんなで地域課題を解決する。それが同時多発的にあらゆる地域で起こることで、世界の問題は解決することになります。

実のところ〝パートナーシップ(目標17)〟は、SDGs17の目標の中で最も革新的な項目です。私たちは【富山型SDGsツアー】を通し、パートナーシップの重要性を伝えることで、持続可能な地域づくりに貢献します。

弊社スタッフはSDGs検定に合格しています。

※SDGs検定を運営する一般社団法人SDGs推進士業協会は、国家資格者である士業からなり、SDGs(持続可能な開発目標)の普及促進等を目的に掲げ、それぞれの分野で集積してきた経験等を結集して『誰一人取り残さない世界』の実現に向けて取り組んでいます。

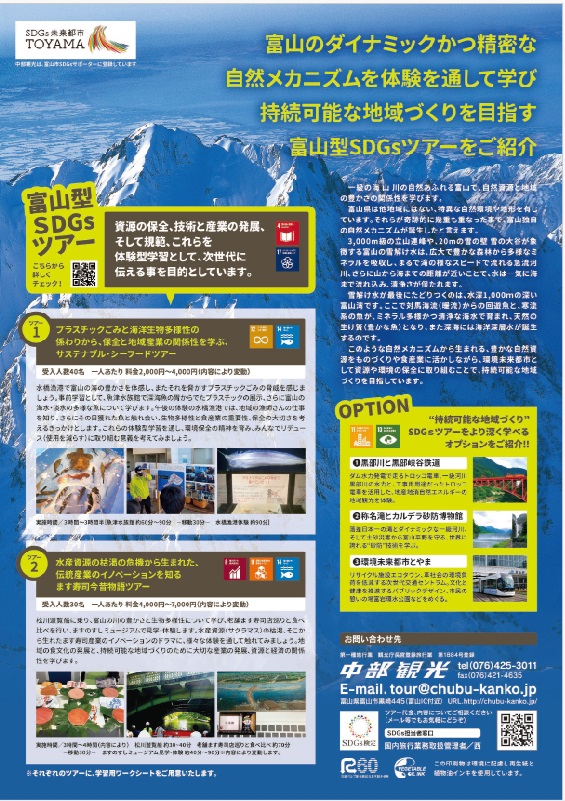

持続可能な地域づくりを目指す富山型SDGsツアーをご紹介。

SDGsをわかりやすくイメージする

SDGsは論理的に正しいこととは思いますが、理想論に見えて具体的なイメージがしづらいという意見をよく聞きます。そこで弊社が企画する富山型SDGsツアーは、まず専用テキスト(A3用紙2枚で簡単にまとめたもの)で事前学習し、さらに現場に赴いて体験等を行い、そこで得た知識と体験の組み合わせで腑に落ちるようになることを目指しています。

富山型SDGsツアーは、まず富山の雪解け水の物語から初めます。

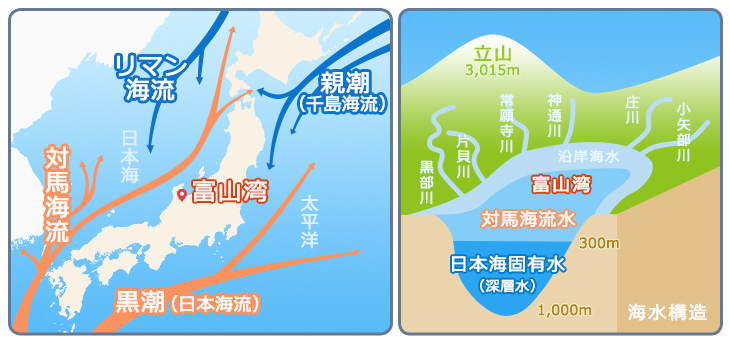

私たちは富山県が他地域にはない特異な自然環境と地形を有しており、それらが幾重も重なり富山独自の自然メカニズムが誕生したと考えています。3000m 級の立山連峰から生まれた富山の雪解け水は、広大で豊かな森林から多様なミネラルを吸収し、まるで滝の様なスピードで流れる急流河川を経由し、一気に海まで流れ込むことで(海や川の)清浄さが保たれます。(山から海の距離が近い事も影響しています)

雪解け水が最後にたどり着くのが水深1000m の富山湾です。ここで対馬海流(暖流)の温かい表層に暮らす魚たちと、深海に暮らす寒流系の魚たちが、雪解け水の多様なミネラルに育まれた豊富な餌(プランクトン)を摂取して成長し、富山湾は天然の生け簀(豊かな魚)になります。

このような自然メカニズムによって生まれる天然資源を産業に活用し、また資源の源である環境の保全に取り組むことで持続可能な地域づくりを目指します。

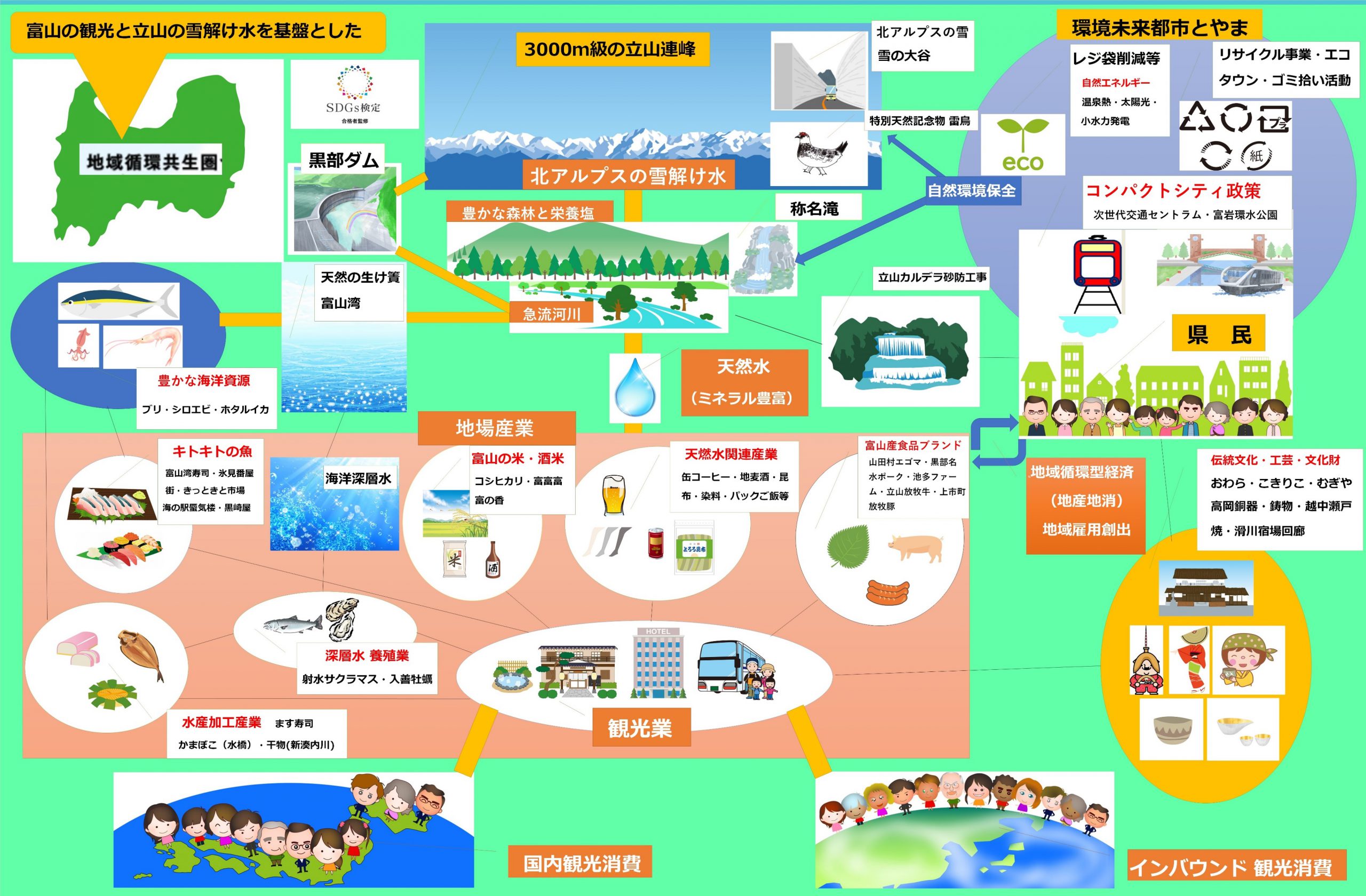

富山の観光と立山の雪解け水を基盤とした地域循環型共生圏

※興味を持たれた方は、こちらをクリックしてご覧ください。

バーチャル・サステナブルツアー

富山型SDGsツアーに参加される際の事前学習、またはツアーの下見としてもおすすめです。約17分~23分でツアーの見どころと内容をまとめました!事前に見ておけば当日不明な点を質問するなど、より深い学びに繋がります。

①持続可能な天然資源・水の豊かさについて考える、黒部の名水編

②持続可能な伝統食文化について考える、富山のます寿司編

ツアー①海洋プラスチックごみ問題と生物多様性の重要性を学ぶ

【サステナブル・シーフードツアー】

![]()

![]()

2023年度実施の内容はこちらをクリック → 海洋プラスチックゴミと生物多様性から持続可能な地域づくりを学ぶ

目標12 つくる責任つかう責任

ターゲット12.4

2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物資質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。

目標14 海の豊かさを守ろう

ターゲット14.1

2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

生物多様性とは、人とそれに係わる多様な生き物の関係性のことを言います。その係わりの中で日本は海に囲まれた海洋国家として、古くから漁業を発展させてきました。私たちはそのおかげで食の豊かさ・シーフードの恩恵を受けています。

しかし海洋生物多様性は、現在さまざまな脅威にさらされています。その中で一つはプラスチックゴミによる海洋汚染、そしてもう一つ乱獲の脅威というものもあります。

本ツアーを通して、プラスチックゴミと乱獲の二つのテーマについて学び、豊かな自然環境を守る事と生活の豊かさはつながってることを体感していただきます。このことから海を守ることの重要性について、あらためて考えるきっかけとします。このような規範(社会的な判断基準)を次世代に伝えていくことで、地域資源の保全と地域産業を育み、持続可能な地域づくりにつながります。

富山県は海の豊かさから得られる天然資源〝富山の魚〟を方言でキトキト(魚の活きが良い)と呼び、観光ブランドとして大いにPRしてきました。〝キトキトの富山の魚〟は、地域を豊かにする重要な産業である事、資源を保全することが地域の豊かさにつながることをリアルに体感します。

天然記念物に指定されるホタルイカ群雄海面の、水橋・滑川・魚津ではホタルイカ定置網漁を行っています。定置網は産卵をすませて寿命を迎えるホタルイカのみを獲るようにしかけられ、水産資源(ホタルイカ)を乱獲で枯渇させないように保全まで考えられた漁法です。水橋漁港でホタルイカ定置網の仕組みを学び、また朝獲の季節の魚を漁師さんに解説していただく等、活水槽体験などが体験できます。

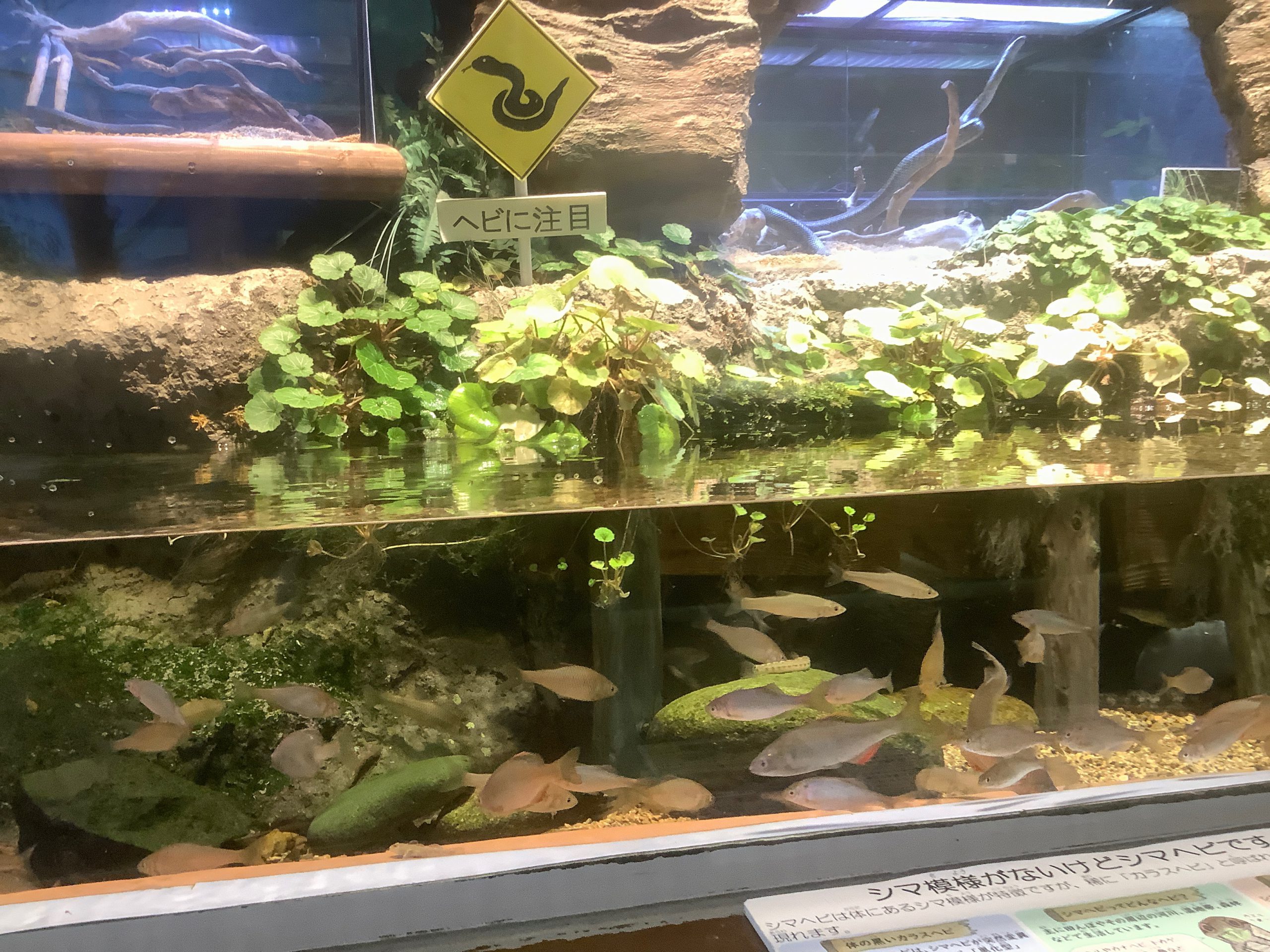

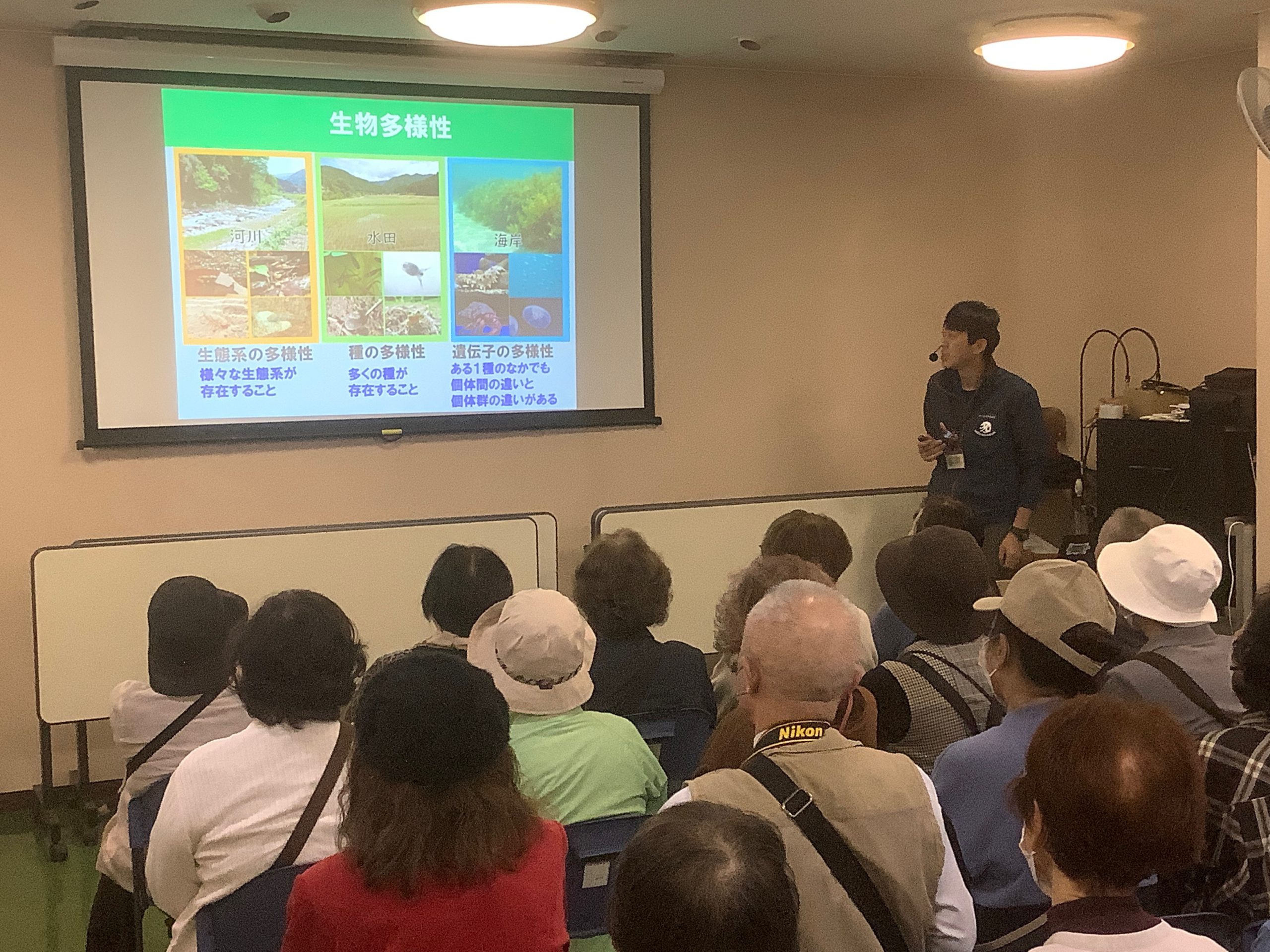

魚津水族館で海洋プラスチックゴミが生物多様性に与える影響を学ぶ

魚津水族館では富山の生物多様性について学びます。川の生き物・海の生き物・深海の生き物と、富山湾がいかに多様瀬に富んでいるかを実感できます。

同時に生物多様性を脅かす脅威となる海洋プラスチックゴミが、生物多様性にどう影響を与えるのか学べます。

富山湾の深海魚アナカマダの胃からでてきた、プラスチックゴミについて学芸員さんから解説いただきます。

海洋プラスチックゴミの脅威を知り、生物多様性と地域の漁業と産業を守るために、ゴミをなるべく減らすリデュ―ス(そもそもの使用を減らす)の重要性を考えてみましょう。

※本ツアーには専用のワークシートをご用意いたします。

※協力:(一社)地域観光マネジメント/水橋漁民合同組合/魚津水族館

※利用対象となる産業観光施設:魚津漁業協同組合(魚津おさかなランド)等

ツアー②伝統産業 資源の枯渇の危機からのイノベーションを学ぶ

【ます寿し今昔物語】

![]()

![]()

2023年実施内容はこちらをクリック → 地域資源の保全と伝統産業のイノベーションから持続可能な地域づくりを考える

2024年実施内容はこちらをクリック → 地域資源の保全と伝統産業のイノベーションから持続可能な地域づくりを考える

目標8働きがいも経済成長も

ターゲット8. 2高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。

ターゲット8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。

目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう

ターゲット9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。

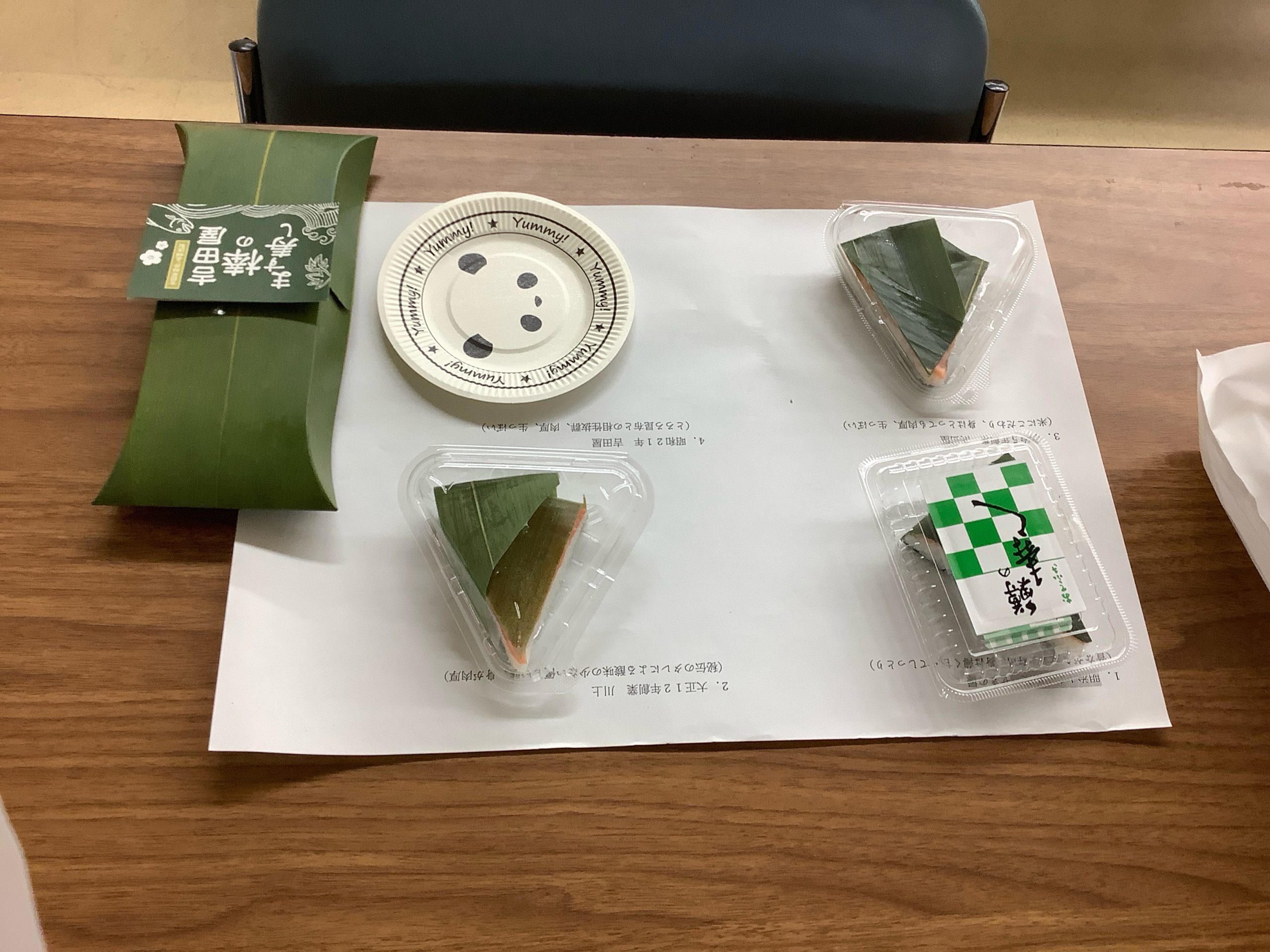

江戸時代から続く食文化ます寿しの〝時代の変化〟と〝資源の減少〟に対応しながら発展を遂げてきた、ます寿し今昔のイノベーションの物語です。

松川遊覧船乗船

まずは昔の神通川のなごりである松川で運航する遊覧船に乗り、県庁所在地の中心を流れる川でありながら、とても豊かな〝生物多様性〟を感じとれます。松川には鯉やウグイや多くの小魚が生息し、それを餌とするアオサギやカモ、ときはカワセミを見ることができます。

富山市は豊かな生態系があるにも関わらず、人間社会と経済の影響(治水工事や食の需要拡大)を受けて、自然資源サクラマスの減少が起こりました。サクラマスは富山の特産品であるます寿司の原材料でもあります。現在富山のサクラマスは県の準絶滅危惧種(富山県の絶滅のおそれのある野生生物)に認定されています。

ます寿司発祥の地七軒町

そのような状況の中、ます寿司は伝統産業として二度のイノベーションを起こしています。そのます寿しの歴史を知るためにます寿司発祥の地をめぐります。

ます寿司は江戸時代にお殿様への献上品とされ、その当時は今とは違う発酵食品の鮎鮨(鮎を使った熟れ鮨)でした。しかし時代と共に冷蔵技術や鉄道等交通手段が発展し、その流れから変化し(イノベーション)、現代では鱒を使用したますのすし(源)が〝駅弁の西の横綱〟と評価され全国的に知られるようになりました。

老舗ます寿司めぐり

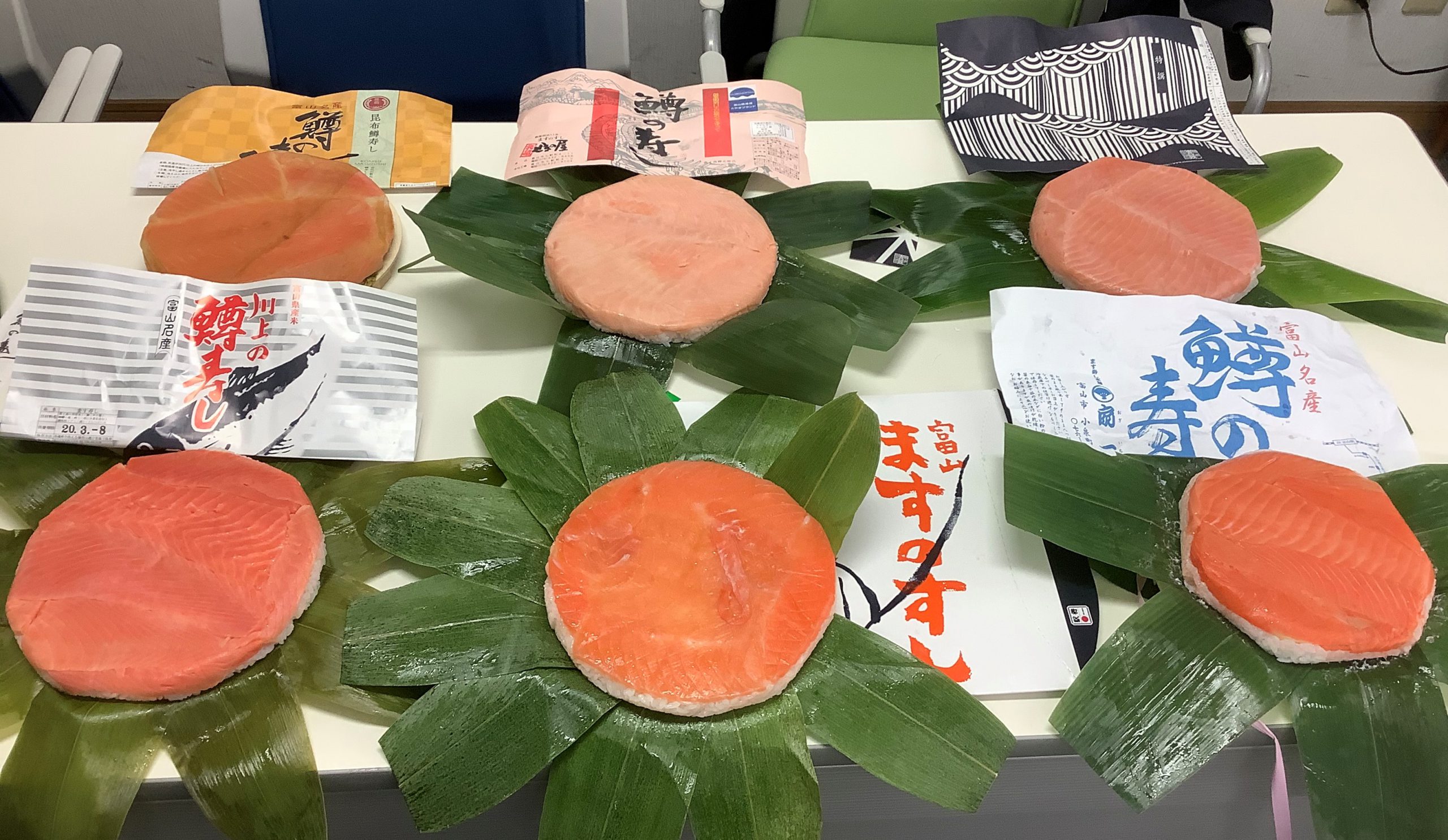

ガイドの案内で七軒町の老舗ます寿司店舗を回ります。そしてます寿司の食べ比べ体験を通し、ます寿しが多様化した味の個性を体感していただきます。

現在ます寿司は富山県の代表的な伝統産業として知られていますが、富山産サクラマスの減少の危機に対し、原材料の変化(他地域産・海外産・養殖等)と、製造の工夫による〝味の多様化〟が起こったことを感じ取ることができます。

(原材料によって生に近いもの、肉厚ジューシーなタイプのます寿司が増え、またおぼろ昆布を使用したます寿司も誕生しました。)

ますのすしミュージアムの見学と体験

ますのすしミュージアムホームページ http://www.minamoto.co.jp/museum

ます寿しを伝統産業に発展させた源のますのすし(駅弁スタイルへのイノベーション)を知り、さらに昔ながらの伝統を守るためのますのすし伝承館の見学、そして次世代に文化を伝えるためのますのすしづくり体験などができます。持続可能な産業〝伝統を守りながらイノベーションに挑戦する〟取り組みを見学できます。

※本ツアーには専用のワークシートをご用意いたします。

※協力:(一社)地域観光マネジメント/松川遊覧船株式会社

※利用対象となる産業観光施設:ますのすしせきの屋(他数店舗)/源 ますのすしミュージアム/松川遊覧船

ツアー③持続可能な「天然資源水の豊かさ」について考えてみよう

![]()

![]()

![]()

目標6 安全な水とトイレを世界中に

ターゲット6.6 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する生態系の保護・回復を行う。

目標8 働きがいも経済成長も

ターゲット8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。

目標15 陸の豊かさも守ろう

ターゲット15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。

2024年の実施内容はこちら①9月 → 黒部市で持続可能な「天然資源水の豊かさ」について考えてみよう。

2024年の実施内容はこちら②11月 → 黒部市で持続可能な「天然資源水の豊かさ」について考えてみよう。

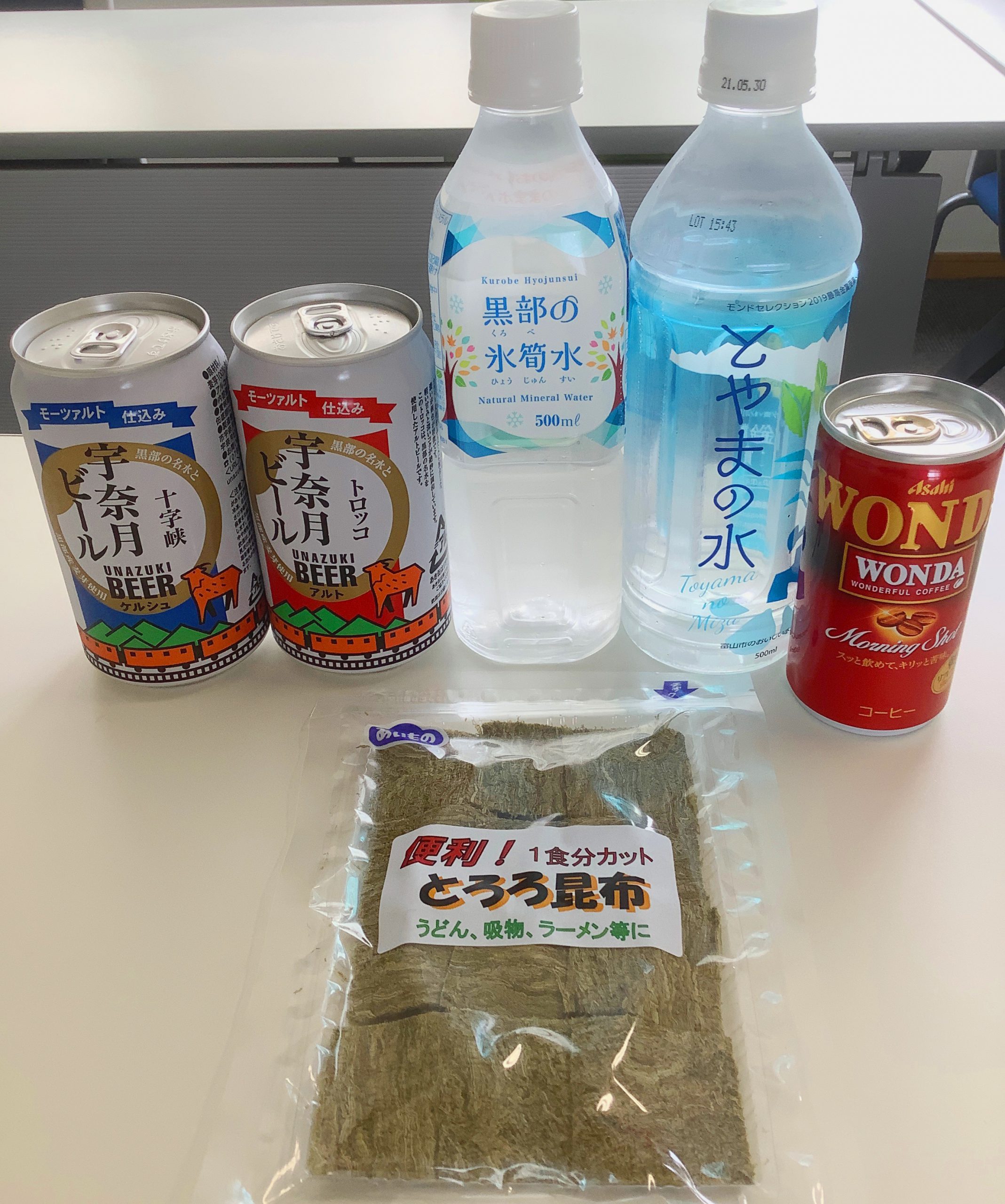

宇奈月ダムと自然エネルギーの黒部峡谷鉄道トロッコ電車

黒部川には黒四ダムを始めとする、5つのダムがあります。これらのダムは治水だけでなく、生態系の保全や水力発電の役割を持つ多目的ダムです。

黒四ダム 宇奈月ダム

そして黒部川には12の水力発電所があります。これらは水を管に通し、高低差の勢いを利用して水車を回し電力を産む仕組みです。実はこの電力は、黒部峡谷鉄道トロッコ電車の電力として使われています。宇奈月町の需要な観光資源であるトロッコ電車は、水力発電による電力のとてもエコな交通機関なのです。

これは地域の自然資源を活かして、観光需要をつくり地域に経済的豊かさをもたらしてくれる好例です。

新柳川発電所と黒部峡谷鉄道トロッコ電車

富山県は「黒部の天然水」など、地下水をくみ上げて消毒した水をペットボトル商品として販売しています。この富山の水の豊かさの秘密は3000m級の山々、そして特異な地形と自然環境から生まれる〝雪解け水〟が、黒四ダムと黒部川から、地下に染み込み平地で湧き出るという自然システムによるものです。

黒四ダム 黒部川

地下水は富山の〝扇状地〟と呼ばれる、川から運ばれた〝土砂〟が積もった地形の中で、ろ過されて清浄になり、さらに〝花崗岩(かこうがん)〟にしみ込み、ゆっくり長い年月をかけて多様なミネラルを吸収し、その影響でまろやかになるとされています。

富山県ではそのミネラル多様で清浄な水を活かし、缶コーヒー、地ビール、パックご飯、染物など、水を使った質の良い〝ものづくり〟が行われているのです。

また、黒部川の下流付近の生地という地域では、湧き水スポットをめぐる街歩きツアーを行っています。その生地では生活用水の他に水を使った様々な商品が作られています。

生地では水と相性の良い昆布だしの食文化が発展し、さらにとろろ昆布を汁物に入れたり、昆布茶として飲用されています。

本ツアーではこれらの施設を巡ることで、富山の自然資源を守ることが、地域産業の活性という経済効果の点でメリットがあること、つまり環境保全と生活の豊かさは直結していることを実感していただけます。このような規範(社会的な判断基準)を次世代に伝えていくことが、持続可能に地域づくりに繋がるのです。

生地の水めぐり 40分~60分程度のガイド付きツアー、生地の町にある湧き水スポットを巡り、水の豊かさを実感します。

水を活かしたものづくり産業 YKKセンターパーク

ものづくりには水は欠かせない資源です。ファスナーの染色に質の良い水が使用される他、工場で発生した熱を地下水で冷やし、工場に戻す温暖化に配慮した空気循環システムを構築してます。(現在YKKでは、染色に水を少量しか使用しない新技術も開発しています。)パーク内にはふるさとの森プロジェクトで、植林による森づくりが行われ、地球温暖化対策が行われています。

四十物昆布 生地の町中にある富山の食文化昆布を販売する企業。

もともとは富山で獲れない昆布ですが、蝦夷地に移住した富山県民が生産する羅臼こんぶを北前船で仕入れ、販売されてきた歴史があります。羅臼昆布と富山の水の豊かさが、鍋の〝だし〟や、みそ汁や、うどんにとろろ昆布を入れることで、富山の水と昆布のミネラルと食物繊維がとれる、昆布食文化を発展させました。

名水ツアー参加者は、とろろ昆布のおにぎり、昆布茶、昆布巻等の試食、またとろろ昆布ができる様をガラス越しにご覧いただけます。

宇奈月麦酒館

黒部の水を使ったものづくりしたいという思いから始まった地ビールづくり。1997年に麦酒館がOPENしました。まろやかな黒部の水道水がのどごしすっきりした地ビールを生みます。黒部の水と黒部の大麦から作られ、宇奈月温泉や宇奈月町で販売される宇奈月麦酒は、まさに地産地消で地域に豊かさを循環させる黒部の特産品です。

※協力:(一社)立山黒部ジオパーク協会

※利用対象となる産業観光施設:宇奈月麦酒館・四十物昆布・魚の駅生地・YKKセンターパーク

ツアー④持続可能なまちづくり「防災」について考えてみよう

![]()

目標11住み続けられる街づくりを

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する

ターゲット11.5

2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。

気候変動(地球温暖化)の影響を受けて強まる台風等により、災害リスクは高まりつつあります。しかし災害リスクとは、必ずしも災害規模が大きいから高まる訳ではありません。実のところ災害リスクには、地域が持つ脆弱性(社会的・環境的)が関係しています。

(脆弱性とは具体的には、地域の土壌、防災意識、防災技術、自然環境等から影響を受ける、対応能力の低さのことを言います。)

災害リスク ⇒ 災害規模 × 地域の脆弱性という方程式が成り立つのです。

本ツアーの目的

地域の脆弱性についての知識を蓄える、また地域内の災害リスクを減らす、地域防災の考えを多くの人で共有できるようになることを目指します。

本ツアーのポイント

1.地質を知る 称名滝と悪城の壁、立山カルデラから地質の脆弱性を知る

2.歴史を知る 富山の災害(安政の大災害)と治水の歴史を知り、防災意識を高める

3. 立山温泉を知る 立山温泉の歴史を知り、災害リスクについて考えよう

4.砂防技術を知る 世界に誇れる立山カルデラの砂防技術について知り、その重要性を再確認しよう

1.地質を知る

(一社)立山黒部ジオガイド協会所属のジオガイドがご案内します。

富山の地質と大地の物語を、称名滝と悪城の壁を近くで見学し体感しましょう。

富山の豊かな水の象徴、称名滝の落差はおよそ350mで日本一です。 東京タワー(高さ333m)よりも高い場所から、最も水の多い時期には毎秒100トンもの水が落ち、その勢いは見る人を圧倒します。また称名滝付近にある悪城の壁は、立山火山の噴出物からなる断崖で、高さは約500m、幅は約2kmにも及び、その険しい地形は日本有数といえます。

称名滝や悪城の壁がある弥陀ヶ原台地は、約10万年前に立山火山の大規模噴火とともに形成されました。

弥陀ヶ原台地は称名川によって長い年月をかけて削られ、称名滝の位置は少なくても約7㎞上流に後退してきたのです。

弥陀ヶ原台地が削られてできたのが悪城の壁です。台地が削られて流れ出た土砂は平野で積み重なり、扇状地と呼ばれる土地が出来あがり富山市民はその上で生活しているのです。また弥陀ヶ原台地の周辺は、侵食されやすい地質に加え、雨や雪が多いことから地質の風化を促し、しばしば落石やがけ崩れが発生します。

立山カルデラ砂防博物館 本ツアー特別企画!立山カルデラを学芸員が解説

2.歴史を知る

富山で起こった安政の大災害 1858(安政5)年4月9日、今の富山県と岐阜県の県境付近の地域で、推定マグニチュード7.3~7.6の飛越地震が発生しました。激しい地震動は常願寺川の支流、湯川谷で大規模な山体崩壊を誘発します。大鳶山と小鳶山の山頂もろとも崩れ落ち、一説に4億立方メートルとも推定される土砂は、谷底の立山温泉を飲み込み、本流の常願寺川の流れを堰き止めました。やがて溜まった水は溢れ出し、土石流となり常願寺川扇状地の田畑や家屋を飲み込み、多くの人命を奪う大災害になったのです。

今日、湯川谷の流域は立山カルデラと呼称されています。この地域を繰り返し襲った大地震が立山火山の脆い地質の山体を崩し、今なお谷底に残り続ける土砂量は最大推計として2億立方メートルにも及び、富山平野の安全を脅かし続けています。

3. 立山温泉を知る

立山温泉は富山県東部にかつてあった、常願寺川支流の湯川沿いに湧き出た山奥の温泉で、富山県では山田温泉、小川温泉、大牧温泉とともに「越中四名湯」の一つに数えられる温泉でした。安政の大災害では立山温泉は、土砂くずれなどにより埋没し使用不能に陥りました。さらに村は多くの働き手を失い、しばらくの間活動できなくなる大被害をもたらしたのです。

明治に入り立山温泉は復興し営業を再開し、大正登山ブームと相まって宿泊施設の増築等、温泉の規模が拡張されましたが、昭和に入り(1969年頃)登山道が洪水で被災し、道路の莫大な復旧費の問題等から温泉経営を断念します。

4.砂防技術を知る

立山カルデラ砂防博物館の展示は、富山平野を土砂災害から守る砂防工事の歴史と技術を伝えています。砂防の役割は様々ですが、例えば 大雨と一緒に大量の土砂が流れてくる際に、一度に大量の土砂が流出するのを防ぐことにあります。また土石流が発生した際には、堰堤が大きな岩や流木を含む土砂を貯め下流への被害を軽減します。現在立山町にある白岩砂防堰堤・泥谷砂防堰堤群と、富山市の本宮砂防堰堤は、常願寺川砂防施設として国の重要文化財に指定されています。

富山が継承する砂防技術は学術的に高い価値があり、防災遺産として世界遺産登録を目指しています。この立山カルデラの砂防技術は富山を守り、頑強(ロバストネス)に災害を防いでくれている防災力なのです。

地域防災は、地域のこれまでの学習そして記憶と記録の積み重ねです。

地域(コミュニティ)とは、共通の目的(例えば地域をより良くする)と価値観(より良い地域のイメージ)を持つ、特定のエリア内の社会的な集団の事をいいます。社会的な集団は、これまで積み重ねた知識と経験を共有し、地域をよりよくするために活動します。

防災は多種多様な構成からなり、社会・歴史・教育・環境・衛生・技術・インフラ等、多様であればある程に強化されます。多様な防災力の結果として、災害に強く(ロバストネス)復興が早い(レジリエンス)、安心して暮らせる持続可能な地域が出来上がります。

※レジリエンスな防災力は、防災のための寄付や活動(植林等)、そして地域防災として、地域の特性を知る防災教育、適切に動いて人命を守り地域の経済的ダメージを軽減する、防災意識を持つことなどが重要になります。例えば避難訓練で、これは組織の形成・迅速な行動・被害を軽減する知識の共有等が目的となります。

※ロバストネスな防災力(技術・インフラ)は、防災技術への意識や敬意が薄れ軽んじられた結果、失われることがあります。そのため地域として、技術やインフラ(砂防技術のような)の重要性を、次の世代に伝ることが重要になります。

強いコミュニティ(地域)=持続可能な地域をつくる

しかし現代の急激な環境変化に対応するには、ガチガチのシステムでは対応しきれなくなります。そこでイノベーション(変化に対応する力)が必要になります。

そのために地域防災の一環として、地域内で様々な世代間対話が必要になります。今後はペットの避難、避難所でのストレス、住居の早期復興等、これまで自己責任にされていた部分は、地域社会で支え会うことが求められるようになるでしょう。

ツアー⑤持続可能な地域づくり、売薬業のパートナーシップから社会的な共有を学ぶ

現在ツアー調整中です。

パートナーシップの重要性

![]()

私どもがSDGs17の目標の中で、特に重要視しているのは〝目標17:パートナーシップで目標を達成しよう〟です。

SDGsの目標1~16の多様な課題はとても複雑で、解決することは簡単ではありません。

複雑な課題解決のために、共通の目的(例えば地域をより良くすること)と価値観(より良い地域のイメージ)で包摂(インクルーシブ)された地域(コミュニティ)が必要になります。その地域(コミュニティ)内で、知識と経験を共有(シェア)して多くの力で課題を解決する、それが社会的(ソーシャリティ)ということです。

社会的な地域で多種多様な能力を活かし(パートナーシップ)、課題解決を行うことで持続可能な地域づくりが実現します。それが同時多発的にあらゆる地域で実現すれば、持続可能な世界=SDGsの目標達成は実現すると考えています。SDGsツアーがその一助となれば幸いです。

ご質問などは、メールまたはお申込みフォームでお問い合わせください。

tour@chubu-kanko.jp

中部観光株式会社 TEL076-425-3011

担当者 国内旅行業務取扱管理者/西